读写结合教群文

2020-10-20倪文锦

倪文锦

一、谈“口”话谚语,感受传统饮食文化

师:同学们,我可以问一个私密的问题吗?请问你们家里各有多少人?

(学生和老师讲悄悄话)

师:我听了三位同学的回答,有的说是三口人,有的说是五口人,还有的说是六口人。我们为什么说“口”呢?“口”与什么有关?

生:嘴巴。

师:嘴巴与什么有关?吃。按偏旁部首来分,用“口”作偏旁的字是很多的。这些字不仅被用来描述吃,还用来描绘人的生活形态。比如说古典文学作品里有很多描写吃的场面。我们看看这样的镜头。(PPT出示《西游记》中的一个画面)

生:唐僧说:“悟空,为师饿了。”

师:“悟空,师父有点饿了,化点斋饭吧。”是不是这样说的?

生:是。

师:重庆是一个古老的山城,历史悠久。那么,你知道我们重庆地区与吃有关的歇后语吗?我们一起看看吧!

(PPT出示歇后语,学生互动猜答)

冠生园的麻饼——点子多

好吃街的板栗——现炒现卖

会仙桥的大抄手——你吃不过八

师:请打开第一篇文章《会仙桥大抄手》。仔细读一读,文章什么地方解释了那句“会仙桥的大抄手——你吃不过八”。

生:第三自然段的最后。

师:你吃不过八,这个“八”是什么意思?

生:“八”和“爸”是同音,也可以说是“会仙桥的大抄手——你吃不过八(爸)”。

生:你最多吃八个,就吃饱了。

师:超不过八个,说明这个地方的抄手个头儿怎么样?

生:大。

师:这是关于歇后语的解释。文中还有哪些文字值得我们品味呢?是师傅们做大抄手的过程值得我们品味,还是食客吃的这种美食值得我们品味?

生:我觉得是第二自然段写师傅们做大抄手过程的文字。

师:同学们把这一段找出来读一读。

生:(读)门前的案子上,好几位师傅在忙着擀面片,擀一擀,就要把擀面杖在案板上敲一敲,敲得还有点子,几位师傅同时“合奏”,有板有眼的,比现在的“青春鼓王”敲得耐听多了。

师:是一幅很有动感的画面。来,我想请你们做动作来体会一下这段文字,可以吗?

(学生一边读,一边做擀面片的动作)

师:这哪里是加工大抄手,分明是招徕顾客啊。

师:(PPT出示图片)这是我们重庆磁器口的一家糕点店铺。师傅们居然在店铺门口的路边做糕点。那一声声“嗨哟嗨,嗨哟嗨”,即使你不了解这里的糕点美食,也会被吸引过來观看。师傅们分明是在干吗?

生:在加工美食,又是在招徕顾客。

师:今天我们探讨一个关键的词语“食趣”(板书)。看黑板,一齐说。

生:食趣。

【评】动感的文字画面,独特的重庆饮食风情,令人印象深刻。中华传统饮食美的表现是多方面的,引导学生体验传统饮食的加工过程,有助于学生获得审美体验,满足其追求美的心理需求,培养发现饮食美、欣赏饮食美、创造饮食美的能力。

二、常规阅读遇挑战,检视阅读巧破解

师:孩子们,刚才我们欣赏了第一篇文章。大家手头有当代作家汪曾祺先生的三篇文章。这三篇文章都与什么有关?

生:美食。

师:这三篇文章一共多少字呢?4234字。如果我们用正常速度一字不落地阅读完毕,大约需要16分钟。假如只给你三分之一不到的时间,也就是5分钟,你能否在较短的时间内从三篇文章中抓取描写“食趣”的句子与段落?时间紧,任务重,而且要抓得准确,你们说难不难?

生:不难。

师:我不相信。你们思考片刻,交流一下,想想可以用什么招儿来解决这个问题。

生:我觉得看这段的中心句,就可以知道这段讲的什么,也就可以抓住“食趣”。

师:他是用老师教的办法,抓每一段的中心句。方法不错,但很遗憾,这三篇文章几乎都没有根据中心句进行描写。

生:可以找关键词.因为关键词可以体现做食物的乐趣和吃食物的乐趣。

师:找关键词,这也是我们常用的方法。还有没有?

生:可以快速默读文章,一目十行。

师:你贡献了一个金点子:一目十行。我在小说里看到过一目十行的人,在日常生活中有没有这样的人?我们能不能像他所说的,真的做到一目十行呢?我觉得是可行的。要不要见识一下什么是“一目十行”?

生:要。

师:我们今天新学一招儿,如何在这么多文字中,快速抓取需要的文字。(PPT出示:一目十行地阅读,挑精华部分阅读)

(生读)

师:一目十行地阅读,关键是要挑选精华。这样的阅读又叫什么阅读呢?(PPT出示:定向阅读或选择性阅读)

(生读)

师:我们可以不像过去那样从左端开始仔仔细细地读到右端末,而是直接从这篇文章中间的这条线去看,然后用余光左右扫,这是一种阅读的新方式。(出示动态图1)

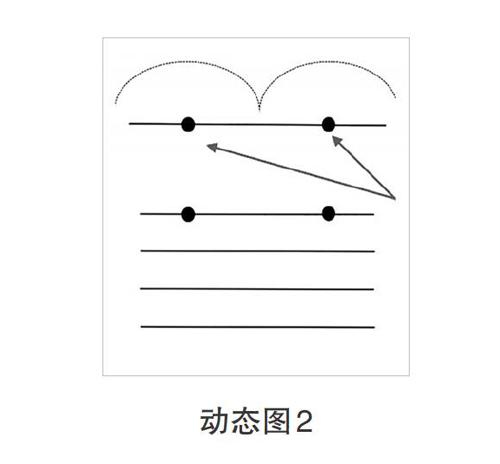

师:还有一种,我们不必每一个字都看到眼睛里去,可以看两眼,当然也可以多看一眼。(出示动态图2)

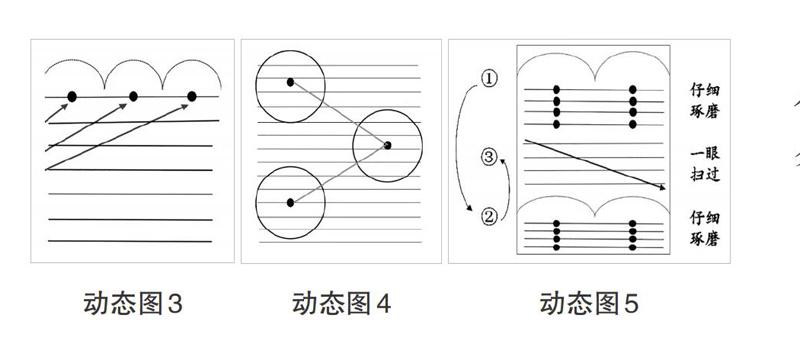

师:还有一种办法,比这更快的。大家看,跳跃式阅读,迅速找关键词就可以。(出示动态图3)这样就可以做到一目十行。当然,阅读必须要推敲,在某些地方要注读。(出示动态图4)一篇文章的开头部分、末尾部分,都需要我们仔细琢磨,马虎不得。中间部分,我们可以一眼扫过。(出示动态图5)这就是我们今天所学到的阅读方法,什么方法?

生:一目十行地阅读,挑精华部分阅读。

师:给你们最多5分钟时间读汪曾祺先生的三篇文章,用符号标出描写食趣的有关段落或句子。

(生读)

师:你的速度惊人,第一篇看完了。如果一个段落都是描写的话,打一个三角符号;如果一段中只有一句话,就在下面画浪纹线。

师:在汇报的时候,直接说第几自然段,读一句开头、一句结尾就可以。你找到哪些文字是描写食之“趣”的呢?

生:《豆汁儿》第三自然段。“我是个‘有毛的不吃掸子,有腿的不吃板凳,大荤不吃死人,小荤不吃苍蝇的,喝豆汁儿,有什么不‘敢?”

师:你开了一个好头。

生:我找的《豆汁儿》最后一个自然段。“这东西是绿豆发了酵的,有股子酸味。不爱喝的说是像泔水,酸臭。爱喝的说别的东西不能有这个味儿——酸香!这就跟臭豆腐和启司一样,有人爱,有人不爱。”

生:我找到了《萝卜》中的第十五自然段,从“萝卜是腌制咸菜的重要原料”,一直到“筷子不能往荤菜盘里伸”。

生:我找到的是《萝卜》中的第二自然段……

生:《萝卜》中的第六自然段……

生:《端午的鸭蛋》中的第五自然段……

师:还有要补充的吗?

生:我找到了《端午的鸭蛋》中的第四自然段,从“一定要挑淡青壳的”到“把络子里的鸭蛋掏出来,吃了”。

师:你们找的地方到底对不对呢?我认为每个人有每个人的看法,不存在对错,只有好与更好之分。孩子们,这三篇文章是谁写的?

生:汪曾祺。

师:写的什么地方的美食?

生:家乡。

师:是他记忆中的过去的美食。我相信咱们重庆这个地方也应该有许多美食。有没有?

生:有。

师:我做了一点儿功课,找到几种美食,不知道现在还有没有。大家先看一看。(出示PPT,我眼里的重庆美食:冰糖火腿、酸菜鱿鱼、牛杂碎、担担面、炖鸡面、毛肚火锅、豆花饭、肥坨鱼……)

师:还有补充的吗?

生:我还知道,我们重庆最出名的小面。

生:还有火锅。

生:我还知道重庆的酸辣粉。

生:还有重庆的怪味胡豆。

生:我知道重庆的串串。

【评】改变常规眼视阅读习惯,通过圈点、勾画、标记等方法,快速检索、搜集和有效提取信息。在多文本阅读教学中,这种检视性阅读方法可以有效提升学生的阅读速度。先教法,后实操,收到了很好的学习效果。

三、选取“食趣”文句段,趣味仿写乐分享

师:总之,我们重庆的美食非常多。你看看,宋老师都不了解,都没吃过。谁推荐一种美食,让老师一下课,立马就想抬腿过去品尝呢?

生:宋老師,我推荐你去吃重庆的火锅,因为每个地方的火锅味道不一样,重庆的火锅很有特色。

师:他介绍了重庆火锅和其他地方的不一样,但我不知道不一样在哪里。

生:宋老师,我给你推荐重庆的小面。重庆人因为居住环境的特点,要排风湿,重庆小面很香辣,都是手工做的,调料丰富多样,十分好吃。

师:掌声赞美这个可爱的孩子。你说着说着,我口水就下来了。我仿佛吃过了一般,反而对这种面食就不太向往了,为什么?太详细了。有没有一种办法,既不把美食说得那么透,又让人非常期待。这有点难了。有没有呢?

(学生陷入沉思)

师:《豆汁儿》的第一句话,大家齐读一下。

生:(齐读)没有喝过豆汁儿,不算到过北京。

生:(立马举手)宋老师,没有吃过火锅,就不算到过重庆。

师:再加一个词语:假如。

生:宋老师,假如没有吃过火锅,就不算到过重庆。(掌声响起)

师:是啊,如果我没有吃过,就会很遗憾。

生:宋老师,假如你没有吃过重庆的串串,也不算到过重庆。

生:宋老师,假如你没有吃过重庆的小面,就不算到过重庆。

师:每个人推荐一种食物,拿起笔来,写好就举手。

(学生分享写的句子)

师:语言魔力啊!这就叫“一句话,迈动腿”。(板书)

师:汪曾祺先生的《萝卜》不仅能让游人迈动腿,还有一段话,特能搅动你我的胃。(板书:一段话,搅动胃)找一找是哪一段?

生:小孩子的顺口溜唱道:“人之初,鼻涕拖,油炒饭,拌萝卜。”

师:哪一种美食让小孩子口水都流出来了?

生:拌萝卜。

师:什么东西拌萝卜?

生:油炒饭,拌萝卜。

师:“人之初”,好像有出处吧?

生:《三字经》。

师:说两句,给大家听听。

生:人之初,性本善。性相近,习相远。

师:老师看到这样的顺口溜,手痒痒了,也写了一个顺口溜。想看吗?

生:想。

师:不过我不好意思给大家看,我担心写丑了,大家没有掌声。

生:不会。

师:如果写得不错,就不用掌声了;如果写得不好,那就请你用掌声鼓励。

(出示PPT)

生:(读)人之初,口水流,白米饭,川泡菜。

师:我听出来了,有几个同学的掌声很勉强,没有感觉到热烈,为什么没有那么热烈呢?老师写的是哪里的美食?

生:四川。

师:重庆的简称是……

生:渝。

师:好,请把“渝”字带进去,重新读一下。

生:人之初,口水流,白米饭,渝泡菜。

师:我们重庆的关食也并不只有这两种。老师又重新写了一首,再让大家感受一下。请看。(出示PPT)

生:(读)人之初,口水流,会仙桥,大抄手,块头大,肉馅多。

师:这是重庆哪里的美食?

生:会仙桥。

师:什么美食?

生:大抄手。

师:有什么特点?

生:块头大,肉馅多。

师:如果把“多”换一个字呢?

生:肉馅“满”。

生:肉馅“挤”。

生:肉馅“美”。

师:看来大家都能当老师了,你们的文笔比老师好多了。如果你觉得老师写的这个东西不太好玩,并没有把重庆美食的特色介绍出来。我建议你们不妨另起炉灶,也创作一首顺口溜。好不好?

生:好。

师:开始写,在第二行,空两格,像诗歌的格式一样,一句占一行。

(生写)

生:人之初,口水流,陈麻花,香过头,地点在,磁器口,搅动胃,回味久。

(掌声)

师:听得老师口水直流啊!

生:人之初,心想之,刘一手,辣火锅,毛肚大,牛肉白。

生:弟子归,流口水……

师:(插话)大家都写“人之初”,你来一个“弟子归”。其他同学懂什么意思吗?

生:就是“小朋友回家”。

生:(继续读)弟子归,流口水。小胡同,老火锅。

师:很有意思。你看看,口水都流出来了,多美的文字。看来每个人都能创作,不能小瞧大家。孩子们,重庆的美食通过你们的文字,让外地的游客一听就怎么样?

生:搅动胃。

师:用一句话就迈动腿,用一段话就搅动我们的胃。那下面该怎么写?谁来告诉我。

生:一篇文,流口水。

生:一篇文,张开嘴。

师:老师送给大家一个文雅的词语,让你们过目不忘。一起说。(出示PPT)

生:(读)一篇文,勾断魂。

【评】仿说句子不难,仿说段落更不难,因为顺口溜是儿童喜闻乐见的一种语言表达形式。

四、美食中国倍自豪,推介美食动人心

师:汪曾祺第三篇文章是什么?

生:《端午的鸭蛋》。

师:这篇文章哪里描写了食趣呢?让我们一起读一读,在读之前,先看下面这张表格。

师:学习前面三篇文章有没有用到这张表格来提取信息,理解大意?

(生摇头)

师:我们既没有去找关食的地点,也没有说美食的名称。而这是我们理解文章经常用的表格式方法。今天我们学了新的一招儿来学习课文,还记得吗?

生:一目十行。

师:还有一句话呢?

生:挑精华阅读。

师:一起读。(出示PPT)

生:(读)定向阅读或选择性阅读:一目十行地阅读,挑精华部分阅读。

师:现在老师和大家一块儿读《端午的鸭蛋》,视线不再从左到右看,我们从中间开始,扫视有哪些吸引我们的有关“食趣”的内容。(生读)

师:第一段,扫一扫。第二段,眼睛视线集中在中间余光往两边看。第三段……第四段……第五段……第六段……扫视完后,六个自然段比较一下。哪一个自然段写了小朋友玩过了吃、吃过了玩?

生:第四到第六自然段。

师:我们就看第五自然段。快速朗读一下。

生:(读)孩子吃鸭蛋是很小心的。除了敲去空头,不把蛋壳碰破。蛋黄蛋白吃光了,用清水把鸭蛋壳里洗净。晚上捉了萤火虫来,装在蛋壳里,空头的地方糊一层薄罗,萤火虫在鸭蛋里一闪一闪地亮,好看极了!

师:作者通过这样的描写,回忆了童年的“食趣”。一个人可以把外语说得滚瓜烂熟甚至超过母语,但却很难改变从小养成的饮食习惯。背井离乡,久居海外的人,最思念的或许就是小时候奶奶一勺勺喂过自己的藕粉,妈妈塞在书包里的那盒热腾腾的饺子。一个人倘若真的忘了家乡的饮食,那也就真的没有了故乡。而一个民族若是连饮食习俗都彻底改变了,也就离消亡不远了。

师:大家读下面这段话。(出示PPT)

生:(读)民以食为天,“食”在我国向来受到重视。我国幅员辽阔,人口众多,物产丰富。经过几千年的研究与发展,“食”在我国已经是独步全球的艺术。

师:所以说,每个人都应当把我们家乡的美食推介给游客或外国友人。该怎样介绍才能打动别人的胃呢?(PPT出示:推介家乡美食,你打算推介哪里的什么美食?它有什么特别之处?写出推荐的理由,吸引大家去品尝)

师:这个写作要求有三个小问题,前面两个我们已经解决了,但是还有一个“特别”之处。一道美食除了介绍它出自哪里之外,它的特别之处还应该在什么地方?(手指板书)一起说。

生:食趣。

师:应该加上一个修饰语,我们是什么地方?

生:重庆。

生:重庆的食趣。

师:同学们,再见。

【评】在中国文化中,饮食一直占有重要地位。每个地区都有与众不同的飲食,把地方特色饮食推介给他人,将美食与写作融为一体,不仅让写作有了浓浓的乡土气息,还可以提升文化品位。更重要的是,这样的写作学生还会感到害怕吗?

【总评】

阅读是一种独立的学习方式。读并不一定为了写,但良好的阅读一定会有力地促进写作。这是因为从信息传输方式看,阅读是信息输入,是吸收;写作是信息输出,是表达。因此,对于语言学习、发展处于关键期的中小学生来说,好的读写结合无疑是一种有效的教学方法。

与我们通常的单篇文章教学不同,宋运来老师在《食趣》教学中运用的是群文阅读的方式(《会仙桥大抄手》和汪曾祺的三篇文章)。群文阅读教学,就是师生围绕着一个或多个议题选择一组文章,而后围绕议题进行阅读和集体建构,最终达成共识的过程。宋老师在教学中紧紧抓住“食趣”这一议题,不枝不蔓,一以贯之,引导学生通过群文阅读,发现食趣美,感受食趣美,理解食趣美,欣赏食趣美,进而表达食趣美。这是阅读方式的一种革新,是自主、合作、探究学习方式的一种实践形式。与传统的单文本阅读相比,群文阅读使阅读对象由一个增加到多个,阅读内容从一元发展到多元,阅读视角从单角度扩展到多角度,从而可以克服思维定式,有效地激发学生的思维,促进其思维品质的提升。当然,群文阅读与传统的单文本阅读不是代替与被代替的关系,而是互补、发展的关系。

同样的群文,因教学目标(或议题)的不同可以有不同的教法。宋老师的“读写结合教群文”只是方法之一。他在教学中不仅关注学生的阅读数量和速度,更关注学生在多样文章阅读过程中的意义建构,因而更能体现语文学习的研究性、合作性和综合性。具体而言,该课具有以下几个特色。

第一,借助特色饮食,使抽象的传统文化具体化。

从当地传统饮食文化切人,再拓展至名家美文中有关地方特色饮食文化的学习,增进学生对我国传统文化的了解,找到自己的文化之“根”。中华美食文化源远流长,集中了各民族烹饪技艺的精华,综合了多种文化现象。饮食文化不仅关乎生命的维系,更是中国人精神气质和审美文化的体现。这样的文化教学,学生容易接受和理解。

第二,检视阅读方法,提升群文阅读效益。

阅读是一种基本技能,是人类获取信息的重要手段,而掌握阅读方法也是个人成长乃至成功参与社会生活和工作的必要条件。作为语文课程知识的阅读方法,依据阅读目的,有不同的分类。该课教学在原有认读、朗读、默读、略读、精读等方法的基础上提出了新的要求,综合运用多种阅读方法,引导学生进行检视性阅读,包括检读、浏览、跳读,逐渐走向深度阅读。

第三,读写结合,为学生的写作搭建支架。

该课的教学意图比较明确,可以归结为:读为了写。也就是说,为了让学生更好地推介家乡的美食,写出食趣,写作之前阅读的文章能起到搭建支架的作用。学生紧紧围绕“食趣”,渐次展开文本学习,运用检视性阅读法,快速抓住关键信息,感知美食的特点与趣味,提升文化审美意识,完成个体自我的深度阅读体验,直至借鉴多文本材料中的句、段乃至篇章的写法,尝试推介家乡美食。