新发突发传染病驱动的谣言传播建模与仿真

2020-10-20谢丽赵培忻丁海欣

谢丽 赵培忻 丁海欣

摘 要:[目的/意义]传染病传播往往伴随着谣言,新发突发传染病更是如此。相应地,疾病防控过程同时也是谣言控制过程。对于谣言控制而言,理解其产生机制与传播规律具有基础意义。[方法/过程]基于疾病传染与谣言传播模型,通过引入创新扩散视角,提出了新发突发传染病驱动的谣言传播描述框架,构造了个体层面上的数学模型。在实验设计的基础之上,利用智能体建模技术展开了系统的仿真实验。[结果/结论]基于仿真实验数据的分析结果显示,除了谣言传播参数之外,新发突发传染病相关因素,包括疾病参数与流行病感知参数,亦能够对谣言传播造成具有统计显著性的影响。这一结论意味着,忽视谣言传播对于疾病传播依赖性的谣言治理策略可能并不如期望的那样有效,可能会造成治理资源的浪费,甚或造成相反的结果。

关键词:新冠肺炎;传染病;谣言;智能体建模;复杂网络

DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2020.10.003

〔中图分类号〕G2062 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1008-0821(2020)10-0022-12

Modeling and Simulation of Emerging and Emergent

Infectious Disease-driven Rumor Preading

——A Study under Dual NetwSorks

Xie Li1 Zhao Peixin1 Ding Haixin2*

(1.School of Management,Shandong University,Jinan 250100,China;

2.School of Tourism Management,Zhengzhou University,Zhengzhou 450001,China)

Abstract:[Purpose/Significance]Infectious always accompanies rumors,which is especially true for emerging and emergent infectious disease(EEID).Thus,the disease process of disease containment is also the process of rumor control.For rumor control,understanding its generation mechanism and spreading characteristic is fundamental.[Method/Process]Based on disease contagion and rumor spreading models,an EEID-driven rumor spreading conceptual framework was proposed from an innovation diffusion perspective,and mathematical models were constructed at the individual level.Based on experiment design,comprehensive simulation experiments are conducted via Agent-based Modeling technique.[Result/Conclusion]Simulation experiment data-based results indicate:besides rumor spreading parameters,EEID-related factors,including disease parameters and epidemic perception parameters,showed statistically significant influences on the spreading of rumor.This conclusion means,rumor control strategies that neglect the dependence of rumor spreading on disease contagion may not be as effective as expected,may waste control resources,or even cause opposite effects.

Key words:COVID-19;infectious disease;rumor;agent-based modeling;complex network

新發突发传染病是新发与突发性质的传染病,“新发”意味着疾病是“新出现的、再度肆虐的或死灰复燃的(张耿林等)[1]”,“突发”意味着疾病具有“突然出现”特点(中国科学院学部)[2]。作为新发突发传染病的最新实例,当前已经成为全球大流行的新冠肺炎(COVID-19)对整个社会经济造成了巨大的影响。为了应对这类大规模的社会传染病,需要综合的、多方面的应对举措。其中关键的一项就是如何应对伴随疾病传播或疫病流行的谣言与负面情绪。面对新冠肺炎疫情,世界卫生组织(WHO)宣布要阻止由虚假信息所带来的社交媒体“信息疫情(Infodemic)”。传染病治理战争因此也是谣言治理战争。

与此同时,对于这类谣言,在传染病特别是新发突发传染病大规模传播之际,出现大量谣言往往被视为一种自然现象;另一方面,谣言的有效治理从根本上需要理解其内在产生机制与扩散规律。但以上两个方面的结合造成更为复杂的局面:如果突发情景下的谣言被理解为自然现象,而自然现象就意味着自明而不需要解释,这就等于自动放弃理解传染病相关谣言产生内在机制与独特特点的要求与机会,从而使谣言造成更加负面的影响。

已有研究在处理疫情与谣言关系之时往往会将前者置于背景位置,这可以理解为疫情与谣言具有“自然”关联思维在学术思考上的体现,但这种“自然”关联是需要并且可以解释的。因此,如何以内生以及体现其特点的方式探讨新发突发传染病对于谣言产生机制与传播过程的影响就成为本研究的核心问题。为此,论文将首先回顾相关文献,确定本研究的特点与贡献;其次,研究将构造体现新发突发传染病影响的谣言传播描述框架与数学模型;之后,研究将利用基于智能体的建模(Agent-based Modeling,ABM)方法,开展系统的仿真实验,然后利用统计分析技术探讨传染病传播影响下的谣言传播规律;最后,结合理论模型与数据分析结论,研究将指出新发突发传染病情景中谣言控制的特有挑战,解释结果的实践意义。

1 文献回顾与评估

首先,虽然传染病模型是理解谣言传播的重要视角,但直接在传染病语境内讨论谣言传播的研究却较为少见。这类文献通常会结合具体传染病实例,研究多围绕传染病中谣言的产生原因、特征、监控预警与治理等而展开;既然是面向具体实例的,因此研究多具有事后回顾性质,分析可以是定性的,也可以是定量的,但定量性质的研究仍多具有描述色彩(比如,公众的不同特征)。在这类研究中,杜骏飞[3]结合SARS危机事件指出,流言产生于主流传媒的缺位,并认为新媒介在谣言传播中已起到日益显著的作用。王晓琪等[4]结合不同实例(比如,非典、埃博拉)讨论了新发传染病事件中的谣言监测问题,认为谣言监测是预防和应对危机的有效手段。Lee J D[5]结合SARS实例讨论了包括故事、阴谋论与谣言在内的叙事要素对于疾病感知的影响。刘国恒等[6]以2015年中东呼吸综合征(MERS)疫情为例分析了国内媒体与公众的行为特征,认为及时辟谣是消除恐慌的有利手段。杜洪涛等[7]同样以MERS为例的研究指出,传染病谣言的散布与疫情的发展具有一定的同步性,且谣言内容会伴随疫情发展的全过程。李明洁[8]以H7N9禽流感为例讨论了突发公共安全卫生事件中网络谣言的产生、传播、影响及不同的治理类型。在最新的新型冠状病毒肺炎疫情中,王芳等[9]讨论了公共危机中谣言真实度的计算问题,其研究指出,真实度高的谣言传播范围更广,因此需要更具说服力、更具情绪引导力的正面信息才可能有效抑制。张蕾[10]讨论了新冠肺炎疫情期间媒体辟谣平台的运作,认为从社会价值角度看,辟谣平台的开设能够稳定人心,凝聚共识,最终能够促成疫情的有效控制。匡文波等[11]以新冠肺炎疫情中的谣言为例,认为谣言的传播模式体现在谣言的生成期、扩散期和消解期3个阶段。聂静虹等[12]认为,在新冠肺炎疫情治理挑战中,对公众的传播应该快速及时、准确真实与科学权威,而互联网新技术的参与能提高谣言治理的成果。

研究的事后回顾性质与方法的描述取向,使得这类研究往往不得不将传染病事件置于背景的位置,难以动态地体现谣言与传染病的内生互动。换言之,传染病或突发公共卫生事件多成为研究的特定修饰,其实质意义并未得到适当的体现。同时,现实中的谣言往往不会单独存在,因此,如果意图针对性地研究特定疫情与特定谣言之间的关联关系,经验性的研究即便不是完全不可能,也会面临极大的挑战。而在技术层面上,真实的谣言与谣言的文本描述也并不会准确对应。

其次,新发突发传染病事件可以被理解为一般意义上的突发事件,而突发事件谣言传播及控制是一类热点研究话题。与上一类文献相比,这类文献要丰富得多,研究也更加具有理论一般性;分析思路上,这类研究多借鉴传染病框架,研究技术上往往会结合仿真实验(包括宏观与微观仿真)。比如,宋之杰等[13]基于Bass模型讨论了突发事件中的谣言信息扩散问题,分析了谣言扩散不同区域的影响。Huo L等[14]讨论了突发情景中科学知识与谣言传播之间的交互影响。Xu J等[15]分析了突发情景中政府传播与谣言扩散之间的互动。李志宏等[16]讨论了突发事件发生后的谣言传播ISrSnR模型,考虑了网络结构与用户群体平均社会影响对于信息传播的影响。兰月新等[17]关于突发事件网络谣言传播的研究讨论了谣言推手与普通传播者之间的演化关系。Tian Y等[18]考慮了突发事件中存在辟谣行为的谣言传播问题,讨论了谣言控制的不同手段。王芳等[9]关于谣言真实度计算的研究同时构建了包含谣言信息、正面信息与情绪要素的宏观协同演化模型,这一研究与当下的新冠疫情有关,但模型构建仍然是在公共危机框架下展开的。

这类研究虽然更加丰富、一般化且包含更深入的量化分析,但仍存在如下明显的问题:首先,这些研究分享了上一类研究的缺点:将作为核心要素的疾病或突发事件背景化,从而往往只能在修辞意义上体现疾病或突发事件的重要性;进而,虽然新发突发传染病可以被归入突发事件范畴,但一般层面上的突发事件显然不能体现新发突发传染病的独特特征。因此,虽然这类研究文献非常丰富,但对于论文所设定的特定情景,其适用性却要打不少折扣。

第三,传染病情景下的谣言传播本质上体现了传染病与信息传播之间的交互关系。在这方面,有不少文献研究了不同传播渠道对于传染病的影响;这些研究可能会结合具体事件,也可能是纯粹理论性质的。比如,Cui等[19]指出,媒体报道既可能造成社会恐慌,也可能因为降低接触传播的机会与概率而有助于控制与阻止传染病传播,基于这样的思路,3位作者构造了考虑媒体报道的SEI模型,讨论了系统的稳定性条件。Xiao Y等[20]基于2009A/H1N1流感数据的研究显示,媒体报道可以显著地推迟传染峰值的到来,降低爆发的严重性。邢伟等[21]的研究发现,媒体报道的影响取决于报道信息的有效传播率。Kabir K M A等[22]利用SIR-UA框架研究了信息的人际传播与疾病传播之间的交互关系,其模型揭示,患病之前对于疾病的知晓能够显著降低感染者数量。Wang Y等[23]利用UAU-SIS框架对于信息传递与疫情传播过程的讨论显示,在信息层积极个体越多,积极个体传播率越高,疾病传播过程就越长越慢。

第三类文献往往会得出大众传播与人际传播有利于传染病防控的结论,不过,这类研究最大的贡献可能在于,在这类模型中,传染病不再成为背景而成为模型构建的实质要件。但这类研究多忽视发生于人际之间的谣言传播问题,且这类研究的主角通常也不是谣言而是疾病传播,因此,这类研究忽视传染病对于谣言传播过程的内生影响也便是自然的。即便如此,这类研究的实质内容也再次确认了传播与传染之间不能忽视的密切关系。

综上,诸多文献一方面一致地确定了传染病爆发与谣言传播具有密切关系;另一方面对这种密切关系的处理却常常包含如下基本特征:将传染病传播理解为有利于谣言传播的背景,不能以内生方式处理两者之间的关系,将传染病理解为一般性质的突发事件。这些处理以不同方式妨碍了对于疫情与谣言关联互动的深入理解:背景性或外生性质的处理根本地忽视了传染病传播历程对于谣言产生与传播的本质影响,将传染病事件等同于一般意义上的突发事件也根本地忽视了传染病的独特特性,更不用说新发突发所增加的新特性了。

但是,疾病传播与谣言扩散这两类具有足够现实重要性的问题要求更为深入地讨论两者之间的内生关系。研究下面提出能够直接体现疾病扩散影响谣言传播的描述框架与数学模型,之后利用ABM技术排除其他因素的干扰以切实地实现谣言与疾病关系的针对性讨论,ABM技术的应用也可以更细致地体现个体多方面(包括属性与关系方面)的异质性。

2 传染病驱动的谣言传播描述框架与数学模型构建

21 描述框架

与非新发突发传染病相比,新发突发传染病制造了更为危险而未知的情景;这种危机要求更为快速与权威的回答。另一方面,传染病的新发突发性,特别是新发性,往往会使得官方渠道无法提供及时、充分、准确的回应。综合起来,新发突发情景造成了信息供求之间更为尖锐的不平衡,这种不平衡显然有利于谣言的产生(杜骏飞;王晓琪等;原光)[3-4,24]。谣言于是可以视为对问题真正解决方案的某种替代。随着疫情的蔓延,如果官方信息仍然无法满足个体的需要,则谣言的传播就获得了进一步的动力。因此,正是新发突发传染病所制造的独特情景决定了谣言产生与传播相对于疫情的依赖性质。

如果将创新定义为被个体或采纳单位感知为新的理念、实践或对象(Rogers E M)[25],则谣言就可以视为一种特殊的创新扩散过程(谢丽等)[26]。事实上,将创新扩散、传染病传播与谣言流传并置是一种自然的思考路径。比如,Sterman J D[27]就明确指出“谣言与新观念传播、新技术的采纳与新产品的增长都可以被视为由创新采纳者‘感染尚未采纳者而造成的正反馈所驱动的流行病传播(Epidemics Spreading)”。

论文下面借鉴创新扩散文献以构造传染病影响下的谣言传播过程模型。创新扩散存在诸多研究思路(Peres R等;Kiesling E等)[28-29],一种建模思路认为创新扩散会包含如下过程:采纳单位采纳的启动首先需要超过一定的阈值,之后在大众传播与人际传播的影响下,个体会按照一定概率决定是否采纳创新(Goldenberg J等;Nejad M G)[30-31]。

研究采取类似思路,但与之存在以下两点重要不同。第一,阈值内容方面,本文基于谣言之外的因素来确定个体是否激活谣言采信行为。这种外在因素就是个体关于疫情严重程度的判断。从一种决策的角度看,如果疫情的严重程度超过了个人阈值,则个体将意识到问题的存在,根据前面的讨论,谣言可以被视为对被意识到的问题的某种解决。这一考虑也使谣言扩散过程与疫情传播过程内生地整合在一起。第二,阈值判断规则方面,前述文献会在个体阈值与全局比例之间进行比较,但这种比较存在如下明显的现实挑战,即个体难以全方面评估疫情的整体局势,即便关于疫情的信息是公开的,这种全局性的评估也太过抽象。综上,研究认为每个个体有个人疫情严重性程度阈值,当个体所感知到的局部传染局势严重性超过该阈值,个体会启动是否采信谣言的决策。这种局部性的比较方案在传染病的研究文献中也时有体现,比如Funk S等[32]。

传染病采取SIR框架(Kermack W O等)[33],該分类框架作为经典分析框架产生了持久的影响(Funk S等)[32],且仍被当下许多研究所采纳(比如,Kabir K M A等)[22]。SIR框架包含3类划分4种状态,即:易感态、感染态、康复态与死亡态。最后两种状态被统称为移除态,在疾病传播过程中常被等同对待,但对于谣言传播过程而言,康复与死亡显然具有不同的意义。

谣言传播同样采取类SIR框架:S表示谣言传播易感态,I表示谣言接受态,R表示谣言免疫态。在谣言传播过程中,谣言接受者会影响其他未接受谣言的个体使其接受谣言;同时,随着时间的演进,谣言接受者可能会因为多种原因(比如,辟谣信息的介入)而成为谣言免疫者。

图1描述了传染病-谣言协同传播框架。两个领域之间的连接线标明两者之间的行为具有相互溢出性(de Marchi S等)[34],但本研究主要关注受传染病影响的谣言传播系统,因此用虚线体现谣言系统对于传染病系统的可能反馈。

22 模型构建

221 模型设定

疾病与谣言双重传播系统包含如下设定:

第一,整个系统在研究过程中人数保持不变。总人数不变是常见设定;即便如此,与其他疾病情景(比如,慢性病)相比,这一设定就具有更大的合理性,这一点对于新发突发情景亦是如此。再者,该假设更多是面向疾病传播的,对于谣言传播而言,个体的疫情局势判定会随着疫情演化而变化,

这就意味着,谣言传播系统的潜在易感者是动态变化的,因此,谣言系统应被视为存在可变人口的SIR系统。

第二,疾病传播方面,康复的感染者不会再重新感染传染病;谣言传播方面,谣言免疫者不会重复相信谣言。同时考虑谣言传播与疾病感染的系统较单一系统复杂很多,这两类设定的主要目的在于降低模型的复杂度。

第三,康复者不会感染是一种客观设定而非得到确认的知识。对于新发突发传染病情景而言,误诊的存在是非常常见的。比如,数据显示,新冠病毒核酸检测对于阳性患者的阳性率仅有30%~50%(李振昊等)[35];易感者检测结果则可能出现假阳性,假阳性的存在就会制造“重复感染”现象,因为假阳性个体的“康复”并不是真正意义上的康复,于是这类个体仍有可能真正感染疾病。“重复感染”现象的存在将使真正的康复者(客观)仍不能免除再次患病的担心(主观)。基于以上分析,这一假设意味着,对于谣言系统而言,除了死亡者,其他类型的个体均会卷入谣言过程。

最后,在状态转变方面,个体单次交互所造成的疾病传染概率在所有可能的情形下均相等,谣言个体单次交互所造成的谣言传播概率设定类似;此外,染病个体的时刻康复概率与死亡概率在所有情形下均相等,谣言采信个体的谣言免疫概率设定类似。这类设定的原因有二:首先,简化模型并突出分析重点;其次,这些概率在实践中均会因人因地因时而存在差异,但差异却可能是多样化的。比如,谣言会造成恐慌,但也可能在客观上成为一种预警机制(周晓虹)[36],因此,恐慌效果可能会使个体更容易被感染,但预警状态的唤起却会让个体

更小心,因此,谣言对于疾病传播的效果就可能是混合的;再者,染病状态同样会影响谣言的传播与接受,但这种影响会受到多种因素的调节,比如,理性个体可能因为患病而更谨慎,反之,则可能会因为更恐慌而轻信。如果同时考虑多个因素(包括研究之外的因素),则问题将变得更为复杂。比如,谣言采信者之间与谣言易感者之间的疾病传播就会存在诸多可能性。其他情况类似甚至会更复杂。基于这些考虑,研究对转变概率做上述设定。

222 传染病-谣言双重传播过程双重网络结构确定

为了现实地体现谣言与传染病在个体之间的传播,研究需要确定两类传播的渠道与结构。因为存在双重传播过程,设定双重网络就是一种自然的选择(比如Mao L等;Granell C等;Kabir K M A等;Wang Y等;Lu Y等)[22-23,37-39]。这样选择的合理性在于,虽然疾病传播渠道具有物理与实体性质,比如距离的接近性,但谣言传播却可以发生在虚拟空间中,两类网络有可能有重叠,但往往不一致。

两类网络之间不仅会存在不一致,还会出现结构上的差异。对于传染病网络而言,物理网络往往要稀疏,个人之间的联系要有限得多,个体之间的节点度差异也应该较小,特别是考虑到疫情传播过程中存在的隔离控制策略,维持更多的连接往往并不现实。对于发生在虚拟空间中的谣言传播网络而言,个体之间的联系往往会突破物理限制,个体之间的影响与连接性也会存在极大的不同。这意味着,需要以不同方式体现谣言传播网络与传染病网络。

研究分别用gr(V,Er)与ge(V,Ee)二元组来表示谣言传播网络与传染病网络。两个二元组表示对应网络的节点集合与连接集合。两个网络具有相同的个体,因此,均用V表示双重系统所有个体节点的集合,N=V表示节点数,也是整个传染病-谣言系统总人数;E表示个体之间连接的集合;研究以无向图方式描述两类网络,E表示网络边数,2E即为网络度总和。两类网络具有不同的度分布与度密度,因此用不同的连接标志予以区分。研究假设传染事件发生起初有一定数量的初始感染者。

研究利用ABM方法模拟传染病-谣言系统演变。ABM从微观个体出发,通过考察个体与其局部环境(包括其他个体)的互动来解释整个系统的演化。对此,对于传染病与谣言传播,Vei与Vri表示与个体i(节点i)相关的两个领域内的个体集合,这些边规定了与节点i在传染病与谣言传播方面可能发生交互的节点集合。

223 谣言传播模型构建

根据前面的分析,谣言可以视为某种问题解答,但这种回答首先要求个体意识到问题的存在。即是否选择接受谣言的前提就是死亡者之外的个体是否意识到问题的严重性,这涉及个体基于其局部疫情局势与其个体阈值的比较。记τi表示基于局部网络关系中的疫情状况所做出的评估,这一评估取决于评估个体状态与局部网络内的传染病态势,其定义如下:

τi=f(Di,Vei)=mink(Di)∑j∈Vei,Dj<0w(Dj)∑j∈Veiw(Dj),1

D表示个体的疾病状态,状态定义如下:0表示易感态,-1表示染病态,-2表示死亡态,1表示康复态。一个基本认识就是,即便个体局部网络内的传染态势相同,如果评估主体自身状态不同,则其感受应有所差异,k(Di)描述的就是评估个体状态对于局势理解的影响。染病者对局势的理解往往要更严重,因此研究假设有k(-1)>[k(0),k(1)]。

公式的第二部分描述的是局部世界的传染态势。Dj<0意味着只有染病者或死亡者才会让个体觉察到问题的严重性,其他状态则会降低问题严重性程度。此外,不同状态应该具有不同的权重,一般而言,应该有:w(-2)>[w(-1),w(+1)]>w(0)。

τi,0表示疫情严重性个人判断阈值,研究假设τi,0满足取值在0与1之间的截尾正态分布。Ai,t表示个体基于局部网络关系所产生的时刻性的关于疫情严重程度的判斷状态,判断状态涉及阈值与疫情局部态势评估之间的比较,即:

Ai,t=1,τi≥τi,0

0,τi<τi,0

如果个体意识到问题的存在,即Ai,t=1,则在其局部网络内的谣言传播者的影响下,未采纳谣言的个体在每一个时刻将以一定概率pr,0→-1i采信谣言。参照Libai B等[40]与Negahban A等[41],可以给出以下pr,0→-1i计算公式:

pr,0→-1i=1-(1-q0→-1r)ni,r

q0→-1r表示单次人际交互所造成的谣言传播概率,即谣言易感者与单个谣言感染者交互时,有q0→-1r的概率会相信谣言;ni,r表示个体i局部虚拟网络个体中(Vri)谣言传播者数量。谣言采取类似的标记系统:0表示谣言易感态,-1表示谣言感染态,1表示谣言免疫态。

对于信谣个体,在每一时刻,因为不同的原因,比如真实信息的介入,会造成其不再相信并传播谣言。为了体现这一点,研究假设信谣者在每一时刻有一定概率转变为谣言的免疫者,这一概率记为q-1→1r。

最后需要确认谣言出现的时刻。对此,研究参考创新扩散文献关于临界多数(Critical Mass)或起飞点(Takeoff)的讨论(Rogers E M;Delre S A等;Bertotti M L等)[25,42-43]。扩散需要越过临界多数或起飞点,之后,创新扩散就具有自我维持性(Self-sustaining)。起飞是产品生命周期中从导入到增长的转折点,期间创新销量首次出现突然、急剧与持续的增长(Golder P N等;Chandrasekaran D等)[44-45]。许多领域均具有类似现象,传染病被认为也是如此(Schelling T C)[46]。对于新发突发传染病而言,起飞点时刻病例的首次急剧增加是谣言出现的非常合适的触发背景。如果说创新扩散阈值框架的引入在谣言与传染病之间建立了内在的关联的话,起飞点的引入则具体地体现了疾病新发突发性的独特影响。基于这样的考虑,研究假设,一旦传染病扩散超过起飞点,则有一定数量的初始传

播者出现在谣言网络中。创新扩散中的起飞点并不是精确的数字,可以是10%~20%(Rogers E M)[25]或其他数字,比如16%(Garber T等)[47]。

224 传染病模型构建

谣言与传染病常被理解为相似的过程(Sterman J D;Thiriot S)[27,48],于是,易感者与其局部网络中的感染者的交互可能使其转变为感染者。采取与谣言传播类似的规则(Rhodes等;Perisic A等;陈长坤等;Lu Y等)[38,49-51],感染概率记为pe,0→-1i,计算公式如下:

pe,0→-1i=1-(1-q0→-1e)ni,e

q0→-1e表示单次人际交互所造成的疾病传播概率,即疾病易感者与疾病感染者单次交互将有q0→-1e的概率感染疾病;ni,e表示个体i局部物理网络个体中(Vei)染病者数量。

染病个体在每一时刻可能死亡或康复,q-1→1e表示染病者个体的时刻康复概率;q-1→-2e表示染病者个体的时刻死亡概率。再者,死亡者是不能传播谣言的,因此,如果死亡者之前传播谣言,则死亡状态将使其转变为一种特殊的谣言免疫态。

225 测量指标设计

研究确定以下指标测量谣言传播过程与结果,并据之研究谣言扩散与不同控制变量之间的关系。理解谣言影响及治理可能面临的挑战是指标设计的主要倾向。

1)谣言比例峰值:PR=maxt{It},It表示在t时刻谣言接受者比例。谣言比例峰值可以揭示谣言传播过程的极限压力。

2)谣言接受者比例累积:AR=∑tIt,累积谣言比例可以体现谣言传播的过程压力(谢丽等)[26]。

3)谣言发生比例:IR=It+Rt,Rt表示截至时刻t总体中谣言免疫者的比例。这一指标主要用于测量截至时刻t总体中有多少人曾经接受过谣言。

指标1与指标2侧重于谣言的过程性,指标3侧重于谣言的结果性;与结果性指标相比,过程指标具有明显的治理取向。同时,在谣言传播过程中,可能存在谣言发生比例相同而谣言接受者比例累积不同的情况,于是全面理解就需要配合使用指标2与指标3。

3 仿真实验与统计分析

同时考虑谣言与传染病传播的系统具有明显的复杂系统特征,对此,研究选择利用ABM开展系统的仿真实验。作为研究方法,ABM技术可以放松很多过强的假设,更加具有灵活性,能够更为现实地体现系统中个体之间的关联特点(比如小世界与无标度性)与异质性。

ABM存在多种实现平台(Abar S等)[52],研究采用Repast Simphony 27平台(2019年9月30日发布)。该平台由美国Argonne国家实验室开发。经过超过15年的持续开发与演化,Repast Simphony已经成为当前主流的ABM建模平台之一。利用该平台提供的多功能模块支撑,研究通过Java编程方式模拟不同情景下的双重传播过程。

31 仿真实验的基本设定

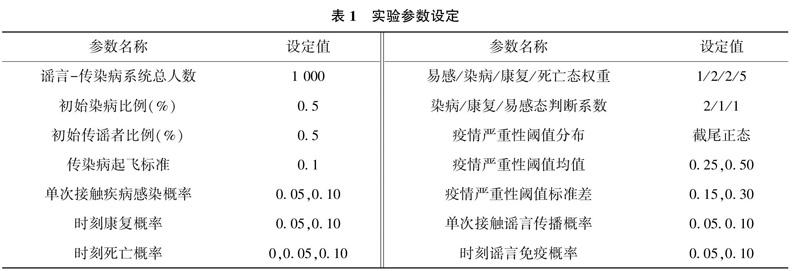

作为理论性质的研究,实验参数(表1)在已有研究的基础之上经过反复测试,从而既可以体现不同情况下的差异性,又可以使得到的结论具有一定的稳健性。研究的ABM模型设计参照了大量已有模型,且其在已有参数下能够产生与典型传播情景对应的模式,因此可以认为通过了Rand W等[53]对于ABM模型实施所要求的宏观与微观验证。

网络结构是理解传染病与谣言传播的重要因素,但准确描述现实网络往往非常困难,因此,已有研究多在理论网络下开展工作。常用的理论网络包括小世界网络(Watts D J等)[54]與无标度网络(Barabási A L等)[55]。两类网络的一个关键区分就是无标度网络的度分布是极端不均等的。

依据前面的分析,研究用小世界网络描述疾病传播物理渠道,用无标度网络描述谣言传播虚拟渠道。两类网络结构的具体设定如下。小世界网络的度均值为10,重连系数为005。BA网络按照以下规则予以构建:初始节点数为21,所有初始节点之间相互连通,后续节点以偏好连接方式与之前的10个节点建立关联。根据以上设定,容易确定小世界网络节点之间存在10 000条边,BA网络有20 000条边,因此谣言虚拟网络要比疾病物理网络更稠密,节点度更不均等。整体而言,研究中的度设定是比较高的,从而可以体现研究问题在传染病与谣言传播方面所面临的紧迫性,且与当下的网络互联时代的高连通性具有一定的一致性。

32 仿真实验结果与统计分析

每次实验以没有谣言传播者存在作为停止法则。为了使结果具有稳定性,对于每种实验情景,仿真重复执行100次。根据31节的参数设定,研究包含192种情景,最终数据包含19 200条观测;删除没有出现谣言的情景,基准有效情景数据包含18 971条观测(数据集A);同时,为了进一步确认研究结果的有效性,研究进一步删除谣言发生比例未超过10%的数据,调整过的数据集包括18 550条观测(数据集B)。数据集A/B仿真实验谣言持续平均回合数为11985/12172,中位数为118/120,标准差为4329/4150,最小值为2/47,最大值为337。

研究利用回归分析技术探讨谣言传播过程比例峰值(PR)、谣言接受者比例累积(AR)、最终谣言发生比例(IR)与实验控制变量之间的关系,相关模型设定如下:

PR=β10+β11q0→-1r+β12q-1→1r+β13q0→-1e+β14q-1→1e+β15q-1→-2e+β16mean+β17sd+ε1

AR=β20+β21q0→-1r+β22q-1→1r+β23q0→-1e+β24q-1→1e+β25q-1→-2e+β26mean+β27sd+ε2

IR=β30+β31q0→-1r+β32q-1→1r+β33q0→-1e+β34q-1→1e+β35q-1→-2e+β36mean+β37sd+ε3

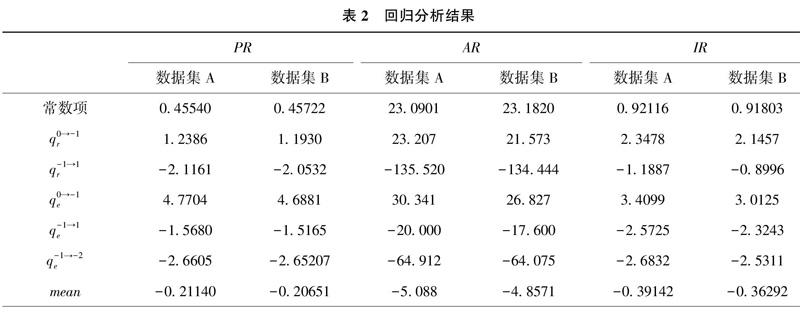

在以上模型中,mean表示疫情严重性阈值均值,sd表示疫情严重性阈值标准差,其他控制变量意义见模型设定中的定义。基于数据集A与B的回归分析结果如表2所示。对于回归方程总体的检验与单个控制变量的检验,所有结果的统计检验都高度显著(值均远低于00001,故从略)。除了数据集A上IR的调整R2略低于70%之外,其他情况下的调整R2均在75%以上,且多数在85%以上,说明解释变量对于被解释变量的总体解释性较好。参数估计方面,两类数据集上的结果具有高度一致性,说明仿真结论具有很强的稳健性。下面依次分析不同类型控制变量对于谣言过程与结果的影响。

谣言传播参数方面。谣言人际传播率(q0→-1r)与谣言免疫率(q-1→1r)的影响与预期一致:人际传播率越高,人际交互将造成更快更多的谣言传播者,因此,谣言比例过程峰值、过程谣言比例累积与谣言发生比例都应该随着人际传播率的增加而增加。三类测量变量关于q0→-1r的回归参数估计均为正,与理论预期一致。谣言免疫率与谣言传播率的影响相反,回归参数估计也均为负,研究结果同样与理论预期一致。

传染病传播参数方面。理论上讲,疾病传染率(q0→-1e)与康复率(q-1→1e)的影响都是清晰的:传染概率越高,将会产生更大的疫情压力,从而会有更多人会考虑采信谣言;康复率越高,疫情的压力将更低,从而有较少的人会考虑采信谣言。因此,疾病传染率越高,谣言传播越严重,疾病康复率越高,谣言传播局势将缓解。表2中与感染率相关的参数估计均为正,与康复率相关的参数估计均为负,结果与理论预期一致。

疾病死亡率(q-1→-2e)的影響要更复杂。一方面,死亡率越高,则可能产生更大的疫情压力,从而会使更多人的疫情判断超过其阈值而推动谣言的传播;另一方面,死亡又可能从两个方面降低谣言的传播:死亡的谣言易感者不可能再采信谣言,死亡的谣言采信者不可能再传播谣言。两类结果会产生相反的效应,因此,其对谣言的影响结果并不清晰。在论文的仿真实验情景中,死亡率对于谣言的净影响为负,从而将从总体上会对谣言产生抑制作用。这种情况当然是可能的,但这里的理论分析提示应当注意其他可能性。

个体的疫情感知参数方面。个体疫情参数涉及严重性阈值分布的均值(mean)与标准差(sd)。这两类参数的具体影响将受到诸多因素的影响。一般而言,均值越低,则阈值越容易被超过,从而有更多人将更快进入谣言采信决策过程。具体回归分析结果显示,疫情感知均值参数估计均为负,与上面的理论分析一致。

标准差参数的影响要更为复杂。较大的标准差可能会产生更多阈值较低的个体,从而使谣言更容易开始扩散,但较大的标准差也会产生更高阈值,从而有可能让谣言的持续时间增长,于是谣言的传播比例峰值就有被拉低的倾向。较小的标准差会造成相反的效果,特别是,较小的标准差意味着个体阈值更接近,因此,在谣言扩散启动之后,可能会出现谣言接受者的大量增加。但是标准差对于峰值的影响还会受到个体阈值感知状况(均值是另外一类重要决定因素)、传染病参数所控制的疾病传播历程、谣言传播与免疫速度及其他因素(比如网络的稠密程度与结构)的复杂影响;且时间因素会让问题更为复杂:无论是拉长可能的扩散时间,还是延迟扩散时间,都会增加其他变量及其交互所可能造成的影响。不过,与对于谣言比例过程峰值的影响相比,标准差对于其他两类指标的影响将会更加复杂。在论文的分析情景中,标准差参数在三类测量指标上的估计值均为负,意味着标准差越小,谣言传播越严重。但这并不意味着其他结果就一定是不可能的。

总体上讲,较低的均值参数配合较低的标准差参数很可能造成更严重的谣言扩散结果:均值越低,谣言启动之后越容易扩散,大标准差所可能的优势则可能被抵消;反之,在高均值情况下,大标准差的劣势可能会放大,配合特定的疫情进程(比如更快的康复),谣言扩散将被削弱。现有的感知参数估计结果也与以上分析一致。同时也需要指出,在已有的回归分析结果中,阈值均值与标准差的参数估计值在所有情况下都是最低的两个,这意味着在当下的分析情景中,疫情感知参数的影响具有统计显著性,但并不是最重要的影响因素。

4 结论与启示

41 理论贡献

传染病传播往往伴随着谣言的爆发;谣言的大规模蔓延则可能加剧社会的恐慌心理,从而影响疫情治理有效开展。但已有研究往往不能体现传染病对于谣言传播的内生动态影响。同时,虽然新发突发传染病情景可以视为一种突发情景,且存在诸多突发情景谣言传播与控制研究,但突发情景并不能充分体现新发突发传染病情景的独特性。面向这些问题,借鉴创新扩散的阈值分析框架,研究以内生方式提出了新发突发传染病传播驱动的谣言传播描述框架,构造了个体层面上的数学模型,利用ABM技术系统地对典型传播情景展开了仿真实验。

基于仿真实验的统计分析结果显示,疾病传播相关参数是影响谣言传播的显著因素,疾病传播率越高,谣言传播越严重,疾病康复率与死亡率越高,谣言传播影响则会降低;对疾病的感知方面,个体的疫情危机性感知越低,个体之间感知差异越小,谣言传播越严重。当然,谣言传播参数本身也会影响谣言扩散的过程与结果:传播率越高,谣言越严重,免疫率越高则越不严重。从总体上看,理论结果对现实谣言传播具有相当的解释力。

42 现实意义

研究结论提示了新发突发传染病相关谣言的治理方向。谣言传播与谣言传播参数有关,因此,对相关参数施加影响就是一种自然的思路,比如通过辟谣信息的介入来降低谣言的传播率并提高谣言的免疫率,从而降低谣言的传播与影响。另一方面,如果谣言的产生传播与疫情传播局势有关,这就意味着谣言治理需要同时考虑疫情传播状况。同时,考虑到随着传染病的蔓延,如果有效的治疗方案不能及时出现,则个体的疫情感染阈值也会降低且趋同,基于上述研究结论,这种局面的出现将加重谣言的传播与影响。这就提示需要从根源上对谣言的产生与传播给予有效的治理。对此,谣言的治理就需要有力的疫情控制,而有效的疫情控制能够同时改变疫情传播与疾病感知,从而从根本上影响谣言的治理效果。

谣言治理要求同时考虑疾病控制与谣言控制,但谣言相对于疫情演化的这种内生依赖性增加了问题的复杂性。因为,如果不考虑谣言产生与演化的内生性,即便存在积极的辟谣信息,但这样的辟谣信息对于具体个体而言就会缺少真正的针对性,这种局面的产生就会使谣言治理面临诸多新的挑战:太早的介入不具有相关性,且会造成资源的无谓浪费;在极端情况下,太早的正面信息引导会因为相关性的缺失而产生不可信的感觉,从而诱发新的谣言;太晚的介入则可能错失了有效治理的可能性,因为一旦越过起飞点,谣言往往会快速传播。这些讨论就意味着,谣言治理不仅需要考虑正面信息的属性(王芳等)[9],还要考虑其时机(周姝怡等)[56],但时机的选择却未必是自由的。恰当时机的谣言治理介入因此几乎有沦为理想的可能。另一方面,研究关于起飞点的讨论则可能为比较准确地找到谣言控制介入时机提供参考。更一般地,对疫情与谣言的动态演化实施实时监控与预警也是值得考虑的。

43 研究展望

未来研究方面。论文内生地讨论了新发突发传染病对于谣言产生与扩散的内生驱动,但这一框架仍有不少可以扩展之处。首先,研究框架方面,一般而言,既然谣言的作用是有害的,为了更好地服务疫情管控,就需要讨论谣言的控制,其中的一种治理手段就是引入正面信息或对谣言进行辟谣(比如,周姝怡等;Xu J等)[15,56],因此,未来研究可以同时考虑疫情驱动的谣言与辟谣信息的同时传播;但是,辟谣或正面信息的介入也是有前提的,于是,谣言控制信息的恰当介入边界就值得探讨。同时,关于辟谣信息或介入策略的研究可以考虑与关于起飞点的讨论相结合,这样的结合要求对于起飞点展开更为全面与深入的讨论,比如起飞點概念的适合性、起飞点与其他因素可能的交互作用、起飞点的识别与监控等。鉴于创新扩散领域起飞点文献的相对不充分性,这样的讨论并不容易,但值得探究。因为考虑起飞点的控制策略研究有望更现实地揭示不同策略的效率与效果,从而使研究能够更好地服务于谣言治理实践。

影响机制方面。考虑到谣言可以成为某种预警机制(周晓虹)[36],因此,谣言的影响或许未必就是全然有害的;无论如何,作为一类特殊的人类行为,谣言往往会对疫情造成物理而不仅仅是心理意义上的影响(Funk S等)[57];同时,就如模型设定部分所揭示的,相关个体的疾病状态也可能会影响谣言传播可能性,但影响却未必直接明白。考虑到这些问题的复杂性,加之研究的重点在于揭示传染病对于谣言产生与传播的内生影响,论文未深入讨论这些问题,但这些问题无疑值得得到进一步的探讨。

仿真实验与统计分析模型设定方面。同时考虑谣言与疾病传播的研究框架较单一类型的传播过程要复杂许多,因此,虽然论文开展了比较系统的仿真实验,但仍有更多的参数及参数的结构性设定有待考虑,比如,疫情严重性阈值的其他分布形式,更加贴近现实的网络结构,若干参数(比如不同疾病状态的严重性权重)的更加结合现实的确定。所有这些意味着仍有不少典型情景值得考虑,更多结论的有效前提有待探索。此外,控制变量与谣言传播策略指标之间的模型设定也可以更加斟酌,从而能够更全面地揭示变量之间的关系。对于这些可能的问题,本文的分析框架与模型构建或是可以直接予以应用的,比如当下对其他实验情景的选择性放弃就主要源于研究的篇幅限制,或是可以在做出适当扩展之后应用的。

参考文献

[1]张耿林,高志良.新发传染病及防控策略[J].中国病毒病杂志,2018,8(4):252-256.

[2]中国科学院学部.加强新发和突发传染病的基础研究 全面提升我国传染病的防控能力与防治水平[J].中国科学院院刊,2009,24(1):74-76.

[3]杜骏飞.流言的流变:SARS舆情的传播学分析[J].南京大学学报:哲学·人文科学·社会科学版,2003,(5):116-124.

[4]王晓琪,冯子健.突发公共卫生事件中的谣言监测[J].中国卫生监督杂志,2007,(2):97-98.

[5]Lee J D.An Epidemic of Rumors:How Stories Shape Our Perception of Disease[M].Boulder:Utah State University Press,2014.

[6]刘国恒,张萌,张克春,等.2015年中东呼吸综合征疫情媒体分析与应对措施探讨[J].中国健康教育,2016,32(11): 975-977.

[7]杜洪涛,滕琳,赵志云.突发性传染病舆情中的公共管理沟通效果研究——以中东呼吸综合征疫情微博社区舆情为例[J].情报杂志,2017,36(2):108-114.

[8]李明洁.突发公共卫生事件网络谣言的治理研究[D].上海:华东师范大学,2018.

[9]王芳,连芷萱.公共危机中谣言真实度计算及其与正面信息的交锋研究[J].图书与情报,2020,(1):34-50.

[10]张蕾.新冠肺炎疫情期间媒体辟谣平台的运作逻辑与社会价值[J].传媒,2020,(6):79-82.

[11]匡文波,武晓立.突发公共卫生事件中网络谣言传播模型及特征研究[J].新闻与写作,2020,(4):83-87.

[12]聂静虹,马梦婕.突发公共卫生事件中的谣言传播与治理[J].新闻与写作,2020,(4):23-30.

[13]宋之杰,乔芬,石蕊.基于Bass模型的突发事件谣言信息扩散研究[J].情报杂志,2016,35(1):100-104.

[14]Huo L A,Song N.Dynamical Interplay Between the Dissemination of Scientific Knowledge and Rumor Spreading in Emergency[J].Physica A Statistical Mechanics & Its Applications,2016,461:73-84.

[15]Xu J,Zhang M,Ni J.A Coupled Model for Government Communication and Rumor Spreading in Emergencies[J].Advances in Difference Equations,2016,(1):208.

[16]李志宏,庄云蓓.突发事件发生后谣言传播的ISrSnR模型[J].系统工程,2017,35(5):62-69.

[17]兰月新,夏一雪,刘冰月.面向突发事件的网络谣言传播主体建模与仿真研究[J].情报科学,2018,36(5):119-125.

[18]Tian Y,Ding X.Rumor Spreading Model with Considering Debunking Behavior in Emergencies[J].Applied Mathematics & Computation,2019,363:124599.

[19]Cui J A,Tao X,Zhu H.An SIS Infection Model Incorporating Media Coverage[J].Rocky Mountain Journal of Mathematics,2008,38(5):1323-1334.

[20]Xiao Y,Tang S,Wu J.Media Impact Switching Surface During an Infectious Disease Outbreak[J].Sci Rep,2015,(5):7838.

[21]邢偉,高晋芳,颜七笙,等.一类受媒体报道影响的SEIS传染病模型的定性分析[J].西北大学学报:自然科学版,2018,48(5):639-643.

[22]Kabir K M A,Tanimoto J.Analysis of Epidemic Outbreaks in Two-Layer Networks with Different Structures for Information Spreading and Disease Diffusion[J].Communications in Nonlinear Ence & Numerical Simulation,2019,72(6):565-574.

[23]Wang Y,Yuan G,Fan C,et al.Disease Spreading Model Considering the Activity of Individuals On Complex Networks[J].Physica A:Statistical Mechanics and its Applications,2019,530:121393.

[24]原光.突发事件中网络谣言传播的原因与动机分析——以社交媒体为例[J].传媒,2016,(21):80-83.

[25]Rogers E M.Diffusion of Innovations[M].New York:The Free Press,2003.

[26]谢丽,丁海欣.基于Bass模型的谣言传播与控制问题研究[J].计算机技术与发展,2018,28(11):103-106.

[27] Sterman J D.Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World[M].Irwin/McGraw-Hill,2000.

[28]Kiesling E,Günther M,Stummer C,et al.Agent-Based Simulation of Innovation Diffusion:A Review[J].Central European Journal of Operations Research,2012,20(2):183-230.

[29]Peres R,Muller E,Mahajan V.Innovation Diffusion and New Product Growth Models: A Critical Review and Research Directions[J].International Journal of Research in Marketing,2009,27(2).

[30]Goldenberg J,Libai B,Muller E.The Chilling Effects of Network Externalities[J].International Journal of Research in Marketing,2010,27(1):4-15.

[31]Nejad,Mohammad G.Optimal Pricing for the Growth of Innovations with Direct Network Externalities:An Agent-Based Approach[J].Journal of Product & Brand Management,2013.

[32]Funk S,Salathé M,Jansen V A A.Modelling the Influence of Human Behaviour On the Spread of Infectious Diseases:A Review[J].Journal of The Royal Society Interface,2010,7(50):1247-1256.

[33]Kermack W O,Mckendrick A G,Walker G T.A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics[J].Proceedings of the Royal Society of London.Series A,Containing Papers of a Mathematical and Physical Character,1927,115(772):700-721.

[34] de Marchi S,Page S E.Agent-Based Models[J].Annual Review of Political Science,2014,17(1):1-20.

[35]李振昊,高小玲,楊小娟,等.新型冠状病毒核酸检测分析[J].检验医学与临床,2020,17(10):1313-1315.

[36]周晓虹.风险社会中的谣言、流言与恐慌[J].南京医科大学学报:社会科学版,2011,11(6):413-417.

[37]Granell C,Gomez S,Arenas A.Dynamical Interplay Between Awareness and Epidemic Spreading in Multiplex Networks[J].Physical Review Letters,2013,111(12):128701.

[38]Lu Y,Liu J.The Impact of Information Dissemination Strategies to Epidemic Spreading On Complex Networks[J].Physica A Statal Mechanics & Its Applications,2019.

[39]Mao L,Yang Y.Coupling Infectious Diseases,Human Preventive Behavior,and Networks-a Conceptual Framework for Epidemic Modeling[J].Social Science & Medicine,2012,74(2):167-175.

[40]Libai B,Muller E,Peres R.Decomposing the Value of Word-of-Mouth Seeding Programs: Acceleration Versus Expansion[J].Journal of marketing research,2013,50(2):161-176.

[41]Negahban A,Smith J S.A Joint Analysis of Production and Seeding Strategies for New Products:An Agent-Based Simulation Approach[J].Annals of Operations Research,2018,268(1-2):41-62.

[42]Bertotti M L,Modanese G.On the Evaluation of the Takeoff Time and of the Peak Time for Innovation Diffusion on Assortative Networks[J].Mathematical & Computer Modelling of Dynamical Systems,2019,25.

[43]Delre S A,Jager W,Bijmolt T H A,et al.Targeting and Timing Promotional Activities: An Agent-Based Model for the Takeoff of New Products[J].Journal of Business Research,2007,60(8):826-835.

[44]Chandrasekaran D,Tellis G J.Global Takeoff of New Products:Culture,Wealth,or Vanishing Differences?[J].Marketing Science,2008,27(5):844-860.

[45]Golder P N,Tellis G J.Going,Going,Gone:Cascades,Diffusion,and Turning Points of the Product Life Cycle[J].Marketing Science,2004,23(2):207-218.

[46]Schelling T C.Micromotives and Macrobehavior[M].New York:Norton,1978.

[47]Garber T,Goldenberg J,Libai B,et al.From Density to Destiny:Using Spatial Dimension of Sales Data for Early Prediction of New Product Success[J].Marketing Science,2004,23(3):419-428.

[48]Thiriot,Samuel.Word-of-Mouth Dynamics with Information Seeking:Information is Not(Only)Epidemics[J].Physica A Statistical Mechanics & Its Applications,2018.

[49]Perisic A,Bauch C T.A Simulation Analysis to Characterize the Dynamics of Vaccinating Behaviour On Contact Networks[J].Bmc Infectious Diseases,2009,9(1):77.

[50]Rhodes C J,Anderson R M.Epidemic Thresholds and Vaccination in a Lattice Model of Disease Spread[J].Theoretical Population Biology,1997,52(2):101-118.

[51]陈长坤,童蕴贺.基于元胞自动机的传染病跨区域传播模型研究[J].武汉理工大学学报:信息与管理工程版,2018,40(4):359-363.

[52]Abar S,Theodoropoulos G K,Lemarinier P,et al.Agent Based Modelling and Simulation Tools:A Review of the State-of-Art Software[J].Computer Science Review,2017,24(5):13-33.

[53]Rand W,Rust R T.Agent-Based Modeling in Marketing:Guidelines for Rigor[J].International Journal of Research in Marketing,2011,28(3):181-193.

[54]Watts D J,Strogatz S H.Collective Dynamics of“Small-World”Networks[J].Nature,1998.

[55]Barabási A,Albert R.Emergence of Scaling in Random Networks[J].Science,1999,286(5439):509-512.

[56]周姝怡,朱恒民,魏靜.网络谣言和正面信息交互过程建模与仿真[J].图书与情报,2016,(6):129-134.

[57]Funk S,Gilad E,Jansen V A A.Endemic Disease,Awareness,and Local Behavioural Response[J].Journal of Theoretical Biology,2010,264(2):501-509.

(责任编辑:孙国雷)