“网络学习空间人人通”区域应用实效分析

2020-10-20马小强贾平

马小强 贾平

[摘 要] 2018—2019年,教育部连续两年组织开展“网络学习空间人人通”应用普及活动,进一步推动空间应用的持续深入。文章在2019年“网络学习空间人人通”应用普及活动评审的基础上,从建设与管理、服务与应用、组织与保障等方面,分析区域空间建设和应用情况,发现各地空间应用现状、取得的成果及尚待解决的问题,并就如何提高空间普及率,分类推进空间建设,应对人工智能、大数据和“互联网+”等技术浪潮带来的冲击提出了进一步的改进措施。

[关键词] 网络学习空间人人通; 资源共享; 空间建设; 学习支持

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 马小强(1980—),男,北京人。副编审,硕士,主要从事教师培训与教育信息资源建设研究。E-mail:ma_xiaoq@163.com。

一、引 言

2011年,教育部颁布《教育信息化十年发展规划(2011—2020年)》,明确提出了教育信息化工作的发展方向,其中,在基础教育领域的重点工作被高度概括为“三通两平台”的建设与推广,成为10年来我国教育信息化工作的核心和重点[1]。2016年,《教育信息化十三五规划》中把“创新网络学习空间人人通建设与应用模式,从服务课堂学习拓展为支撑网络化的泛在学习”作为八大任务之一[2],开始全力推动“网络学习空间人人通”的建设。自2018年开始,为进一步推进网络学习空间建设应用和普及推广,教育部启动了“网络学习空间应用普及活动”[3-5],拟在全国范围内推荐遴选出一批網络学习空间应用优秀区域和优秀学校进行展示推广。本文采用内容分析法,针对申报区域、地区的优秀材料和空间平台进行分析梳理,总结归纳全国范围内网络学习空间(以下简称“空间”)建设与应用所取得的成效及存在的问题,并针对存在的问题提出相应的解决思路,以期为进一步推动空间建设应用提供参考。

二、网络学习空间的内涵

为了明晰概念,聚焦问题,在进行空间建设与应用成效的具体分析之前,有必要对网络学习空间的内涵进行界定。网络学习空间的概念在2010年《教育信息化十年发展规划(2011—2020年)》颁布后开始被学术界所关注,许多专家从不同的角度对其内涵进行了界定。这些认识总体可以归纳为“环境说”“系统说”两类[6]。持“环境说”的观点比较有代表性的是:空间是“通过新兴信息技术的不断发展与交叉融合,聚合数字教育资源和智力资源,为学习者提供虚实融合的学习资源环境”[7];“运用信息技术构建的正式与非正式学习、教与教、教与学、学与学全面互动的学习环境”[8]。“系统说”则认为,空间是“针对不同角色主体提供个性化信息服务的系统”[9];“为不同教育用户提供个性化服务的应用系统”[10]。两种观点的分歧更多的是一种语义表达或侧重点上的不同,对于网络学习空间是基于互联网的、支持开放的、个性化的、交互的、非正式学习等特征都进行了概括。

2018年,教育部发布的《网络学习空间建设与应用指南》强调,网络学习空间是指由教育主管部门或学校认定的,融资源、服务、数据为一体,支持共享、交互、创新的实名制网络学习场所[11]。这一表述除了对以上两类概念做了梳理,还强调了空间的行政主体性,以及“由教育主管部门或学校认定”,是目前在实际建设和应用推进中较为权威和普遍认同的概念,也是对网络学习空间内涵较为准确的界定。

三、区域空间应用情况分析

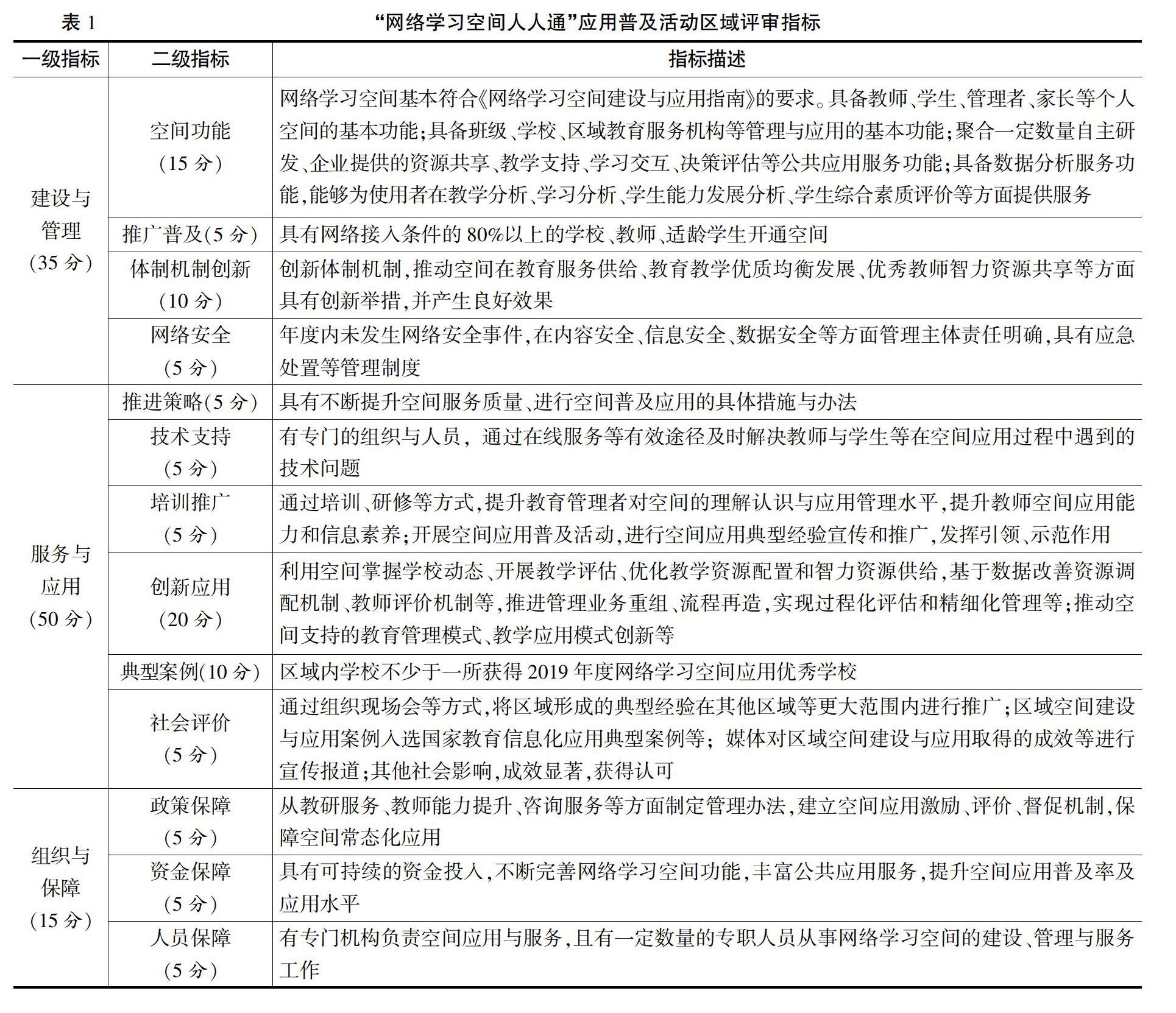

2019年,“网络学习空间人人通”应用普及活动共收到全国29个省(区、市)上报的材料,其中,申报优秀区域的78个,申报优秀学校的406所(包括7所高等院校、27所职业院校、371所中小学校、1所幼儿园)。此次活动针对区域评价设立了3个一级指标、13个二级指标(见表1),并已随同活动启动文件下发[5]。由于各区域上报的材料内容详略不一,且各地在推进空间建设的进度上存在一定差异,因此,本文对指标内容进行了归纳与简化,分为基本情况、建设管理、服务提供、支持保障、创新应用五个方面,对其进行分析,并以定性分析为主。

(一)空间基本情况分析

78个上报区域中,地市级区域共计12个,县区级区域共计66个。在县区级区域中,直辖市辖区共有10个,考虑到区域级别的一致性,这里将直辖市辖区单独列出来。

各区域的空间平台建设模式可分为以下三类:

1. 区域自建平台

由区域自行设计、管理和维护。该类空间平台的主要特征是用户登录后显示的是本区域相关信息。采用该模式的区域共有34个。

2. 在上一级空间平台上映射虚拟平台

根据技术实现模式的不同,映射的平台在物理架构上有所区别,有的完全依托上一级平台,本区域不做任何的硬件建设与维护工作;有的则在本区域内单独建设维护硬件环境。该类空间平台的主要特征是用户登录后显示的是上一级平台的信息,用户的个人空间也建立在上一级平台上。采用该模式的区域共有32个。

3. 依托企业平台建立本区域空间平台

这类区域在企业的空间平台上建立本区域的空间平台,由企业负责平台的软硬件维护。该类空间平台的基本特征是平台主页面及登录后的用户界面显示的是某企业平台的信息。采用该模式的区域共有10个。

另有2个区域未提供可供登录查看的平台。

(二)空间建设管理分析

根据《网络学习空间建设与应用指南》的要求,空间主要分为个人空间和机构空间两大类,其中,个人空间主要包括教师空间、学生空间、家长空间、管理者空间四大类;机构空间主要包括班级空间、学校空间和区域空间三大类[11]。对78个区域的空间平台进行分析可以发现:除了2个区域的材料有误无法实际查看、1个区域没有开通各类空间外,其他所有区域都开通了教师空间和学生空间。部分区域由于空间推进工作启动较晚或者系统在升级迁移中,师生空间开通率还未达到100%,但其空间平台已提供教师空间和学生空间功能。家长空间开设比例最低,仅有74.3%的区域开通了家长空间;管理者空间的开通比例达到89.74%,高于家长空间;83.33%的区域开通了班级或学校空间。总体来看,个人空间和机构空间的开通率都较高。

(三) 空间支持保障分析

各区域对空间的建设和应用都较为重视,从各方面提供了充分的保障,主要包括以下几个方面:

(1)成立专门机构负责空间建设与推进工作,如信息化办公室、专项工作推进小组、信息化专家委员会等。该类机构一般由区域教育主管部门领导担任主要负责人,以教育主管部门相关科室为职能部门,教师进修学校为业务开展部门,电教部门为技术保障部门,各部门协同推进,明确分工,细化责任。

(2)出台相关的政策加以支持,涉及整体规划、建设实施、考核评价、网络安全等多个方面,部分区域还将空间的建设与应用纳入到本地区政务信息化建设推进的整体框架之下统筹考虑。

(3)把空间应用普及工作开展情况列入督导考核范畴,计入教师工作量,建立匹配本区域空间推进的评估、考核、激励机制;将空间应用水平纳入学校的年度目标考核和教育现代化的评估指标体系,将信息技术应用能力、借助智慧教育平台组织学校开展活动情况列入中小学办学水平评估和校长考评的指标体系,引导和激励空间的应用普及。

(4)根据本地实际情况,成立以电教机构为主体,集合教师培训部门、各学校信息化支持部门、企业等的力量,成立基础支持团队,通过现场指导、电话指导、网络支持等方式提供技术支持服务,为学校和教师解决技术应用方面的后顾之忧。

(5)通过多种形式建立完善经费投入机制,确保平台建设、教学应用、教师培训等的资金能够及时到位。如浙江省义乌市财政每年投入5000多万元,用于网络学习空间普及方面的硬件设备建设和软件建设,不断完善空间功能,丰富公共应用服务,提升空间应用普及率及應用水平。

(6)配套培训工作到位。为了推动空间在实际教育教学中的有效应用,各区域都积极主动地开展了多种形式的研修活动,包括以赛代练、评先评优、在线教研、集中培训、校级交流等,并对取得优异成绩或表现突出的教师和学校予以奖励,对先进的经验和做法进行推广宣传,从而达到促进空间应用的深度和广度、提升广大教师信息技术应用能力水平的目的。

(四) 空间服务提供分析

空间提供的公共应用服务主要包括资源共享、教学支持、学习交互、决策评估等。各区域平台提供的公共服务情况具体分析如下:

1. 资源共享

所有区域的空间平台都提供了资源集成和共享功能。其中,所有平台都提供了本区域内教师自建资源(包括课件、微课、教案等)的集成共享功能,所有依托于上一级平台建立的空间都具备省(市)域内资源的共享功能,支持教师一键登录国家级平台和省级平台获取资源。自建平台和依托企业平台的情况则各不相同,大部分自建平台、企业平台都只限于本区域内、本企业平台内的资源建设和共享,未与上一级单位实现资源的互联互通。

2. 教学支持

92.31%的平台提供了教学支持的功能,但提供的功能种类不一。最简单的教学支持功能是教师基于资源进行备课及课后作业布置。较为完备的功能则集成了课堂教学应用的各种软件工具和与智慧课堂平台打通的教学支持系统,可以将教师在课前、课中、课后所用资源统一集成到平台上并分享给学生,支持教师课上的教学组织、资源分发和实施评价,支持课后作业布置与自动批改等。

3. 学习交互

作为基本功能之一,所有空间都提供了学习交互功能,但同样参差不齐,差异较大。值得注意的是,有约33.3%的空间将学习交互的功能移植到了移动端,更多的学生开始使用家长的手机与教师交互,家长也可以在手机上登录自己的空间获取学生在学校的各类信息。

4. 决策评估

87.12%的机构空间中提供了决策评估功能,但由于需求不同、建设主体不同以及对该功能的理解程度不同,在具体功能的实现上差别较大。最基本的功能是对教师和学校资源制作、共享、使用情况的统计,更进一步则是对教师使用空间开展教学和教研情况的统计以及对学生学习情况的综合评价,只有个别平台提供了基于用户的空间数据进行动态分析和挖掘的功能。

(五)空间创新应用分析

部分区域在空间应用方面创造性地提出许多新的举措,有效地发挥了空间在深化信息技术教学应用、提升教育教学质量方面的作用。

1. 将空间应用与智慧课堂有机结合,统筹建设和推动

部分区域在推行基于平板电脑的智慧课堂应用过程中,将空间有机地整合起来,教师可以灵活地在电脑端和平板端无缝使用自己空间中的各类资源,实时回顾学生课前学习情况和前测情况,开展“翻转课堂”“基于项目的学习”等多种学习模式教学,同时,同步采集存储师生交互和课堂活动中的各类数据,用以进行大数据分析,形成对学生的综合评价。

2. 创造性地发挥空间资源汇聚的作用

许多区域教育部门鼓励教师制作灵活多样的数字资源,尝试多样化的在线教学形式。例如:鼓励教师通过录播教室或者是专门的录课教室录制微课上传到空间,作为学生课前预习和课后复习的重要资源以及学习指导的重要参考;基于空间平台开展在线课程直播或班级、小组在线讨论等,进一步拓展学习的时间和空间,形成对学校课堂教学的良好补充;鼓励教师应用空间进行网络教研,共同备课和磨课,同时形成不同学校之间的结对帮扶机制,促成教学质量有差异的学校之间建立联系,利用空间形成优质区域带动落后区域、优质学校带动薄弱学校的良好局面,提升薄弱校教学质量,实现教育公平。

四、存在的问题及对策

(一)空间使用率有待提升

目前,空间的使用率问题仍是空间应用推进面临的最大挑战。从参评区域的空间实际情况来看,存在着明显的“头部”现象,即无论区域大小,都会存在一些访问率和更新率非常高的个人空间。但是这部分空间占比较小,其他大部分师生和家长的空间使用率都不高,二者之间的差异较大。而大部分机构空间的内容更新也相对缓慢,个别学校空间的最新记录还停留在2017年和2018年。同时,在空间内容上,高质量的内容整体偏少,个人展示性的内容偏多,对于学习主题聚焦不够明显。

空间内提供的许多应用也没有得到充分的使用。省级平台和国家级平台、企业平台,都集成了大量的应用供师生、家长、机构选择,但是从各空间平台应用的安装量可以看出,安装率较高的都是一些基本功能的应用,许多用户把空间当成了个人的微博或学校的宣传网站。

(二)对空间的建设模式和定位有待统一

在空间的建设模式上,不同地区还存在一定的混乱和分歧现象。如前文所述,上报的空间平台有40%左右是基于上级机构的空间平台建设的,这类平台的建设理念一致,所提供的资源和应用充足完善,更能彰显空间特性,为在较大范围内进行培训和推广提供了很好的基础。另有约40%左右的空间平台是各地结合自己的实际情况建立的,由于对空间认识的不同,以及负责承建空间的企业或机构在功能设计理念方面存在一定的分歧,导致最终的平台在功能上存在较大的差异,这一点在空间定位上表现得最为明显。

部分区域或企业将空间理解成个人/机构的主页,没有提供资源聚合、数据采集、数据分析和挖掘等方面的功能,对教学的支持也非常有限。最终形成的是一个封闭的系统,用户登录后仅能在本区域内实现简单的资源上传和分享,没有集成上一级机构或国家的资源,也没有集成商业化资源,无法满足教师的实际需求,也就很难得到有效的利用。

此外,有一小部分空间平台的定位仍然只是某一单一的空间功能的实现,这从空间平台的名称中就可以看出来,如“XX市资源平台”“XX市教师研究平台”。这些平台中很多是在该区域原有的资源平台或教研平台的基础上改建而来。尽管这类平台积累了大量的教师自建资源、自购资源或教研资料,但是在功能上远远没有达到空间建设的要求,设计理念落后,功能简单,系统封闭,无法面对“互联网+”时代对于空间平台的需求,导致平台形同虚设。

根据《教育部关于数字教育资源公共服务体系建设与应用的指导意见》的相关要求,“到2020年,基本建成覆盖全国、互联互通、用户统一、共治共享、协同服务的具有中国特色的数字教育资源公共服务体系,基本实现‘全国一体系、资源体系通、一人一空间、应用促教学”[11]。从现有的情况来看,部分区域平台实现了“一人一空间”,但是在体系建设和资源贯通方面仍未达到要求。

(三)应对人工智能和“互联网+”挑战的意识有待加强

近年来,无论是教育部的相关文件精神,还是各地政府的发展规划,以及各类研究团队关注的研究课题,都把人工智能、大数据、“互联网+”等内容作为下一步教育信息化发展的核心内容。《网络学习空间建设与应用指南》中也明确提出了在教育教学管理方面应用数据服务和人工智能技术的任务。分析各区域的网络学习空间,可以发现不同区域在应对这一挑战方面同样存在较大差异。一些布局较早、经济实力较强的地区在平台设计之初具有较强的前瞻性,在空间应用过程中有意识地布局人工智能和“互联网+”应用,把线上线下、课堂内外、移动端和PC端的应用等统一整合到网络空间之中,并与本地区的智慧城市建设和政务云、公务云等统整起来,充分考虑到网络的触角在智能移动终端(手机、平板电脑、专用终端)上的延伸,无缝连接课堂内外。同时,充分认识到大数据对于教育决策和教育精准化管理的重要意义,在平台内集成了能够实时采集、深度挖掘的数据管理机制,生成满足教师、管理者、家长的不同需求的分析报告,实现精准化教学和有效教育治理。

与此同时,仍然有一些区域在进行空间建设时没有考虑到以上问题,仍基于传统门户网站的建设理念而进行设计和推广。这样的一种思维模式,势必造成下一步对于空间应用技术和理念上的滞后性,从而对未来的应用造成阻滞,影响空间推进效果。

(四) 解决上述问题的基本思路

1. 挖掘推廣有效的空间应用模式

空间的应用之所以频率不高,最重要的原因就是缺乏有效的应用模式作为抓手,导致教师或者学校很难找到确实能发挥空间最大优势的应用着力点。常规资源汇聚、在线交流、在线教研等应用,并不能完全替代传统的、没有空间的情况下的类似活动,无法凸显空间的应用价值和不可替代性。因此,下一步应当充分挖掘、推广凸显空间价值或便利性的应用模式,切实帮助学校、师生和家长解决教育教学过程中的实际问题,提升教学效率效果,切实帮助学校和区域提高管理效能和治理水平。

2. 分类推进空间建设

考虑到现阶段各地对于空间认识和建设上的分歧还较大,因此,不宜采用统一的或单一的推进方式和评价方式,而应该针对不同区域的教师应用水平和当地的经济水平有所区分。

空间的应用同样要求具备一定的软硬件物质基础和信息技术应用能力基础,空间中提供的诸多应用也对应着不同的信息技术技能,尽管互联网的发展提供了可以充分均衡共享的网络空间,但是应用水平的差异也是不容忽视的。因此,要持续落实对于教师基本信息技术素养和技能的引导和培训,同时结合各地不同的条件设置更加细致的阶段性应用目标和评价指标。如针对经济发达地区或者师生信息技术水平较高的地区,可以探索空间与智慧课堂、创客教育等相结合的有效策略,形成空间与智慧课堂有机结合的应用模式。在经济欠发达地区或者教师水平相对较低的区域,应鼓励推广基于空间的多种技术应用模式,建立相对简洁、直观、有效的资源建设与共享方式,形成师生沟通交流机制,鼓励表达分享学习成果,切实解决教学环节核心问题。先建立师生对空间的兴趣和信任,再进一步加以实践和推广。

无论何种推进形式,必须要与当地整体的教育信息化建设工作有机结合起来,充分考虑到当地经济发展水平、信息化建设程度、校园网建设比例、信息化软硬件配备情况、教师信息技术能力水平、对在线学习的接受程度,而不是单纯地强调空间的应用发展。同时,建设过程中推动县区空间平台纳入省级数字教育资源公共服务体系,尽量避免重复建设,彻底杜绝“数字孤岛”。

五、结 语

“網络学习空间人人通”作为我国信息化的一项重点工作,多次被写入教育部教育信息化年度工作要点。在各方不断的努力下,空间应用取得明显成效,各级空间平台纷纷建成投入使用,师生、家长、学校、管理者在网络上都找到了自己的“家”,各类资源得到有效汇聚与共享,师生行为数据得到有效采集与挖掘,课堂教学流程得以重塑,教育治理能力得以提升。与此同时,随着技术的发展和教育内在需求的不断产生,如何寻求到一个更好的抓手,确保空间在教育教学中发挥更大的实效,成为摆在广大管理者、研究者和应用者面前的一个巨大挑战,这个过程依然任重而道远。

[参考文献]

[1] 中共教育部党组.发展具有中国特色世界水平的现代教育——党的十八大以来教育改革发展的成就和经验[EB/OL].(2017-08-15)[2020-03-08].http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2017-08/15/c_1121478512.htm.

[2] 教育部.教育部关于印发《教育信息化“十三五”规划》的通知(教技〔2016〕2号)[EB/OL].(2016-06-07)[2020-03-08].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201606/t20160622_269367.html.

[3] 教育部办公厅.教育部办公厅关于开展2018年度网络学习空间应用普及活动的通知(教技厅函〔2018〕105号)[EB/OL].(2018-10-16)[2020-03-09].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201810/t20181018_352052.html.

[4] 教育部办公厅.教育部办公厅关于公布2018年度网络学习空间应用普及活动优秀区域和优秀学校名单的通知(教技厅函〔2019〕38号)[EB/OL].(2019-03-29)[2020-03-09].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201904/t20190417_378459.html.

[5] 教育部办公厅.教育部办公厅关于开展2019年度网络学习空间应用普及活动的通知(教技厅函〔2019〕74号)[EB/OL].(2019-11-11)[2020-03-09].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201911/t20191107_407347.html.

[6] 黄彬,王丹.国内网络学习空间研究综述[J].开放学习研究,2018,23(4):27-33.

[7] 郭绍青,张进良,郭炯,贺相春,沈俊汝.网络学习空间变革学校教育的路径与政策保障——网络学习空间内涵与学校教育发展研究之七[J].电化教育研究,2017,38(8):55-62.

[8] 祝智庭,管珏琪.“网络学习空间人人通”建设框架[J].中国电化教育,2013(10):1-7.

[9] 张子石,金义富,吴涛.网络学习空间平台的规划与设计——以未来教育空间站为例[J].中国电化教育,2015(4):47-53.

[10] 钟绍春.教育云、智慧校园和网络学习空间的界定与关系研究[J].中国教育信息化,2014(6):3-8.

[11] 教育部.教育部关于发布《网络学习空间建设与应用指南》的通知(教技〔2018〕4号)[Z].(2018-04-16)[2020-03-09].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201805/t20180502_334758.html.

Analysis of Effectiveness of Regional Application of

"Network Learning Space for Everyone"

MA Xiaoqiang, JIA Ping

(1.National Center of Educational Technology, Beijing 100031;

2.School of Government, Beijing Normal University, Beijing 100875)

[Abstract] From 2018 to 2019, the Ministry of Education has organized the popularization of "Network earning Space for Everyone" for two consecutive years to further promote the continuous deepening of space applications. Based on the review of the application popularization of "Network Learning Space for Everyone" in 2019, this paper analyzes the construction and application of regional space from the aspects of construction and management, service and application, organization and guarantee, etc. It also finds that the status quo, achievements and problems to be solved in various places, and puts forward further steps on how to increase the penetration rate of space, promote space construction by classification, and cope with the impact of artificial intelligence, big data, "Internet +" and other technologies.

[Keywords] Network Learning Space for Everyone; Resources Sharing; Space Construction; Learning Support