大班幼儿多声部合唱教学干预效果的行动研究

2020-10-20杨素萍李芯怡

杨素萍 李芯怡

【摘要】幼儿多声部合唱的开展对于培养幼儿的音乐感知能力、提升音乐素养、培养凝聚力和集体主义精神具有重要的促进作用。本研究采取行动研究法,设计“节奏训练”“倾听能力训练”“多声部合唱意识训练”三大板块进行教学,探索多声部合唱活动在幼儿园大班的可行性。结果表明,在开展教学活动后,被试班级幼儿的音乐能力有所提高,幼儿能区分“齐唱”与“多声部合唱”两种合唱形式。据此,本研究提出,在教学主体上,要以幼儿为中心,了解幼儿的能力与喜好;在教学内容上,要基于本班幼儿特点,选择多声部合唱歌曲;在教学实践中,积极探寻多声部合唱教学活动的设计方法。

【关键词】教学策略;大班幼儿;多声部合唱

【中图分类号】G612 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2020)07/08-0075-05

【作者简介】杨素萍(1975-),女,山西太谷人,南宁师范大学教育科学学院教授,博士;李芯怡(1996-),女,南宁人,南宁师范大学教育科学学院硕士研究生。

一、引言

幼儿多声部合唱不仅使人产生美感和愉悦感,还能培养幼儿的音乐感知能力,有效调动他们的听觉器官,发展肢体的协调性和灵活性,提升幼儿的音乐素养,对于培养幼儿的凝聚力和集体主义精神有很大帮助。《3-6岁儿童学习与发展指南》指出,5~6岁的大班幼儿能积极地参与歌唱活动,用自然美好的声音和基本准确的节奏与音调唱歌。这一阶段的幼儿已有学习齐唱和合唱的能力,音域基本上可以达到C1~C2,个别儿童甚至更宽,开始对小组唱、对唱、轮唱、合唱等不同的演唱形式产生了兴趣[1]。本研究将幼儿多声部合唱界定为变声期以前的少年儿童所组成的合唱。同声合唱的人数为30~60不等,声部一般分为2~3个声部,也就是高声部和中声部,或者高声部—中声部—低声部,每一个声部还可根据作品与合唱团的能力,再细分更多声部[2]。

多声部合唱将以何种方式在幼儿园开展,国内外学者给出了不同的看法和建议。匈牙利著名的音乐教育家柯达伊(Zoltán Kodály)认为,卡农形式的合唱是在童声合唱中最容易做到的分声部合唱形式,而且非常锻炼幼儿对歌曲节奏的把握,儿童在歌唱自己声部的同时也可以聆听到其他声部的旋律线条,进而来使自己的声音融入合唱中,在这个过程中不仅锻炼了儿童的歌唱能力,提高了他们的审美意趣,也培养了儿童热爱集体、团结一致、齐心协力的精神[3]。德国著名的音乐教育家奥尔夫(Carl Orff)提出的奥尔夫音乐教学法,为进一步开展幼儿多声部合唱提供了理论和方法。奥尔夫吸收了舞蹈中的基本动作,有跺脚、拍腿、拍手、捻指四种基本形式,并且采用混声四部形式,将它们编成了大量的多声部节奏练习和曲式结构练习,成为音乐教学中的经典之作[4]。然而在我国幼儿园,很多教师认为合唱排练难度大、要求高,不愿意让幼儿接触多声部合唱,一首非常动听悦耳的合唱歌曲常常会被改编为“齐唱”歌曲,再加上幼儿不理解也不知道应该怎样自然地发声,往往会陷入“喊唱”状态,不利于培养幼儿对音乐的兴趣[5]。再加上优秀的童声合唱歌曲的匮乏,幼儿对演唱的歌曲也提不起兴趣[6]。

鉴于多声部合唱教学在国内很多幼儿园中还未开展,本研究采用柯达伊教学法中的卡农形式和达尔文手势进行合唱训练,并结合奥尔夫教学法进行教案编写和教学,以多声部合唱教学活动作为教育干预手段,探索多声部合唱在幼儿园大班的可行性。

二、研究设计

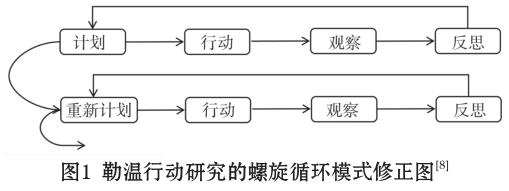

本研究采用行动研究法对被试班级进行教学干预,探索多声部合唱在大班的可行性,并对干预效果进行分析反思,在此基礎上总结适合在大班开展多声部合唱活动的教学方法。教育行动研究是教育领域适合于一线教育工作者开展的应用研究,是在实际自然情景中,由一线教育工作者与专家协同合作,针对实际教育现状和问题,提出解决问题的方案和计划[7],旨在解决实际发生的问题,是一种边探索边实践的研究方法。勒温(Lewin)提出行动研究包含计划、行动、观察和反思四个环节的理念(如图1所示)。

(一)研究对象

本研究选取A幼儿园27名大班幼儿作为研究对象,其中男孩14名,女孩13名,平均年龄为5.2岁,年龄离散程度较小,且在5~6岁这一区间内,符合被试年龄标准。通过以往的见习经历和访谈得知,该幼儿园大一班的幼儿均没有在课外接受过任何音乐训练。通过预教学发现,被试班级幼儿的音乐能力比较弱,且没有建立过关于合唱的意识,符合本研究对所选研究对象的标准。基于前期摸底评估、实验对象班级教师的建议以及见习时对幼儿的观察,发现实验对象班级幼儿对歌唱活动和多声部合唱活动有明显的兴趣,再对所测的有效数据进行分析,最终选取了这27名幼儿作为研究对象。

(二)评估工具

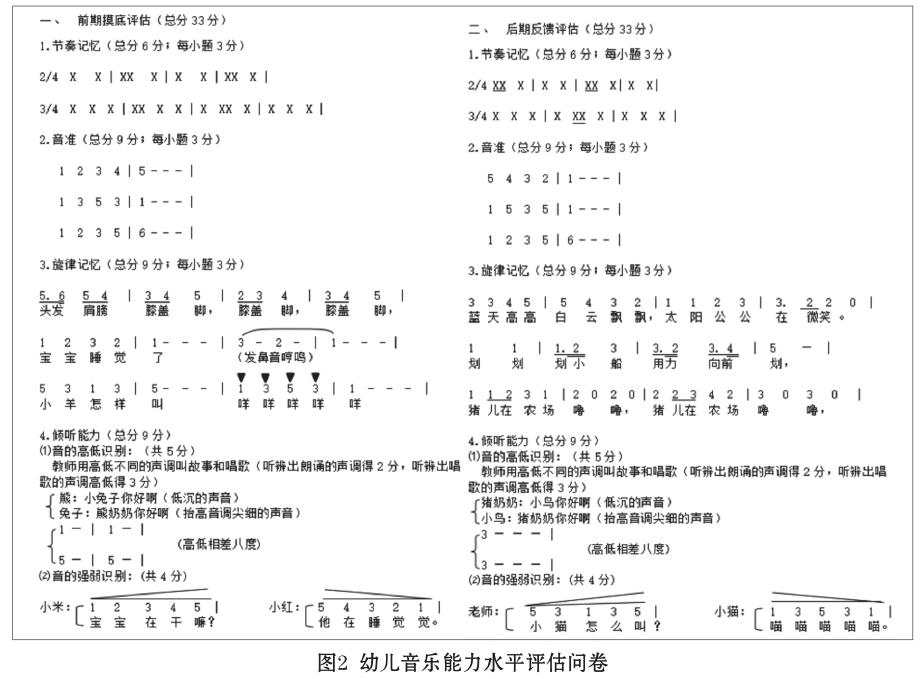

根据《3-6岁儿童学习与发展指南》中大班幼儿的音乐能力发展特点,参考庄甜甜[9]、杨丽君[10]等学者的量表,编写了《幼儿音乐能力水平评估问卷》,对幼儿的音乐能力进行教学干预前的摸底测试和分析。《幼儿音乐能力水平评估问卷》满分为33分,包括节奏记忆、音准、旋律记忆、倾听能力四个部分,每名幼儿的测试时间为5~10分钟,测量数据输入EXCEL、SPSS进行分析处理。

《幼儿音乐能力水平评估问卷》有两个版本(如图2所示,下页),分别为前期摸底评估版本和后期反馈评估版本。在两个版本里,节奏的节拍、音符的度数、旋律的节拍和长短均相同,为了避免印象干扰和重复效应,进行了一些变化微调。前期摸底评估用于教学干预之前,后期反馈评估用于教学干预之后。研究者在测试之前,会给幼儿介绍指导语,讲解测试内容,进行示范。每一个题目在研究者展示后,间隔1分钟,再让幼儿进行反馈。

(三)干预方案

依据前期的摸底评估,运用柯达伊教学法中的卡农形式和奥尔夫教学法中的“声势”教学法,并结合《童声合唱团指导手册》[11]与《幼儿园音乐教育与活动设计》[12]中提出的教学方法,基于勒温提出的行动研究四个环节的理念,设计预教学方案并实施预教学。结合幼儿的实际情况,研究者修改和完善教学方案之后,再对幼儿进行教学干预,即重新计划、行动、观察、反思,最后得出结论。

根据研究目的和前期摸底评估结果,本研究设计适合实验对象班级幼儿的音乐活动课例,共6个主题,每个主题2~3课时,每周3课时,共进行12课时的教学干预,每课时30分钟左右,音乐游戏复习活动每次为15分钟。音乐活动课例主题具体包括“汽车笛笛火车轰隆”“藏玩具”“动物们的歌唱”“小星星”“数鸭子”“哆来咪”,以上课例共分为“节奏训练”“倾听能力训练”“多声部合唱意识训练”三大板块进行教学。活动的音乐材料来源有研究者对《合唱与合唱指挥》《幼儿园音乐教育活动》等教材的改编,对已有经典音乐的截取,研究者在学校奥尔夫音乐教学课上所学游戏的改编以及研究者本人创作的儿童歌曲。

(四)具体活动过程

1. 节奏训练

“汽车笛笛火车轰隆”的第1课时和“动物们的歌唱”第1课时,都是节奏训练的内容。“汽车笛笛火车轰隆”主题的第1课时,其训练内容分为两个部分:游戏创编、感受节奏;通过律动用身体表现节拍、节奏。在游戏的过程中幼儿能跟着律动进行游戏,能掌握节奏的拍点,为后续活动的开展奠定基础,并在此基础上设计下一个主题活动。在“动物们的歌唱”活动中,幼儿扮演小青蛙演唱歌曲,并加入律动活动,让幼儿通过走、跑、跳的形式,卡准歌曲的节拍,感受歌曲的节奏,避免幼儿在演唱过程中出现“脱拍”的现象。

2. 倾听能力训练

“藏玩具”的1~3课时、“动物们的歌唱”第2课时、“哆来咪”第1课时,均为倾听能力训练的内容。不同的是,“藏玩具”的3个课时是层层递进的,逐渐增加难度:在幼儿已经掌握节奏的基础上,第1课时以奥尔夫音乐游戏的形式展开,帮助幼儿学会控制音量,知道如何区分强弱音;在第2、3课时中,幼儿需用“衬词”和“卡农”形式进行念白的训练,这也是强化声音强弱的训练。经过3个课时的训练,幼儿已经掌握如何用“悄悄话”说话和发声,也对衬词和卡农的演唱形式有所了解,为多声部合唱训练奠定基础。“动物们的歌唱”第2课时是让幼儿分辨音高,通过角色扮演和律动的形式,感受音高的不同,也着重训练幼儿的音准,为合唱活动做铺垫,同时在做律动的时候,也强调了对节奏的把控。“哆来咪”第1课时是让幼儿了解音阶,并唱准。

3. 多声部合唱意识训练

多声部合唱意识训练在节奏训练和倾听能力训练的基础上展开,“动物们的歌唱”第3课时、“小星星”第1课时、“数鸭子”的1~2课时、“哆来咪”的1~3课时等,都是多声部合唱意识训练的内容。“动物们的歌唱”的第3课时,是第2课时的延伸,让幼儿熟悉歌曲后,把两段分开的旋律合成一段唱,组成二声部合唱的形式,初步感受什么是多声部合唱。在活动中,需要两个教师分别带唱某个声部,让幼儿逐渐熟悉形式和旋律,最后通过游戏的形式,幼儿分声部唱出。“小星星”“数鸭子”和“哆来咪”是关于衬词的多声部合唱训练,采用游戏法和情境法,让幼儿熟悉歌曲,再通过角色扮演和替换的形式,让幼儿分声部熟悉每个声部,之后再进行多声部合唱游戏,帮助幼儿熟悉、掌握并喜爱多声部合唱。

4. 音乐游戏的开展

除了开展每周三次的音乐教学活动之外,在无课程安排时,研究者会通过音乐游戏的方式进行巩固,培养幼儿对歌唱和音乐的兴趣。实验中,主要采取了两种方法:一是打击乐与合唱相互结合。将打击乐加入到合唱活动中,让幼儿在玩中学;二是创设幼儿感兴趣的课间音乐游戏。音乐游戏的灵感来源于幼儿在课后交流中的反馈,教师收集幼儿反馈后设计游戏,并进行实施。例如,“数鸭子”“动物们的歌唱”等角色扮演游戏深受幼儿的喜爱,教师依据幼儿的需求和兴趣,安排周二和周五开展音乐游戏,进一步培养幼儿的多声部合唱意识,提升幼儿创编节奏和衬词的能力,激发其对合唱的喜爱。

三、调研数据分析

(一)前期摸底评估与后期反馈评估总分对比

在前期摸底评估中,满分33分的问卷中大多数幼儿的测评分数在10~16分。对前期摸底评估数据进行分析,发现实验对象班级幼儿的音乐能力处于中等偏下水平,3/4拍的节奏没有一位幼儿能准确记忆。因此,课程设置的前期以4/4拍的歌曲为主,通过音乐游戏的形式进行教学。将后期反馈评估数据与前期摸底评估总分进行对比发现,经过一个多月的教学干预,实验对象班级幼儿的音乐能力有明显提升,但由于教学干预时间较短,效果不是很明显。可见,多声部合唱活动在幼儿园大班开展是切实可行的,且通过教学干预,幼儿的音乐能力有所提高。

(二)节奏记忆、音准、旋律记忆、倾听能力四个维度均分对比

利用方差分析前期摸底和后期反馈评估(如表1所示),发现在节奏记忆、音准、旋律记忆、倾听能力四个维度全部呈现显著性差异(p<0.05),这意味着教学干预对四个维度均有初步成效。在教学干预的过程中,幼儿比较容易掌握旋律记忆和倾听能力,相较于其他维度,幼儿对于节奏的把握还存在一定的困难。

四、研究结论及教学建议

(一)研究结论

1. 5~6岁幼儿多声部合唱活动在幼儿园大班切实可行

通过数据分析发现,进行教学干预后,幼儿对节奏记忆、音准、旋律记忆、倾听能力等四个维度的掌握有初步成效,且四个维度均呈现显著性差异。可见,多声部合唱活动在幼儿园大班是切实可行的,且通过教学干预,幼儿的音乐能力能够有所提高。在实践中,采用“悄悄話”的方式,能让幼儿学会正确的发声方式,而不是“喊唱”。经过一个多月的教学实践,从音乐游戏到歌唱活动再到多声部合唱活动,幼儿不仅对多声部合唱有了初步的认识,也能在节奏、音高、音准、旋律、倾听能力与和声等音乐能力上获得提升,社会性和科学认知也得到了发展。

2. 幼儿能区分“齐唱”与“多声部合唱”两种合唱形式,并掌握“衬词”形式的演唱

通过多声部合唱教学和角色游戏的扮演,可以看出幼儿在音准和倾听能力上的进步,也能区分齐唱与多声部合唱的不同之处。在关于衬词多声部合唱训练中,研究者根据《小星星》《数鸭子》《哆来咪》三首歌曲,设置了关于衬词的多声部合唱训练的三大主题,并采用游戏法和情境法,让幼儿熟悉歌曲,再通过角色扮演和替换的形式,让幼儿分声部熟悉每个声部,之后再进行多声部合唱游戏,帮助幼儿熟悉、掌握并喜爱多声部合唱活动。

(二)教学建议

1. 在教学主体上,以幼儿为中心,了解幼儿的能力与喜好

在教学活动开展前期,教师通过前期摸底评估,了解幼儿的音乐基础和能力,制定适合于幼儿的教学计划。在开展过程中,教师可以通过旁听,注意观察幼儿喜爱的合唱游戏形式,并适时加入到后续的活动中,在游戏形式上进行创新和修改,让幼儿在愉快的游戏中潜移默化地学会二声部与一声部的配合,培养幼儿的合唱意识和能力。此外,教师还可以选取接受能力和理解能力较强的幼儿,担任每个声部的小队长,让小队长带领自己的声部完成合唱。这样既能让幼儿在合作中体会到合唱的乐趣,也降低了多声部合唱中幼儿各声部之间的阻力。

总之,教师应根据幼儿活动中的反馈和兴趣,对教学方案进行适时调整。每开展完一次活动,教师要对所开展的活动进行分析和总结,制定适合幼儿能力水平的活动。

2. 在教学内容上,基于本班幼儿特点选择多声部合唱歌曲

在设计活动前,教师应选择适合该年龄阶段幼儿的音域特点的合唱歌曲,对于没接受过合唱训练的幼儿,可以先从简单的儿童歌曲入手,如研究者所选班级的幼儿,其音乐能力和音乐基础比较薄弱,故选取了歌曲《小青蛙》来进行音高位置的训练。根据幼儿的具体能力情况有弹性地做出选择,可以选择有明确教学意义、富有儿童情趣、深受儿童喜爱的卡通形象以及旋律优美、便于记忆、便于设计和声的歌曲。

另外,在实践中适合幼儿多声部合唱的曲目是非常稀缺的,因此教师可以根据自身的专业水平和本班幼儿的实际情况,联系幼儿实际生活,创编或改编经典歌曲来开展教学活动。

3. 在教学实践中,积极探寻多声部合唱教学活动的设计方法

在开展活动时,活动设置要从易到难,层层递进。如果遇到突发情况,比如幼儿认为游戏难度较大,达成不了教师原定目标,就会出现“不耐烦”“不感兴趣”“不与老师互动”的情况,这时就需要教师具备临场发挥的能力,随机调整计划,学会“控场”。“控场”也是开展活动最重要的环节之一。在幼儿园开展活动时,幼儿会给予教师一些灵感和游戏创新的“点子”,教师可以根据幼儿的情况,把这些好的“点子”加入到活动中或教案的编写中,这对后期活动的顺利开展能起到一定的铺垫作用。

由于多声部合唱需要两个声部的配合,教师在开展多声部合唱活动时,可以采取角色扮演的游戏模式进行,在角色扮演的同时,让幼儿对不同的声部进行区分,以游戏的形式让幼儿熟悉并演唱,不仅可以潜移默化地培养幼儿的音高、音值、音强、音色的音乐四要素的能力,有利于乐句感的建立,还可以让幼儿在游戏中感受学习二声部合唱,并能通过表演的形式唱出来。除此之外,教师还可以让幼儿在分声部合唱训练中带上小道具,进行分声部角色游戏扮演,在游戏扮演过程中让幼儿逐渐对多声部合唱产生兴趣。

【参考文献】

[1] 黄瑾.学前儿童音乐教育[M].上海:华东师范大学出版社,2006.

[2] 刘郎,马成.合唱与合唱指挥[M].北京:首都师范大学出版社,2010.

[3] 杨立梅.柯达伊音乐教育思想与匈牙利音乐教育[M].上海:上海教育出版社,2000.

[4] 程美华.走进稚声合唱[J].大舞台,2012(2):68-69.

[5] 齐扩.童声合唱教育中柯达伊教学法的本土化应用研究[D]济宁:曲阜师范大学,2015.

[6] 韩德森,孙莹.童声合唱训练实用教材[M].南京:南京师范大学出版社,2015.

[7] 汪利兵.教育行动研究:意义、制度与方法[M].杭州:浙江大学出版社,2003.

[8] 卢家楣.教育科学研究方法[M].上海:上海教育出版社,2012.

[9] 庄甜甜.4-5岁幼儿音乐记忆能力培养的教学实践研究[D].上海:华东师范大学,2011.

[10] 杨丽君.大班幼儿节奏感培養的实验研究——基于“原本性”音乐视角[D].辽宁:鞍山师范学院,2015.

[11] [澳]齐拉.童声合唱团指导手册[M].于嵩楠,译.北京:中央音乐学院出版社,2013.

[12] 徐卓娅.幼儿园音乐教育与活动设计[M].北京:高等教育出版社,2009.