“宏微符三结合”视角下的高中化学课堂教学

2020-10-20仲淑娴

仲淑娴

摘要:设计实验使学生通过宏观现象,展开微观分析、再进行符号表征,完成离子反应概念构建和本质研究,培养学生从宏观和微观相结合的视角分析与解决问题的能力,逐步形成化学学科的思想和方法。

关键词:宏观观察;微观分析;符号表征

文章编号:1008-0546(2020)08-0034-03

中图分类号:C632.41

文献标识码:B

doi: 10.3969/j.issn. 1008-0546.2020.08.010

化学是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质、转化及其应用的一门基础学科,化学学科的学习需要注重宏观与微观的联系,能从宏观和微观相结合的视角分析和解决实际问题,并运用恰当的化学符号进行表征。“离子反应”这一内容的教学完美演绎了化学学习中宏观观察一微观分析一符号表征的过程,也充分体现了“宏观辨识与微观探析”化学核心素养的要求。

一、设计思路

“离子反应”是高中化学的核心概念之一,旨在培养学生透过水溶液中微粒间的变化及产生的现象认识水溶液中化学反应的本质,并构建分析此类反应的思维方法,进一步强化从宏观现象到微观分析的认识过程。教学设计的关键就在如何设计实验,通过具体的反应现象指导学生进行微观分析,完成知识的自主构建,教学流程如图1所示[1]。

二、教学过程

环节一:回顾旧知,引导分类

【投影】HCl、CH3COOH、NaOH、NH3-H20、NaCl五种物质,引导学生自觉分类:酸、碱、盐一强酸、弱酸、强碱、弱碱一电解质。

设计意图:通过学生已有的物质分类知识,引导学生分类,既为后面的继续分类作铺垫,也让学生养成遇到物质自觉分类的习惯。

环节二:实验验证,继续分类

【观察与思考1】实验1(图2):在5只相同的小烧杯中分别加入50mL物质的量浓度均为0.1mol.L-1的盐酸、醋酸溶液、氢氧化钠溶液、氨水、氯化钠溶液,分别插入石墨电极,接通电源,观察实验现象并分析原因。

【现象分析】导电能力不同一离子浓度不同一电离程度不同。

【结论】根据电离程度不同将电解质分为强电解质和弱电解质,用不同电离方程式表征强弱电解质不同的电离过程,并获知强电解质在溶液中以离子形式存在,弱电解质在溶液中以分子和离子形式存在。

设计意图:通过实验现象让学生直观感受到相同条件下不同电解质导电性的不同,引出电解质的强弱分类。通过观察到的宏观现象,引导学生进行微观分析,再利用电离方程式符号表征,完成一个完整的化学学习思维过程,让“宏观观察与微观辨析”核心素养在课堂中得到落实。

环节三:观察思考,认知概念

【观察与思考2】实验2(图3):在小烧杯中加入75mL蒸馏水,插入石墨电极,接通电源,再滴入少量氢氧化钠溶液和一滴酚酞溶液,然后逐滴加入稀硫酸,观察实验现象并分析原因。

【现象分析】纯水导电性很弱,是弱电解质;溶液红色褪去,说明OH-减少;溶液导电能力基本不变,说明溶液中离子总浓度基本不变。

【结论】OH-被H+中和,生成了弱电解质H2O,Na+、SO2-继续担负着导电的重任。

【观察与思考3】实验3(图4):在小烧杯中加入75mL蒸馏水,插入石墨电极,接通电源,再滴人少量氢氧化钡溶液和一滴酚酞溶液,然后逐滴加入稀硫酸,观察实验现象并分析原因。

【现象分析】溶液红色逐渐褪去,说明OH-减少;生成白色沉淀,是BaSO4;灯泡一盏盏熄灭,说明溶液中自由移动的离子逐渐减少。

【结论】OH-被H+中和,生成了弱电解质H2O;Ba2+和SO2-结合生成难溶物BaSO4。原溶液中Ba2+、OH-都在减少,而且没有其他離子补充,溶液导电性减弱。

【思考】最终还有一盏没有完全熄灭,为什么?

【补充实验】饱和硫酸钡溶液导电性实验(图5)。

【结论】像BaSO4这样的难溶盐,虽然只有极少量溶于水,但溶于水的部分也是完全电离的,属于强电解质。

设计意图:通过宏观实验现象让学生“看见”溶液中微观离子发生的变化,得知酸、碱、盐在水溶液中发生的复分解反应实质上是某些离子结合生成难电离物质、难溶物质,而使这些离子浓度减小的过程。仍然围绕宏微结合分析问题、解决问题的思路进行教学设计、实验设计,始终落实“宏观观察与微观辨析”核心素养的化学课堂教学。

【观察与思考4】在试管中加入1-2mL酸性高锰酸钾稀溶液,再加入适量碘化钾溶液,最后滴人几滴淀粉溶液,观察实验现象并分析原因。

【现象分析】溶液紫红色逐渐褪去,说明Mn04发生了变化;加淀粉后变蓝,说明有碘单质生成,I-也发生了变化。

【结论】Mn04和I-之间发生了氧化还原反应。电解质在水溶液中还可以发生氧化还原反应。

设计意图:进一步用宏微结合的方法拓展离子反应的范围,延伸学生对离子反应的更深入认知。

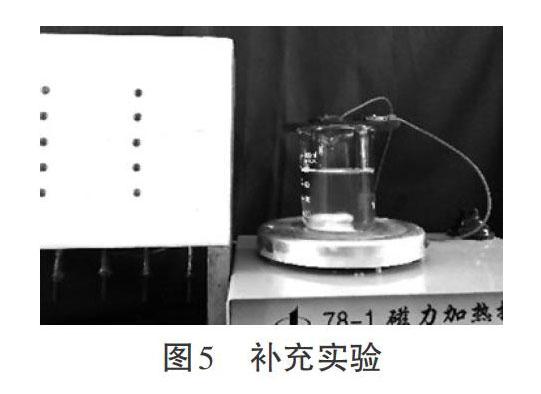

环节四:符号表征,强化书写

设计意图:“写、拆、删、查”是传统的离子方程式书写方法。采用“写、拆、删、查”四步书写法的优势是只需学生简单记忆,再模仿操作,入门较易,但不能帮助学生在微观层面认知离子反应的本质,只是将化学知识工具化、模式化,不利于学生形成具备化学核心素养的思维方法。从分析宏观物质在水溶液中存在的微粒形式出发,根据反应原理确定哪些微粒之间能发生反应,直接关注相互作用的微粒,从而直指离子反应的本质,最后将实际参与反应或反应生成的物质用恰当的微粒符号表达出来,就得到了我们所要的离子方程式。这样的教学设计基于微粒作用观,有利于促进学生认知从宏观向微观延伸,使学生更容易掌握溶液中物质相互作用的微观实质。

【递进训练】①足量的盐酸与碳酸钠溶液反应;②足量的醋酸溶液与碳酸钠溶液反应;③足量的盐酸与大理石反应。

【思考】OH-+H+-H20是不是只能表示NaOH与H2SO4的反应呢?

设计意图:该问题的设置反其道而行之,直接由微观离子作用倒推宏观物质反应,更有利于学生理解离子反应的本质[2]。

三、教学反思

1.建立宏观观察、微观分析、符号表征的学科观念。化学是一门建立在实验基础之上,在原子、分子层面上研究物质的学科,其最主要的学科特点就是对宏观现象进行微观辨析,并用独特的化学符号进行表征。因此,在课堂教学中要引导学生从微观视角辨析一些自然现象和实验现象,科学认识物质及其变化过程。同时,将化学知识符号化,利用恰当符号表征宏观与微观的联系[3]。

2.巧妙设计实验帮助学生透过宏观现象认识微观本质。化学概念教学一般比较抽象,如何建立实验事实与概念本质间的联系,借助实验事实帮助学生理解抽象概念就是教学设计中的重要环节。在抽象概念教学中,选用的化学实验需现象明显,能使学生获得直观感性认识,实验事实与概念间联系紧密,便于引导学生进行微观分析,发展学生的微观认识,更好地理解抽象概念。

3.传统实验与数字化实验各有优势、合理选择。一般认为数字化实验更能体现微观离子的变化,在涉及溶液中反应变化时,倾向选择数字化实验辅助教学。其实传统实验在宏观现象的呈现上更有优势,溶液颜色变化、沉淀生成等现象能让学生更加直观感受,并印象深刻。合理地使用实验,丰富我们的教学手段,让抽象概念直观化,让微观行为“可视化”。

参考文献

[1]王强,陆燕海.宏观观察,微观想象,符号表征[J].化学教与学,2014(6):55-57

[2]周正祥,杨玉琴.指向“证据推理与模型认知”的教学设计[J]化学教育,2018(23):25-30

[3]顾建辛,关于化学核心素养培育的微观思考[J]化学教学,2019(1):3-7,37