例谈高中生物学实验教学中有效生成的教学策略

2020-10-20陈维

陈维

摘要 依托实验教学实例从“实验材料的选择和处理、实验方案的优化和完善、实验操作的点拔和创新、实验意外的分析和引导以及实验结论的拓展和延伸”5个方面探讨了高中生物实验教学中有效生成的实施策略。

关键词 实验教学高中生物学教学策略

中图分类号 G633. 91

文献标志码B

生物学是一门以实验为基础的自然科学。实验既是高中生物学教学的重要内容,也是一种重要的组织形式。这一过程不仅要求学生能够掌握基本的实验基础知识和基本技能,更要培养学生从提出问题、设计实验到形成结论等多方面的探究能力。令人遗憾的是,在生物学实验教学中有些教师总是担心学生在规定的时间不能完成实验,依然全力辅助,甚至“包办代替”,替学生处理材料,直接给出实验步骤,甚至连结果都在实验前给学生细细讲述了。学生只能按照规定的实验方案,机械地去执行。他们的思维被固化,探究的兴趣没有机会被激发,创新能力根本无从培养。这些在实验教学中出现的种种误区并不利于师生潜能的释放和生命成长。要想改变,教师必须站在生命的高度,从动态生成的角度,重新审视实验教学。在弹性预设的基础上,强调实验的过程性,突出学生的能动性,使他们在实验探究的每一环节都有机会去尝试、反思和再实践,重新建构对知识的理解、对技能的掌握、对过程的关注。

1 在实验材料的选择和处理中有效生成

生物学的科学性、实用性和趣味性离不开实验探究。要想验证或者发现某个规律,形成某种结论,也需要进行实验探究。选择和使用适宜的实验对象,获取和处理最佳的实验材料是开展生物学实验探究的基础,也是实验获得成功的保障和前提。这一过程将有效地调动学生的探究兴趣,发散思维和创新能力也将不断的激活和生成。

案例1:检测生物组织中是否存在还原糖。

通常的实验方案为:以苹果和梨果实的组织样液为实验材料,检测试剂选用斐林试剂,以水浴加热后是否出现砖红色沉淀为观测指标。在教学实践中,由于榨汁机和实验材料数量有限等因素,有些班级的学生会提出这样的疑问:非要用苹果和梨吗?其他材料可以替代吗?非要研磨成汁吗?其他状态就不能检测吗?……针对这些疑问,教师可以顺势引导学生思考:“是否有其他材料和处理方法替换的可能?”经过讨论,学生形成了3种方案:①选用成熟的葡萄,不进行研磨,去皮后直接放在小烧杯等容器中挤压出果汁,过滤后直接加入斐林试剂并水浴加热,观察溶液中的颜色變化。②用徒手切片法将苹果(或梨)切成薄片放置于载玻片上,直接滴加2或3滴斐林试剂,将载玻片放在酒精灯上均匀加热。③提取胡萝卜块根、桔子(果实)的组织样液作为实验材料,用教材中的方法进行实验。经过师生的共同实践、分析和讨论,学生认为选用葡萄汁作为实验材料,不用研磨,取材符合季节特点,处理方式简单,效果较好。在显微镜下观察果实临时切片,无须制备提取液,可以发现多边形的梨肉细胞里有许多砖红色颗粒,但要注意切片和加热过程中操作的安全性。方案③最具争议,有学生认为不能以胡萝卜块根、桔子的组织样液作为材料,因为其中原有的类似颜色会遮蔽实验产生的砖红色沉淀,使得颜色变化不易观察。从这一点上看,胡萝卜块根等不宜作为该实验的材料。

在以上实验材料选择和处理过程中,教师尊重了学生在反思和讨论过程中生成的材料选择和处理的新方案,相信学生,以学定教、顺学而导,给学生的思考和操作留下较大的时间和空间,让他们在生成中发现和体味,满足了实验需求,发展了创新能力。

2 在实验方案的优化和完善中有效生成

实验方案的设计是最重要的探究过程技能,也是实验教学中的核心内容,这一过程是激发学生创造性思维最有效的环节。学生设计的方案各有千秋,少有完美之作。他们的方案能不能达到实验目的?自变量设置的是否合理?因变量如何测量?实验步骤能否颠倒?实验结果是否与预期的实验现象相吻合?……这些问题都是引发学生思考和生成的最佳切入点。对实验方案的评价、讨论、反思和完善的过程,也正是生成实验设计能力的最佳时机。

案例2:探究温度对酶活性的影响。

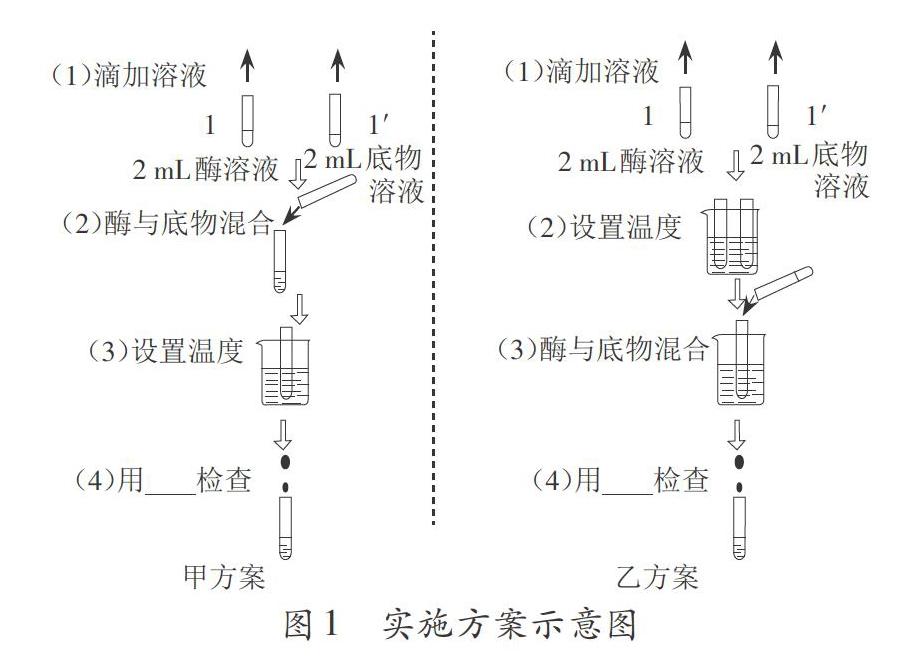

学生设计的方案会有很多,不可能每种方案都值得拿出时间来集体讨论,更不是任何一种方案都能引发学生生成的。所以在实验方案设计完成之后,教师要对各小组的方案进行归纳、分析和总结,形成如图1所示的2种典型方案(思路)。

接着,教师引导学生对2种方案进行讨论和评价,并根据所选择的设计思路对自己原先的设计进行修改和完善。例如:某小组依照乙方案中的设计思路,将原有的方案修改为:“①取3支相同的试管,编号A、B、C,然后分别注入2 mL的可溶性淀粉溶液;②另取3支相同试管,编号a、b、c,分别注入2mL的新鲜淀粉酶溶液;③将注有淀粉酶和淀粉溶液的试管分成3组(Aa、Bb、Cc),分别放入冰块、温水(约40℃)和沸水中5 min;④分别将淀粉酶溶液注入相同温度条件下的淀粉溶液中(a→A、b→B、c→C),振荡摇匀后,保温度5 min;⑤向3支试管中各加入2 mL斐林试剂,振荡摇匀后放入50-65℃水浴加热2 min,观察3支试管中的颜色变化”。正当该组学生对自己的方案“满意自喜”时,其他组的学生却提出了不同观点:“不能用斐林试剂来检测实验结果,因为这样需要水浴加热,会使低温试管中也出现砖红色沉淀,从而影响实验结果的判断。”此话立即引发了学生的深入思考。小组经过讨论,最终决定将步骤⑤中的检测试剂改用碘液,即“在3支试管中各滴加1或2滴碘液,摇匀后观察比较其中的颜色变化”。

上述教学过程学生经历了“自主设计——评价方案——修改设计——完善方案”4个阶段。在教师的引导下,生生合作、互动、交流,碰撞出了智慧的火花,有效生成了科学的实验步骤,不仅优化了实验方案,更促进了学生对于实验设计科学性和严谨性的理解和认识。

3 在实验操作的点拨和创新中有效生成

实验操作是实验教学中的实践性环节,不仅关系到实验现象是否出现,与预期是否吻合,还会直接影响到实验结论的得出。在学生进行独立实验操作之前,教师一定要让他们先熟悉实验的操作要点、动作规范。如果学生操作不熟练或者遇到困惑,教师不能包办代替,应给予适度的点拨,促进学生生成正确的操作方法;如果学生在方法上有“创新”,并且效果较好,则应给予及时的评价和激励,引导他们生成独特的操作技能。

案例3:滤液细线的划法。

在开展叶绿体中色素的分离实验时,学生难以正确掌握使用毛细吸管划滤液细线的方法:用力太重会使毛细吸管断裂;用力太轻则留在滤纸上的色素量又太少,划出的滤液细线很难做到“细、直、齐”。此时,教师可以鼓励学生突破教材方法的限制,进行大胆的改进或创新。学生积极思维,大胆尝试,设计了多种划线操作方法。例如,模仿木工弹线的方法,用细棉线沾取滤液反复“弹”在滤纸条的相应位置;也有利用盖玻片创造的“印泥法”,即用盖玻片的一边蘸取少许滤液后,沿滤纸条上的细线轻按一下;有的学生逆向思考,先将滤纸条的剪角端在1 cm处对折,然后用蘸有滤液的棉签在对折处划线等。

实验操作中遇到的问题在教师的引导下变成了促进生成的“问题情境”,激发了学生的主体意识和创新意识,通过知识迁移和反复实践,最终生成了一系列学生“原创”的操作技巧。

4 在实验意外的分析和引导中有效生成

实验现象和结果会受多方面因素的影响,有些是实验器具、材料等客观原因,而有些则受实验者的操作技能、原有经验等主观原因的影响。尽管在实验教学之前,教师都作了充分的预设和准备,但学生在实验过程中也会产生各种超出预期的现象。面对这些意外的实验现象,教师不能简单地认为实验失败了或者要求学生立刻重做,而应该共同分析这种意外现象的成因和避免的方法,引导学生生成批判质疑的意识和发现问题、解决问题的能力。

案例4:高温下碘与淀粉反应未呈现蓝色。

在先后排除了用H2O2作为反应底物或者用斐林试剂检测反应产物来“探究温度对酶活性的影响”的实验方案之后,学生一致认为改用质量分数为3%的可溶性淀粉溶液做底物,用碘液检测反应产物的方案可行(案例2)。于是,各小组按照完善后的方案进行实验。可过了一段时间后,学生却失望地发现,温水组和沸水组的实验结果并没有差异,加入碘液之后都没有蓝色出现。“这是为什么呢?难道淀粉酶在沸水浴条件下没有失活?难道也不能用碘液来检测?这个实验方案也要推翻?……”这个实验中发生的意外情况引发了学生的惊奇和质疑,这也是教师在预设中未曾想到的。此时,教师稳住阵角,并未慌张,也未武断地让学生重新做一次,而是让学生持续观察实验现象,并且引导学生结合化学知识去分析和探究:究竟是加热使淀粉发生了改变,还是使单质碘发生了改变?或者二者都发生了改变?学生经过分析讨论,提出了验证思路:将没有出现蓝色的沸水组溶液分成2组,其中一组加入单质碘以验证是否是单质碘发生了改变;另一组加入淀粉以验证是否是淀粉发生了改变;如果两组分别加入后都无蓝色再出现则可能是单质碘和淀粉都发生了改变。经过反复实验和分析,学生们发现了问题所在,可能是“高温使淀粉结构发生了改变,导致其不能与碘结合呈现蓝色”。快下课时,学生陆续发现沸水组的蓝色又逐渐出现了。这一“逆转”的现象再次引发了学生的热议,教师顺势引导学生推测这一现象产生的原因,并将原实验方案完善为“在3支试管中各滴入1或2滴碘液振荡摇匀,待沸水组温度降低至室温后再次观察试管中的颜色变化”。

布卢姆说过:“人们无法预料教学所产生成果的全部范围。没有预料不到的成果,教学也就不成为一种艺术。”上述教学过程中,教师在实验的意外现象面前没有慌张,更没有武断,而是在充分尊重学生的前提下,顺势而为,恰当地调整原来的教学预设,引领学生积极思维,有效生成,在共同探究中深度学习,演绎课堂教学的艺术。

5 在实验结论的拓展和延伸中有效生成

实验结论是在实验方案完成的基礎上对实验结果进行分析、归纳、总结所形成的。若以此为基础,再加以适当的拓展和延伸,则不仅可以扩大学生的知识宽度,还有利于挖掘知识的深度,生成较高水平的探究能力。拓展的内容可以是验证性实验向探究性实验的转化,也可以是探究性实验结论的再发散。

案例5:观察植物细胞的质壁分离和复原。

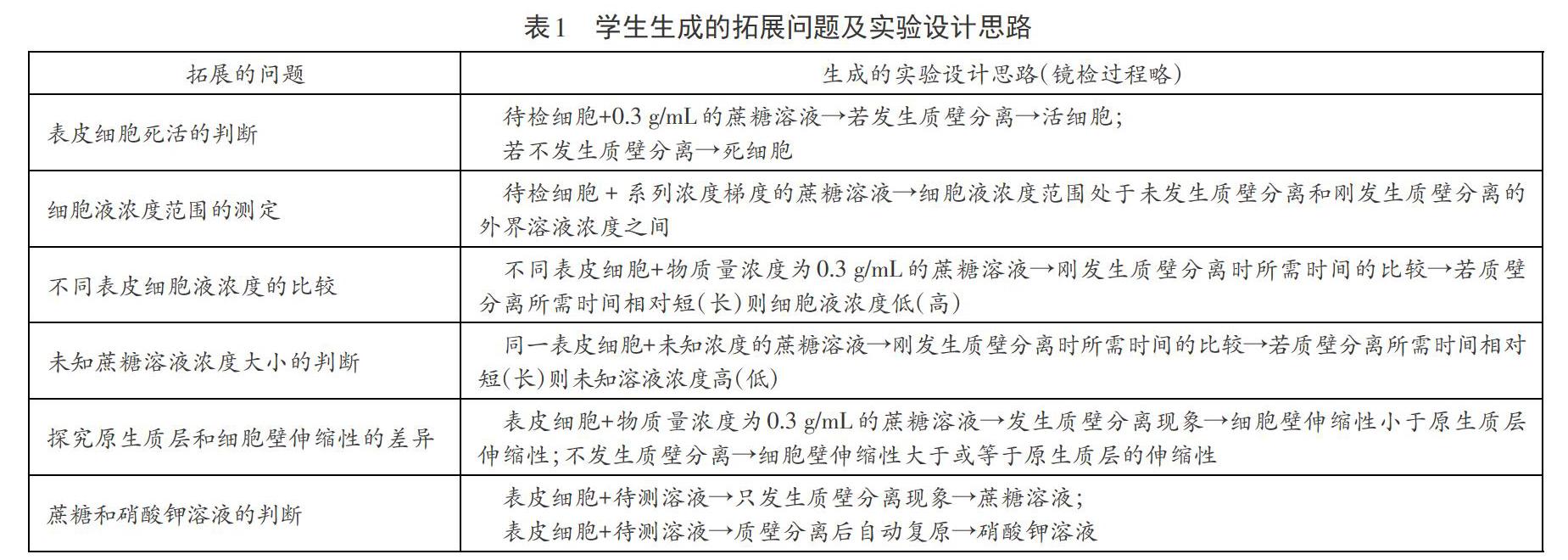

通过观察洋葱表皮细胞质壁分离和复原,学生不仅掌握了洋葱表皮细胞临时装片的制作方法,学会了“引流法”等操作技能,还形成了“当外界溶液浓度大(小)于植物细胞液浓度时,细胞失(吸)水”等实验结论。在此基础上,教师可以从两个角度引发学生思考:①通过该实验现象还可以得出哪些结论?②从该实验的原理和结论出发还可以进行哪些方面的探究?学生经过讨论和进一步的分析,会生成许多的结论和问题。此时,教师要及时作出评价,并对学生提出的问题进行分类和筛选,引发学生对问题价值与有效性的思考,并以此为基础组织学生围绕某一问题开展新一轮的实验探究。表1即为学生在实验中生成的与洋葱表皮细胞质壁分离和复原这一实验相关的拓展问题以及实验设计思路。

实验结论的拓展内容不仅可以是学生自主生成的,也可以由教师提出跨度较大的问题,要求学生运用知识迁移生成实验方案,这多针对探究能力较强的班级或者综合复习过程中。例如,针对上述实验,教师可以创设以下问题情境:“植物叶片表皮上分布的气孔结构如图所示,其两侧的保卫细胞在一定条件下会吸水膨胀和失水皱缩……”。要求学生以菠菜为实验材料,设计实验,探究气孔开启和关闭的基本原理(列出实验的主要器具、操作步骤、结果预期等)。

上述教学过程,教师基于学生先前的实验结论(经验),引导学生思维发散,使他们生成的问题多元而有深度,既建构了不层次的知识,又拓展提升了学生的实验探究能力。

以上只是介绍了高中生物学实验教学中促进生成的几个典型案例,其实相应的方法还有很多,需要广大生物教师不断思考、实践和积累。在生物学实验教学中,教师应当随时把握学生在课堂上闪动的智慧火花,把握动态生成的切入点,遵循学生的认知规律、思维的张驰变化以及情感的波澜起伏,随时调整教学进程,适时的激发生成,灵活的驾驭生成,有效的利用生成,让生物学实验课堂真正焕发出生命应有的张力和活力!

参考文献:

[1]马建兴.谈高中生物实验教学中的几个细节问题[J].中学生物学,2012,28(1):62-63.

[2]池永焕.“探究温度对淀粉酶活性的影响”的实验教学[J].生物学教学,2006,31( 11):42-43.

[3]王更强.创新高中生物实验教学之实践[JI中学生物教学,2006,(9):22-23,

[4]黄玮.高中生物学教学中巧用动态生成资源[J].生物学通报,2009,44 (10):46-47.