教材中“关于酶本质的探索”的几点探讨

2020-10-20何晓莹李楚华

何晓莹 李楚华

摘要 人教版高中生物必修1的教材在“关于酶本质的探索”这部分科学史中的相关描述较为简略,易使师生产生疑问和误解。通过查阅相关文献,尝试对巴斯德、毕希纳实验的背景和具体过程等问题进行探讨和分析,为该部分科学史的教学设计提供一些参考和依据。

关键词 巴斯德 毕希纳 无细胞酵解实验

中图分类号Q-49

文献标志码 E

在人教版高中生物《必修1.分子与细胞》的第五章第一节“降低化学反应活化能的酶”中插入了“关于酶本质的探索”的科学史内容,但是关于巴斯德、李比希、毕希纳的相关描述比较简略,容易引发师生的疑问和误解。例如,巴斯德实验的反应物是葡萄糖,这是真的吗?当巴斯德和李比希的观点相悖时,伟大的科学家巴斯德竟想不出做活酵母和死亡酵母提取物的对比实验吗?如果巴斯德尝试了,为什么不成功?毕希纳所做的实验看起来比较简单,在30年间,竟没有一个人尝试这种方法吗?毕希纳的实验过程真的是这样的吗?

通过查阅国内外的相关文献,发现,有关毕希纳的无细胞酵解实验在国内的文章中极少,国外则比较多。在此基础上,尝试对上述的问题做出较科学的回答,呈现较清晰的有关酶的发现的科学史,以便为该部分的教学设计提供一定的参考。

1 背景

酶在古代就已经比较广泛地应用于生产和生活实践,比如我国人民夏禹时代就会酿酒,周朝就会制饴、制酱,春秋战国时期就会用曲来治疗消化不良的疾病等。但在很长一段时间内,人们并不清楚发酵的具体过程是怎样的。

直至18世纪末,人们才认识到,在发酵过程中糖类分解成了酒精和二氧化碳。1810年,盖·吕萨克(CayLussac)表明发酵后酒精和二氧化碳的重量之和几乎等于糖的重量。当时人们认为,发酵中产生的酵母不过是其中的一种副产品。

在1837年,拉图尔(Cagniard Latour)、库茨因格(Friedrich Kutzing)和施旺(Theodor Schwann)先后用显微镜(放大倍数约为500倍)观察酵母,他们得出了一致的结论:酵母是活的有机体。但这个观点被当时的大多数化学家反對甚至嘲笑,当时化学界的权威李比希(Justus von Liebig)认为,酵素的形成是空气与糖液相互作用的结果,正在分解的酵素可通过接触使糖也发生同种变化,即分解成酒精和二氧化碳。值得一提的是,李比希似乎没有做过发酵相关的实验来证明他的观点。

2 巴斯德与活酵母发酵

2.1 活力论的提出

19世纪初,拿破仑战争期间,英国对法国进行封锁使其无法进口蔗糖,所以当时法国北部广泛种植甜菜并建造了许多甜菜酒精厂。1854年,巴斯德(LouisPasteur)被任命为里尔地区的化学教授,当时用甜菜汁(主要是蔗糖)生产工业酒精是里尔地区的主要工业。1856年11月,里尔的工业家就酒液变酸的问题请教巴斯德。巴斯德开始研究发酵,并于1857年发表《关于乳酸发酵的记录》,于1860年发表《论酒精发酵》,提出著名的“活力论”:发酵是与酵母细胞的生命活动密不可分的。

在设计该节课时,有些教师会比较巴斯德和毕希纳的实验,认为两个实验的反应物都是葡萄糖。但是,根据科学史这是不准确的。巴斯德从开始研究发酵到提出活力论这两年多,研究的一直是甜菜糖,也就是蔗糖。直至1863年,拿破仑三世委托巴斯德研究葡萄酒(主要含葡萄糖)变酸的问题,巴斯德去法国各地研究,发现了葡萄酒变质的不同问题是由不同微生物引起的,并发明了著名的“巴氏消毒法”。

2.2 李比希与巴斯德之争

1859年前后,当时国际著名的化学家李比希认为巴斯德搞错了。李比希认为发酵是一种化学作用而不是生物作用;重要的不是酵母的存活,而是它的死亡,“是酵母已经死亡的那部分(即酵素),即刚死亡并正在变质的那部分对糖发生作用”。

巴斯德想跟对手会面,但李比希拒绝进行任何讨论。关于发酵的问题一直争论不断。引起发酵的到底是酵母细胞的生命活动,还是酵母细胞死亡后的某种酵素呢?相信如果不考虑当时的技术条件限制的话,大多数学生都可以想到设置一组对比实验来验证:一组加入酵母活细胞,一组加入死亡的酵母提取物,看两者的结果如何。作为一名出色的科学家,巴斯德难道想不到这一点吗?

根据巴斯德的主要助手、后来成为巴斯德研究所所长的埃米尔·鲁(Emile Roux)的回忆,1878年前后,巴斯德试图从酵母中分离出“酒精酵素”:在研钵中研磨;锤击冷冻的酵母细胞;再次把酵母细胞放在浓溶液中,使糖渗透进入细胞。但是,这些方法都不成功,巴斯德并没有找到“酒精酵素”。不仅仅是巴斯德,从贝洛特( (Berthelot)、迈耶(Mayer)、内格里(Naegeli)到洛夫(Low),每一次试图从酵母细胞中提取或分离这种特殊的化学物质的尝试都失败了。

巴斯德说,“糖的分解的化学过程到底怎样,其内在原因究竟何在?我承认我对此一无所知。对于这种假定的物质(酵素),我既不能承认它们也不能否认它们,我将永远力图不超出事实。”其实,这正体现了巴斯德作为一名科学家的严谨性。关于发酵的问题,直至巴斯德死后的第二年,毕希纳才证明了发酵的复杂机制。

3 毕希纳与无细胞酵解

3.1 背景

1893年,化学家毕希纳(Eduard Biichner)的哥哥汉斯(Hans Buchner)对细菌原生质蛋白非常感兴趣。通常从细胞中分离蛋白质的方法是化学提取,但这个过程会破坏蛋白质并降低其活性。所以,汉斯请教了弟弟。他们在讨论中得出结论:细胞必须通过纯机械的方法破碎。毕希纳尝试把酵母的细胞膜冷冻到一16℃,然后快速解冻,但没有成功;直接在研钵中研磨也失败了。最终,他发现,用石英砂研磨的效果很好。

但是,另外一个问题又产生:如何从细胞碎片和石英砂中分离出这种细胞的内含物呢?汉斯的助手哈恩(Martin Hahn)通过在破碎后的酵母团中加入硅藻土,用水压机将细胞内含物过滤出来,就得到这种酵母汁。当时,过滤出来的酵母汁用质量分数为40%的葡萄糖溶液保存。

1896年,畢希纳注意到保存于质量分数为40%的葡萄糖溶液的酵母汁会产生稳定的气泡流,他意识到,这可能是真正的无细胞酵解。

3.2 无细胞酵解实验

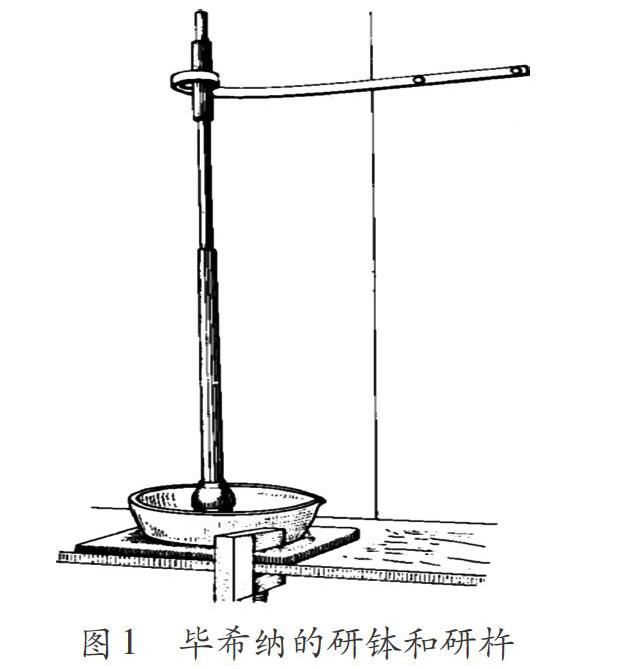

1897年,在哈恩的帮助下,毕希纳成功地制备出一种酵母提取液,这种酵母提取液不含细胞,具体过程如下:将酵母与相同重量的石英砂和1/5重量的硅藻土混合,手工研磨几分钟,原先干燥、坚硬的酵母则很快成为灰黑色的松软物。研磨装置由直径40 cm的研钵和研杵组成,研杵柄部的铁棒重达8 kg,由圆环固定(图1)。将研磨后的酵母团用结实的帆布包着放入水压器(图2)中。当压力渐增至90 kg/cm2的时候,液体即被挤压出来,几小时内能从1 kg的酵母中得到500 mL的液体。毕希纳还发现,这种酵母提取液可以让葡萄糖、麦芽糖和蔗糖发酵,产生酒精。

无细胞发酵的发现,直接开创了酶学研究,推动了酶的应用。在1907年,毕希纳因此获得了诺贝尔化学奖。

毕希纳能够解决这个历时长久的争论,除了当时提取技术上的发展之外,在某种程度上有一定的运气。1959年诺贝尔生理学和医学奖的获得者阿瑟·科恩伯格(Arthur Kornberg)说过,“巴斯德的运气不佳,

他所用的巴黎酵母是蔗糖酶缺陷型;毕希纳则吉星高照,他的慕尼黑酵母抽提液中尚有相当量的这种酶保持活力。”当蔗糖存在时,酵母菌合成蔗糖水解酶的功能被激活,合成后的蔗糖水解酶被分泌到细胞外,将一分子蔗糖水解为一分子葡萄糖和一分子果糖。而后,葡萄糖进入酵母细胞内氧化分解为乙醇。

参考文献:

[1]《诺贝尔奖讲演全集》编译委员会.诺贝尔奖讲演全集·化学·第1卷[M].福州:福建人民出版社,2003:101-116.

[2] Barnett J A.A historv of research on veasts l:Work bvchemists and biologists 1789- 1850 [J]. Yeast, 1998, 14 (16):1439-1451.

[3]帕特里斯·德布雷,姜志辉,巴斯德传[M]北京:商务印书馆,2000: 96-131.

[4]Barnett J A.A history of research on yeasts 2:Louis Pasteurand his contemporaries, 1850- 1880 [J]. Yeast, 2000, 16 (8):755-771.

[5]李难.生物学史[M].北京:海洋出版社,1990: 239-243.

[6]Kohler R E.The backUound to Eduard Buchner's discov-ery of cell-free fermentation [J] Journal of the history of biology,1971, (4):35-61.

[7]Jaenicke L Centenarv of the award of a Nobel prize to Edu-ard Buchner, the father of biochemistry in a test tube and thus ofexperimental molecular bioscience [J]. Angewandte chemie-inter-national edition, 2007, 46( 36): 6776-6782.

[8] Barnett J A,Lichtenthaler F W.A history of research onyeasts 3: Emil Fischer, Eduard Buchner and their contempo-raries, 1880-1900 [J] Yeast, 2001, 18(4): 363-388.

[9]郭晓强,酶的研究与生命科学(一):酶本质的理解和认识[J].自然杂志,2014, 36(3):208-217.

[10]郭晓强,冯志霞.无细胞酵解的发现及意义[J].医学与哲学(人文社会医学版),2008, (3):69-70.

[11]阿瑟·科恩伯格,蔡名杰.把生命理解成化学(下)[J]生命的化学(中国生物化学会通讯),1983, (5):32-38.

[12]郑国香,刘瑞娜,李永峰.能源微生物学[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2013:286-288.