不同类型环境规制对地方环境治理的异质性影响

2020-10-20李瑞前张劲松

李瑞前 张劲松

内容提要:将环境规制分为命令型、市场型以及非正式三类,研究不同类型环境规制对地方环境治理的影响及其异质性。研究结论表明:不同环境规制与地方环境治理之间均呈现出倒U型关系,当环境规制强度未超过拐点值时,能够有效促进地方环境治理,但也存在异质性。命令型环境规制需要滞后一段时间才能发挥对地方环境治理的显著影响;市场型环境规制对地方环境治理的显著性影响会随滞后时间延长而减弱,而非正式环境规制的显著性影响会随滞后时间延长而增强。进一步分析表明:(1)命令型环境规制对地方环境治理的显著影响只存在于经济发展较差的地区,而非正式环境规制对地方环境治理的显著影响只存在于经济发展较好的地区。(2)官员晋升考核体系变化后,市场型环境规制对地方环境治理的显著影响减弱,而非正式环境规制的显著影响增强。研究结论对于如何根据不同类型环境规制的特点,来推动地方环境治理,具有启示意义。

关键词:环境规制;命令型环境规制;市场型环境规制;非正式环境规制;地方环境治理

中图分类号:F279.12 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2020)07-0036-10

一、引言

进入新世纪,中国环境治理工作尽管已取得显著成绩,但环境问题依然严峻。生态环境部发布的《2018中国生态环境状况公报》显示:2018年全国万元国内生产总值能耗尽管比2017年下降3.1%,但全国能源消费总量为46.4亿吨标准煤,比2017年增长3.3%,总体量依然庞大,且煤炭消耗量占全部能源消耗量的59%。另外,全国338个地级及以上城市中,只有121个城市环境空气质量达标,占全部城市数的35.8%,比2017年上升6.5个百分点。耶鲁大学等单位发布的《2018年全球环境绩效指数(EPI)报告》:中国环境绩效位列全球120名,比2016年的109位下降11位,排名相对位置由0.61变成0.67。

为了加强地方环境治理,完善环境政策,提升环境规制强度是有效方式[1]。环境规制分为正式和非正式环境规制两类,其中正式环境规制又包括命令型和市场型两类[2]。从党的十八大开始,政府就把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局,并且首次把“美丽中国”作为生态文明建设的目标。党的十九大报告进一步明确了“加快生态文明体制改革,建设美丽中国”的奋斗目标,也明确提出要构建以政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系,凸显中央政府保护环境的决心及其重要战略地位。除了顶层制度设计,通过颁布新的或修订已有的环境政策也是重要方式。2014年5月,环境保护部颁布《环境保护部约谈暂行办法》,环保约谈开始从“督企”转向“督政”,通过直接、公开约谈地方政府“一把手”,对其施加压力,监督地方政府履行环保的主体责任。2015年起新实施的《环保法》在环境污染监督、环境保护及防治等方面,明确了政府、企业与个人等不同经济主体的法律责任,加大了对违法排污企业的惩治力度,被称为“史上最严”的环保法,给企业、政府带来巨大的环境治理压力。此外,新修订的《大气污染防治法》和新出台的一系列规范性文件,如“大气十条”“水十条”“土十条”等,也都标志着环境法治化水平的提升。受此影响,地方政府也会相应提升区域内环境规制强度,加大环境执法力度。根据《中国环境年鉴2018》,2017年现行有效的地方性环保法规以及规章的数量分别为480和318,比2016年分别增加101和23。2017年受理的行政复议案件数为1077件,比2016年的562件增加了515件。可以看到,顶层制度的设计、颁布新的或修订已有的环境政策以及地方政府执法力度的提升,均提高了环境规制的强度,也因此提升了地方环境治理的压力。

另外,随着社会公众、当地居民环保意识的不断提升,环保组织以及投资人对于环境问题关注度的日益增加,各利益相关者也越来越多地参与到地方环境治理的监督中。根据《中国环境年鉴2018》,2017年环境保护部信访机构收到群众与环境相关问题的来信7038封,接待群众来访1458批(次) 2848人(次)。与2016相比,来信增加46%,来访批(次)、人(次)分别增加2%、3%。因此,随着各利益相关者越来越多地参与到环境治理的监督当中,作为正式环境规制的补充,非正式环境规制对地方环境治理施加的压力也越来越大。

综上,随着环境规制政策强度的不断增大,能否有效促进地方环境治理,成为学者普遍关心的问题,也具有重要的现实意义。因此,本文将环境规制分为命令型、市场型以及非正式环境规制三类,选择环境污染治理投资来全面衡量地方环境治理,研究不同类型环境规制对地方环境治理的影响及其异质性。

本文的创新点在于:第一,选择环境污染治理投资来衡量地方环境治理,它同时包括企业和政府的环保投入,能够比较全面反映地方环境治理的努力程度,有效克服以往研究仅考虑企业作为单一环保投资主体的不足。第二,考虑不同类型环境规制的异质性,研究不同类型环境规制对地方环境治理的影响,可以克服已有研究只考虑单一环境政策对地方环境治理影响的不足,尤其是采用准自然试验方法来研究某一法律法规颁布后产生的影响。第三,进一步研究不同类型环境规制对地方环境治理的影响是否存在滞后性以及滞后性的影响是否存在差异,从而深化不同类型环境规制对地方环境治理影响机制的认识,丰富该领域的研究。

二、文献综述与研究假設

(一)文献综述

1.环境规制对企业环境治理的影响。研究主要可以分为两类:一类是从环境治理投入的角度,来研究环境规制对环保投资的影响;另一类是从环境治理效果的角度,来研究环境规制对环境绩效的影响。鉴于企业是环保投资的主体,因此现有文献主要集中于研究环境规制对企业环保投资的影响,并得到了等各种可能结论。

从合法性理论或利益相关者理论出发,为了获取生存的合法性或者满足利益相关者的要求,企业往往会选择遵守环境规制的要求,增大环保投资,从而得到正相关的研究结论[3-5]。

从权衡理论出发,对短期内环保投资的成本以及遵循环境规制的收益进行权衡后,企业往往会选择减少环保投资,从而得到负相关或无关的结论[6-7]。

鉴于线性关系的研究未形成统一结论,学者们也研究了二者间更为复杂的关系。唐国平等(2013)以2008-2011期间披露环保投资的A股上市公司为研究对象,得到环境规制与企业环保投资之间为U型关系的结论[8]。相反地,李强和田双双(2016)以2008-2013重污染企业的数据为基础,发现环境规制与企业环保投资之间为倒U型关系[9]。Leiter et al.(2011)以欧盟21个国家的9个制造业行业为研究对象,研究发现环境规制与投资之间呈现出倒U型关系[10]。

2.环境规制对地方环境治理的影响。除了企业外,地方政府也是环境治理的主体,为此也有学者研究了环境规制对地方政府以及企业环境治理的综合影响。彭熠等(2013)以30个省份为对象,研究认为,环境规制促进了工业废气治理投资的增加,进一步实现了污染排放的减少[11]。张平淡(2018)研究发现,地方的环保支出可以缓解环境财政分权对环境绩效的不利影响[12]。

可以看到,由于研究对象、研究方法、研究期间以及变量衡量方法等方面存在的差异,使得环境规制影响环境治理的研究结论并不一致。从研究结论来看,环境规制对地方环境治理的影响可能并非简单的线性影响,而是更为复杂的非线性影响。同时,文献梳理后发现已有研究有待完善的地方在于:第一,对于地方环境治理,除了企业的环保投入外,还依赖于地方政府的环保投入,尤其在新的环境治理体系下,要建设生态文明,强调“督企”和“督政”并重。因此,需要更为全面反映地区环境治理投入的指标。第二,已有研究往往只考虑单一环境政策对地方环境治理的影响,忽视了其他类型环境规制,如市场型和非正式环境规制对地方环境治理的影响。随着我国环境政策体系由传统的命令型环境规制为主逐渐转变为由命令型、市场型以及非正式环境规制组成的多维度、多层次环境政策体系,忽视其他类型环境规制的影响,则不能全面反映环境规制对地方环境治理的影响。第三,环境规制对地方环境治理的影响可能需要一段时间才能显现,不同类型环境规制的滞后性影响也可能存在差异,这些因素需要在研究中充分考虑。

(二)理论分析与假设提出

命令型环境规制主要是通过政府制定一系列的污染排放限制以及技术减排的标准来减少污染物的排放量。当企业实际的排放量超过排放标准时,将面临罚款或者被要求改进生产过程,严重者还会被要求关闭。与命令型环境规制不同,市场型环境规制以各种经济工具为基础,给企业提供了较大的灵活性来选择或者投资合适的方法和技术来减少污染物的排放。相较而言,市场型环境规制更有助于企业采取污染防治技术而不是末端处理技术来减少污染物的排放。当前,市场型环境规制主要采用的工具包括环保税、排污费、排放权交易等。从政府的角度看,政府预期通过各类环境规制的颁布来促进地方环境治理,以改善环境质量。对于企业而言,随着正式环境规制的颁布,为了符合环境规制的要求,获取生存的合法性,避免违规而受到处罚,企业往往会选择加大环保投资,重视环境治理。

除了顶层制度的设计以及修订或颁布相应环保法律法规外,中央政府为了发挥地方政府在环境治理方面的职责,解决地方环境治理失灵的问题,先后调整了官员晋升考核体系,除了考核经济的发展速度外,还要求经济的发展质量,并引入环保考核的一票否决制。晋升考核体系变化后,使地方政府具备较强的晋升动机来改善环境治理。在面临较强的外生规制压力和内生晋升动机下,地方政府一方面会加大环境执法力度,增加环保投入来解决环境问题;另一方面也会通过要求污染企业加大环保投入,参与到地方环境治理的行动中来。

随着社会公众、当地居民环保意识的提升,环保组织、投资人等利益相关者对环境问题关注度的日益增加,各利益相关者也越来越多地参与到地方环境治理的活动中。因此,作为正式环境规制的补充,非正式环境规制对地方环境治理施加的压力也越来越大,从而有效推动地方环境治理,促进地方政府以及企业的环保投入。整体来看,环境规制整体强度的不断提升以及正式和非正式环境规制压力的叠加,都有利于促进地方环境治理。

而根据“过犹不及”理论(too-much-of-a-good-thing theory),不是影响因素越强,其后果就一定越好。当影响因素的强度超过一定水平时,可能会导致不利的结果,因为强度超过一定水平后,增加的额外成本将超过产生的额外收益[13]。因此,根据该理论,两个变量之间的正向关系存在一个最大值,超过最大值之后,影响因素强度的增大会降低其结果,从而形成倒U型关系。相应地,随着环境规制压力的不断增大,尤其当环境规制强度超过拐点值后,遵循环境规制产生的成本将超过其收益,因此无论是地方政府还是企业,将会减少环保投入,从而不利于地方环境治理。综上,本文提出以下假设:

H1:环境规制与地方环境治理之间为倒U型关系。

H1a:命令型环境规制与地方环境治理之间为倒U型关系。

H1b:市场型环境规制与地方环境治理之间为倒U型关系。

H1c:非正式环境规制与地方环境治理之间为倒U型关系。

当经济发展相对落后时,为了促进经济发展,吸引更多企业投资,环境规制强度往往也较低。当环境规制强度较低时,对地方环境治理所能施加的影响也就有限[8]。对于企業而言,当环境规制强度较低时,环境规制的遵循成本往往要高于处罚成本,企业宁愿直接缴纳罚款,也不愿意进行环保投资[14]。对于地方政府而言,为了加快地方经济的发展,地方政府会主动弱化环境规制的强度,从而导致环境规制的非完全执行[15]。此时,地方政府就缺少加大环境治理力度,增加环保投资的动机。因此,正式环境规制对地方环境治理的影响就有限。另外,当经济发展还比较落后时,社会公众、当地居民、投资人、环保组织等利益相关者对于环境问题的关注度也不足,相应施加的压力也较小[16],因此,非正式环境规制对地方环境治理的影响也有限。

随着经济的发展以及自然环境的不断恶化,如何能协调好经济发展与环境保护的问题就显得至关重要。对于中央政府而言,为了有效解决经济发展所导致的严峻环境问题,中央政府通过顶层制度设计,颁布新的或修订已有的环境政策来提升环境规制的强度以及调整地方官员的晋升考核体系等一系列方式,来要求地方政府严格执行环境规制,解决环境污染問题。相应地,地方政府在外部环境规制压力不断加大以及内在晋升动机增加的背景下,也会严格执行环境规制,加大环保投入,推动地方环境治理。对于企业而言,鉴于所面临环境规制压力的增大以及相应处罚成本的提升,仅满足最低层次环境规制的要求并不符合利益相关者的预期,且企业此时违背环境规制的处罚成本也会远大于环保投资的成本,从而倒逼企业加大环保投入,促进环境治理[14]。另外,由于经济的不断发展以及环境问题的不断恶化,社会公众、当地居民、环保组织、投资人等各利益相关者也会越来越关注环境治理问题。Liao & Shi (2018)研究发现,公众的环保诉求会强化地方政府对环境规制执行的严格程度,进一步促进企业的绿色投资[17]。综上,不断增大的外部压力,将会促使地方政府和企业加大环境治理的投入。据此,本文提出以下假设:

H2:环境规制与地方环境治理之间为U型关系。

H2a:命令型环境规制与地方环境治理之间为U型关系。

H2b:市场型环境规制与地方环境治理之间为U型关系。

H2c:非正式环境规制与地方环境治理之间为U型关系。

三、研究设计

(一)模型构建

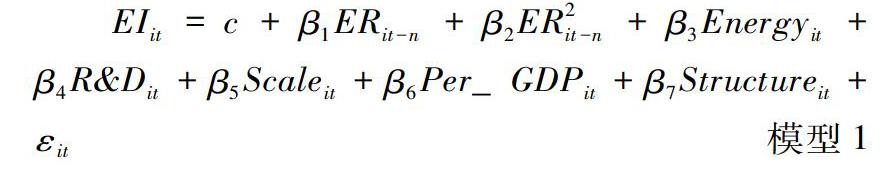

为了检验环境规制对地方环境治理的非线性影响,构建模型1。在模型1中,环境规制用ER来表示,包括命令型环境规制(CMCER)、市场型环境规制(MBER)以及非正式环境规制(INFER)。由于环境规制对环境治理的影响可能存在滞后性[15],所以除了考虑当期环境规制对环境治理的影响外,还要将环境规制分别滞后1期和2期,因此角标n的取值为0、1、2。另外,将滞后期的环境规制引入模型中,也可以一定程度上解决内生性问题,保证本文结论的稳健性[2]。由于模型中加入环境规制的平方项,为了解决平方项可能引起的多重共线性问题,本文先将环境规制去中心化后再加入模型中。最终根据回归结果中环境规制二次项系数的正或负,来判断环境规制对地方环境治理的非线性影响。

EIit=c+β1ERit-n+β2ER2it-n+β3Energyit+β4R&Dit+β5Scaleit+β6Per_GDPit+β7Structureit+εit模型1

(二)变量定义

1.被解释变量。现有文献多是从投入和效果两个角度来衡量地方环境治理(EI)。环境治理效果方面主要采用污染减排的情况或者污染物的排放数量来衡量,环境治理投入方面主要采用环保投资相关的数据来衡量。根据研究内容,本文使用各省环境污染治理投资的金额来衡量地方环境治理,它综合反映了地方政府以及企业在环境治理方面的投资情况,而非单纯的企业环保投资。从内容构成来看,环境污染治理投资包括工业污染治理投资、“三同时”项目环保投资以及城市环境基础设施建设三个方面[18]。为了进一步消除地方经济发展差异产生的影响,将环境污染治理投资除以地区国内生产总值。

2.解释变量。借鉴现有学者的普遍做法,将环境规制分为命令型、市场型以及非正式环境规制三类[2]。对于命令型环境规制的衡量,有学者采用政府当年做出的环境行政处罚决定案件数或者颁布的环境行政法规数来衡量[19]。本文采用政府当年做出的环境行政处罚案件的数量来衡量,并取处罚数量的对数以消除异方差影响。

对于市场型环境规制的衡量,学者主要采用排污费、环保税以及碳排污权交易等指标来衡量[2,20]。鉴于碳排放权交易从2013年开始试点实行,正式环保税也从2018年才开始执行,因此选择排污费来衡量市场型环境规制。为了消除规模差异的影响,将排污费除以各地区的工业总产值。

对于非正式环境规制的衡量,学者主要采用当地群众受教育的平均水平,当年收到的与环境问题相关的信件、电话及网络的投诉量以及当年发生的环保事件数量等指标来衡量[16]。鉴于数据的可获得性,采用当年收到的与环境问题相关的信件、电话及网络投诉量的对数来衡量非正式环境规制。需要说明的是,电话和网络投诉量的数据从2011年起才公布,因此2010年以前仅包括信件的投诉量。

3.控制变量。为了避免遗漏变量对回归结果的影响,借鉴高明和黄清煌(2015)[18]的做法,选择能源消耗(Energy)、技术创新(R&D)、企业规模(Scale)、人均GDP(Per_capita)以及产业结构(Structure)作为控制变量。详细的变量定义可参见表1。

(三)样本选取与数据来源

鉴于西藏、台湾、香港以及澳门地区相关数据的缺失,最终以30个省、自治区和直辖市作为研究对象。由于与环境规制相关的数据来自于《中国环境年鉴》,且其披露的期间为2004年至2015年,因此确定最终研究期限为2004-2015年。本文所需其他数据分别来自于《中国能源统计年鉴》、《中国科技活动统计年鉴》以及国家统计局官网(http://data.stats.gov.cn)。为了避免极端值的影响,本文对所有连续型变量在1%和99%水平上进行缩尾处理。

四、实证检验结果与分析

(一)变量的描述性统计及相关性分析

从变量的描述性统计结果表2可以看到,EI的均值为0.013,最小值为0.005,最大值为0.034。已有的环境治理经验表明,为了能够基本控制环境恶化的趋势,EI的值应该在1%-1.5%;为了能够有效解决环境问题,提升环境绩效,EI的值应该达到2%-3%[12]。因此,为了环境质量的有效改善,从环境污染治理投资的数量来看,还有一定的增长空间。从地方环境规制的强度来看,CMCER与INFER的均值与中位数均较为接近,而MBER的均值大于中位数,说明大部分地区所面临市场型环境规制的压力还较小。

[5] You D,Zhang Y,Yuan B. Environmental regulation and firm eco-innovation: Evidence of moderating effects of fiscal decentralization and political competition from listed Chinese industrial companies[J]. Journal of Cleaner Production,2019,207: 1072-1083.

[6] 马珩,张俊,叶紫怡. 环境规制、产权性质与企业环保投资[J]. 干旱区资源与环境,2016,30(12): 47-52.

[7] Madsen P M. Does corporate investment drive a “race to the bottom” in environmental protection? A reexamination of the effect of environmental regulation on investment[J]. Academy of Management Journal,2009,52(6): 1297-1318.

[8] 唐国平,李龙会,吴德军. 环境管制、行业属性与企业环保投资[J]. 会计研究,2013(6): 83-89.

[9] 李强,田双双. 环境规制能够促进企业环保投资吗?——兼论市场竞争的影响[J]. 北京理工大学学报 (社会科学版),2016,18(4): 1-8.

[10]Leiter A M,Parolini A,Winner H. Environmental regulation and investment: Evidence from European industry data[J]. Ecological Economics,2011,70(4): 759-770.

[11]彭熠,周涛,徐业傲. 环境规制下环保投资对工业废气减排影响分析 ——基于中国省级工业面板数据的GMM方法[J]. 工业技术经济,2013(8): 123-131.

[12]张平淡. 地方政府环保真作为吗?——基于财政分权背景的实证检验[J]. 经济管理,2018(8): 23-37.

[13]Pierce J R,Aguinis H. The too-much-of-a-good-thing effect in management[J]. Journal of Management,2013,39(2): 313-338.

[14]Zhang B,Bi J,Yuan Z et al. Why do firms engage in environmental management? An empirical study in China[J]. Journal of Cleaner Production,2008,16(10): 1036-1045.

[15]张华. 地区间环境规制的策略互动研究——对环境规制非完全执行普遍性的解释[J]. 中国工业经济,2016(7): 74-90.

[16]Xie R,Yuan Y,Huang J. Different types of environmental regulations and heterogeneous influence on “Green” productivity: Evidence from China[J]. Ecological Economics,2017,132: 104-112.

[17]Liao X,Shi X (Roc). Public appeal,environmental regulation and green investment: Evidence from China[J]. Energy Policy,2018,119: 554-562.

[18]高明,黃清煌. 环保投资与工业污染减排关系的进一步检验——基于治理投资结构的门槛效应分析[J]. 经济管理,2015,37(2): 167-177.

[19]彭星,李斌. 不同类型环境规制下中国工业绿色转型问题研究[J]. 财经研究,2016,42(7): 134-144.

[20]毕茜,于连超. 环境税的企业绿色投资效应研究——基于面板分位数回归的实证研究[J]. 中国人口·资源与环境,2016,26(3): 76-82.