基于生态福利绩效的湖南省矿业城市绿色发展研究

2020-10-19刘志成张子悦

刘志成,张子悦

(湖南农业大学商学院,湖南 长沙 410128)

0 引 言

自改革开放以来,我国城市经济飞速发展、人民生活水平显著提高,但是城市经济发展所带来的资源能源消耗与环境污染问题却日趋严重,人们逐渐意识到,城市经济发展的质量更加重要。城市不仅是经济发展的重要载体,同时还是污染排放的重要单位,其中,矿业城市作为典型的资源型城市,资源路径依赖严重,经济与环境之间的矛盾更为尖锐。因此,笔者认为有必要对矿业城市的生态福利绩效进行评价,并提出相应的优化建议。生态福利绩效相对于绿色经济效率而言,能更好地反映经济、环境与人类的协调发展关系。而对决策单元的评价方法中,SBM模型(松弛变量模型)相较于传统的DEA模型(数据包络分析),解决了跨期可比性、非期望产出等问题。因此,本文在已有研究的基础上,选择SBM模型对湖南省矿业城市的生态福利绩效水平进行相应的测算分析,并根据Tobit模型回归值得出相应的优化建议。

1 研究现状

本文主要涉及两个方面的文献,一是城市绿色发展效率测度;二是城市生态福利绩效。城市绿色发展是以经济环境的和谐、可持续为目标的“双赢”发展模式,其不仅传承了可持续化发展的核心理念,还形成了城市绿色经济产业的理论基础,通过引用经济学中“效率”的计算方法,城市的绿色发展水平便得到了量化。国外学者SEIFORD等[1-2]最早用DEA法对城市绿色效率进行分析时,采用转换向量法将环境污染因素代入模型中进行分析,将非期望产出与-1相乘,之后再选取合适的转换向量将全部非期望产出负值变为正值;随后TONE[3]在对城市绿色效率进行评价分析时,以松弛测度的非径向非角度为基础建造SBM模型,分析处理非期望产出。近年来,国内学者也不断对城市绿色效率的分异规律及影响因素进行探索,王晓云等[4]对我国城市绿色经济效率综合测度及时空分异进行分析,发现影响区域绿色经济效率的最大因素为区域的城市化水平高低、产业结构转型以及相关政策;钱争鸣等[5]构建SBM模型对我国各省绿色经济效率差异进行实证分析,经研究表明绿色经济效率水平东部最高,西部次之,中部最低,且随着科学技术的进步而进步。研究文献颇丰,但也存在不足。第一,城市的划分主要为地理划分(如东中西部区域、城市群)和城市规模划分(如大中小城市),鲜有按照资源类型划分后的研究;第二,资源型城市的效率研究主要集中于煤炭城市,而其他矿业城市的发展状况则鲜有测度。 因此,本文根据矿业城市的综合概念,筛选出湖南省的衡阳市、郴州市两个矿业地级市进行评价研究。

生态福利作为一种新型的社会公共福利,不仅涵盖了传统经济福利之于人的发展作用,还包含了生态环境对人的正外部性作用。同样地,通过引用“效率”的计算方法,其将经济、环境对“人”的影响一并纳入了绩效核算当中。外国学者DALY[6]最早提出用自然资源消耗所带来的服务量衡量各国可持续发展水平的概念,但该研究仅限于理论,并未得出结论性的计算公式,直到1992年REES[7]提出生态足迹的概念后,人类对自然环境的影响效率才得到数值化的计算。国内对于生态福利绩效的研究更侧重于时空异质性分析,如龙亮军等[8]对我国35个大中型城市的生态福利绩效以2013年的截面数据进行分析后发现,我国城市整体福利水平不高,且城市福利水平差异较大;郭炳南[9]对长江经济带110个城市的生态福利绩效进行测度,得出东部福利绩效较为稳定,而中西部地区的绩效水平差异较大的结论。纵观已有研究发现,第一,衡量生态福利绩效的关键在于福利指标与环境指标的选取,笔者认为,以矿业城市作为研究对象,应首选客观福利,同时应考虑经济与非经济福利;第二,大部分文献仅将环境影响以非期望产出的形式进行核算,但矿产资源作为矿业城市的重要资源性投入,其投入与产出均与环境密切相关。因此本文借鉴物质流分析法(MFA),将环境指标分为直接物质投入(DMI)和环境污染质排放量(DPO),在投入产出指标中均反映了环境影响。

综上所述,绿色发展作为城市发展的重要手段,也作为城市发展的重要目标,通过“效率”的测算后,城市的绿色发展水平得以直观地判断;同时,随着城市经济与环境的平衡发展,城市的医疗教育水平逐步提高,城市生态福利绩效的概念应运而生,城市发展的内涵也逐渐扩充为经济、环境与人的三重平衡。因此本文选择矿业城市作为研究对象,测算其生态福利水平,以期对矿业城市的绿色发展现状做出全面的评价。

2 模型构建与样本、指标选取

2.1 模型构建

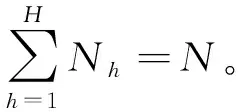

SBM松弛变量模型是采用数学规划法对多个输入指标与输出指标的同一类型决策单元(DMU)相对效率进行分析的一种非参数法。相对于传统的数据包络模型(DEA),其考虑了跨期可比性、非期望产出及传递性的问题,在测算多因素线性规划问题时,具有优越的适用性。

(1)

此时,SBM模型可表示为式(2)。

(2)

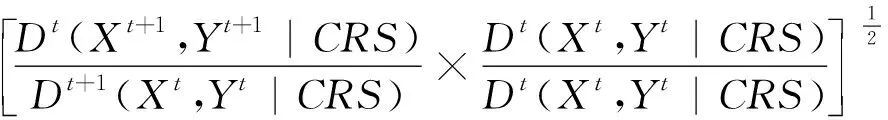

为更清楚地了解城市效率动态变化情况,采用Malmquist指数分析其动态变化,表达式见式(3)。

M(Xt+1,Yt+1,Xt,Yt)=

(3)

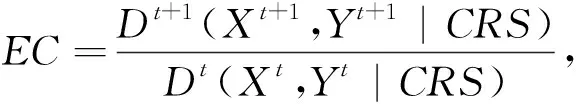

对式(3)进行估算分析,若Malmquist指数M(Xt+1,Yt+1,Xt,Yt)大于1,则说明分析的单元决策生产效率进步;反之则退步。还可以采用技术效率变化指数(EC)与技术进步变化指数(TC)的乘积来表示该指数。

(4)

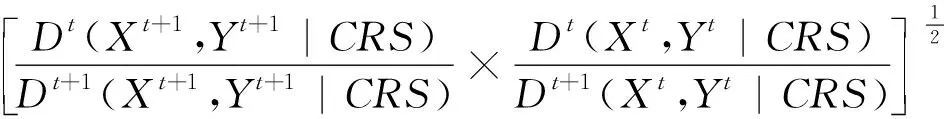

在VRS假设条件下,进一步分解EC,可将其分解为纯技术效率指数(PE)与规模效率指数(SE),表达式见式(5)。

(5)

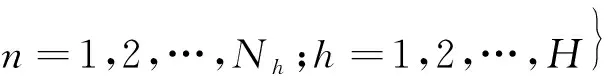

运用Tobit回归模型可以对样本的影响回归值进行分析,在样本存在受限因变量的情况下,传统的回归模型容易出现误差,而Tobit模型作为截断数据模型,具有优越的适用性,计算见式(6)。

Y*=Xiβ+εi

(6)

式中:Y*为潜变量;Y为潜变量大于0的值;X为自变量;α为截距;β为回归参数;误差项独立且服从正态分布:ε-N(0,σ2)。

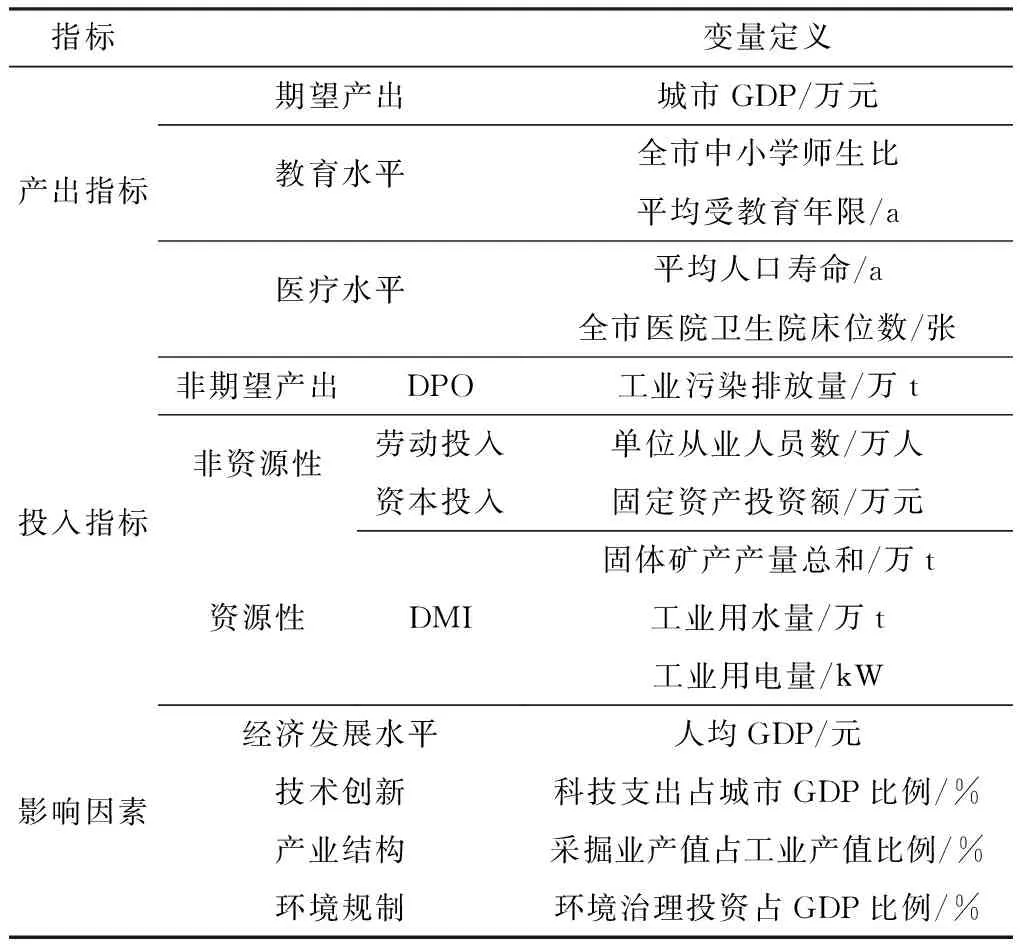

2.2 样本与指标选取

样本选取根据2005年中国矿业联合会提出的矿业城市的基本概念,以衡阳市、郴州市作为研究对象。指标选取根据已有研究及联合国发展署对于人类发展指数(HDI)的界定[10],人类的生态福利不仅包括GDP,还包括教育及医疗水平的提高,故本文拟选用城市GDP作为经济福利、平均受教育年限及全市中小学师生比反映当地教育水平、平均人口寿命及全市医院卫生院床位数反映当地医疗水平,三者作为期望产出以反映总体福利水平的影响;结合物质流分析法(MFA),选择直接物质投入(DMI),工业用水量、工业用电量作为资源性投入,单位从业人员数、固定资产投资额作为非资源性投入,环境污染质排放(DPO)作为非期望产出。最后选用经济发展水平、产业结构、技术创新及环境规制作为影响因素进行回归测算分析,具体指标变量见表1。

表1 指标变量说明Table 1 Indicator variable description

3 实证分析

3.1 数据来源

本文数据来源于2008~2017年《中国城市统计年鉴》与衡阳市、郴州市的统计年鉴。有些存在少数数据缺失的现象,则采用前后两年的平均值作为改期的数据。

3.2 城市生态福利绩效分析

3.2.1 动态分析

采用DEAP-Version3.1软件与投入导向DEA模型对本文所选样本2008~2017年城市生态福利绩效进行分析,即可测算出Malmquist指数。

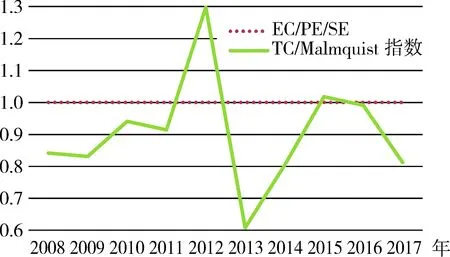

1) Malmquist指数时间变化趋势。通过模型运算可以得出2008~2017年衡阳市、郴州市Malmquist指数与EC指标、TC指标、PE指标、SE指标变化图(图1和图2)。

由图1和图2可知,选择规模报酬不变的松弛测量下,2008~2017年实证分析期间,衡阳市与郴州市的Malmquist值均围绕数值1呈M型上下浮动。通过两市对比发现,衡阳市的技术进步值TC值与M值波动幅度较郴州市更大,证明其生态福利绩效的增长率不太稳定。同时,对指标拆解发现,在两市的EC值、PE值维持不变的情况下,Malmquist指数随着TC值的变化而变化,由此可知,技术进步对两市生态福利水平的提高具有重要作用。

2) Malmquist指数的增长特点。对两市的生态福利绩效增长情况进行计算,具体结果见表2。

图1 2008~2017年衡阳市Malmquist指数与各指标变化趋势图Fig.1 Malmquist index and change trend of each indexin Hengyang city from 2008 to 2017

图2 2008~2017年郴州市Malmquist指数与各指标变化趋势图Fig.2 Malmquist index and change trend of each indexin Chenzhou city from 2008 to 2017

表2 2008~2017年衡阳市和郴州市生态福利绩效的增长指数分析表Table 2 Growth index analysis of ecologicalwelfare performance in Hengyang city andChenzhou city from 2008 to 2017

通过测算可知,衡阳市的生态福利绩效年平均增长率为0.905 8,郴州市为0.881 9,两者增长率均小于1,证明两市10年间的生态福利水平在不断下降,且两市整体差异并不显著。通过两市数据对比发现,衡阳市M值的极值差额为0.69,而郴州市仅为0.33,衡阳市的增长波动更为明显。

对两市极值所在年份的投入产出数据进行分析后可知,两市在极大值年份的固定资产投资额均出现显著性增长,由此推断固定资产的投入可以极大提高矿业城市生态福利的增长水平,因此,两市应加强矿区基本设施建设,引进先进的生产设备与技术,对落后的生产设备及时更新改造,提高固定资产投资规模;而两市在极小值年份的环境污染质排放量(DPO)均出现了显著下降,由当年两市政府经济报告可知,两市均在极小值年份间进行了大规模企业排污治理行动,这一行为虽然减少了企业排污量,但却对当地的工业产值造成了重大影响,导致其增速进一步放缓。

3.2.2 静态分析

1) SBM效率值分析。通过非径向SBM模型对所选样本城市的2008~2017年生态福利绩效进行静态分析。采用DEA-Solver软件计算,结果见表3。由表3计算,衡阳市2008~2017年间的生态福利绩效平均值为0.927 7,而郴州市为0.987 7,由此可知,矿业城市的静态绩效值与城市的经济发展程度无直接关联,衡阳市的经济发展水平远高于郴州市,但是郴州市的效率值却更高。

表3 2008~2017年衡阳市和郴州市城市生态福利绩效测度值Table 3 Performance measurement of urban ecologicalwelfare in Hengyang city and Chenzhou cityfrom 2008 to 2017

通过对投入产出数据的松弛变量分析,两市在固定资产投资额上均有明显松弛,生产要素缺乏管理且使用效率不高,直接导致了生态福利水平的无效;同时,衡阳市的矿产资源利用效率不高,资源投入过剩且污染排量较大,应着力提高矿业生产的技术水平,提高资源利用率;而郴州市在GDP上出现松弛,证明该市经济发展水平不足,经济发展程度限制了生态福利的提高,故应侧重于发展经济。

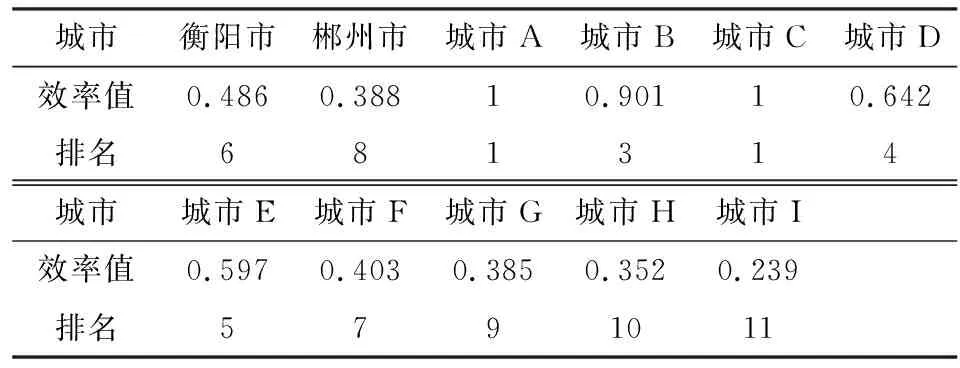

2) SBM有效性分析。由于样本数量限制,衡阳市和郴州市的SBM有效性无法得到客观检验,根据现有研究,以2017年湖南省的城市投入产出数据为基础,引入虚拟城市变量单元。虚拟城市单元的投入产出类型分别为“低投入高产出”“低投入中产出”“低投入低产出”…“高投入低产出”,并依次标记为“A”至“I”,结果见表4。

表4 2017年11个城市生态福利绩效有效性检测Table 4 Effectiveness test of urban ecological welfareperformance of 11 cities in 2017

在引入虚拟城市单元后,衡阳市和郴州市2017年的生态福利绩效值呈现无效变动。两市真实效率值分别为0.486和0.388,同时根据排名可知,衡阳市和郴州市的生态福利处于中下水平,整体生态福利较低。

通过对松弛变量分析发现,衡阳市和郴州市在2017年的环境产出及非经济福利上出现了较大程度的无效变动,证明两市的经济、环境与人类的发展协调度不足,经济发展多是通过牺牲环境和人类福利获得的。通过对虚拟城市单元的观察,效率排名前3名的城市均为低投入类型,而产出数据则各有高低;排名末位的3座城市则属于高投入类型,产出数据也各不相同,因此,矿业城市的生产要素投入、使用效率是影响其生态福利绩效的重要因素,政府、企业应首要提高工业生产技术,促进生产要素充分合理利用,达到最佳生产规模。

3.3 动态福利绩效的影响因素分析

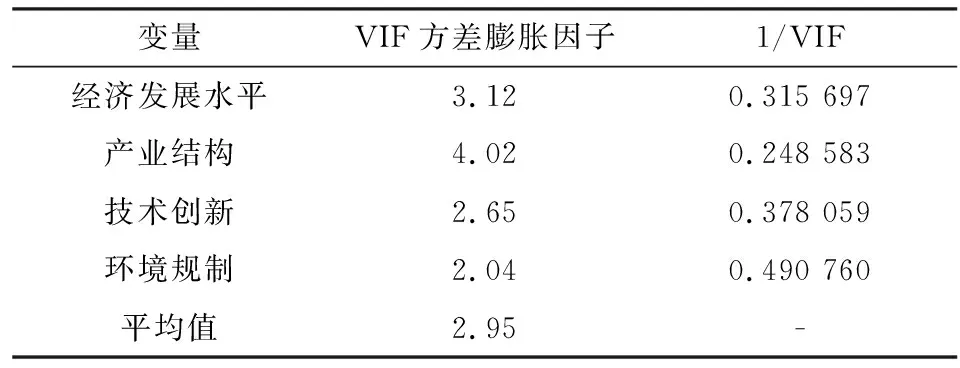

本文根据已有研究,以绩效增量的角度,即动态效率值M值作为因变量,以人均GDP反映经济发展水平、产业结构因素反映产业高级化程度、技术创新因素反映生产技术水平、环境规制因素反映污染治理程度,考虑矿业城市实际,选择对应自变量。先通过STATA 12软件检验VIF方差膨胀因子,通过多重共线性检验后,再运用EVIEWS9.0软件构建Tobit回归模型,其结果见表5和表6。

由表5和表6可知,第一,经济发展水平是湖南省矿业城市生态福利绩效提高的关键因素。随着城市经济发展水平的提高,人们对环境及城市的医疗教育资源的关注度也随之提高,促进了城市生态福利绩效的显著增长。第二,科技创新也是加速湖南省矿业城市生态福利提升的重要因素。科技支出比每提高1%,整体绩效增速提高0.045%,两市政府应加大科技投入,促进当地采矿业生产技术水平提高,摆脱落后的高污染生产模式,实现清洁化生产。第三,现有的工业产业结构和加强环境规制都会抑制当地生态福利的动态成长。这证明当地工业结构较为单一落后,盲目地提高工业产值,尤其采掘业的产值,会对当地的生态福利造成负外部性的影响;同时,加强环境治理能减少企业排污,使其逐步实现清洁生产模式,当企业考虑环境成本时,生态福利的增速也会受到相应的限制。

表5 VIF方差膨胀因子检测表Table 5 Vif variance expansion factor test table

表6 Tobit回归模型测算值Table 6 Calculation value of Tobit regression model

4 结论与建议

1) 通过动态分析可知,技术进步和固定资产的投入有助于矿业城市生态福利水平的提高,而排污治理行动虽减少了企业的排污量,却导致工业产值增速放缓。

2) 通过静态分析发现,生产要素(如工业生产技术和基础设施)的投入和使用效率有利于矿业城市生态福利绩效的提升,而经济发展水平则与矿业城市生态福利绩效未存在直接关系。

3) 通过影响因素分析,可以看出经济发展水平和科技创新是导致矿业城市动态的生态福利绩效增长的主要驱动因素,但现有的工业产业结构和环境规制却限制了矿业城市生态福利绩效的增速。

为促进湖南省矿业城市生态福利水平提高,实现生态环境保护、经济增长与人类发展的和谐性,本文根据研究为湖南省矿业城市发展提供以下政策建议。

1) 大力发展经济,改善优化产业结构。两市近年来经济发展迅速,但如此高的经济增长是由“高投入、高污染”得到的,城市经济发展须由“高速”向“高质量”进行转变。两市政府应在经济发展的同时,逐步将产业重心向第三产业转移,借鉴国内外资源型城市转型的成功案例,以旅游业、文化业等行业作为经济发展的重要领域进行开发。

2) 矿冶技术的发展也是促进当地生态福利提高的重要因素。在中国城市化进程中,环境能源问题一直是一大“难题”,而矿业城市作为典型的资源依赖型城市,其生态环境转型任务更为艰巨。提高资源能源的使用效率,必须依靠工业技术的创新,因此,政府应重视当地科学技术的发展,加大对科学技术的投入,鼓励技术创新,整合当地矿冶技术资源,灵活运用至生产生活当中。同时,充分激发当地大型科学技术企业的创新积极性,鼓励企业研发,研发出绿色生产核心技术,并用于开展科学技术成果交流会。

3) 制定切合矿业城市实情的环境法规。党的十八大、十九大连续强调了社会主义生态文明的重要战略地位,政府作为环境规制的主体,应当发挥积极作用,通过制定相应的环保法规、征收环境税、组织排污权交易等直接间接举措减少当地企业的排污。同时,也应考虑到矿业城市的发展主要依托于当地丰厚的矿产资源,矿产的开采、加工等流程都会造成环境污染,政府至企业都要对其中的利弊进行权衡,在经济、环境与“人”之间寻求平衡。由当地工业委员会进行牵头,组织企业代表与政府进行商讨决议,最终制定出符合多方利益相关者的环境法规。