农业供给侧结构性改革背景下的福建省农业绿色发展评价分析

2020-10-18郑昆荩阮妙鸿洪雅芳白丽月沈立游武

郑昆荩,阮妙鸿*,洪雅芳,白丽月,沈立,游武

(1.福建省农村工作研究中心,福建 福州 350003; 2.福建省农业生态环境与能源技术推广总站,福建 福州 350003)

绿色农业是指一切有利于环境保护、有利于农产品数量和质量安全、有利于可持续发展的农业发展形态与模式,是传统农业和现代农业的有机结合,是在综合协调资源、环境、经济、政府管理以及人民生活水平基础之上,以实现农业可持续发展和推进农业现代化、确保整个国民经济的良性发展、满足城乡居民的生活需要为目标的一种高效、稳定的农业生产体系[1-2]。农业绿色发展是农业可持续发展的拓展和延伸,与农业可持续发展理念相比,农业绿色发展对环境、资源、社会各方面的要求更加具体和深入。实现绿色农业发展已逐渐成为国际上农业发展的最优模式和农民增收的有效途径。在供给侧结构性改革背景下,我国农业农村绿色发展既存在着许多有利条件,又面临着许多发展难题。随着我国经济的不断发展,经济结构、产业结构、消费需求、收入分配制度正在发生全面、深刻的变化,土壤退化、环境污染、产品质量缺陷等问题不断产生。在“十三五”规划中,绿色发展首次作为五大发展理念之一被提出并系统化,2016年“中央一号文件”也指出要实现农业绿色发展,这些都体现了农业绿色发展对我国农业可持续发展和推进农业现代化的重要性[1]。

为此,我国相继出台了《全国农业绿色发展规划(2015—2030年)》《西北旱区农牧业绿色发展规划(2016—2020年)》和《国家农业绿色发展试验示范区建设方案》等一系列推进农业绿色发展的文件,引导各地转方式、调结构,走农业绿色发展之路[2]。福建省也积极响应国家的号召,相继制定出台《关于创新体制机制推进农业绿色发展加快建设生态农业的实施意见》《福建省加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案》等政策性文件,以加快福建省农业绿色发展进程[3]。

目前,虽然推进农业绿色发展的重要性已被政府及国内外专家所认可,但是关于农业绿色发展的衡量和考核尚没有相关的标准,也没有一套统一的评价指标体系。本文依托《福建统计年鉴》《福建农村统计年鉴》以及各设区市统计公报等数据,通过相关性分析和主成分分析法,探索构建福建省农业绿色发展评价体系,构建综合评价模型,对福建省各个设区市及农业县的农业绿色发展水平进行评价分析,以期为促进福建省农业绿色发展提供参考。

1 材料与方法

1.1 数据来源

本文依托《福建统计年鉴》《福建农村统计年鉴》,以及各设区市统计公报等数据。

1.2 指标评价方法

采用相关性分析法建立福建省农业绿色发展指标体系,采用主成分分析法确定指标权重,利用加权求和法构建福建省农业绿色发展综合模型,对福建省2016—2018年绿色发展水平进行评价。

1.3 指标选取原则

针对福建省农业发展的特点与目标要求,结合一般指标体系设置的原则,农业绿色发展指标体系设置须遵循下列原则:①体现农业绿色发展内涵,突出农业绿色发展系统目标;②指标体系要全面但不可包罗万象;③实用性和可操作性原则;④层次性和简洁性原则;⑤规范性和完整性原则;⑥动态性与静态性相联系原则。

1.4 指标体系构建

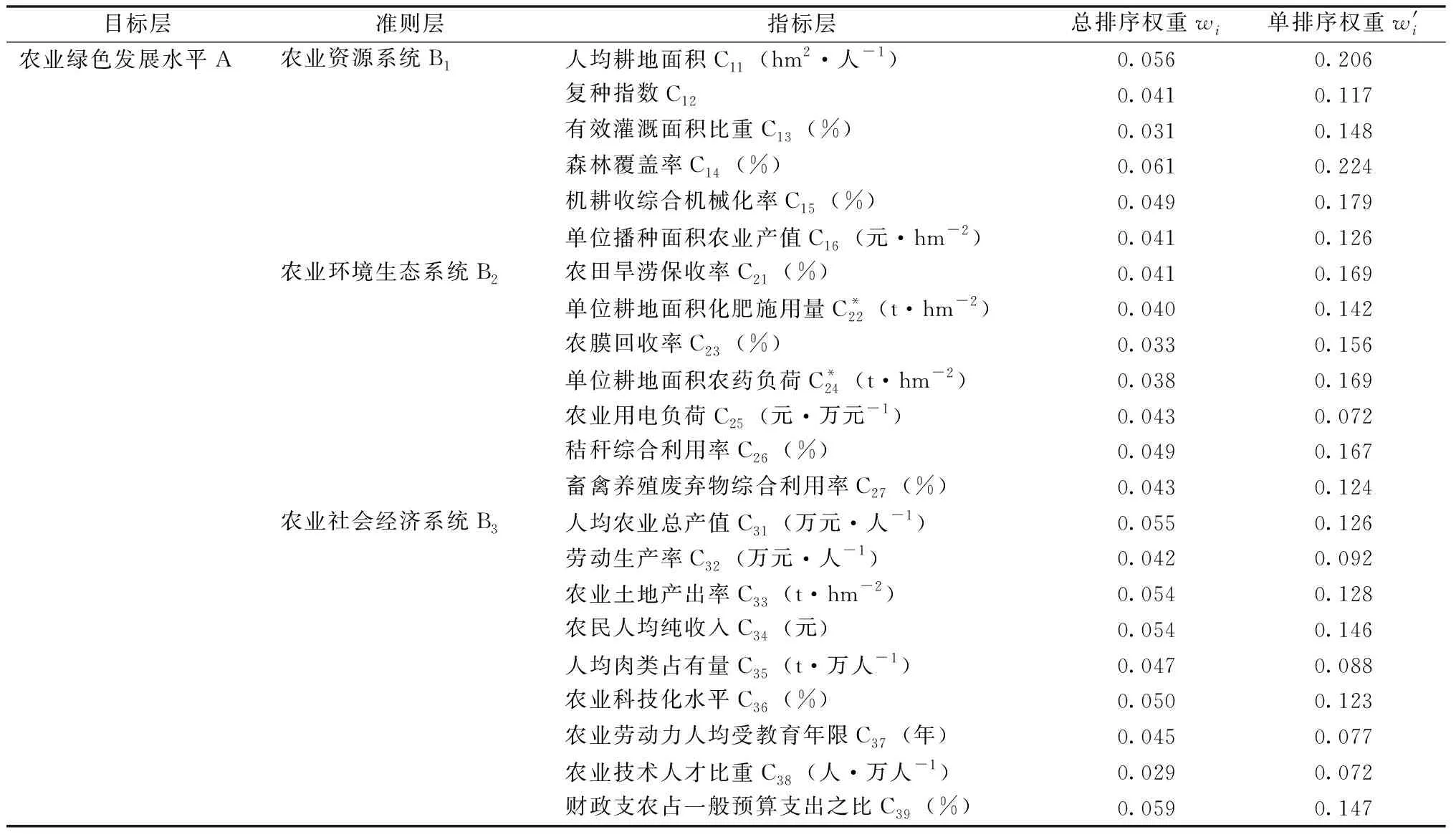

农业绿色发展是在农业可持续发展的基础上深化的成果。由于目前关于农业绿色发展的衡量和考核尚没有明确的标准,也没有一套统一的评价体系,根据农业绿色发展的内涵和评价思路,将农业绿色发展的目标、内容和重点任务,特别是深化农业供给侧结构性改革的要求纳入考量,参考目前农业可持续发展评价指标体系的相关研究成果[2-14],从农业资源系统、农业生态环境系统、农业社会经济系统3个维度提出22个指标的农业绿色发展评价指标体系,结果如表1所示。

表1 福建省农业绿色发展评价指标体系及评价指标权重

1.5 农业绿色发展评价方法

采用主成分分析法确定农业绿色发展指标体系中的指标权重是目前客观性较强的一种分析方法[2-9,11-17]。利用SPSS软件,对标准化后的指标数据进行主成分分析,采用KMO和Barlett’s test of Sphericity对指标数据是否适合做主成分分析进行检验,得到KMO值为0.896,累计总方差贡献率94.863%,Barlett’s test of Sphericity的近似卡方值为762.845,表明主成分分析法可以满足模型要求。利用SPSS软件分析得出因子成分矩阵,通过对初始因子载荷矩阵进行最大方差旋转,得出各主成分分析结果,再根据公式求得各指标的总排序权重wi和各准则层中指标的单排序权重w′i(表1),计算公式如下:

式中:zij为第i项指标在第j个主成分线性组合中的系数;yij为“成分矩阵a表”中的载荷数;λj为“解释的总方差表”中第j个主成分特征根。

式中:ki为第i项指标在综合得分模型中的系数;βj为“解释的总方差表”中第j个主成分的方差贡献率;m为主成分个数。

式中:wi为第i项指标的总排序权重;n为评价指标个数。

式中:w′i为各准则层中第i项指标的单排序权重;e为各准则层中评价指标的个数。

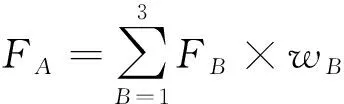

运用加权求和法,计算各准则层评价指数及综合评价指数,对绿色发展能力进行评价。各准则层的绿色发展评价指数和区域绿色发展综合评价指数,分别根据以下公式求得:

式中:FB为各准则层的绿色发展指数;Pi为第i项指标的评定系数;e为各准则层中评价指标的个数。

式中:FA为区域农业绿色发展指数;wB为各准则层的权重;n为评价指标的个数。FA值或FB值越大,表示绿色性水平越高。

2 结果与分析

农业绿色发展是农业可持续发展的拓展和延伸,与农业可持续发展理念相比,农业绿色发展对环境、资源、社会各方面的要求更加具体和深入,由于目前关于农业绿色发展的衡量和考核尚没有明确标准,也没有一套统一的评价体系。参考目前有关农业可持续发展指标评价体系的研究成果[6-8,10],对本文的研究结果开展评价分析,当评价因子达到0.801~0.918以上为可持续发展较高水平,0.710~0.796为可持续发展中等水平,0.535~0.699为可持续发展较低水平。

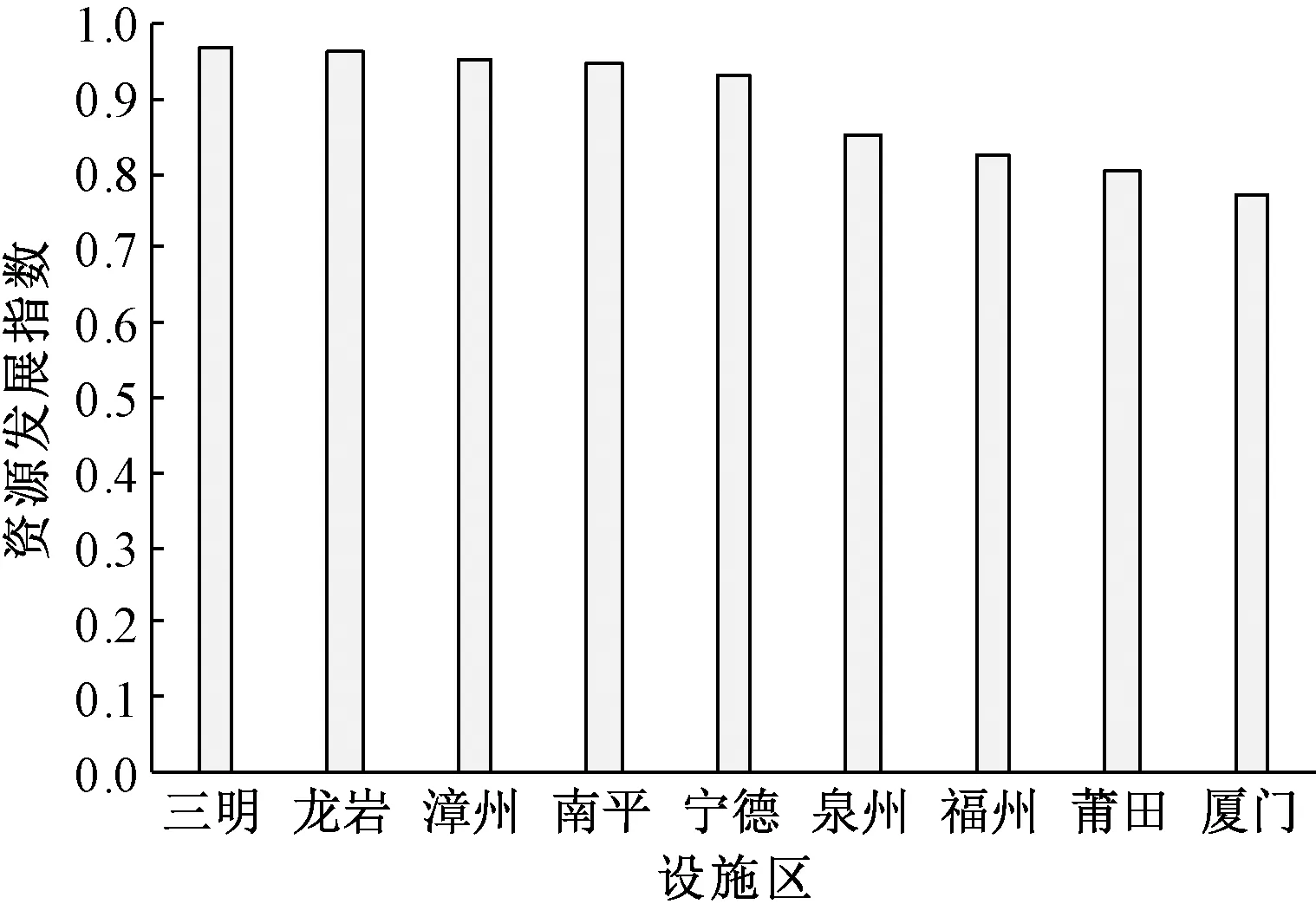

2.1 农业资源绿色发展水平分析

从区域发展情况来看,2016—2018年福建省各设区市的农业资源绿色发展指数为0.768~0.968(图1)。其中,三明、龙岩、漳州、南平、宁德市的农业资源绿色发展较高,泉州、福州、莆田、厦门市的农业资源绿色发展水平较相近,处于中等水平。可见闽西北地区农业资源绿色环境的先天优势比较明显。这主要受森林覆盖率指标的影响,闽西北地区的森林覆盖率平均达到77.4%,而闽东南地区仅为55.3%。同时,闽东南地区人口众多,人均耕地较低也是造成评分较低的主要原因。

图1 福建省各市农业资源绿色发展水平

从时间上看,2016—2018年,福建省各设区市的农业资源绿色发展趋势总体平稳增长。图2显示,闽东南地区的增幅较大,以厦门市的增幅最高,达到7.8%;闽西北地区的增幅较小,以南平市的增幅最小,仅0.9%。

图2 福建省各设区市2016—2018年农业资源绿色发展趋势

总体而言,区域间的农业资源绿色发展水平差距依然呈扩大趋势,但增幅正在逐渐缩小,验证了闽东南地区应对农业资源先天弱势的建设正显现出一定成效。

2.2 农业生态环境绿色发展水平

从区域发展情况来看,2016—2018年福建省各设区市的农业生态环境绿色发展指数为0.760~0.962。图3显示,泉州市的农业生态环境绿色发展指数最高,达到0.962;厦门、福州、三明、宁德市发展水平中等;龙岩、南平、漳州、莆田市的农业生态环境绿色发展水平接近,程度相对较低。

图3 福建省各市农业环境生态绿色发展水平

从时间上看,2016—2018年,福建省各设区市的农业生态环境绿色发展水平总体呈现出逐年上升的趋势(图4)。

图4 福建省各设区市2016—2018年农业生态环境发展趋势

总体上看,各设区市的得分具有相似性。结果表明,全省农业生态环境具有一致性,总体较好。

2.3 农业社会经济绿色发展水平

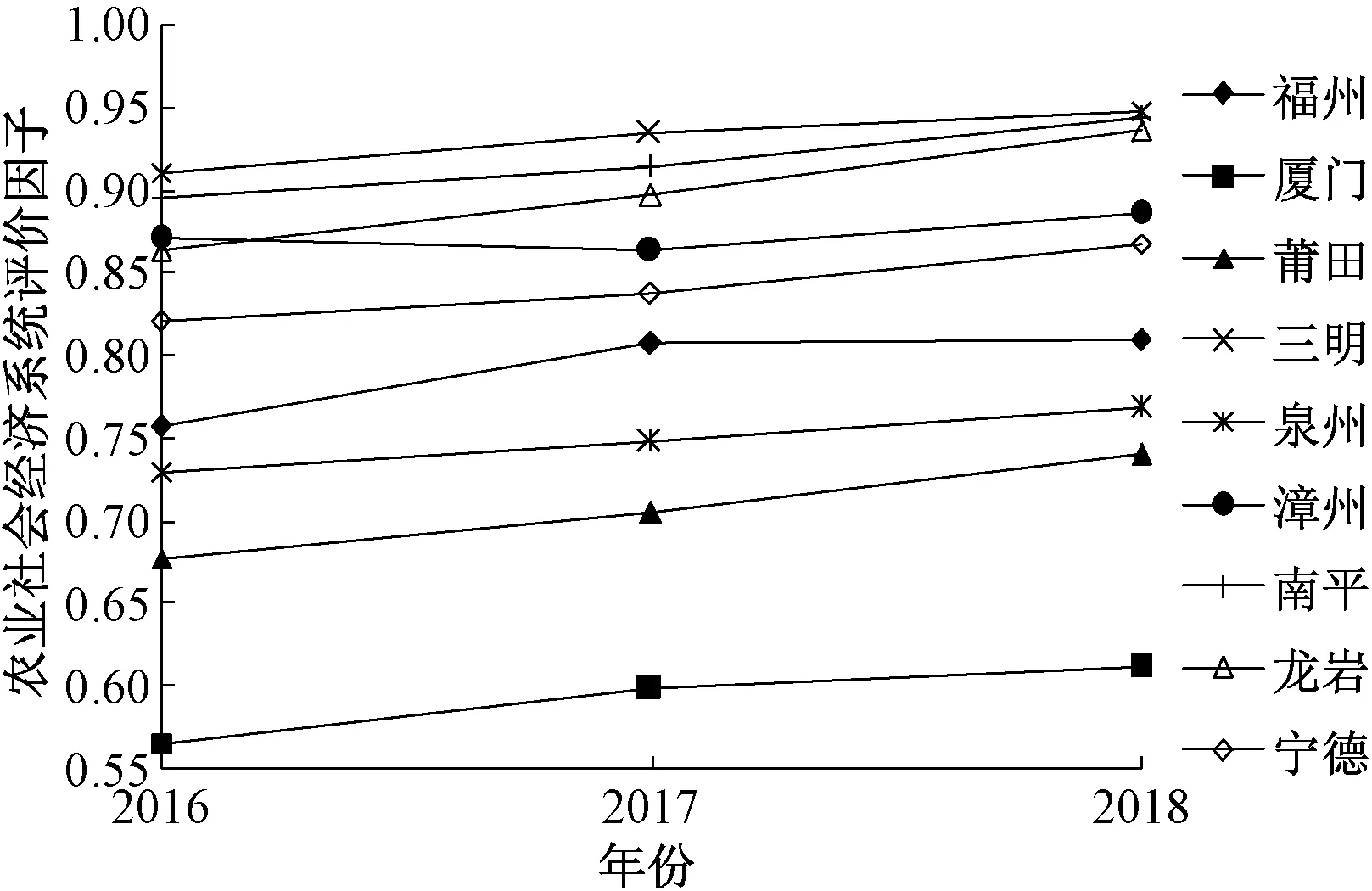

从区域发展情况来看,2016—2018年,福建省各设区市的农业社会经济绿色发展指数为0.592~0.930。图5显示,三明、南平、龙岩市的农业经济绿色发展水平较高,分别达到0.930、0.917、0.898;漳州、宁德、福州、泉州、莆田市的农业经济绿色发展水平较为接近,处于中等水平;厦门市发展水平最低。

图5 福建省各市农业社会经济绿色发展水平

从时间来看,2016—2018年,福建省各设区市的农业社会经济发展水平逐年平稳上升(图6)。

图6 福建省各设区市2016—2018年农业社会经济发展趋势

总体上看,闽西地区的农业社会经济绿色发展水平最高,这与近年来政府对闽西、闽北等经济欠发达地区加大农业投入和政策倾斜有关。厦门市的绿色发展水平最低,与近年来城镇化的推进、工业化的发展、土地利用方式的改变等使农业投入产出占经济总量不高有关。同时,该地区农村人口多、消费需求高也是主要原因。从全省范围来看,福建省农业从业人员受教育水平、农业科技水平不高,是制约农业社会经济水平发展的主要原因。

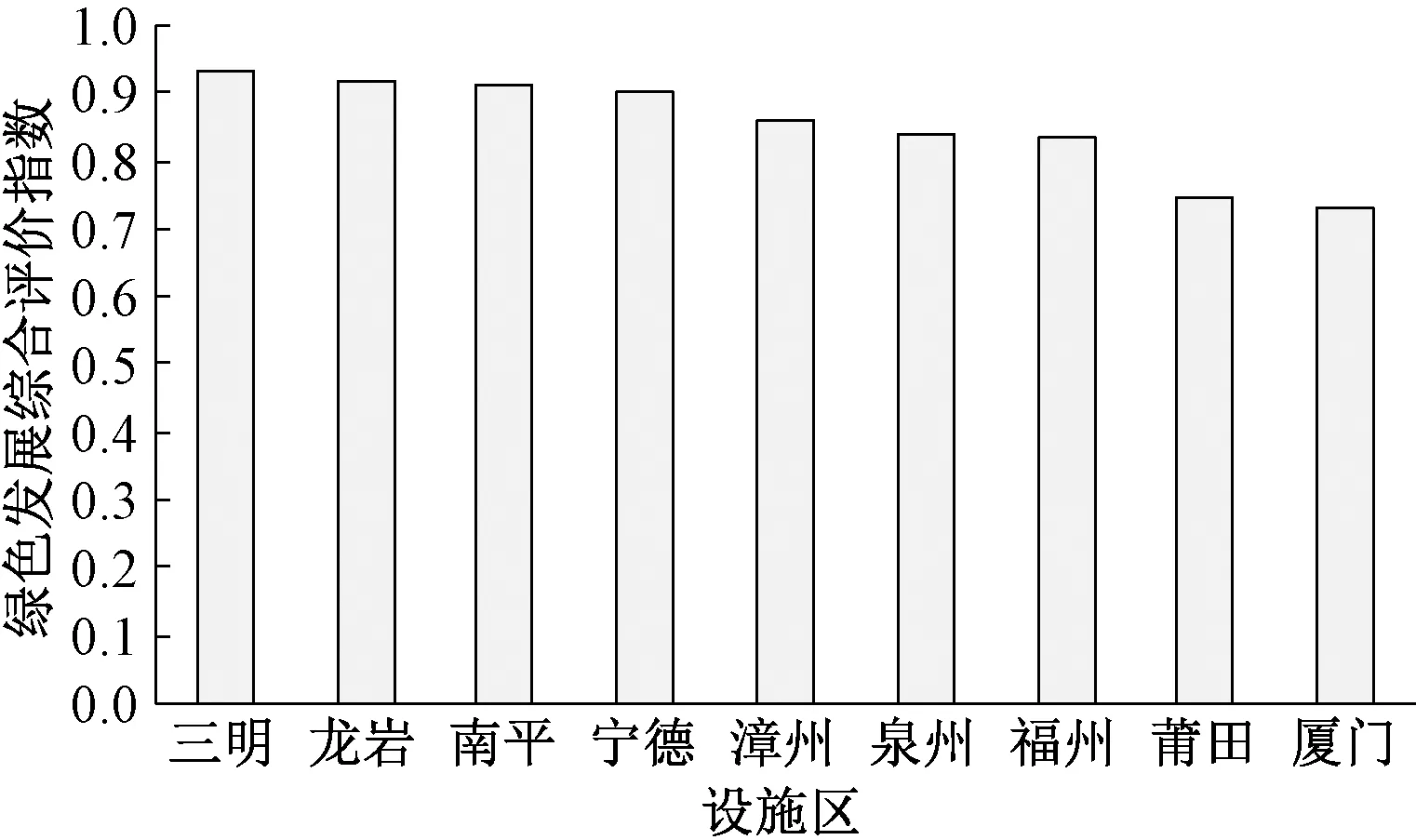

2.4 农业绿色发展水平综合评价

如图7所示,从区域发展情况来看,2016—2018年福建省各设区市的农业绿色发展综合指数为0.733~0.933。其中,三明、龙岩、南平、宁德市的绿色发展综合水平较高;漳州、泉州、福州市绿色发展水平接近,处于中等水平;莆田、厦门市的绿色发展综合水平相对较低。

图7 福建省各市农业绿色发展综合水平

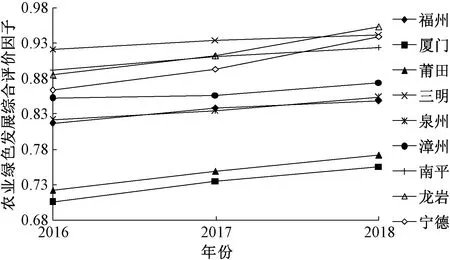

从时间来看,2016—2018年福建省各设区市的农业资源绿色发展综合水平逐年上升(图8)。

图8 福建省各设区市2016—2018年农业绿色发展综合水平

3 小结与建议

3.1 农业绿色发展水平逐年提升

基于时间角度的分析结果可以看出,自2016年“中央一号文件”提出农业绿色发展概念后,福建省加大了对农业的财政投入和政策倾斜[8-9,18],农业化肥使用量、农药负荷均有一定程度的降低,劳动生产率、农业土地产出率、农民人均纯收入皆有所提高,农业社会经济的发展得到促进,全省农业绿色发展水平逐年提升。

3.2 闽西北地区农业资源优势明显

基于区域发展角度的分析结果,福建省生态环境总体良好。受森林覆盖率指标的影响,闽西北地区农业资源绿色环境的先天优势比较明显,闽西北地区的森林覆盖率平均达到77.35%,而闽东南地区仅为55.27%,闽西北地区应立足于资源优势,聚焦合理的耕作方式及山区农业资源的开发,以提高农业绿色发展水平。人口多、人均耕地较低是闽东南地区评分较低的主要原因,闽东南地区应寻求一种更加紧凑、集中、绿色、高效的城市发展策略[18],加快产业转型升级,以应对农业资源先天弱势,提升农业绿色发展水平。

3.3 农业绿色发展水平与区域经济水平反相关

基于区域发展角度分析的结果可以看出,农业绿色发展水平呈现出闽西北地区的农业绿色发展水平高于闽东南地区的特征,其中三明、龙岩、南平市的农业绿色发展优势较为明显,这与近年来政府对闽西、闽北等经济欠发达地区的农业投入和政策倾斜有关。具体表现为,闽西北地区的财政支农资金投入占全省农业总投入的60%以上;闽东南地区随着近年来城镇化的推进、工业化的发展和土地利用方式的改变,使农业投入产出占经济总量不高。同时,该地区人口密度大、消费需求高也是导致指标评分较低的主要原因。从全省范围来看,福建省农业从业人员受教育水平和农业科技水平不高,成为制约农业社会经济水平发展的主要因素。提升农业技术人才比重、加大农业人才培训和提升农业科技化水平是提高农业绿色发展水平的主要方向。

3.4 指标体系的应用建议

针对前文对福建省农业绿色发展评价体系的分析结果,对本指标体系的应用提出如下建议。

3.4.1 因地制宜地调整部分指标进行评价

在进行县域绿色发展评价应用的过程中可以发现,农业绿色发展具有阶段性区域性特征[1],对于农业产业结构较为均衡的地区,如尤溪县、上杭县等地区,该指标体系的指标设置合理,评价结果准确度较高。对于单一产业比重较大的区域,如安溪县、福清市,则建议根据当地的实际情况,适当增加单一产业的绿色发展相关指标,以体现所评价区域的类型和特点,进行更客观更科学的评价。

3.4.2 完善农业绿色发展数据采集及统计体系

可靠完整的数据来源是进行农业绿色发展评价的基础,通过对各类官方统计资料的研究发现,在已有的不同级别官方统计资料中,有关农业资源状况、污染排放及环境治理、生态保护等方面的统计数据极其有限。因考虑到了数据的可获得性,本报告在指标选择的时候,会有一些能够反映农业绿色发展水平的指标没有纳入,如“三品一标”比重、高标准农田比重等。从长远来看,建议由政府主导,建立农业绿色发展专项数据库及统计体系,为农业绿色发展的各项工作提供数据支持,以推进农业绿色发展评价体系的构建,提升当地农产品的附加价值。