第十三届大学生结构设计竞赛制作研究

2020-10-15刘孟达刘兴旺刘思雨芦新月

刘孟达,刘兴旺,2, 孙 玮,刘思雨, 芦新月

(1.河北农业大学 理工学院,河北 黄骅 061100;2.天津大学 建筑工程学院,天津 300072)

1 赛题简介

1.1 命题背景

我国作为能源使用最大的国家,为满足我国电力大规模、远距离输送和大范围优化配置的迫切需要,输电塔是线路最基础的结构,由于输电塔所处环境、地形复杂,需要承受包括风荷载等多种荷载作用,所以输电塔的安全和最大程度节省钢材尤为重要。

1.2 赛题提要

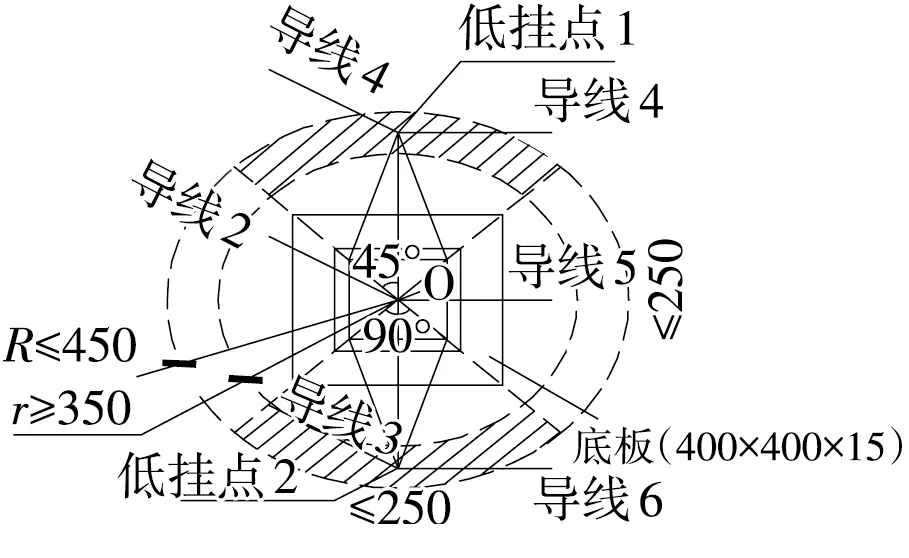

大赛所用竹皮厚度分别为0.2、0.35、0.5 mm。采用竹杆件尺寸为6×1(mm),2×2(mm),3×3(mm),弹性模量E=6 GPa。低挂点高度为1 000~1 200 mm,高挂点高度为1 200~1 400 mm。尺寸要求俯视图如图1所示,模型加载分为三部分。第一部分:在一导线加竖向荷载;第二部分:对包括高挂点和低挂点三根导线上分别加竖向荷载;第三部分:在高挂点加横向荷载,如图2所示。

图1 尺寸要求俯视图

图2 加载情况概况

1.3 结构构思

结构尺寸必须满足题目要求,并满足16种工况的前提下减轻质量。其中,一、二级加载对应实际情况下输电线布置方式对输电塔的影响,三级加载对应着水平荷载(如风荷载)。结构需要抵抗一、三级荷载对结构的压力与弯矩,抵抗二级荷载对结构的扭矩。本次大赛对结构的抗压、抗扭、抗弯提出了很高的要求,因为工况众多所以前期准备很繁琐。

在仔细分析试验模型结构受力特点的基础上,不断优化主要受力构件,减少不必要的支撑,才能达到充分发挥材料特性,使结构质量降到最低的目标。此外,由于节点通常应力集中明显且受力复杂易受制作工艺影响,其细部制作尤为重要[1]。工况设计压弯与扭矩作用荷载,模拟工况与实际工况相近,对于输电塔实际工程设计有较好借鉴[2]。

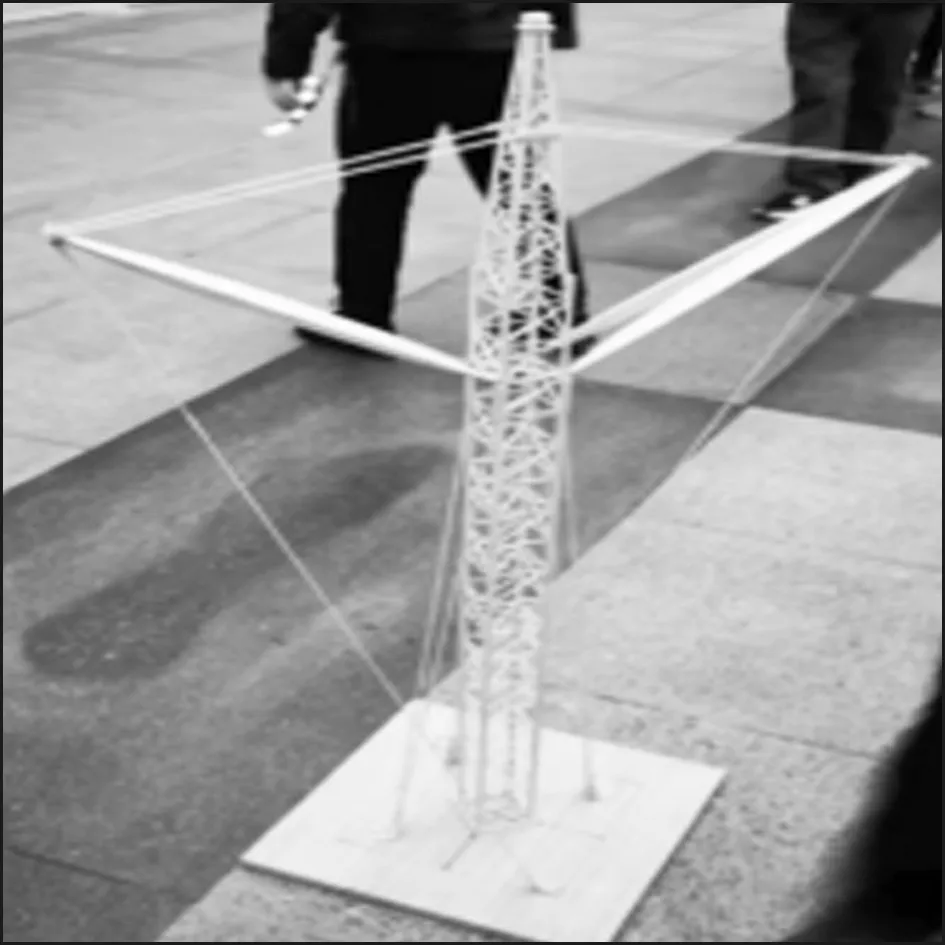

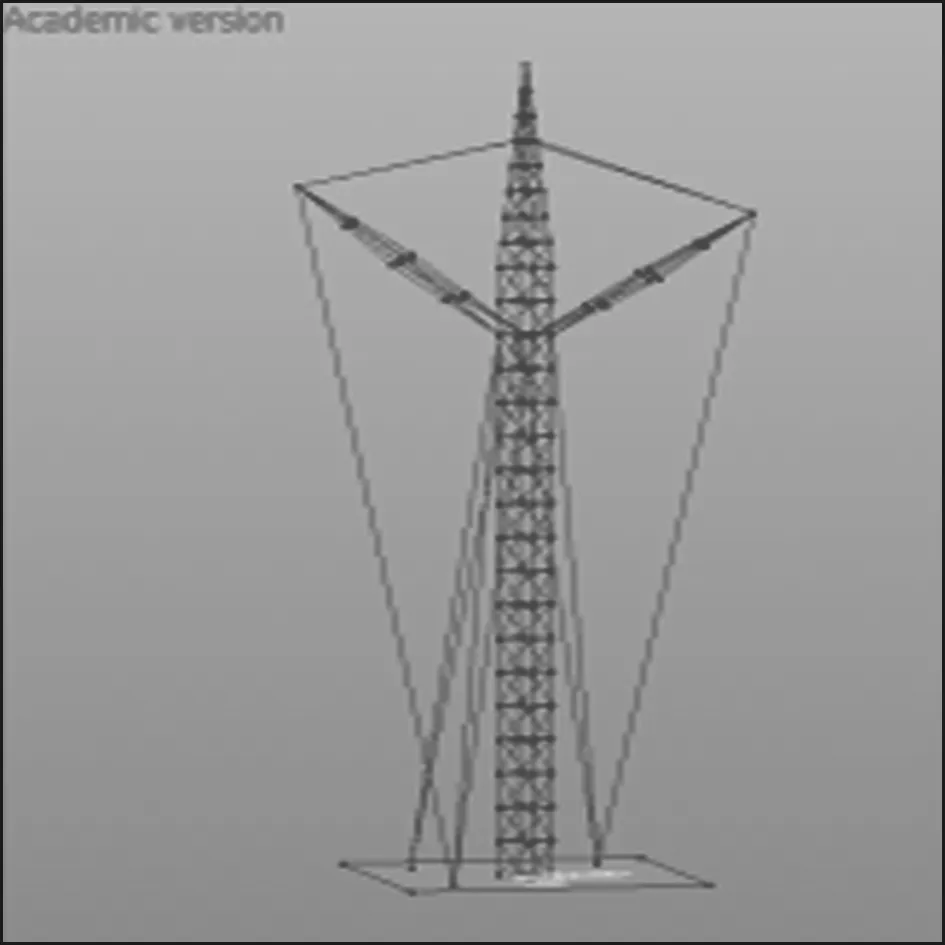

结构主要由三部分构成:塔柱、塔尖、塔翼。为减轻质量,增加结构的抗扭性,塔柱和塔尖采用角钢结构,用2×2(mm)杆件作为横撑,3×3(mm)杆件作为斜撑,模型实物如图3所示。塔翼采用鱼腹柱外包0.2 mm竹皮的形式把两翼质量减至最轻。根据工况特点设置拉条位置和高度,保证结构联合受力,对结构进行优化得到最终模型,Midas模型整体如图4所示。

图3 模型实物图

图4 Midas模型图

2 塔柱的加强

柱身为单层格构柱,由四根截面为6×7(mm)角钢构成,截面尺寸5×5(cm)。本题对柱体抗压、抗弯有较高要求,当下坡门架旋转角度增大时,总水平荷载大幅增加。对于一级荷载选择高挂点进行加载,柱体抗压、抗弯要求也较高,所以对柱体的加强至关重要。此模型对塔柱的加强主要采用的三种方式分别为加劲肋、外包角钢和渐变柱,本文分析三种加强方式的优缺点。

2.1 加劲肋

对于需要加强的柱体来说角钢内侧粘贴3×3(mm)杆件作为加劲肋,加劲肋可以大幅度增加柱体刚度,提高抗压和抗弯的能力。在制作时要根据节点形状,裁剪出尺寸合适,贴合紧密的加劲肋。因为柱层间隔较短,另外渐变层尺寸的变化,所以需要不断改变尺寸,对截面进行打磨尝试,加劲肋的粘贴效果如图5所示。加劲肋的制作需要极大耐心,其加强柱体效果明显,但耗时较长,做工要求严苛。

图5 加劲肋

2.2 外包角钢

当下坡门架角度增大,导致偏向荷载剧增,对柱体抗压抗弯能力要求进一步提高。单纯的粘结加劲肋不足以抵抗弯矩与压力。要对柱体进行外包角钢加强如图6。但是外包角钢的长度应与翼下节点至底座等长。在实验时,当外包角钢长度不足时,因为截面强度的突变导致较弱截面的破坏,所以使用外包角钢去加强柱体强度时,要整体外包。外包角钢制作简单、方便,加强效果显著。但此方法费材较多,下坡门架角度较小时,一般不采用。

图6 外包角钢

2.3 渐变柱

根据Midas软件分析,柱体下部弯矩较大,为加强下部抗弯能力,防止截面突变,特采用渐变形式加强柱体。从下至上4层桁架间距不断变大直至达到5 cm如图7。采用此方法加强柱体加大了加劲肋的制作难度,但大幅增加结构整体抗弯性,这种加强方式相对耗材较少。

图7 渐变柱

对于此三种加强方式,综合各方式的优缺点,对于下坡门架不同旋转角度选择柱体加强方式。因渐变柱和加劲肋形式加强效果较优,增加模型质量较轻,所以不同工况均选择此加强方式。外包角钢方式相对较重,但其能大幅增加结构整体性,所以当下坡门架为30°和45°时,对靠近三级荷载柱体使用。

3 塔翼、塔尖和拉条的制作

3.1 塔翼的制作

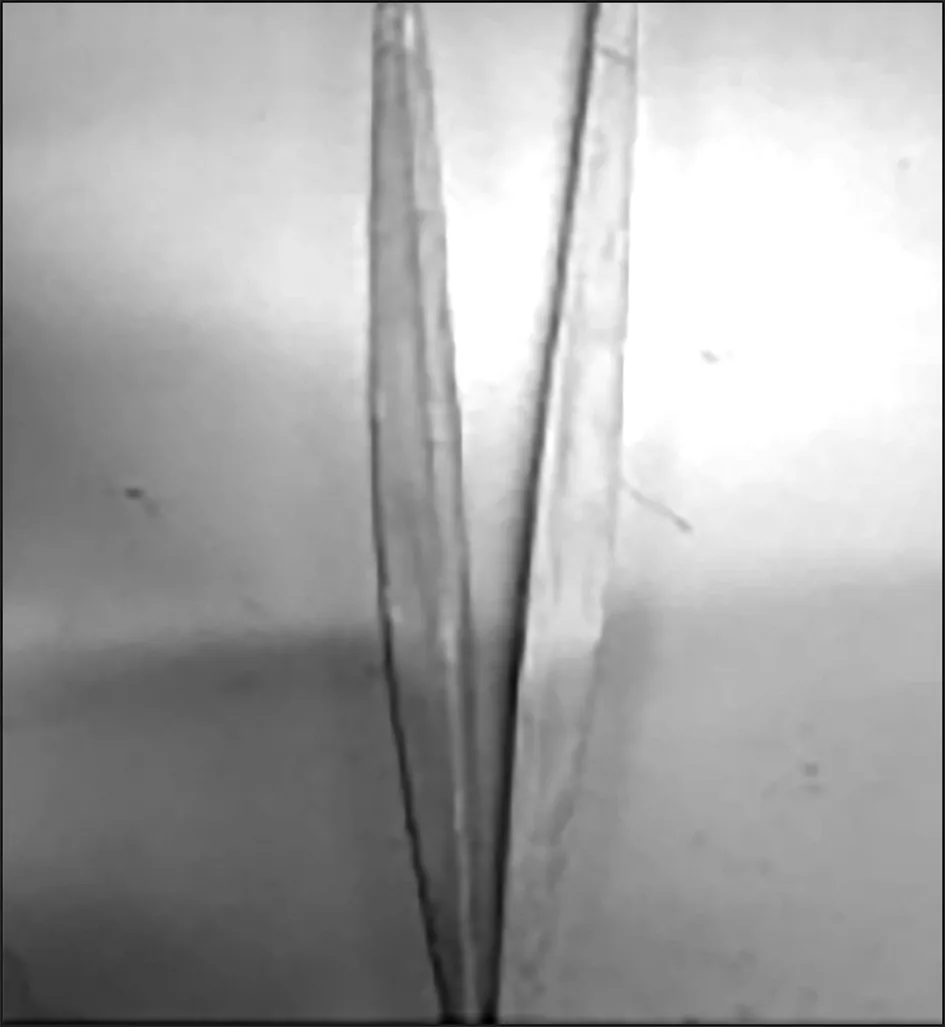

鱼腹柱可分为三棱鱼腹柱和四棱鱼腹柱,鱼腹翼由四个单体梭形柱组成。鱼腹柱由少量2×2(mm)连杆与竹皮构成,骨架为2×2(mm)竹条,蒙皮为0.2 mm竹皮。蒙皮效应利用了蒙皮自身在其平面内较大的抗拉和剪切强度。在结构制作中可以借鉴使用,以此模型三棱鱼腹翼为例,一个翼由两个鱼腹柱构成,如图8。鱼腹柱的制作和粘贴难度较大,但此结构充分发挥了材料性能,抗压、抗扭能力达到承重条件的同时,结构质量也做到最小化。在各个径向腹杆部位也粘贴了竹皮,利用竹皮抗拉性能强的特点来加固节点,效果明显且美观[3]。

图8 鱼腹翼

3.2 塔尖的制作

塔尖采用四棱锥形状,四个棱采用角钢,2×2(mm)横撑,3×3(mm)斜撑。与柱体截面尺寸匹配使塔尖与柱体完美结合。因为越接近塔尖处尺寸越小,所以粘接难度越大。塔尖的棱柱有倾角所以尖端有较大缝隙,此处需要加填竹粉弥补缝隙。塔尖采用四棱锥结构形式,保证了整体承载力和结构连贯性。其在加强塔柱和塔尖连接节点稳定性的同时,增加了抗弯性能,悬挑水平外伸尺寸满足要求,结构合理[4]。

3.3 拉条的制作

此模型的成败很大一部分决定于拉条的制作。拉条采用2×2(mm)杆件,在节点及粘贴处采用3根2×2(mm)杆件并列连接以增大接触面积,防止拉条拉脱。需要制作不同位置及长度的拉条来满足不同工况的需求。因为需要满足相同角度四种工况,针对第一级荷载在柱身布置两根拉条,针对第二级荷载在悬臂末端各布置一根拉条,针对第三级荷载在柱身布置两根拉条。整体结构主要由拉条承受各级荷载,它相当于实际结构中的缆风绳。针对二级荷载的两根拉条可以根据具体抽取的工况进行方向的变化,抵抗结构的扭曲变形,提供反向预应力[5]。

4 结构制作技巧

秦亚丽等[6]最早对结构设计大赛进行了系统的总结,陈庆军等[7]将国内外大学生结构设计竞赛进行对比,指出其优点及不足等。在众多研究中总结出如下制作技巧:

角钢制作技巧:竹材本身存在边角不整齐的缺陷,因此在粘贴前需对竹材一侧进行打磨再粘贴,这样有助于增加粘贴时接触面积。材料本身具有竹材节点,所以需要涂抹一点竹粉对薄弱点进行补强。在粘贴时应尽量保证整体的平直,可以借助丁字尺宽面进行校正粘接,粘贴效果如图9所示。

图9 角钢

502使用技巧:例如塔翼与柱体粘接时,需要手持塔翼,应先滴少许胶水。若滴胶过多,会导致凝固显著变慢,从而容易滑动,不易粘接。固定之后再填竹粉,再次滴胶水粘固。因为胶水与竹粉反应会放出大量热所以在使用竹粉时,手一定不要触碰到滴胶的竹粉,以免烫伤。

竹杆生长节点的处理:本结构对拉条抗拉强度要求较高,我们需要对竹材节点进行补强。补强方式为使用0.2 mm竹皮对节点处进行外包2~3圈用502胶水粘贴,效果如图10所示。整体完工之后要进行仔细检查,防止因一个节点而造成整体结构破坏。

图10 节点补强

拉条底座的制作:我们采用了两种底座制作方法,第一种制作方法:使用12层0.2 mm的竹皮相连,采用竹沫加固填充的形式。底座拐点处需与受力方向一致,防止受拉时断裂,如图11(a)所示。第二种制作方法:利用竹皮卷制底座,在底座两侧粘贴1×6(mm)竹条用于和拉条连接,并在外侧粘贴2×2(mm)竹条,对连接部位进行补强如图11(b)所示。

(a)多层竹皮拉条底座

(a) 0°、15°、30°结构

5 工况分析及处理办法

本次赛题的难点之一就是在于工况多,且差异大。在电算分析中,笔者逐一计算了16种工况下模型的内力、变形和应力,发现不同工况下,杆件的受力差异很大,这和不同工况下导线角度的差异有很大关系。对于15°、30°、45°工况模型而言,A工况为最危险工况。因为下坡门架角度的改变,导致1和2导线水平分力增大,大大增加了靠近三级荷载侧结构受力,导致结构整体变形增大,更容易造成结构破坏。根据不同角度的特点,笔者改变悬臂的位置布置和拉条的角度以减小扭矩来提高结构整体稳定。

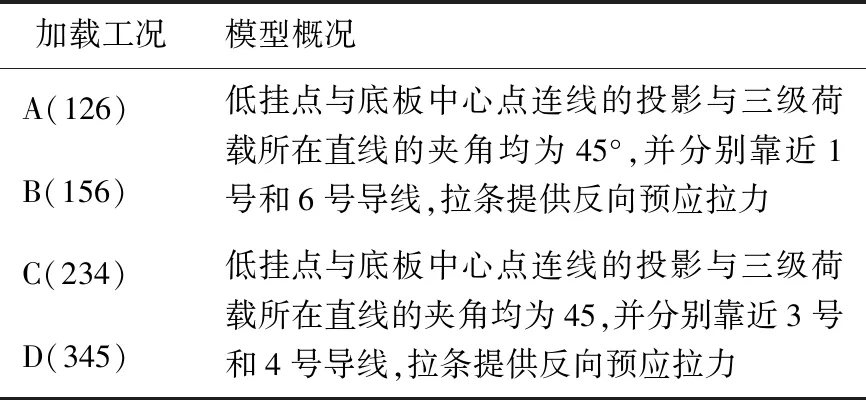

减小扭矩的方法:此赛题中二级荷载所产生的扭矩对结构抗扭强度提出了更高的水平,为减小扭矩该模型还可通过水平旋转角度来最大程度缩小力臂,更合理地减小了水平扭矩,提高结构的整体稳定性。根据不同工况设置两翼角度下坡门架角度为0°、15°、30°时,悬臂布置情况如表1所示。

表1 下坡门架0°、15°、30°悬臂布置情况

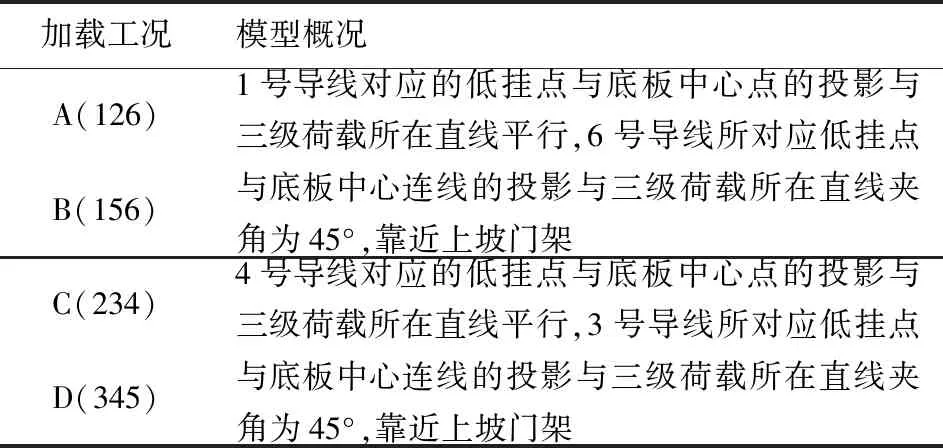

当下坡门架角度为45°时,悬臂布置情况如表2所示。

表2 下坡门架45°悬臂布置情况

利用有限元分析软件Midas gen建立了0°、15°、30°和45°结构模型,结构俯视模型如图12所示。

6 结构整体分析

综合受力分析、变形分析和承载力分析,可得出该模型通过充分利用竹条良好的抗拉性能以及格构柱本身的抗扭抗弯能力,可以承担各种工况的荷载。通过实验与数值模拟相对比,根据不同的工况有针对性地加强柱身强度,以及拉条的位置和数量。同时该模型还可通过水平旋转角度来最大程度缩小力臂,更合理地减小了水平扭矩,提高结构的整体稳定性。灵活简单、制作方便、承载能力强、用材较少,是本模型的最大特点。根据理论及试验分析,笔者对结构局部节点进行了加固处理,利用了竹粉和胶水的共同作用使各个构件形成一个整体,提高结构的整体性能,以保证其更好地发挥作用。

7 总 结

本文以第十三届全国大学生结构设计竞赛最佳制作奖作品为例,对模型优化和制作过程的设计要点进行了总结分析。分别从塔柱的加强,两翼的制作,拉条的设计及竹材、节点等处理方式进行了介绍。模型通过实验与数值模拟相对比,进行了优化设计,验证了模型优化思路的合理性及制作技巧的高效性。

[ID:010140]