枯木与竹为何同画:从(传)苏轼《木石图》看墨竹题材中的仙道观念(上)

2020-10-14谈晟广

谈晟广

北宋中期文坛领袖苏轼(1037-1101),兼善书法与绘画,在中国文化史和艺术史上占有着相当重要的地位。不过,因其传世画作罕见,苏轼绘画的真实面目向来扑朔迷离。

苏轼名下可能接近其真实画风的古代画作,有上海博物馆藏《古木怪石图》、中国美术馆藏《潇湘竹石图》和私人藏《木石图》(又称《枯木怪石图》)等。不过,《古木怪石图》和《潇湘竹石图》为国内公立机构馆藏,一直处于公众视野,大家对于它们是苏轼真迹的预期已经非常小,而一直颇为神秘的《木石图》就留给大家十分高的期待值。两位著名的书画鉴定家张珩(1914-1963)先生和徐邦达(1911-2012)先生,对《木石图》的真伪均曾作出过判断。张珩《木雁斋书画鉴赏笔记·绘画一》记:“此图纯以笔墨趣味胜,若以法度揆之,则失矣。此卷方雨楼从济宁购得后乃入白坚手,余曾许以九千金,坚不允,寻携去日本,阿部氏以万余得去。”这是已知关于此画最早的著录。从张珩愿意出价九千金的巨款来看,显然是默认了画跋为真迹,而且在文字记录中没有表示任何疑义。自去日本,此后便再也无人一睹此画真容,只有珂罗版图片的流传。徐邦达先生在《古书画过眼要录》中认为此卷是“真迹无疑”:“东坡以书法余事作画,此图树石以枯笔为勾皴,不拘泥于形似。小竹出石旁,萧疏几笔,亦不甚作意。图赠冯道士,其人无考。冯示刘良佐,良佐为题诗后接纸上。更后米芾书和韵诗,以尖笔作字,锋芒毕露,均为真迹无疑。书画纸接缝处,有南宋王厚之顺伯钤印。苏画传世真迹,仅见此一件。刘良佐其人无考。”《木石图》长期深藏不露,无疑加重了它的神秘感。2018年夏,《木石图》在香港佳士得拍卖公司甫一亮相,便引发了社会的强烈关注和有关真伪问题的广泛讨论。

通观整卷《木石图》,可分作四段:第一段,较长的空白引首;第二段,画心,绘枯木、怪石、小竹、细草等;第三段,两张质地完全相同的纸张拼接在一起(可能原先是一张纸,被裁断),先后书有北宋刘良佐和米芾跋文,纸质与画心不同;第四段,元代俞希鲁跋文和明代郭淐跋文,再后是很长的空白(图1)。《木石图》上现存的印章,包括题跋在内,计有41枚,可分作如下几类:南宋王厚之鉴藏印、元代杨遵和俞希鲁鉴藏印,明代沐璘、李廷相和郭淐鉴藏印。整卷无清代以后的鉴藏印。通过这些鉴藏印可知:此卷的下限是王厚之所处的南宋,如果承认米芾、刘良佐题跋与画是原配,该画的创作时代便无疑是北宋;杨遵的诸多藏品后来成为明代前期黔宁王沐府的收藏,其中就包括此卷以及元赵孟頫《双松平远图》,从沐璘所钤的“继轩”和“沐璘廷章”印的位置来看,特别是后隔水与俞希鲁跋文上的两方骑缝印,说明沐璘当是最后装裱此卷的人;明代中期,此卷为濮阳李廷相所藏;晚明郭淐是已知明代最后一位收藏此卷的人;整个清代,湮没无闻,收藏情况不明,可能是藏家秘而不宣,这或许也是此卷为何不能进入内府的一个重要原因;民国,此卷重新现身于人间,转瞬,又隐身于东瀛长达大半个世纪,直至2018年再次现身香港。

既然从鉴藏印的流传看《木石图》的年代下限可追至南宋,那么它到底有多大可能是苏轼的原作?或许,我们在全面了解墨竹的起源、文献记载中苏轼墨竹的特征、枯木与墨竹为什么要同画,以及在枯木竹石题材的谱系中此画到底可以置于何种位置等相关问题之后,便会有进一步的判断。

关于墨竹题材的起源,在宋元时期即是一个模糊不清的话题。黄庭坚在《道臻师画墨竹序》中认为墨竹可能始于唐吴道子:“墨竹始于近世,不知其所师承。初,吴道子作画,超其师杨惠之……故世之精识博物之士,多藏吴生墨本,至俗子乃炫丹青耳。意墨竹之师近出于此。”后来元李衎《竹谱详录》便采用此说。元张退公《墨竹记》则将唐玄宗视为墨竹的肇始者:“夫墨竹者肇自明皇,后传萧悦,因观竹影而得意,故写墨君以左右。”萧悦大约是记录中最早一位专以画竹而闻名的画家,据唐张彦远《历代名画记》:“萧悦,协律郎,工竹一色,有雅趣。”诗人白居易尝为之作《画竹歌》,云:“萧郎下笔独逼真,丹青以來唯一人。”

然而,长期以来为我们所忽略的是:唐五代以后,一直到文同和苏轼,墨竹的起源与盛行,带有非常强烈的仙道观念属性。

笔者《“以竹为宫,天子居中”:早期中国竹之隐秘象征》一文,研究了竹子在先秦至两汉时期被赋予各种隐秘的象征,其中一个重要的象征——竹即是龙,竹龙可互化。这早在《周易》中已经有所体现,《易·说卦》曰:“万物出乎震,震,东方也……震为龙……震为雷……为苍筤竹。”唐孔颖达的解释是:“竹初生之时,色苍筤,取其春生之美也。”东晋葛洪《神仙传》和《后汉书·方术列传》记载了一个“竹龙互化”的故事:东汉汝南(今属河南)人费长房跟随仙翁学道未果而被遣归,仙翁赠其一根竹杖,骑之须臾便回到了家里。长房又按照仙翁的说法,将竹杖投入到葛陂之中,回视,杖则化成一条龙飞去。这在后世成为与竹相关最重要的典故——“葛陂龙”,如南朝陈张正见《赋得阶前嫰竹》诗曰:“欲知抱节成龙处,当于山路葛陂中。”北齐萧放《咏竹诗》:“既来丹穴凤,还作葛陂龙。”宋刘珵《竹屿》:“欲问葛陂安在哉,端疑波底化龙来。”宋黄庭坚《和师厚栽竹》:“龙化葛陂去,凤吹阿阁鸣。”宋曾丰《岐竹》:“半夜葛陂雷雨作,二疏欲去终难留。君不见震为龙又为竹,竹又为龙几翻覆。”

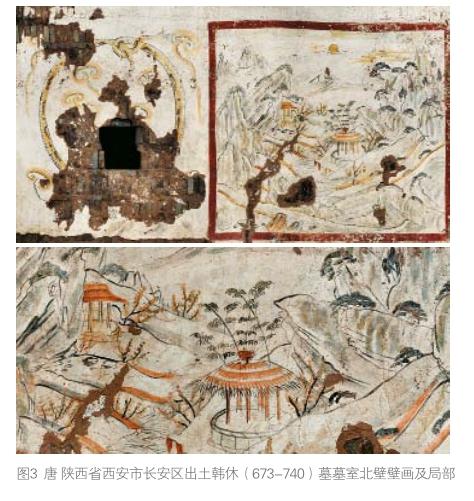

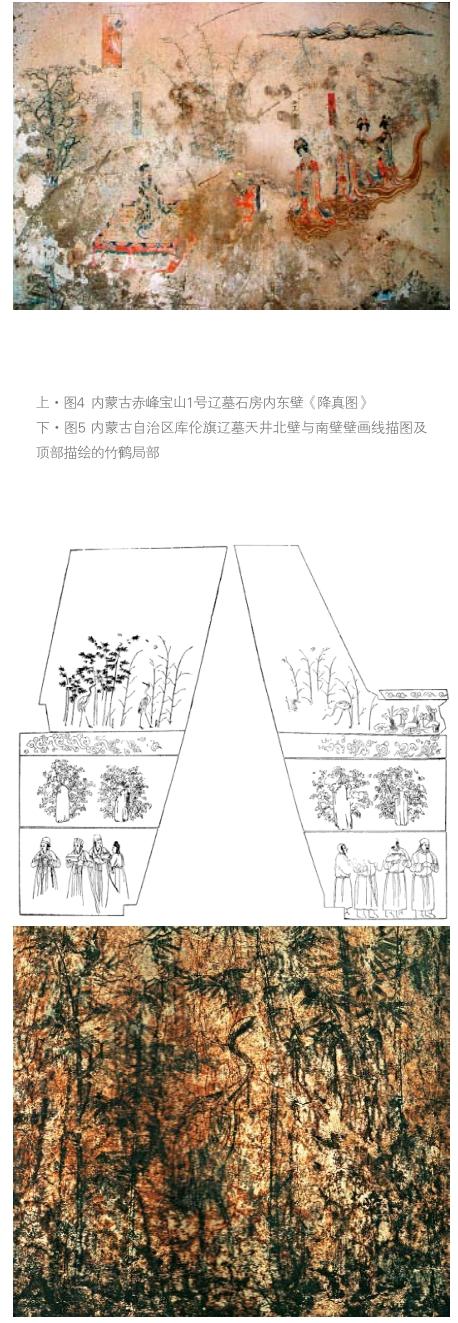

早期道教中,竹更被认为是“北机上精,受气于玄轩之宿”(梁陶弘景《真诰》卷八)、“竹是星精,多会神用”(陶弘景《周氏冥通记》卷一)。所谓“北机”,道教中有“南枢北机”之说法(《灵宝领教济度金书》卷六十二),按《开元占经》卷二云“南枢谓之南极”,与之相对,“北机”就是“北天极”。唐陆龟蒙咏竹诗有句云:“恭闻禀璇玑,化质离青冥。”诗自注曰“竹璇玑玉精,受气于玄轩之宿”(《奉和袭美公斋四咏次韵·新竹》)。长沙马王堆三号墓出土的帛书《天文气象杂占》中,北斗被描绘成竹节状(图2)。道教中,北斗是最常见的压胜之符,正是因为在早期仙道观念(特别是道教斋醮礼仪)中,将北斗星精的竹子作各种神异化,竹便被赋予了消灾殃、去邪恶的“压禳”功效。即,如果有人嗔死(即带着仇恨和怨念而死),“当为本年太岁方上葬之,其棺上以竹长一丈二尺,通窍取孔,当于木盖竖起,以压禳,谓之天管也。往往雷雨之时,有电光迸出。次以天篆铁符镇于死人葬处离头三尺许。铁板用一尺长四寸阔,上书五雷真文,仍以净水咒洒竹竿之上”(《道法会元》卷七十四)。故而,竹子便与道教产生了异常紧密之关联,往往有道观之处必有种竹。唐代至宋辽金的墓室壁画中(特别是北壁),也常常出现竹,如西安出土唐韩休墓、内蒙古自治区赤峰市宝山1号辽墓、内蒙古自治区库伦旗辽墓等(图3-图5),或表现洞天,或象征神仙世界,其背后隐藏的意义,就不难被理解。竹子更是成为文人笔下代表仙境、洞天、道教重要的意象,如东晋王嘉《拾遗记》:蓬莱“有浮筠之竿,叶青茎紫,子大如珠,有青鸾集其上,下有沙砺,细如粉,柔风至,叶条翻起,拂细沙如云雾,仙者来观而戏焉。风吹竹叶,声如钟磬之音。”唐张说《奉和圣制同玉真公主过大哥山池题石壁应制》:“绿竹初成苑,丹砂欲化金。乘龙与骖凤,歌吹满山林。”孟浩然《游精思,题观主山房》:“误入桃源里,初怜竹径深。方知仙子宅,未有世人寻。”王维《沈十四拾遗新竹生读经处同诸公之作》:“闲居日清静,修竹自檀栾……何如道门里,青翠拂仙坛。”

墨竹的形成和流传,则可能和道教中的一种祈雨仪式有关。张退公说墨竹“肇自明皇”,不知所依何据,但唐玄宗开元十九年(731)少府监冯绍正开始画龙求雨,是有明确记载的。当年关辅大旱,大臣遍祷于山泽间,而无感应,玄宗于兴庆宫龙池新创一殿(即龙堂(图6),命冯绍正于四壁各画一龙,绍正乃先于西壁画素龙,绘事未半,若风雨随笔而生,俄顷阴雨四布,风雨暴作(《明皇杂录》卷下;《册府元龟》卷二十六“帝王部·感应”)。“素龙”,即未上色的墨龙,因竹与龙的天然的联系,“画龙为媒”,画竹即是画龙,从而使得画竹成为与云、雨相关的隐喻。唐穆宗长庆三年(823)季夏,京兆大旱,职司京邑的韩愈(768-824)向竹林神求雨,作《祭曲江龙》和《祭竹林神文》二文;刘禹锡(772-842)在《为京兆韦尹贺祈晴获应表》中则记载:雨天太多,为了乞晴,同样是向竹林神“祈祝”。所以,晚唐五代欧阳炯在《八卦殿画壁记》中就说:“画池龙而致雨,唐室垂名。”又在《题景焕画应天寺壁天王歌》中写道:“君不见明皇天宝年,画龙致雨非偶然。”

道法书文汇编《道法会元》中记录的一种祈雨之法,就是画墨龙求雨:“如祈雨作符时,须存以砚作天池,磨墨之际,天翻地覆,上下陡暗,足踏斗柄。如是,则用笔一扫成为妙。”又:“先用墨水一椀,存为四溟海水。再浓磨墨,存黑云涨空。以笔蘸墨,重作一点,同大喝一声,入墨水,与雷神合。”宋真宗景德三年(1006)还颁诏以“画龙祈雨法”列为国家专用祈雨法,付有司刊行:“雩禜之祭,礼经具存;禳禬之文,祠令攸载。朕顷居储贰,兼治王幾,庾十雨之有愆,致千箱之失望。预防农害,常访异闻。或云画龙以祠,其术甚著。屡因骄亢,尝事祷祈,灵感遄臻,嘉澍来应。宜颁寓县,以祐蒸黎。庶消旱暵之灾,用慰忧勤之念。其画龙祈雨法,令付有司,宜令雕印颁下。”(宋真宗《颁画龙祈雨法诏景德三年五月丙辰》)该祈雨法的一个细节就是“坛上植竹枝,张画龙,其图以缣素,上画黑龙左顾”。宋刘叔赣《画龙》诗即点明了画龙与祈雨的关联:“南人谒雨争图龙,画师放笔为老雄。烟云满壁夺昼色,雷电应手生狂风。观者皆惊爪牙动,攫拏意似翻长空。吾疑奋迅出户牖,何事经时留此中。共言叶公初好画,当时亦有神龙下。天意为霖非尔能,世俗慕真聊事假。”唐末五代时期,画墨竹者,往往亦擅画龙水、松石,最著名的两位画家即是孙位和黄筌(详见笔者《墨竹小史》待刊稿)。孙位“善画人物、龙水、松石、墨竹”(宋郭若虚《图画见闻志》),“昭觉寺休梦长老请画浮沤先生松石墨竹一堵……其作龙拏水汹,千状万态,势愈飞动,松石墨竹,笔精墨妙,雄壮气象,莫可记述”(宋黄休复《益州名画录》)。黃筌“学孙位画龙水松石墨竹,学李升画山水竹树,皆曲尽其妙”(宋黄休复《益州名画录》)。《宣和画谱》记宣和内府藏黄筌画,其中有《出陂龙图》《云龙图》《升龙图》《墨竹图》和《竹石图》各一。

在墨竹题材的流传史上,北宋文同无疑是承上启下的关键性人物。文同(1018-1079),字与可,自号笑笑先生,梓州永泰(今四川盐亭)人,仁宗皇祐年间(1049-1054)登进士第,迁太常博士、集贤校理,知陵州(今四川仁寿),又知洋州(今陕西洋县)。元丰初(1078),知浙江湖州,未到任卒于道,而后世亦以“文湖州”称之。苏轼是文同的“从表弟”,苏辙的长女嫁给文同的季子文逸民。诸多资料显示,文同是一个虔诚的道教信徒,如:号石室先生(源于其祖汉文翁“石室”,石室后来与仙室同义);诗文集名《丹渊集》(丹渊,神话传说中的水名,与道教观念有关);还与道士交游,服用丹药(《闻陈山人定命丹成试以诗乞》《子平寄惠希夷陈先生服唐福山药方因戏作杂言谢之》),故而文同画的墨竹也带有很强的仙道属性。文同尝自谓:“夫予之所好者道也,放乎竹矣。”(苏辙《墨竹赋》)又说:“吾乃者学道未至,意有所不适而无所遣之,故一发于墨竹,是病也。”(《东坡题跋》卷五)文同画竹,追求的是竹我合一的境界,“物之相物,我尔一也”(苏轼《石室先生画竹赞一首并叙》),此即苏轼所谓“身与竹化”:“与可画竹时,见竹不见人;岂独不见人,嗒然遗其身;其身与竹化,无穷出清新;庄周世无有,谁知此疑神。”(《书晁补之所藏与可画竹三首》)这显然与仙道传说中“竹杖化龙”的典故是相通的,故文同《咏竹》曰:“化龙杖入仙陂,呼凤律鸣神谷。”甚至还以竹子的口气写了《竹答》:“我实仙陂百世孙,二年生长感君恩。”仙陂,即葛陂,就是东汉费长房投竹杖化龙处——由此言明了文同爱竹、画竹深层的仙道观念属性。现藏台北故宫博物院的文同《墨竹图》,墨绘“S”形倒垂之竹,如龙首昂翘,诗塘明陈循德录元虞集诗句即点明画意:“老可当年每画之,满堂宾客动秋思。苍龙过雨影在壁,别出参差玉一枝。”(图7)

苏轼画竹,明确是受到文同的影响。苏曾说:“吾为墨竹,尽得与可之法。”(宋邓椿《画继》卷三)有人向文同求画,文同也说:“吾墨竹一派,近在彭城(时苏轼知徐州),可往求之。”(苏轼《文与可画筼谷偃竹记一首》)文同又曾说:“世无知我者,惟子瞻一见识吾妙处。”(苏轼《书文与可墨竹并序》)足见文、苏二人之惺惺相惜。

我们并不否认,苏轼的一生,儒佛思想颇深,但在其内心深处更重要的,当是他曾受到的道教濡染。苏轼8岁的时候,即以道士张易简为师,在天庆观北极院长达3年,深受影响。甚至苏轼晚年谪居海南时,还曾梦到儿时的老师张易简(苏轼《陈太初尸解》《众妙堂记》)。苏轼在《与刘宜翁使君书》中曾明确说明,自己年少时是如何好道并且影响其后来人生观的:“轼齿龀好道,本不欲婚宦,为父兄所强,一落世网,不能自逭。然未尝一念忘此心也。今远窜荒服,负罪至重,无复归望。杜门屏居,寝饭之外,更然一事,胸中廓然,更无荆棘。窃谓可以受先生之道。”成年后,蘇轼思想中一直带有浓重的道教倾向,也保持着与众多道士的往来,有记录的就有杭州表忠观道士钱自然、浔阳天庆观道士胡洞微、庐山道士马希言、成都道士蹇拱辰、眉山道士陆惟忠、罗浮山道士邓守安、广州道士何宗一、滕州道士邵彦肃、永和清都观谢道士、徐州戴道士、汉洲李道士及张道士等数十人之多(参见张振谦《苏轼与<黄庭经>》)。据卷后刘良佐的跋文,此《木石图》也是苏轼送给镇江一位冯姓道士的,这是否有何特别的寓意呢?事实上,与文同一样,苏轼的枯木与墨竹,也带有强烈的仙道属性。

元丰二年(1079),苏轼以诗讽新法,因言获罪,被贬黄州。“子瞻在黄州,术士多从之游”(宋孙升《孙公谈圃》卷中)。苏轼在一首送友人诗中亦说:“我谪黄冈四五年,孤舟出没烟波里。故人不复通问讯,疾病饥寒疑死矣……功名如幻何足计,学道有涯真可喜。勾漏丹砂已付君,汝阳瓮盎吾何耻。”(《送沈逵赴广南》)黄州之贬重新勾起了对学道和丹砂的兴趣,“故作明窗书小字,更开幽室养丹砂”(《南堂五首》其一)。元祐八年(1093),苏轼又被贬惠州,过道教名山罗浮山,更是自云“东坡之师抱朴老,真契久已交前生”(《游罗浮山一首示儿子过》)。综观苏轼诗文集,讨论内外丹者甚多,如《次韵韶倅李通直二首》其一曰:“欲从抱朴传家学,应怪中郎得异书。待我丹成驭风去,借君琼佩与霞裾……暇日相与论内外丹,且出其丹示仆。”其二曰:“精神已自不同,觉脐下实热,腰脚轻快。久而不已,去仙不远。”《与程正辅四十七首》之三十五曰:“某近颇好丹药,不惟有志于却老,亦欲玩物之变,以自娱也。”苏轼现存论及养生的诗文有20余篇,如《问养生》《养生说》《续养生论》《龙虎铅汞论》等,其《养生诀上张安道》云:“近年颇留意养生。读书、延问方士多矣,其法百数,择其简易可行者,间或为之,辄有奇验。今此闲放,益究其妙,乃知神仙长生非虚语尔。”

对于苏轼的崇道倾向,“苏门四学士”之一黄庭坚(1045-1105)《题东坡书道术后》所言最有说服力:“东坡平生好道术,闻辄行之,但不能久,又弃去。谈道之篇传世欲数百千字,皆能书其人所欲言。”苏轼去世后,米芾所作挽诗则曰:“小冠白氎步东园,元是青城欲度仙。”(《苏东坡挽诗》其三)钱穆先生评论苏轼苏辙兄弟:“他们是道士(此乃轼辙兄弟本身天姿之所近)。但又热心政治,乃是一种忠诚激发的道士(尤其苏轼为然)。”(《宋明理學概述》)

苏轼尝自言:“吾所为文,必与道俱。”(《祭欧阳文忠公夫人文》)仅从苏轼在黄州期间所作诗文来看,仙道属性十分强烈。如《前赤壁赋》中说:“纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。”在《后赤壁赋》一文最后,苏轼描绘了道士化鹤、与之对话的场景。又如作于被贬黄州第三年的《临江仙·夜归临皋》:“小舟从此逝,江海寄余生。”殊不知,苏轼常常画的枯木竹石题材,竟是其小舟泛于江海之理想的另一种表现形式。(未完待续)

注:本文注释因篇幅所限,杂志刊登予以删减,拟结集出版时附录。