南宋刻本《名公增修标注隋书详节》考论

2020-10-13谭小华

谭小华

(重庆图书馆,重庆 400037)

0 引言

重庆图书馆典藏有珍本古籍《名公增修标注隋书详节》(后文简称《隋书详节》),二十卷,系南宋时期书坊刊刻的巾箱本。该书是吕祖谦对八十五卷《隋书》进行内容节选、卷次重编的精读本,迭经名家庋藏,后由当代藏书家李文衡购买并赠予我馆。该《隋书详节》系海内外孤本,李氏购买此书是以叶论价,所谓“一叶宋板,一两黄金”,可见其价值不菲,诚为我馆“镇馆之宝”。由于该《隋书详节》为国家级珍贵古籍,长年保存于特藏书库,仅在特定展览中偶露真容,因此目前论述其内容特点、递藏源流的研究成果较少。鄙人不揣冒昧,通过研读文本,钩沉史料,参校考证,尝试挖掘其文献内涵,梳理其传承脉络,辨析其编纂思想,彰显其多元价值,“让书写在古籍里的文字真正活起来”。由于鄙人学识有限,文中所论仅为抛砖引玉,不当之处敬请方家指正。

1 《隋书详节》版本特征

《隋书详节》二十卷,唐魏徵等修纂,宋吕祖谦选辑。南宋书坊刻本。14册,360叶。半叶10行,行20字,无小字,细黑口,双鱼尾,左右双边。巾箱本,小版心。板框尺寸:10.8cm×6.8cm。开本尺寸:修复前14.8cm×7.5cm,修复后16.5cm×7.5cm。

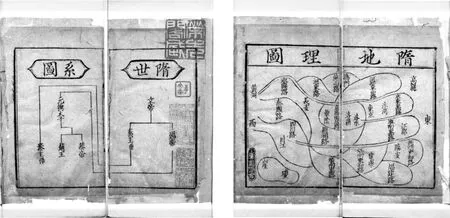

封面题签“名公增修标注隋书详节”。首卷卷端题“名公增修标注隋书详节卷之一”“唐特进魏徵撰”(见图1)。卷二卷端题作者名“唐赵国公长孙无忌撰”。其他各卷卷端仅刻题名卷数,无作者名。卷前有《隋世系图》《隋地理图》(见图2)。板框书耳刻有卷名、卷次和叶码,版心刻有卷次、卷名,天头标注关键事由。正文之中,用空心圆圈“○”表示分段。帝王名讳、庙号、年号纪年等用“白文+圈注”的方式进行标识。各卷卷末刻有“《隋书》某某卷终”字样。

钤印:各册卷端、卷末等处钤印较多,代表性钤印包括“季振/宜印”“海虞鲍氏珍藏/书画金石之章”“荃孙”“吴兴刘氏/嘉业堂藏”“荣先/阁藏”“李承/祥印”“李/文衡”等朱文、白文印章(后文详述)。

避讳:卷中“徵”“恒”“匡”“慎”“敦”等宋讳字皆缺末笔,与陈垣《史讳举例·宋讳例》所载完全相符[1]。如卷一卷端题名“魏徵”,卷末“史臣曰”之“信而有徵”等处,“徵”字皆缺末笔,以避讳宋仁宗赵祯之嫌名(同音字)。另外,文中“漢”字亦缺末笔,“两漢”等词皆如此。暂且不知是避何种名讳。

据修复专家鉴定,该书印刷用纸为宋代独特的椒纸。叶德辉《书林清话》卷六《宋印书用椒纸》篇载:“椒纸者,谓以椒染纸,取其可以杀虫,永无蠧蚀之患也。”[2]该书曾在较早时期被精心修复,所用方法为“金镶玉”,修复用纸为白棉纸[3]。另外,第八册卷十一装订顺序有错乱:第一叶后为第六、第七叶,然后为第二、三、四、五叶,导致正文内容不连贯。

Fig.1 SuiShuXiangJie’s cover, contents and first page

Fig.2 SuiShuXiangJie’s genealogy map and geographic map of the Sui Dynasty

2 《隋书详节》编纂内容及特点

2.1 《隋书详节》的卷次内容

《隋书详节》为吕祖谦编纂的《十七史详节》(1)吕祖谦编纂的《十七史详节》,并非完全按照“十七史”进行选编,据元刻本《十七史详节》可知其子目包括:《东莱先生增入正义音注史记详节》二十卷、《参附汉书三刘互注西汉详节》三十卷、《诸儒校正东汉详节》三十卷、《东莱先生标注三国志详节》二十卷、《东莱先生校正晋书详节》三十卷、《东莱先生校正南史详节》二十五卷、《东莱先生校正北史详节》二十八卷、《东莱先生校正隋书详节》二十卷、《诸儒校正唐书详节》六十卷、《东莱校正五代史详节》十卷,共计十种、二百七十三卷。在这在十种书中,除了七种标明为东莱校正以外,有两种标为诸儒校正,一种未标何人校正。由此可知,这是一部集体完成的作品,吕祖谦是其中的主要贡献者。之一。《隋书》共八十五卷,包括帝纪五卷、列传五十卷、志三十卷。而吕祖谦节选《隋书详节》计二十卷,包括帝纪一卷、志九卷、列传十卷。卷首、卷末无序跋题记。为了全面展现此珍本古籍的丰富内容,兹详细誊抄各卷目录如下:

卷一:帝纪(高祖文帝、炀帝、恭帝);卷二、卷三:礼仪志;卷四:音乐志;卷五:律历志;卷六:天文志、五行志;卷七:食货志;卷八:刑法志、百官志、地理志;卷九、卷十:经籍志。

卷十一:列传(李穆、李崇、梁睿、于义、于宣敏、豆卢 、宇文忻、高颎、苏威、苏夔);卷十二:列传(李德林、赵煚、赵芬、长孙平、苏孝慈、李雄、刘仁恩、韦世康、柳机、杨素);卷十三:列传(牛弘、宇文庆、元孝炬、元褒、长孙晟);卷十四:列传(韩擒[虎](2)韩擒,当为韩擒虎。唐朝人为避李渊祖父李虎的名讳,遇到“虎”字通常省略或改称他字。韩擒本名豹,《北史》卷68《韩熊传》附《韩擒传》作“禽武”。钱大昕《廿二史考异》卷34:“唐人讳‘虎’,史多改为‘武’,或为‘兽’,或为‘彪’。此独更为‘豹’者,欲以应‘黄斑’之文也。虎豹皆有斑,‘黄’‘韩’声亦相近。”(转引自《隋书》卷五十二《列传第十七·韩擒虎》后附《校勘记》,中华书局,2019年,第1517页。)、贺若弼、达奚长儒、贺娄子干、史万岁、刘方、虑思道、虑昌衡、薛道衡);卷十五:列传(明克让、魏澹、许善心、崔仲方、于仲文、段文振、王韶、元岩、刘行本、梁毗、柳彧、赵绰、裴肃);卷十六:列传(麦铁杖、沈光、来护儿、周罗睺、周法尚、慕容三藏、李谔、柳庄、高构、张虔威、房彦谦);卷十七:列传(虞世基、裴蕴、裴矩、扬玄感、李密)。

卷十八:诚节传(皇甫诞、陶模、敬钊、游元、冯慈明、张须陁、杨善会、刘子翊、尧君素、张季珣);孝义传(陆彦师、郭□、刘士□、翟普林、李德饶、华秋);循吏传(梁彦光、赵轨、房恭懿、公孙景茂、辛公义、柳俭、敬肃、刘旷、王伽、魏德深);卷十九:酷吏传(库狄士文、赵仲卿、燕荣、元弘嗣、王文同);儒林传(元善、辛彦之、何妥、房晖远、刘焯、刘炫、王孝籍);卷二十:文学传(刘臻、王贞、虞绰、潘徽、杜正玄);隐逸传(李士谦、崔廓、徐则)。

以上十卷列传共收录112位传主。其中卷十一至十七为传统人物列传,收录63位传主,大多为隋朝军事家、外交家、战略家等政治人物。卷十八至二十为特别人物传记,收录在道德伦理、历史影响层面具有特殊价值之社会群体49人,包括诚节10人,孝义6人,循吏10人,酷吏5人,儒林7人,文学5人,隐逸3人。

2.2 《隋书详节》的编纂特点

从《隋书详节》的题名看,其托名为名公,并非特指编选者本人,乃泛指有名望之人,古代坊间刻书常取此类题名。所谓增修,笔者认为并非对《隋书》原文进行增补编修(实际并无增修),或许是指在板框天头刻印关键事由,姑且存疑。标注,则是对帝王年号、名讳等进行特殊标记,如“开皇三年”“仁寿元年”“史臣曰”“周太祖”“武帝”等,皆为“白文+圈注”标记。详节,则当指详略得当的节选重编。

《隋书详节》的编纂具有内容节选提纲挈领、如实过录原有评述和注重突出典章制度的主要特点。试分述如下:

《隋书详节》在节选历史事件时,注重抓取主要线索,删除细枝末节,标注关键事由,达到提纲挈领之效。如卷一《帝纪·高祖》天头标注“有尼来抚养”“周武帝聘其女”“破高湝”等事由,可以由此串联起诸多历史事件。对于北周静帝宇文衍下诏退位、隋文帝杨坚辞让再三的重大事件,《隋书》中详细记载相关“诏书”“策文”等,而《隋书详节》仅载“十二月甲子,周帝诏进公爵为王。周帝以众望有归,乃下诏禅位于隋。一依唐、虞、汉、魏旧事”。寥寥数语即概述了隋朝取代北周,实现政权和平更迭之事。同时,吕祖谦在节选人物传记时,具有开阔的历史视野和鲜明的价值观念。他一共节选了112位传主,包括帝王将相、循吏隐逸,但并不包括皇后妃嫔,可见其认为循吏、隐逸之士比皇室后宫的历史影响更大。这种重影响而轻身份的人物史观,充分继承了“前四史”的良好风尚。

《隋书》的《帝纪》《列传》各卷卷末,皆有修史官代表当朝官方对前代帝王后妃、名士豪杰等所作盖棺之论。其文辞均以“史臣曰”开头,微言大义,深刻透彻。《隋书详节》遵此体例,基本照录《隋书》中“史臣曰”的全部内容。如卷一《帝纪·高祖》末载:“史臣曰:高祖龙德在田,奇表见异,晦明藏用,故知我者稀。……考之前王,足以参踪盛烈。但素无术学,不能尽下……听哲妇之言,惑邪臣之说,溺宠废嫡,托付失人……迹其衰怠之源,稽其乱亡之兆,起自高祖,成于炀帝,所由来远矣,非一朝一夕。其不祀忽诸,未为不幸也。”史官对隋文帝的功过是非进行客观评价,对隋朝的国祚短暂表达无限慨叹。

另外,吕祖谦对志书尤为重视,《隋书》原有《志》书三十卷,《隋书详节》将其节选为九卷,在《十七史详节》的志书内容中所占篇幅最大。吕氏在节选志书时,对于《隋书》综论历代典章制度基本是全文选录,对于用编年体论述历代礼仪、选举嬗变或地理、经籍沿革经过,则仅节选关键性、标志性的内容。如《地理志》,除全文选录卷前综述外,正文仅节选雍州、梁州、益州等《禹贡》所称九州的地理分野;对于《隋书·地理志》记载全国一百九十郡的翔实内容,则几无所取。又如《经籍志》,在《隋书详节》占篇幅两卷,但是未载经籍书目、卷次和版本,仅节选“六经”“四部”的学术发展脉络。由此可知吕祖谦对于典章制度渊源和历史沿革的特别关照。

2.3 《隋书详节》的编纂思想

吕祖谦在编纂《隋书详节》时,既沿用了魏徵等人编纂《隋书》时纪传、编年相互补充的思想,又新增了融会古今、时空对照的理念,还在论述中进行相关考辨,重在以史为鉴、存史资政。这既是《隋书详节》的主要编纂思想,也是吕祖谦“大历史观”的重要体现。

《隋书》本为纪传体史书,以帝王本纪和人物列传为中心,但是在行文叙述中又兼用编年手法,勾勒描绘人物事迹。吕祖谦节选《隋书详节》时也采用纪传、编年相互补充的手法。他认为纪传、编年互有长短:“大抵史有二体。编年之体始于左氏,纪传之体始于司马迁。其后班范陈寿之徒纪传之体常不绝,至于编年之体则未有续之者。温公作《通鉴》,正欲续《左氏》。……然编年与纪传互有得失。论一时之事,纪传不如编年;论一人之得失,编年不如纪传。要之,二者皆不可废。”[4]在《隋书详节》中,吕氏主要采用纪传体,但是在节选帝王本纪、人物列传时又采用了很多编年史素材,如标注“开皇二年”“三年”“仁寿元年”“四年”等进行编年记事。

吕祖谦在编纂《隋书详节》时,具有一种融会古今、鉴往察来的大历史观,恰如司马迁所言“究天人之际,通古今之变”。他通过节选十七种官方正史(实际为十种),将数千年中国历史贯通相连,形成一部包罗万象、可资镜鉴的中国通史。另外,吕祖谦还注重时空对照,将抽象的历史面貌呈现在具象的地理格局之中。他在《十七史详节》的每部书之前都绘制了《世系图》和《地理图》,通过立体展示历代王朝的推演经过与空间区位,便于后人知晓该段历史的发展脉络与变化趋势。

在《隋书详节》卷首就有《隋世系图》和《隋地理图》。由于隋朝国祚短暂,二世而亡,因此《世系图》较为简略,仅载有隋文帝、隋炀帝、秦王重、元德太子、恭帝等数人。《隋地理图》则描绘了隋朝疆域、区划、城市和河流,包括“河北东西路”“京东东西路”“荆湖路”“四川路”等地理区域,长安、洛阳、临安、建康等重要城市,黄河、川江、洛水等主要江河流向,以及东北的高丽(今朝鲜半岛)、西南的琼崖(今海南岛)等周边地理。该图将我国中东部地区抽象描绘为手掌形状,虽然不能精确反映实际地理状况,但是也体现了隋朝大一统的宏观治理格局。通过《隋世系表》和《隋地理图》的宏观展现、图文对照,可以起到提纲挈领、纲举目张的重要效果,便于世人全面理解隋朝的历史格局。综观全文,无不透露作者会通古今的史学思想。

3 《隋书详节》递藏源流考辨

《隋书详节》为海内外孤本,清末民初以来,缪荃孙、刘承干、叶德辉、傅增湘等多位藏书家曾撰写书志或叙录,对其进行详细著录、缜密考辨。后来《隋书详节》归入公藏,亦被多种善本书目收录其间。笔者通过梳理若干种目录学著作,同时对书中的累累钤印进行识读考释,试图厘清其传承脉络和递藏源流。

3.1 诸家善本书志考订《隋书详节》

季振宜编有《季沧苇藏书目》一卷,包括《延令宋版书目》《宋元杂版书》《崇祯历书总目》《经解目录》等类别,著录季氏所藏宋元珍本等善本书近千种,是学界研究宋元版古籍递藏、流传的重要参考。该书卷末有黄丕烈跋,他认为该《书目》“详载宋元版刻以至抄本,几无所遗漏”,于是欣然“手录付梓,以广流传”[5]。我馆所藏《隋书详节》钤有“季振宜印”“沧苇”等藏书印,按理当为季氏旧藏宋本。但是该《书目》关于《十七史详节》仅有“宋版《两晋详节》十五卷,四本;元版《史记详节》二十卷,五本”的记载,未曾记载其珍藏“宋版《隋书详节》”的只言片语。不知是季振宜在撰写《书目》时疏忽漏记,还是其收藏此书在《书目》完成之后,抑或是黄丕烈在写刻中有所讹误、脱漏,因无明确文献记载,姑且存疑待解。

缪荃孙撰《艺风藏书记》卷四著录:“《名公增修标注隋书详节》二十卷。宋刊巾箱本。题‘唐特进魏徵撰’。‘徵’阙末笔。前有《世系图》《地理图》。首叶阑外记‘高祖一’。卷一眉上标事由。每年及‘史臣曰’皆白文。每半叶十字,每行二十字。收藏有‘海虞鲍氏珍藏金石书画之章’朱文长印。”[6]按:此处“海虞鲍氏”即指清光绪年间藏书家鲍廷爵。他曾撰《抱芳阁书目》,著录其藏书、刻书与售书之目录、版本及价格。然而通览该《书目》,并未发现《隋书详节》的相关记载[7]。另外,鲍廷爵藏书印本为“海虞鲍氏珍藏书画金石之章”,而非“金石书画”,此处当为缪氏误记。

《嘉业堂藏书志》卷二《史部史钞类》载:

《名公增修标注隋书详节》二十卷,宋刻本,唐特进魏徵撰。此为《十七史详节》之一,巾箱本,小字。每半叶十行,每行二十字。卷首有隋世系、地理两图。宋讳惟“徵”字缺笔。标注要略于上,左栏外记篇名、卷第、叶数。卷省作“フ”,或作“□”。乃书坊假托名流为之,弇陋实甚。宋人史书详节,惟石壁野人所撰精美绝伦。尝见《唐书详节》,省略文章,别辑《唐文鉴》一书,余与欧阳原书一字不遗。野人并著《两汉文鉴》,度必有同式之班、范两书也,附志于此,以证将来。有“季振宜印”“沧苇”诸记。(吴稿)[8]

据查证,“石壁野人”,即指宋人陈鉴,其编纂有《石壁精舍音注唐书详节》200卷,亦为宋刻孤本,目前仅残存171卷。吴稿,指吴昌绶所撰书志稿。吴昌绶认为该《隋书详节》是“书坊假托名流为之”,笔者表示赞同。此书为南宋坊间刻本,书坊主人为了扩大销路而标为“名公增修”,实际是博人眼球。但吴氏评价该本“弇陋实甚”,笔者认为过于苛刻。坊刻本作为中国古代三大刻书体系之一,虽然自带商业营利性质,但是其对于推动图书的广泛传播,满足民间大众对知识的渴求具有突出的历史贡献。具体到该《隋书详节》,其雕版、印刷虽然不算精良,但是能从南宋完整地流传、保存至今,迭经名家庋藏,且举世无双,自然具有重要的历史价值。同时,我们也可据此窥探南宋时期书坊刻业的基本特点。

叶德辉《书林清话》卷二《巾箱本之始》篇中载:“巾箱本之名,不始于有刻本时也。……南宋书坊始以刻本之小者为巾箱本。……一为《名公增修标注隋书详节》二十卷,(宋刻十行本,行二十字。)高三寸半,宽二寸,均见《缪续记》。”[9]日本近代版本学家长泽规矩也曾撰有《〈书林清话〉纠缪并补正》,对《书林清话》逐条纠谬、补正。长氏对叶氏此条纠补为:“《缪续记》未载。”[10]张慕骞曾将其全文翻译,发表在《浙江图书馆馆刊》1933年第3期[11]。鄙人翻阅缪荃孙《艺风藏书记》及《续记》,发现在《艺风藏书记》卷四载有《隋书详节》版本情况,《续记》确实未载是书。

清末版本学家莫友芝曾辑纂《郘亭知见传本书目》十六卷,傅增湘曾对其详加批注及增补。据其嗣孙傅熹年记载:“1912年,先祖(傅增湘)在苏州购得清末抄本《郘亭书目》,携之南北访书,有见即录,数年间在眉上、行间加了大量批注,逐渐形成自为一书的规模。”傅氏遂将该批注本整理成《藏园订补郘亭知见传本书目》十六卷。其卷五上《史部·史钞类》记载:《名公增修标注隋书详节》二十卷。宋吕祖谦辑。宋刊本。十行二十字,细黑口,左右双栏,左栏外记帝名,栏上标事由,小版心,巾箱本。刘承干藏,原缪荃孙物[12]。

抗战胜利后,我馆前辈李文衡从上海书商杨寿祺处花重金购得该部宋版《隋书详节》,并于1952年捐赠给当时的西南图书馆(重庆图书馆前身)。他撰有《天津李氏荣先阁藏书杂记》一文,其中记载:“我买的善本书籍,大都由传薪书店徐绍樵君、来青阁杨寿祺君、韩士宝君(原注:店名已忘。笔者按:当为韩士保的文海书店)为我觅得……既买得少数元版及较多的明版书籍,思得宋版一部,来青阁杨君为我觅得宋刊巾箱本《名公增修[标注]隋书详节》一部,系嘉业堂旧藏者,以页数论价,尽力购之以为镇库之物。……解放后,把藏书四万余册,于1952年全部赠送给重庆市图书馆。”[13]至此,一部宋刻孤本结束波折命运,终于归入公藏,目前完整保存于我馆古籍善本库房。

《中国古籍善本书目》卷九《史部·史钞类》记载:“《名公增修标注隋书详节》二十卷,宋吕祖谦辑。宋刻本。全书第7 961种。”[14]事实上,在《稿本中国古籍善本书目》中还记载有该书行款和收藏单位。其《史部·史钞类》(第61种)记载:《名公增修标注隋书详节》二十卷,宋吕祖谦辑。宋刻本。10行20字,细黑口,左右双边,黑双鱼尾。收藏单位2702(笔者按:即重庆图书馆)。”[15]

2007年至今,我国大力实施“中华古籍保护计划”。2008年3月1日,国务院公布第一批国家珍贵古籍名录(2 392部),其中就有我馆典藏的宋刻孤本《隋书详节》(名录号:00495)[16],由此可见其举世无双的珍稀价值。

3.2 《隋书详节》藏书印考释

《隋书详节》为宋刊旧椠,迭经多位著名藏书家庋藏,故卷中钤印累累,朱墨辉映。兹按卷次顺序,将书中所有钤印逐一识读并附图如下:

卷前首叶《隋世系图》:“沧苇”“季/振宜/印”(朱文连珠)(见图3)、“吴兴刘氏/嘉业堂藏”(朱文长方)(见图4)、“李/文衡”(朱文)(见图5)、“荣先/阁藏”(白文)(见图6)。

目录叶:“芳谷/珍赏”(白文)(见图7)、“荃孙”(朱文长方)(见图8)、“云轮阁”(朱文长方)(见图9)、“西南图/书馆所/藏善本”(朱文)(见图10)。

卷一卷端:“海虞鲍氏珍藏/书画金石之章”(朱文长方)(见图11)、“艺风/审定”(朱文)(见图12)、“李/承祥/印”(白文)(见图13)、“李/文衡”(朱文)。

卷二叶九甲面:“锦春/室”(朱文)(见图14)。卷二卷末:“重庆市/图书馆/藏善本”(朱文)(见图15)、“西南图/书馆所/藏善本”(朱文)。

卷三、卷十九卷端:“沧苇”(朱文)、“季/振宜/印”(朱文)、“吴兴刘氏/嘉业堂藏”(朱文长方)、“李/文衡”(朱文)。

卷五、卷八卷端:“吴兴刘氏/嘉业堂藏”(朱文长方)、“李/文衡”(朱文)。

卷六卷端:“沧苇”(朱文)、“季/振宜/印”(朱文)。

卷七卷端:“吴兴刘氏/嘉业堂藏”(朱文长方)、“李/承祥/印”(白文)、“李/文衡”(朱文)。卷末:“重庆市/图书馆/藏善本”(朱文)

卷八、卷十卷末:“天津李氏/庚子前三/年入蜀记”(白文)。

卷九、十、十一、十三、十九卷端:“沧苇”(朱文)、“季/振宜/印”(朱文)、“吴兴刘氏/嘉业堂藏”(朱文长方)、“李/文衡”(朱文)。

卷十四、十五、十七卷端:“吴兴刘氏/嘉业堂藏”(朱文长方)、“李承/祥印”(白文)、“李/文衡”(朱文)。

卷十八卷端:“吴兴刘氏/嘉业堂藏”(朱文长方)、“李/文衡”(朱文)。

卷二十卷末:“虞阳鲍/叔衡过眼”(朱文长方)(见图16)、“李承/祥印”(白文)、“李/文衡”(朱文)、“荣先/阁藏”(白文)。

Fig.3 Signet: CangWei, JiZhenYiYin

Fig.4 Signet: Collected by WuXing Liu Chenggan’s JIAYETANG

Fig 5 Signet: Li Wenheng

Fig.6 Signet: Collected by RONGXIANGE

Fig.7 Signet: Collected and Appreciated by FANGGU

Fig.8 Signet: QUANSUN

Fig.9 Signet: YUNLUNGE

Fig.10 Signet: Southwest Library Collect Chinese Rare Ancient Book

Fig.11 Signet: The Stamp of Calligraphy and Painting Collection of Haiyu Baotingjue

Fig.12 Signet: Appraisal by YiFeng

Fig.13 Signet: The Stamp of Li Chengxiang

Fig.14 Signet: JINCHUNTANG

Fig.15 Signet: Chongqing Library Collect Chinese Rare Ancient Book

Fig.16 Signet: Collected by Yuyang Bao Shuheng

经钩沉史海,研读文献,兹对该批印章略加考释,以厘清《隋书详节》的传承脉络:

季振宜(1630—?),字沧苇,江苏泰兴人。清初著名藏书家。编有《季沧苇藏书目》一卷。“季振宜”“沧苇”为其藏书印。

鲍振方(亦作振芳),字芳谷,江苏常熟人。清同治、光绪时人。好藏书。著有《金石订例》四卷。“芳谷珍赏”为其藏书印。鲍廷爵,字叔衡,鲍振方之子。效仿鲍廷博《知不足斋丛书》,汇刻《后知不足斋丛书》47种、176卷。“海虞鲍氏珍藏书画金石之章”“虞阳鲍叔衡过眼”为其藏书印。鲍廷爵曾藏有宋刻巾箱本《十七史详节》,除了我馆的《隋书详节》之外,目前还有两种存世:一为《名公校正晋书详节》三十卷,上海图书馆藏;一为《名公增修标注南史详节》二十五卷,存六卷(一、六、二十二至二十五),南京大学图书馆藏[17]。

缪荃孙(1844—1919),字筱珊,晚号艺风老人,江苏江阴人。近代著名藏书家、教育家。“荃孙”“云轮阁”“艺风审定”为其藏书印。刘承干(1881—1963),字贞一,号翰怡,浙江吴兴人。近代著名藏书家、刻书家。建有藏书楼“嘉业堂”,遂号嘉业老人。“吴兴刘氏嘉业堂藏”为其藏书印。

李承祥、李文衡兄弟,祖籍天津,清末随父迁入重庆。昆仲二人皆好藏书,抗战期间在沪抢救大量珍本古籍。其藏书斋取名“荣先阁”,旨在纪念先父恩荣、先母绍先。李承祥曾撰《天津李氏荣先阁藏书志》,十余万言,二十册,惜已散佚。李文衡后来在我馆从事古籍整理研究,数十年间留下若干珍贵的批校题跋。“李承祥印”“李文衡”“天津李氏庚子前三年入蜀记”“荣先阁藏”皆为其昆仲之藏书印。按:据李文衡《天津李氏荣先阁藏书杂记》所载,“庚子前三年”当是1897年,其父辈由天津迁至重庆。

综上所述:从南宋至当代数百年间,该珍本《隋书详节》迭经清初季振宜、清末鲍振方、鲍廷爵,民国缪荃孙、刘承干,当代李承祥、李文衡等众多藏书家曲折庋藏、悉心保管,最终归入公藏。该部南宋刻本凝聚着众多先辈的毕生心血,也是历代先贤殚精竭虑保存典籍文献的历史缩影。

4 《隋书详节》历史价值探析

当今学界认为,古籍善本具有历史文物性、学术资料性或艺术代表性“三性”之一,且流传较为稀少。作为宋刻孤本的《隋书详节》,不仅具有突出的历史文物价值,独特的文献学术价值,还体现着古籍装帧、古籍修复的“非遗”价值和审美取向。

4.1 历史文物价值

古籍文献是人类文明的瑰宝,是历史文化传承的重要载体和宝贵遗产。宋刻旧椠不仅因其时代久远而独具特色,更因其流传稀少而备受珍视。我馆所藏《隋书详节》作为南宋刻本,不仅历时七八百年之久,而且存世仅此一部,可谓“举世孤本”,历代藏书家珍如拱璧。2008年,该珍本入选首批“国家珍贵古籍名录”,则是对其历史文物价值的充分肯定和重要证明。

4.2 文献学术价值

《隋书详节》作为吕祖谦编纂的《十七史详节》之一,是在其“大历史观”关照下,对《隋书》所作的精选简编,自然具有重要的文献学术价值。更重要的是,它是目前所知版本最早的《隋书详节》,具有突出的版本校勘价值。其所节选的《隋书》文本内容与点校本“二十四史”中的《隋书》,有部分词句的细微差异。如《帝纪·炀帝》:“史臣曰:……南平吾会。”点校本为“南平吴、会”;《礼仪志》:“礼曰……此则王王之所宗也……”“皆以始祖配享”,点校本为“此则王学之所宗也”“皆以始祖配飨”。据此可以丰富完善《隋书》及《隋书详节》的版本目录,便于后人从事学术汇校。

4.3 “非遗”传承价值

古籍文献的“非遗”价值主要体现在两个层面:其一是古籍雕版、印刷、修复和保护的传统技艺,其二则是文献文本蕴含的博大内涵与承载的厚重历史。前者是技艺传承,后者是文化传承,皆属“非遗”保护的重要范畴。

该《隋书详节》为巾箱本,开本袖珍,便于携带,初衷在于方便士子准备科举考试之需。其采用独特的椒纸印刷和传统线装,且用“金镶玉”方法进行修复,据此则可考察南宋时期坊刻书籍的雕版、印刷及装帧特点。尤其是椒纸印刷作为一种传统特色技艺,具有独特的“非遗”传承内涵。

从文化传承而论,《隋书》是唐代官修史书中质量较好的一部,也是我国传统“二十四史”的重要组成部分。《隋书详节》通过编选,较好地保存了《隋书》的精华内涵,尤其是周密翔实的《志》书内容,全面揭示了隋朝的典章、礼仪制度,更好地诠释了隋唐制度的历史渊源。

5 结束语

综上所论,重庆图书馆藏南宋刻本《隋书详节》是南宋时期我国坊间刻书的重要实物遗存,历经数百载的岁月积淀及众多著名藏书家、版本学家的悉心守藏,方能完整流传至今,具有宝贵的文献价值、珍稀的文物价值和独特的“非遗”价值,体现出古籍善本多元、厚重的文化内涵。我们作为新时代的古籍保护工作者,不仅要保护好、传承好这一批宝贵的文化遗产,还要充分梳理、挖掘其中的优秀文化养分,努力实现“让书写在古籍里的文字都活起来”,积极推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。