新冠肺炎疫情下产生气溶胶的医疗操作

2020-10-13黄文治赵海鸣付学勤尹维佳宗志勇

黄文治,赵海鸣,付学勤,乔 甫,尹维佳,宗志勇,张 伟

(1. 四川大学华西医院医院感染管理部,四川 成都 610041; 2. 成都市第一人民医院院感科,四川 成都 610016; 3. 四川大学华西医院医院管理研究所,四川 成都 610041)

目前,新型冠状病毒肺炎(coronavirus disease 2019, COVID-19)在我国已引起八万余人感染,四千余人死亡[1]。根据中国疾病预防控制中心报告[2],其中医务人员感染人数已超过三千人。COVID-19主要传播途径是经呼吸道飞沫和密切接触传播,也存在经气溶胶传播的可能。《国家卫生健康委办公厅关于加强疫情期间医用防护用品管理工作的通知》(国卫办医函〔2020〕98 号)[3]以及《新型冠状病毒感染的肺炎防控中常见医用防护用品使用范围指引(试行)》[4]指出,医用防护口罩“原则上在发热门诊、隔离留观病区(房)、隔离病区(房)和隔离重症监护病区(房)等区域,以及进行呼吸道标本采集、气管插管、气管切开、无创通气、吸痰等可能产生气溶胶的操作时使用”。但产生气溶胶操作的定义、种类以及风险性的高低,并未明确提及。对呼吸道病毒包括新型冠状病毒(SARS-CoV-2)感染患者进行某些特定的医疗操作时,会形成气溶胶,这些气溶胶的重量较轻足以在空气中远距离播散。但在医疗环境中,这些操作在多大程度上导致了感染的传播尚不清楚。同时世界各国家或机构发布的相关指南中,对与COVID-19相关的产生气溶胶的操作(aerosol-generating procedures, AGPs)进行了界定,但内容不尽相同。为此,本文根据国内外相关指南及文献,对气溶胶、AGPs、高风险的医疗操作以及减少感染风险的策略进行文献综述。

1 气溶胶及AGPs

气溶胶是指悬浮在气体中的颗粒,包括固体颗粒物和液体颗粒物,其粒径介于0.001~100 μm之间[5-6]。而生物气溶胶是指含有微生物和生物性物质的物质粒子,与气体介质组成的物质体系。这些粒子包括病毒、细菌、真菌、苔藓、酶、各种毒素等,可聚合在一起形成气溶胶,或以液体或固体颗粒为载体悬浮在气体中[7]。空气动力学直径<5~10 μm的小颗粒可以长时间悬浮在空气中,具有潜在的短距离和长距离传播能力。空气动力学直径>20 μm的大飞沫则更容易在重力作用下沉降,直径为10~20 μm的颗粒可兼有前两者一些特性,沉降速度及可能携带的病原体量可介于两者之间[5]。气溶胶也包括飞沫核,是呼出的呼吸道飞沫中水分在空气中快速蒸发之后形成的,这类小颗粒空气动力学直径<10 μm,也有研究认为<5 μm[8]。

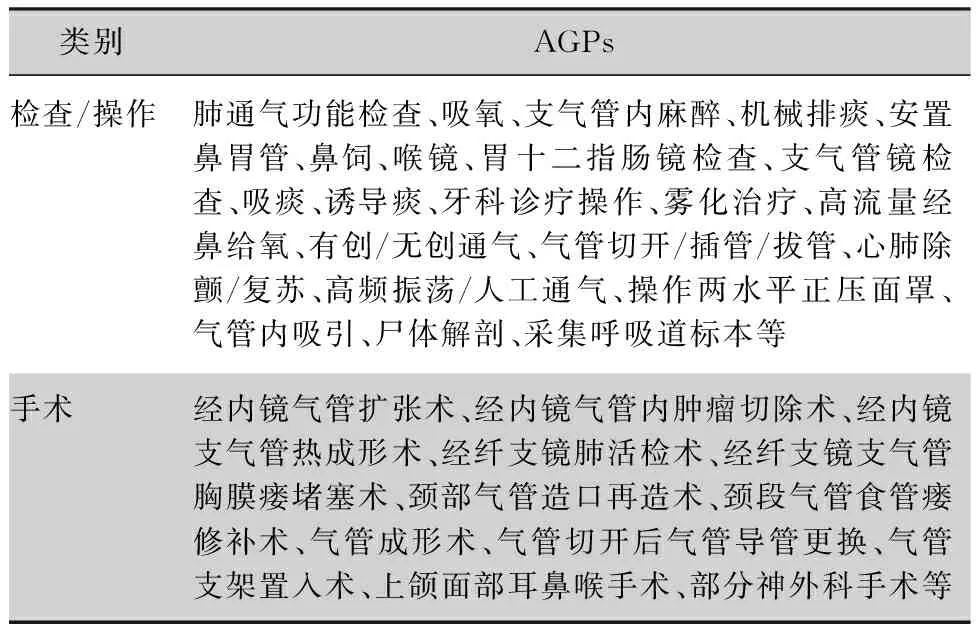

空气气流在液体表面移动时在气液界面处产生小颗粒,从而形成气溶胶,其粒径的大小与空气流速成反比。因此,如果某个操作或动作(包括说话、唱歌等)导致空气在呼吸道黏膜及上皮细胞移动,即可能产生气溶胶。在医院内 AGPs被定义为可诱导产生各种大小的气溶胶(包括飞沫核)的医疗操作[9],但目前各相关指南及文献仍未明确界定AGPs具体包括哪些,根据世界卫生组织(WHO)对于AGPs的定义整理AGPs,见表1。

AGPs种类非常多样,以上列举仍可能不够全面,总体而言可将其分为两大类,即诱导性AGPs和机械性AGPs。诱导性AGPs指相应操作能够激惹气道,引起患者咳嗽或喷嚏,从而产生生物气溶胶,如支气管镜检查、心肺复苏、气管插管、诱导痰等;而机械性AGPs指通过操作使气道产生气溶胶,如吸痰、雾化治疗、无创通气、高流量经鼻给氧等。

表1 根据WHO对于AGPs的定义整理的AGPs

2 产生气溶胶的高风险操作

如每一种AGPs都要求佩戴医用防护口罩必然会加剧供需矛盾,影响医用防护口罩的有效利用。而且并不是每一种操作都会增加医务人员感染的风险,故有必要对这些AGPs的风险进行分级,如进行增加感染风险的操作则建议采用更高级别的防护(如佩戴医用防护口罩)。

关于AGPs是否增加医务人员感染风险的文献,主要集中在对严重急性呼吸综合征冠状病毒(SARS-CoV)的研究。Tran等[10]对可能产生气溶胶的操作,以及是否增加医务人员感染SARS-CoV的风险进行了系统综述,见表2。纳入的文献中有8篇都涉及气管插管操作,且各文献的报道结果类似,医务人员插管过程中距离患者口腔近,操作时间长,患者呼吸道分泌物喷溅可能性大,气管插管导致医务人员感染SARS-CoV的风险增加,此较为明确。其他导致感染风险增加的操作包括无创机械通气、气管切开以及插管前人工通气(P<0.05),虽然这些AGPs报道的文献仅1~2篇,但这三类操作可能会加大呼吸气道的压力,使呼吸道分泌物形成的气溶胶以更快的速度和更小的空气动力学直径喷射,再加上这些操作的管路或面罩等与患者之间形成的是非密闭回路,较大量的微小气溶胶溢散到空气中,从而增加医务人员感染SARS-CoV的风险,需给予高度的关注。其余AGPs均未明显增加感染SARS-CoV的风险(P>0.05)。各个国家/机构指南或规范中对COVID-19 高风险AGPs的界定有所差异,见表3。

表2 AGPs对医务人员感染SARS-CoV风险的影响

表3 全球主要国家/机构相关指南中COVID-19高风险AGPs概览

续表3 (Table 3, Continued)

2.1 气管插管 所有国家/机构相关指南均认为气管插管属于高风险AGPs,与Tran等[10]系统综述结果相一致。

2.2 支气管镜检查 支气管镜检查被绝大多数国家/机构相关指南认为是高风险AGPs,但文献报道的证据支持不足,表2中两篇分析性研究的结果都认为支气管镜检查不增加SARS-CoV感染的风险[11-13];一篇描述性研究在摘要中提到在支气管镜检查后更可能医院感染SARS-CoV,但在正文中并未详细提及相关内容[28];另有一篇关于流感的研究,在支气管镜检查时采集空气检测,结果显示与基线(无AGPs)相比,支气管镜检查能增加空气中的病毒量,但与基线相比差异无统计学意义[29]。

各国家/机构相关指南普遍认为支气管镜检查风险高,且前述关于流感的研究提示该操作的确能产生气溶胶,但其是否增加感染风险却在文献报道中未找到足够的证据支持,可能是由于其前端有吸引孔,可将呼吸道分泌物经由密闭管道抽吸出来,较大程度地减少了气溶胶的量,从而降低了感染风险。

2.3 心肺复苏 心肺复苏增加感染风险也被广泛接受,而表2中相关研究均未呈现统计学差异,仅搜到一篇描述性的病例报道,医务人员在对重症急性呼吸综合征(SARS)患者进行心肺复苏后发生了聚集性感染,但除心肺复苏外还有气管插管等其他操作[30]。因此,支气管镜检查、心肺复苏等AGPs与气管插管一起进行时,可能会较大程度增加SARS-CoV感染的风险。

2.4 无创通气 虽无创通气在各国相关指南中仅澳大利亚、中国和WHO认为是高风险AGPs,但在Tran等[10]系统综述中有证据支持,其原因主要是各国家/机构相关指南对无创通气的具体划分不同,非侵入性正压通气包括双水平正压通气(BiPAP)和持续气道正压通气(CPAP)也属于无创通气,若将无创通气与非侵入性正压通气合并统计则在各国家/机构相关指南中出现的次数达8次。

2.5 开放式吸痰 根据Tran等[10]系统综述,吸痰不会增加SARS-CoV感染的风险,但未明确指出是采用开放式吸痰还是密闭式吸痰。开放式吸痰能产生大量气溶胶且逸散到空气中,笔者认为风险较高。

2.6 雾化治疗 尚未找到文献支持,且各个国家/机构相关指南的意见也有差异,如澳大利亚未将雾化治疗纳入高风险AGPs,也不建议对COVID-19患者采用雾化治疗;英国和爱尔兰明确指出该操作可能产生气溶胶,但不增加SARS-CoV-2感染风险。

2.7 采集呼吸道标本 呼吸道标本采集在各国间的差异较为明显,仅中国指南将采集咽拭子作为高风险AGPs。澳大利亚指南明确指出采集上呼吸道标本的操作不属于AGPs,爱尔兰指南认为该操作不会增加SARS-CoV-2感染风险,美国指南及欧洲CDC的高风险AGPs未提及采集咽拭子,但指出该操作可以引发咳嗽/喷嚏,可能产生气溶胶,建议戴外科口罩或医用防护口罩。而英国也对其指南进行修订,将采集咽拭子从“不增加感染风险的AGPs”中剔除,建议佩戴外科口罩。

采集咽拭子是否能增加SARS-CoV-2感染的风险并未见文献提及,仅有一篇研究提到采集痰标本不会增加感染风险。笔者认为该操作根据WHO的定义应属于AGPs,但其引起感染的风险较低。首先采集咽拭子是上呼吸道的操作,并没有明显增加气道压力,使得气流快速通过呼吸气道;其次,采集时间仅持续数秒,医务人员可能的暴露时间非常短;最后,采集时可能引起患者干呕或咳嗽,有研究显示咳嗽时产生的气溶胶有99.9%都是由空气动力学直径超过8 μm的粒子组成[31-32],这些粒子很快会沉降到地面,对于粒径较大的气溶胶医用外科口罩也能起到有效防护。笔者在医务人员对COVID-19确诊患者采集咽拭子时近距离进行空气采样,经SARS-CoV-2核酸检测结果均为阴性,也提示采集咽拭子的感染风险较低(待发表)。

3 医用防护口罩和医用外科口罩

各个国家/机构指南均建议对于感染高风险的AGPs使用医用防护口罩,而我国指南规定采集呼吸道标本属于AGPs,需要佩戴医用防护口罩,本院在COVID-19防控中的具体实践表明,各临床科室大都涉及为患者采集咽拭子进行COVID-19排查,造成医用防护口罩消耗极大,在物资紧缺的情况下是否适宜仍需要更多相关研究进一步证实。同时笔者也根据国家标准和行业标准将医用防护口罩和医用外科口罩进行了对比(见表4),可知两者的主要差异在于颗粒过滤效率、密闭性以及防渗性(医用外科口罩优于医用防护口罩)。

表4 医用防护口罩和医用外科口罩的参数对比

一般认为医用防护口罩能提供更好的个人防护,但一项关于流感的随机对照试验(RCT)及系统综述结果显示,在预防流感方面医用防护口罩并不优于医用外科口罩,医用外科口罩能达到足够的防护效果[35-39]。其中一篇发表于JAMA的RCT研究[35],将护士随机分配到医用防护口罩组和医用外科口罩组(除了结核病患者外所有AGPs均佩戴医用外科口罩),结果显示对于预防护士新发流感的效果两组间未发现有差异(22.9% VS 23.6%,P=0.86)。另一篇样本量更大的RCT[36]将医务人员随机分为三组,分别为工作时佩戴医用防护口罩组、佩戴医用外科口罩组和条件性佩戴医用防护口罩组(如护理呼吸道疾病患者或AGPS时佩戴,其余时刻佩戴医用外科口罩),结果显示对于预防呼吸道病毒,佩戴医用外科口罩组与条件性佩戴医用防护口罩组、佩戴医用防护口罩组分别相比差异均无统计学意义(3.3% VS 3.3%,P=0.99; 3.3% VS 2.2%,P=0.44)。

4 其他减少AGPs感染风险的策略

除佩戴医用防护口罩外,其他减少AGPs感染风险的策略主要包括以下几点:(1)避免不必要的AGPs,考虑是否有其他操作可以替代;(2)个人防护用品除医用防护口罩外,还需穿戴长袖防水隔离衣、防护面屏或护目镜、手套,并做好手卫生;(3)根据情况,适宜时对患者进行镇静处理;(4)在负压隔离房间内进行AGPs,如无或条件不允许则在单间操作,操作时需关闭门窗,限制医务人员数在最低水平,并在门口悬挂标识提醒其他医务人员;(5)尽可能使用密闭式气管内吸引系统。

5 展望

对于AGPs仍需要更为确切明晰的定义。增加医务人员感染风险的AGPs相关文献都集中在对SARS的研究上,且经过GRADE分级均为极低证据质量,COVID-19相关的AGPs有待更多的研究验证。

目前,尚未找到文献支持在AGPs中使用医用防护口罩预防医务人员呼吸道病毒感染的效果优于使用医用外科口罩,医用防护口罩与医用外科口罩效果的差异仍需更多的文献报道支持。