新型冠状病毒肺炎CT肺部炎症指数分级的临床应用价值

2020-10-13苏丽平李晓燕杨全王兴兰应洁廖娟胡勇

苏丽平,李晓燕,杨全,王兴兰,应洁,廖娟,胡勇

重庆医科大学附属永川医院放射科1、中心实验室2,重庆 402160

新型冠状病毒(2019-nCoV)病毒属于β属冠状病毒,对于人类具有很强的传染性、致病性,主要靶器官为肺脏[1],被感染者的肺部炎症被命名为新型冠状病毒肺炎(corona virus disease 2019,COVID-19),简称新冠肺炎。根据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》[2],诊断需结合流行病学、临床表现、CT 表现及核酸检测,确诊则依赖呼吸道或血液标本实时荧光RT-PCR检测新型冠状病毒核酸。核酸检测受限于时效性、标本采集等因素,部分COVID-19患者早期多次核酸检测可能呈阴性;具有肺部典型表现是诊断疑似病例的标准之一,“肺部影像学显示24~48 h内病灶明显进展>50%者”按重型管理,足见CT在诊断、治疗疗效评估中的重要性。但目前对于COVID-19患者肺部损害严重程度的评估没有统一的标准。本研究将探讨CT 肺部炎症指数分级方法对COVID-19 患者肺部损伤程度进行定量分析的临床价值,致力于为临床提供COVID-19患者病程变化及肺部炎症严重程度评估的参考方案。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性收集2020 年1 月21 日至2 月8 日重庆医科大学附属永川医院确诊的50 例COVID-19患者的临床诊治资料,包括临床基本资料、胸部CT影像资料及首次实验室检查结果。确诊依据新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第七版)[2]。50例患者中,男性37例,女性13例;年龄9~84岁,中位年龄49岁;按临床分型:轻型4例,普通型39例,重型7例。

1.2 扫描方法 采用飞利浦公司Brilliance iCT(128排,256层)进行CT扫描,IntelliSpace Portal 2.8图像后处理及心医国际诊断工作站进行图像分析。患者取仰卧位,常规吸气相末扫描,CT扫描条件为:120 kV,智能自动毫安扫描,30~80 mAs,扫描层厚为5 mm,螺距0.758 mm,视野350 mm×350 mm,采用肺算法进行图像重建,重建层厚1 mm。

1.3 CT图像分析和肺部炎症指数计算方法 三名具有多年工作经验的放射科诊断医师对图像进行独立阅片,意见不同时,通过讨论,达成一致。目前肺部炎症损伤分度缺乏研究,本研究参考5 阶法[3-4]及重庆市医师协会放射医师分会专家组关于新冠肺炎影像定量评估指导意见对肺部病灶进行CT 分级,包括病灶分布评分、病变体积评分和实变。病灶分布评分:按病变分布肺段记分,一个肺段记1 分,左肺上叶尖后段、左肺下叶前内基底段各记为2分,左右肺共记20 分;病变体积评分:按病变占据肺段体积是否超过50%记分,≥50%记1 分,<50%记0 分,双肺最多记分不超过20 分;实变:段病灶出现实变加1 分。肺部炎症指数(pulmonary inflammation index,PⅡ)为病灶分布评分、病灶体积评分和实变之和除以40,以百分率表示,0 级:0;Ⅰ级:1%~25%;Ⅱ级:26%~50%;Ⅲ级51%~75%;Ⅳ级:75%以上;若病灶呈小叶性分布,分级下调一级,出现胸腔积液,分级上调一级。

1.4 统计学方法 所有数据应用SPSS 26.0软件进行统计分析。计数资料采用例和百分比表示,单向有序计数资料组间差异性比较采用Kruskal-Wallis 秩合检验。患者的年龄、体温、发病到CT检查时间及实验室检查结果等不符合正态分布的计量资料,采用中位数(四分位数间距)[M(Q)]表示,以Kruskal-Wallis秩合检验分析不同CT 肺部炎症指数分级患者组间差异。Spearman秩相关分析CT肺部炎症指数分级与临床分型的相关性。以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

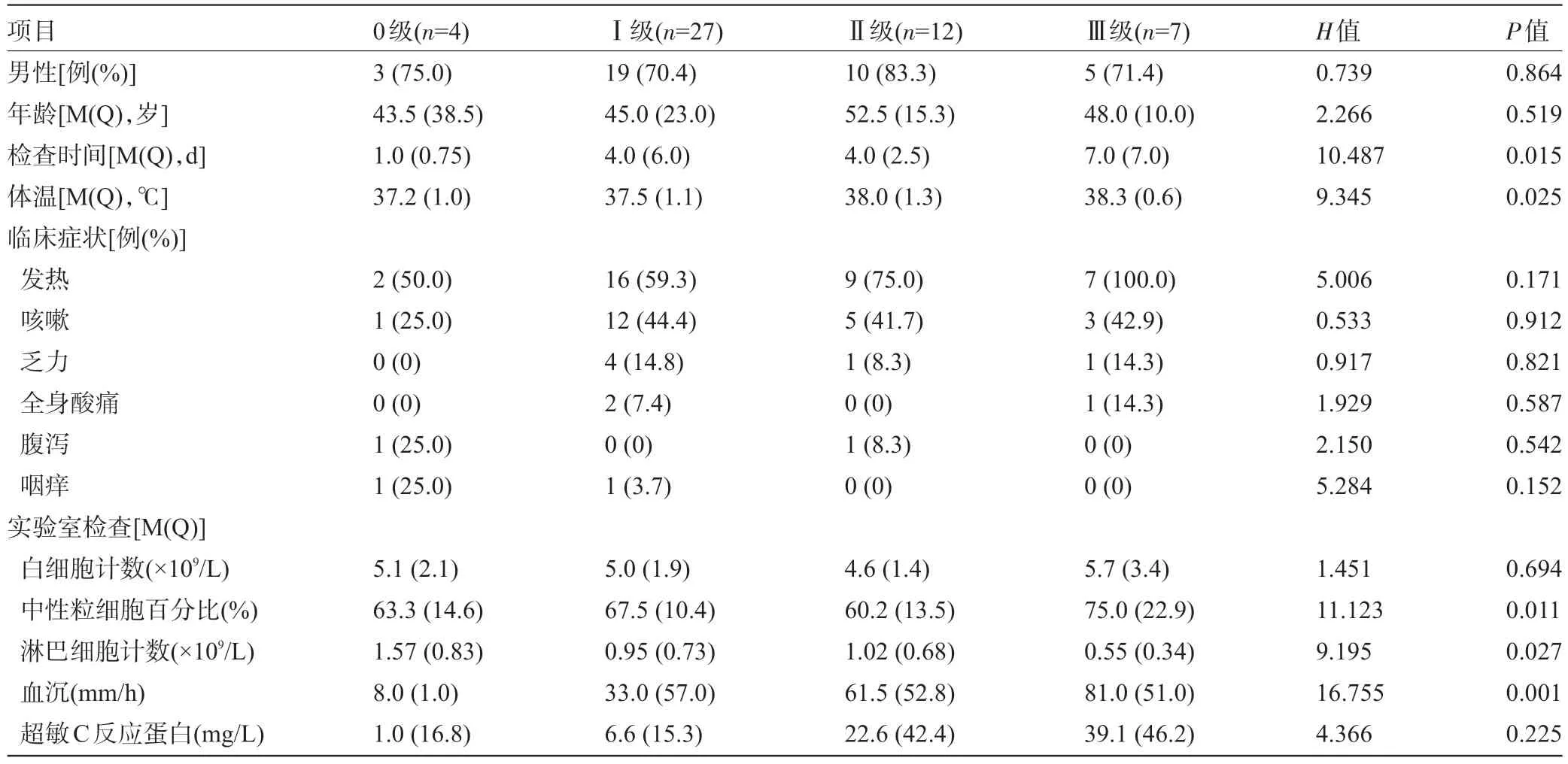

2.1 不同CT 肺部炎症指数分级 COVID-19 患者的临床特征按CT肺部炎症指数分级方法对纳入患者进行分级,0 级4 例,Ⅰ级27 例,Ⅱ级12 例,Ⅲ级7例。50 例COVID-19 患者中,49 例(98%)具有武汉接触史,肺部炎症指数0~Ⅲ级患者CT 检查时间比较差异具有统计学意义(P<0.05)。首发症状为发热者34例(68%),其次为咳嗽21 例(42%)、乏力6 例(12%)、肌肉酸痛3 例(6%),腹泻及咽痒各2 例(4%),无症状3 例(6%);肺部炎症指数分级越高者体温越高,差异具有统计学意义(P<0.05)。50 例患者中白细胞计数正常44例(88%),中性粒细胞百分比数正常41 例(82%),淋巴细胞计数降低29例(58%),超敏C反应蛋白水平升高28例(56%),血沉升高38例(76%);CT肺部炎症指数分级越高淋巴细胞计数减低越明显,且差异具有统计学意义(P<0.05);肺部炎症指数分级越高者血沉、中性粒细胞百分比越高,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

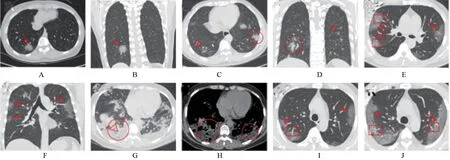

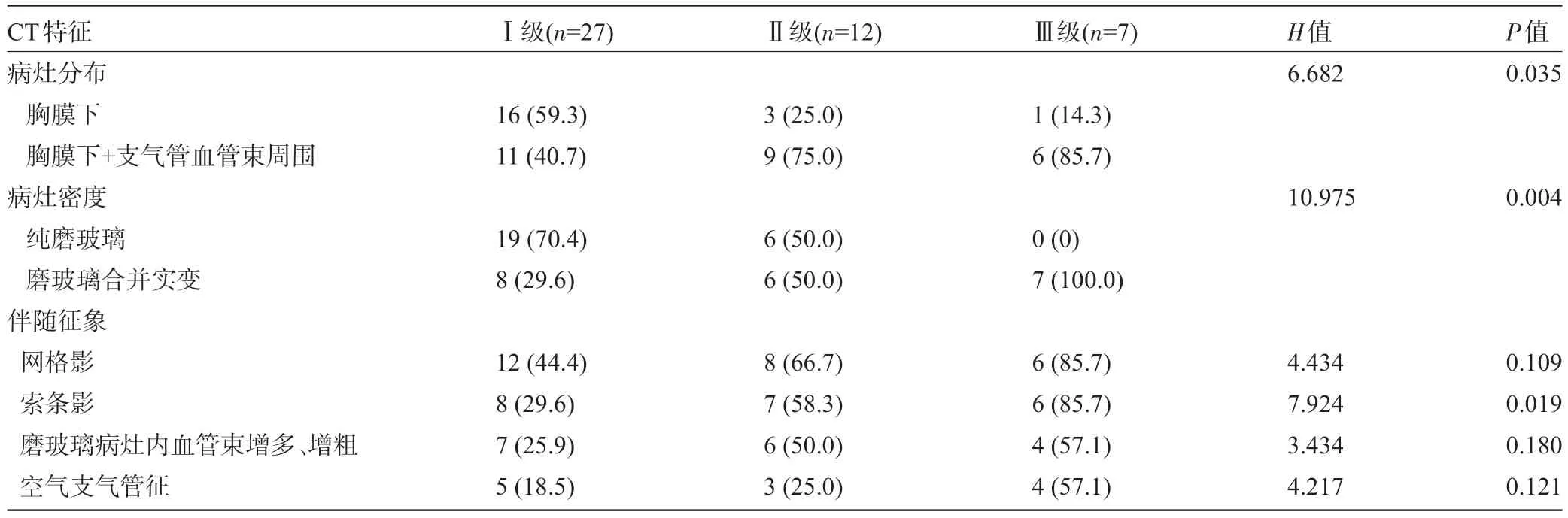

2.2 不同炎症指数分级COVID-19 患者的肺部CT 表现 CT 肺部炎症指数Ⅰ~Ⅲ级COVID-19 患者肺部CT 表现病灶多累及双肺(n=38),其中Ⅰ级COVID-19 患者中8 例(16%)为单发病灶(图1A、1B)、19 例(38%)累及双肺(图1C、1D);Ⅱ~Ⅲ级COVID-19患者肺部CT 表现(图1E~1H)病灶全都累及双肺。Ⅰ级COVID-19患者病灶以多发、斑片状磨玻璃密度为主,常分布于胸膜下;Ⅱ级COVID-19患者病灶出现实变更为常见,病灶向支气管周围进展,Ⅲ级COVID-19患者病灶均呈多发磨玻璃合并实变密度改变,分布几乎全部累及肺外周及中央支气管束周围。肺部炎症指数分级高者肺部病灶分布更为广泛,病灶由胸膜下逐渐向支气管束周围(即肺内带)进展,且病灶更容易出现实变,差异具有统计学意义(P<0.05)。部分Ⅰ~Ⅲ级COVID-19患者肺部病灶伴随出现网格影、索条影及磨玻璃病灶内支气管血管束增多表现(表2)。经Spearman 秩相关分析,COVID-19患者CT肺部炎症指数分级与临床分型呈明显正相关(r=0.701,P<0.05),见表3。

表1 不同肺部炎症指数分级COVID-19患者的临床特征及实验室检查结果比较

图1 CT影像结果

表2 不同CT肺部炎症指数分级COVID-19患者的CT特征[例(%)]

表3 CT肺部炎症指数分级与临床分型间的相关性[例(%)]

2.3 COVID-19 患者短期肺部CT 演变 本研究随访了本组病例中11例患者,其中4例患者肺部病灶出现进展,病灶大小和/或实变部位增多,出现索条影;4例病灶无变化;3例病灶吸收,病灶实变密度减低、范围缩小。

3 讨论

根据国家卫生健康委员会发行新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案[新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)][2],核酸检测是确诊此类疾病的金标准,但是检测假阴性率较高[5]。本文收集病例中一患者经过4次核酸检测,才确诊。核酸检测假阴性不仅造成患者的病情延误,同时增加疫情扩散的风险,因此胸部CT检查是筛查该疾病的重要手段。

本研究纳入的患者中49例(98%)具备典型的流行病学史,临床表现各异,34例(68%)COVID-19 患者以发热为首发症状,其次为咳嗽。在外周血实验室检查中,外周血白细胞计数正常,淋巴细胞降低,与此前报道一致[6]。不同CT 肺部炎症分级患者临床表现存在差异,随着CT 肺部炎症分级升高,COVID-19 患者发热程度有增高趋势,说明不同分级的COVID-19 患者机体免疫反应程度不同,血沉、超敏C 反应蛋白亦有随COVID-19 肺部炎症指数升高的趋势,说明炎症指数分级高者机体肺部炎症损伤程度更为严重,因此利用CT 肺部炎症指数分级可以间接评估COVID-19 患者病情的严重程度[7]。本研究纳入病例多以家族聚集性发病为主,出现临床症状后就诊,首次CT 检查时间不等,Ⅰ~Ⅲ级患者明显长于0 级患者,其中3 例无临床症状COVID-19 患者行CT 检查时肺部病灶分级达到Ⅰ级,因此临床疑似病例或COVID-19 密切接触者有行胸部CT筛查的必要性。

COVID-19 患 者 肺 部CT 表 现 多 样 ,0 级COVID-19 患者肺部未见病灶,肺部炎症指数Ⅰ级COVID-19 患者病灶多表现胸膜下磨玻璃密度影,边界清楚;Ⅱ级COVID-19 患者肺部病灶分布多以胸膜下为主,合并部分病灶散在分布于支气管束周围,病灶密度以磨玻璃为主,混杂小斑片状实变;Ⅲ级COVID-19患者双肺病灶同时累及胸膜下及肺内带支气管束周围,呈磨玻璃混合实变密度病灶,范围较大;磨玻璃病灶内可出现支气管血管增粗、增多、网格影,亦可伴随索条影出现[6,8-9]。在对11 例患者的CT 复查结果中发现,随着患者病情的进展或缓解,肺部病灶存在增多或减少的趋势,复查前后肺部炎症指数评分十分接近,但病灶在单个肺段内的体积存在差异,按前文所述病灶有无小叶性分布进行肺部炎症指数分级进行调整,能更真实的反映COVID-19 患者肺部损伤严重程度。本研究中4例肺部炎症指数0级患者均为轻型患者,27例Ⅰ级、12例Ⅱ级患者中的11例为普通型,7例Ⅲ级中6例为重型患者,其统计结果显示CT肺部炎症指数分级与临床分型具有良好的相关性(r=0.701,P<0.05),与临床评估一致,可以认为肺部炎症指数0级患者为轻型,Ⅰ级和Ⅱ级患者为普通型,Ⅲ级患者为重型。研究结果表明CT肺部炎症指数分级系统能辅助临床医生快速便捷对COVID-19患者进行初步临床分型,同时CT肺部炎症指数分级能作为COVID-19患者病情严重程度、进展与否的辅助评价手段。

综上所述,COVID-19患者临床表现具有多样性,但其胸部CT 表现具有特征性,CT在其早期诊断及筛查中发挥着重要的作用,同时利用CT 肺部炎症指数分级系统能对其临床病程及肺部损伤严重程度进行客观、量化的评估。