谈人类意识形态与档案

2020-10-12丁海斌祝恩民

丁海斌 祝恩民

摘要:意识形态是群体的观念集合与社会再造的工具。档案本身是意识形态重要的存在方式和意识形态生成的重要经验基础,两者都具有突出的实践属性。档案在意识形态的传播与再造过程中,具有真实性、广泛性和连续性的特点,同时也要注意档案作用于意识形态的方向性、鼓动性和控制意义,发挥指导性,使其成为走出历史虚无主义迷宫的阿里阿德涅之线。

关键词:档案 意识形态 经验 观念

Abstract:Ideology is a collection of ideas of a group and a tool of social reconstruction. The ar? chive itself is an important way of being of ideology and an important experience basis for the formation of ideology, both of which have outstanding practi? cal attributes. In the process of dissemination and reconstruction of ideology, archives have the charac? teristics of authenticity, extensiveness and continu? ity. At the same time, attention should be paid to the directionality, agitation and control significance of archives on ideology, and play a guiding role to make it a step-out Ariadnes line in the labyrinth of historical nihilism.

Keywords:Archives; Ideology; Experience; Ideas

意识形态与档案工作关系密切,但档案界至今仍没有文章对此加以较详细的论述,本文试补此缺陷。

一、人类意识形态的四个基本维度

著名的意识形态研究者、英国社会学家汤普森曾说过:“当我们今天使用意识形态的概念时,这个概念仍然具有它多重用法的历史特点。”[1]是的,意识形态这个概念有多种用法和多个范畴维度。“意识形态”一词可理解为人类全部意识形态、观念学、群体观念集合、主流意识形态等。

(一)宇宙唯物,殊性意识

首先,在宏观上,意识形态与物质形态相对应,即我们常说的“物质与意识”中的意识。实际上,世界上只有一种存在方式——物质,而意识是一种特殊的物质形态,是真正属于人、代表人类本质特性的存在形式。因此,法国哲学家阿尔都塞提出了著名的“人本质上是一个意识形态动物”的观点。

意识形态是各种概念、观念、观点、思想、价值观等意识要素的总和,其意识形态形式包括人类社会的政治思想、法律制度、宗教观念、哲学思想、文学艺术和其他人文社会科学思想等。它们相互联系,相互影响,构成了意识形态的有机整体。

意识形态的其他概念范畴皆是在这个宏观范畴内加以具化得来的,是被具指为某个特定的群体(如阶级)或时间范畴(如古代、近代、现代)的意识形态。

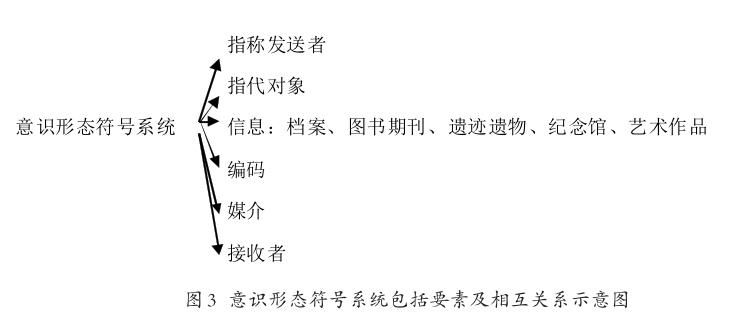

意识形态的存在可以分为静态和能动态两种状态。静态意识一般以符号编码形式存在,包括语言文字的、图像的、图形的等形式;意识能动态主要存在于思维过程中,它是可以继承、传播、发展静态形式的意识形态。档案是一种典型的意识形态存在形式。它首先是静态的,同时也可以成为能動态意识的重要基础。档案意识形态的静态和能动态的相互作用是新意识产生的重要源泉之一。因此,促成档案意识形态的静态和能动态的结合,是档案意识形态工作的基本内涵。

(二)意识型态:观念的集合

意识形态(Ideology,也称为“意识型态”)这个概念多指一种一定范畴内的观念的集合。最初提出这个概念的法国人德斯杜特·德·特拉西(Destutt de Tra? cy)从观念学的角度试图为一切观念的产生提供一个真正科学的哲学基础[2]。又如卡尔·曼海姆所说,意识形态“这个词语最初只是表示观念论”[3]。

(三)意识形态:统治阶级的故事

在所有社会群体中,统治阶级这个群体无疑是最为重要和最具代表性的。所以,意识形态首先是统治阶级的意识形态。这是马克思主义定义下的主要意识形态形式。通常情况下,统治阶级的意识形态是社会中占统治地位的意识形态,它是该社会的经济基础的折射,代表着该社会的主要思想特征。

(四)作为社会再造工具的意识形态

按照马克思主义的观点,作为社会再造工具的意识形态即指“经济基础/上层建筑”社会模型中的上层建筑。就“经济基础/上层建筑”的社会模型而言,经济基础是一种条件性的存在,上层建筑才是人类社会本质性的存在,它是一种改造社会的力量。“对实践的唯物主义者即共产主义者来说,全部问题都在于使现存世界革命化,实际地反对并改变现存的事物。”[4]

根据马克思经典著作对意识形态概念的定义,意识形态作为“观念的上层建筑”,能够统一人们的思想观念,规范人的社会行为,对社会成员进行教化,它的内在形式蕴含于生活世界之中。而且,这些意识形态中还包括反映现存社会里孕育着的新社会因素并为建立新的经济制度和政治制度服务的新的意识形态。意识形态不仅是统治阶级意志的体现,同时也是社会再造的工具。

(二)档案的真实性与意识形态的真理性

马克思表述了意识形态的“真实性”尺度——反映客观现实和代表最大多数人的利益,即一是基于历史现实的事实真实;二是基于普遍利益的价值真实。而档案本身多具有这双重属性,并使它在意识形态活动中具有真理性的优势。马克思说道:“人的思维是否具有客观的真理性,这不是一个理论的问题,而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性,即自己思维的现实性和力量,自己思维的此岸性。”[23]马克思强调了思维的“此岸性”(指事物可认识的部分,即现象),而档案正是这种“此岸性”的确定性载体。

马克思说道:“在思辨终止的地方,在现实生活面前,正是描述人们实践活动和实际发展过程的真正的实证科学开始的地方。……这些抽象本身离开了现实的历史就没有任何价值。”[24]这里所说的“真正的实证科学”,是指以具体的、现实的主客体统一的人类实践情境为基础的社会科学,是一种基于实践真实的社会科学。马克思指出:“从这时候起意识才能现实地想象:它是和现存实践的意识不同的某种东西;它不用想象某种现实的东西就能现实地想象某种东西。从这时候起,意识才能摆脱世界而去构造‘纯粹的理论、神学、哲学、道德等等。”[25]这里的“现实”也是真实的意思。

这就是意识形态的“事实真实”。档案是这种“事实真实”的最重要的载体,是意识形态真理性的重要证明材料。这些档案被历史学家和哲学家们称之为“直接的史料”或“直接经验”,或谓之“未掺过水的史料”、未经“糟蹋过”的“原料”。傅振伦认为档案是“最为崇高”之史料,“优点实多”,其“为原始资料,而非滋生资料;为直接资料,而非间接资料;为第一等之资料,而非第二等以次之资料”[26]。美国实用主义哲学家杜威从现实经验的角度谈到了档案经验的真实性:“现实经验中的事实是具有为人们所渴望的含义的,然后就肯定说:只有它们才是真实的。”[27]

(三)让受众看到一个真实的“生活世界”

与真实性、实践性相联系,档案在意识形态工作中具有一种天然优势:情感的情景性。档案有价更有情。档案作为人类实践活动的原始符号记录,它以一种普遍性为受众还原了一个真实的“生活世界”——意识形态的“生活世界”。

20世纪的一些重要的西方哲学家——胡塞尔、海德格尔、维特根斯坦、列斐伏尔、哈贝马斯,都不同程度地提出了“生活世界”的问题,这种观点与马克思主义实践哲学颇为接近。现象学的开创者胡塞尔提出了“生活世界”的概念。胡塞尔认为:“生活世界”是一个主体在其中直接生存着的、具有先验意义的、自明的并由主体间共同的视域所构成的意义本源[28]。

“生活世界”是主体经验的直接来源,具有意义本源的意义。这与马克思所说的“抽象本身离开了现实的历史就没有任何价值”的观点具有异曲同工之处,也为档案在意识形态活动中的意义提供了新的注脚,因为“生活世界”真实地存在于档案世界中。只有档案,才能全面、真实地展示“生活世界”。

(四)档案作用于意识形态的广泛性与连续性

认识来源于经验。杜威认为经验无处不在,他认为“在日常生活中,经验是无处不在的。任何能够抓住我们的注意力,使我们发生兴趣,给我们提供愉悦的事件与情景,都能使我们产生经验”[29]。这种经验无处不在的实物表现形式之一就是档案无处不在。档案具有“无处不在,无时不在”的特点。人类实践在哪里,档案就在哪里;意识形态在哪里,档案就在哪里。

档案还具有天然的“连续性”,但它不会自动无须选择和解读地呈现这种连续性。这是一种经验与思维的连续性。如杜威所说:“思维乃是在同一个被经验到的事物世界之内在时间上不断进行重新組织的一个连续的过程,而不是从这一个世界跳跃到另一个为思维所一次构成的对象世界的过程。”[30]仔细考量起来,对于保障意识形态的连续性,档案似乎是最重要的工具。当然,图书也很重要,但图书的内容多是来源于档案的。

(五)档案强化意识形态的模式:外显与内隐

档案在为意识形态服务时,可分为外显性与内隐性两种模式。总体而言,档案利用对档案部门而言,主要是一种被动行为,主要表现为内隐性。但在意识形态领域,档案部门应采取主动行为,这时则表现为外显性的特征。如国家、省、市、县各级档案馆皆举办各种类型的档案展览,说到底,它们就是档案馆所进行的一种外显性的意识形态宣传形式。

(六)档案作用于意识形态的方向性、鼓动性与控制意义

档案意识形态工作可以产生力量,这种力量有大小,也有方向。我们需要在把握正确方向的前提下,发挥档案最大的力量。

意识形态是一种观念性的存在,它有非常明确的指向性,总是指向现实。对特拉西而言,意识形态并不只是一个纯粹的哲学术语,而是一种现实的诉求和目标,是“建立正义和幸福社会的基础”[31]。杜威从现实经验的角度谈道:“然而人类的经验对于真、美和秩序也有这种动人的渴望。不仅有这种渴望;还有成就的时候。经验表现出有占有和谐的对象的能力。它表现出在一定限制以内有维护优良的对象和回避、减少厌恶的对象的能力。”[32]为了引导社会成员形成、关注、认同符合国家利益的主流意识形态,要建立档案意识形态引导机制。意识形态引导机制是指国家通过挖掘、查阅档案资源,找寻、发现符合国家社会主流意识形态的历史记录(这种档案材料比比皆是,我们需要的是找出其中重要的材料),以此来指引社会成员的思想意识的方向与内容,进而丰富、充实社会主流思想。

档案本身作为一种意识形态,总体上是向上、向前的,因为它来源于我们的实践活动,而我们的实践活动总体上是向上、向前的。但实践本身也会有曲折,也会有弯路。曲折是一种遗憾,是我们不希望发生的,但其档案记录是珍贵的,它是我们不再走同样的弯路、不再遭受同样挫折的重要保证。我们可以“弯材正用”,用好反面教材,是档案意识形态工作的重要内容。