深度贫困地区跨越“分形贫困陷阱”的路径与政策支持研究*

2020-10-12西南民族大学经济学院中国西部民族经济研究中心郑长德

西南民族大学经济学院 中国西部民族经济研究中心 郑长德

一、引言

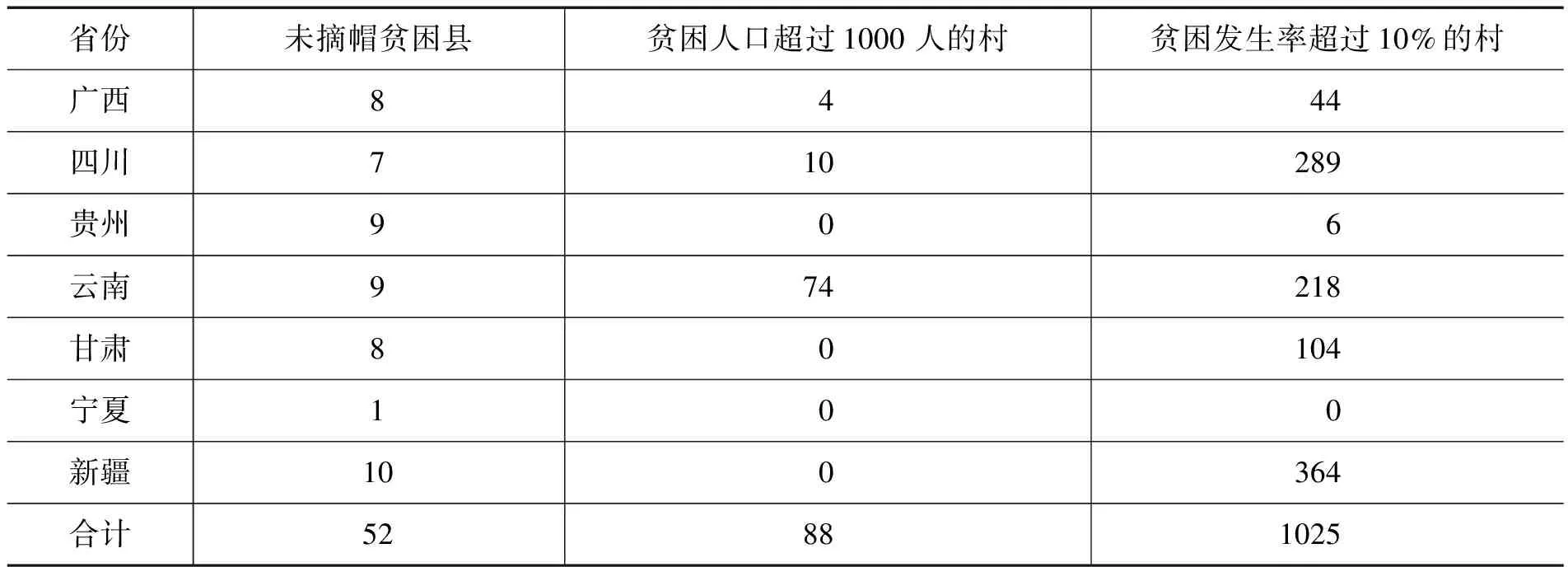

党的十八大以来,在党中央坚强领导下,在全党全国全社会共同努力下,我国脱贫攻坚取得决定性成就。现行标准下的农村贫困人口从2012年底的9899万人减到2019年底的551万人,贫困发生率由10.2%降至0.6%,区域性整体贫困基本得到解决。2019年底,全国尚有52个贫困县未摘帽、2707个贫困村未出列,其中贫困人口超过1000人的有88个村,贫困发生率超过10%的有1025个村。从分布来看,未摘帽的贫困县和未退出的贫困村主要分布在西部的少数民族集聚的地区,特别是深度贫困的“三区三州”(见表1),虽然贫困人口的总数不大,但这些地区都是贫中之贫、困中之困,是最难啃的硬骨头。

表1 2019年底未摘帽的贫困县和未退出的贫困村的分布 单位:个

深度贫困地区的贫困,从贫困主体看,既表现在个人层面,也表现在企业层面,还表现在这些地区的地方政府层面。例如,个人和家庭由于抵押品不足而无法进入金融市场从而面临金融约束,企业由于市场规模的限制而内生发展能力不足,地方政府由于税收能力有限而无法提供公共产品。而且,个人、企业和政府面临的约束在很大程度上是相互依赖的,并处于自我强化中,巴雷特和斯沃洛(Barrett & Swallow,2006)引入了一个新的术语“分形贫困陷阱”(fractal poverty traps),来描述这种在多个经济尺度上同时存在的多重均衡。

本文基于“分形贫困陷阱”的视角,分析深度贫困地区跨越贫困陷阱的路径与对策。首先概要介绍分形贫困陷阱的基本要义和分析框架,然后以“三区三州”为例,分析深度贫困地区分形贫困陷阱的表现及致因,最后提出深度贫困地区跨越分形贫困陷阱的路径选择。

二、“人穷”与“地穷”:分形贫困陷阱的分析框架

(一)“人穷”与“地穷”:个人主义与结构主义

贫困的原因与结果是社会科学家长期研究的一个主题,在不同的时代,贫困一再被“重新发现”。关于贫困的解释,大体上可以划分为两个大的阵营,一个是个人主义(individualist),一个是结构主义(structuralist)。

贫困的个人主义解释关注贫困人口,认为贫困人口的特征(技能水平、年龄特征、家庭规模与结构等)、态度或行为等是贫困的根源。与之相关的贫困理论如贫困的文化理论、贫困的人力资本理论,等等。

贫困的结构主义解释认为贫穷并不是由于贫困人口的性格特征或人力资本不足的结果,也不是文化力量的结果,而是与经济和社会机会程度有关的宏观社会问题。外在于贫困人口并强制作用于贫困人口的结构因素,限制了穷人的选择范围,有时称之为机会结构(opportunity structure)。从这个角度来看,贫困可以被看作个人通过社会过程被分类(sorted)。因此,任何给定的社会或地区的贫困程度都是其政治经济的结果。

对任何一个地区而论,“人穷”与“地穷”并不必然存在一一对应关系,可能有多个组合状态,如图1所示。对于贫困地区而言,这两个观点实际上是互补的,而不是相互独立的,结构因素决定了一个地区或社会的贫困水平(贫困人口数量),个人因素决定了分布(为分类提供标准)。

图1 “人穷”与“地穷”可能的组合

在贫困的研究中,“人穷”与“地穷”的理论与实证研究实际上是交叉的。个人主义方法强调人穷,是指与贫困有关的群体和个人的社会属性。地穷关注的是贫困在空间上的不均匀分布,集中于地方社会经济结构,假设地方的经济福利会转化为个人福利的增加。

(二)贫困陷阱

关于贫困陷阱,目前尚无一个公认的正式定义。本文认为贫困陷阱指的是贫困的自我维持状态,如果一个家庭或地区在连续的多个时期处于贫困状态,就可以说这些家庭和地区陷入了贫困陷阱。这说明,第一,贫困是长期存在的;第二,贫困是可以世代传递的,即贫困的代际传递;第三,从结构主义看,有些人持续贫困是由于个人无法控制的社会经济环境的某些特征的永久存在,因此,具有相同偏好的两个人(或家庭)可能会有不同程度的社会经济表现。

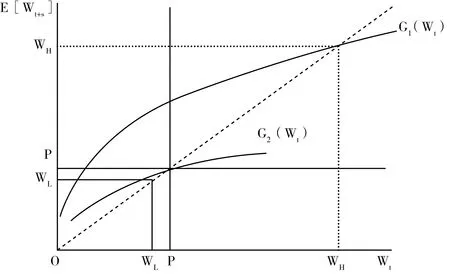

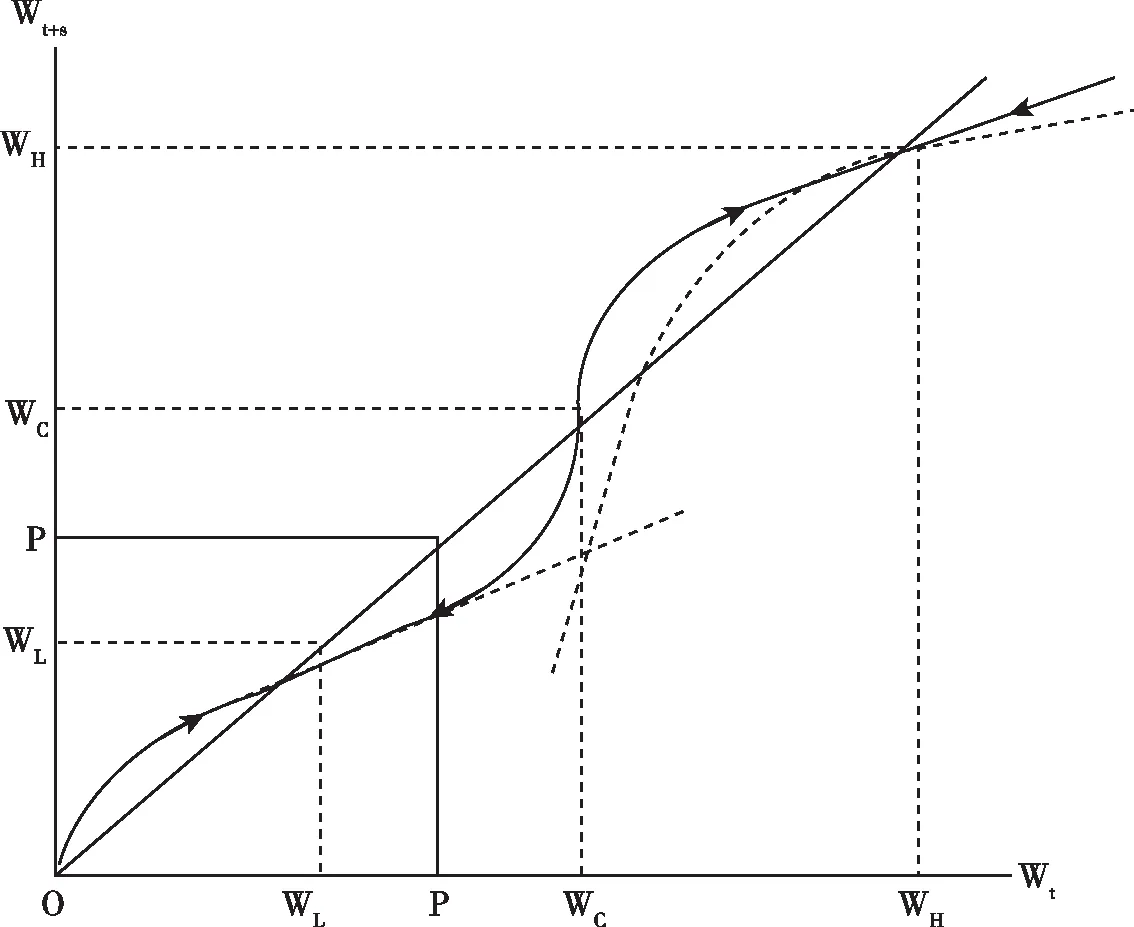

如果考虑贫困陷阱是低于贫困线的收入的持续存在,可以用图2的标准经济增长模型说明。考虑两个时期,一个是当前t时期,收入为Wt,另一个是未来t+s时期,收入为E[Wt+s],不考虑通货膨胀因素,贫困线为P,用横轴表示t时期的收入,纵轴表示t+s时期的收入,从原点向右上方延伸的45度线反映了两个时期中收入相同的点,即动态均衡点。假设一个经济体内有两个不同的家庭,每个家庭遵循不同的增长轨迹G1(Wt)和G2(Wt),当曲线位于对角线上方时,未来的收入超过当前,即存在增长;当曲线位于对角线下方时,会出现下降。可以看出,家庭1的动态均衡点为WH,这时,即使从贫困线以下的收入水平开始的家庭,会稳定地但可能非常缓慢地朝着动态均衡收入水平WH前进,如增长路径上的箭头所反映的那样,从而摆脱贫困。而家庭2的动态均衡点为WL,低于贫困线,此时家庭2的收入会收敛到低于贫困线的动态均衡WL,从而陷入贫困陷阱。

图2 标准经济增长模型中的贫困陷阱

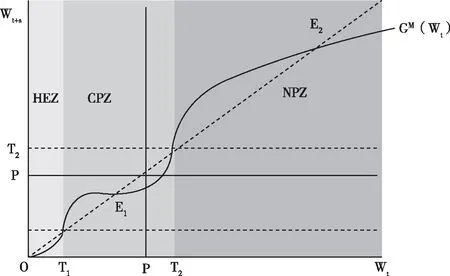

标准的经济增长模型隐含地假定了单一的动态均衡,因此所有增长路径(或许是有条件的)收敛于单一的收入水平。但是如果存在多个动态均衡,那么情况就有些不同了。图3是根据Barrett等(2006)改编的具有多重动态均衡的收入动态图。非凹增长函数GM(Wt)产生三个稳定的动态均衡。第一个是在可行收入范围内的最小值处(原点);第二个是低于贫困线的贫困的收入水平;第三个是非贫困(富裕)的收入水平。存在两个阈值,T1和T2,将每个稳定动态均衡周围的吸引盆分开,导致三种不同的状态:(1)人道主义紧急区HEZ(humanitarian emergency zone),其中阴影中人口向死亡崩溃;(2)慢性贫困区域CPZ(chronic poverty zone),在此区域,无论是正或负的冲击,如果力度不大,不会改变向贫穷的生活标准收敛的预期;(3)非贫困区域(富裕)NPZ(non-poor zone),在这个区域,人们有望从非灾难性的冲击中恢复过来。因此,无论是在CPZ还是HEZ,处于这两个区域的人陷入了长期贫困。

图3 具有条件转移分布的多重均衡收入动态

以多重动态均衡为特征的系统的关键是存在两个临界阈值,T1把HEZ和CPZ分隔——过了T1,收入动态就向E1收敛,T2把CPZ与NPZ分隔——过了T2,收入动态向E2收敛。因此,T1和T2代表了收入动态从一种均衡向另一种均衡的转变,随着时间的推移,收入的演变取决于相对于增长函数临界阈值的位置。

(三)分形贫困陷阱

“分形”一词译于英文fractal,用来表述部分与整体的某种自相似形式,于20世纪70年代由数学家曼德布罗特(Mandelbrot)最先表述,而研究分形形式、特征及应用的学科则称为分形理论(fractal theory)。分形理论以自然界和社会活动中普遍存在既无序又自相似的现象为研究对象,借助相似原理发现无序中的有序,探索混乱中的精细,从而为研究者提供观察自然界和解析社会现象的新途径。

受禀赋差异、贫困致因不同等影响,贫困呈现差异性,但存在至关重要的共性,呈现出分形特征。在图3中,分形贫困陷阱表现为家庭、社区/地方政府和国家的收入动态呈现出S形动态特征。借用列夫·托尔斯泰的名言:“幸福的家庭都是相似的;不幸的家庭各有各的不幸”,分形贫困可以说是:“幸福的家庭各有各的样;贫困的家庭都是相似的。”

在多重动态均衡下,收入动态之所以出现有贫困陷阱的S形动态特征,有多个解释,如储蓄函数、生产函数的非凸假设,生存储蓄假设,马尔萨斯陷阱等。这里给出的解释是代理人的内生策略选择。假设存在一策略组合,定义为决策者(个人或集体)利用现有资产(包括金融、人力、自然、物质和社会资本等)来塑造当前和未来生活标准(收入)的一系列活动。策略的选择取决于决策者可以利用的机会和面临的限制以及每项策略的相对报酬。每个策略都基于偏好、生产和交换机制(包括生产技术、组织形式、市场和非市场资源分配安排),生产和交换的外生决定因素(如降雨和其他生物物理现象、地方制度历史、外生市场价格),以及与价格、收益率和资产相关的风险,将资产存量映射到收入流:

策略组合F(金融,人力,自然,物质和社会资本)Y

考虑有两种策略:一种是低技术策略,提供低回报,但没有固定成本,如非技能劳动;另一种是提供高回报的技术,但有进入壁垒(固定成本),如高技能劳动,要能从事高技能劳动,必须要参加学习、培训或获得最低学历学位,而这是有成本的。高回报技术策略的预期回报高于低技术策略。在农业中,高回报技术可能包括高产品种,需要固定支出种子、肥料和其他投入物,或经济作物,需要初期支出很大,可能需要几年才能有收益。均衡时,决策者根据最大化利润流选择策略。

形式上,考虑两个代理人(或者是代理人的两个阶段),有固定水平的全要素生产率(TFP),记为和初始资本水平(k0),全要素生产率不随时间变化,但资本水平通过投资而变化(kt)。全要素生产率是一种技术系数,衡量代理人的收入潜力,它可以代表代理人的特征(如能力)或环境特征(如土地质量或降水量等)。它们的生产函数分别为:

当动态均衡中存在多种策略时,可能会出现贫困陷阱。图2中描述的两个(或更多个)收敛增长路径可以看成两个不同的策略。当非凸性存在时,如图3中的S形动态特征的多重均衡时,也可能出现贫困陷阱的动态均衡。或者如图4中的收入动态,粗虚线所示的两条收敛增长路径,可以看成同一代理人在不同阶段下的增长路径,每条单独的增长路径具有唯一稳定的动态均衡,每种策略都与不同的稳定动态均衡相关联。但是在临界阈值时,就从一条增长路径切换到另一条增长路径。两个独立函数的外包络近似于系统的整体增长轨迹,反映在S形实曲线中。

图4 贫困陷阱假设的收入动态

当代理人选择一种策略时,在给定系统状态的情况下,会隐含地选择一个自然随时间移动的均衡。例如,Lybbert等(2004)证明埃塞俄比亚南部的牧民面临两种策略——迁移或定居的畜牧业——反映了两种不同的动态财富均衡。与迁移相关的动态财富均衡相对较高,而与定居相关的财富均衡较低。牧民不喜欢定居,但是,如果它们开始的时候牛群太小,或者遭受干旱、疾病或(人类或野生动物)捕食者的伤害,失去太多的动物,故他们无法获得转场放牧的优越策略。因此,较贫穷的牧民采用定居策略,可以预见到低水平的财富均衡。

所以,理解贫困陷阱成因的关键在于理解策略之间的转换。为什么有些牧民保持流动,而另一些牧民却没有?为什么有些农民采用改进的生产技术或进入高附加值的营销渠道,而另一些农民却没有?有效阻止采用高回报策略的障碍是什么?一种解释认为(正式或非正式的)金融市场失灵对贫困陷阱至关重要。贫困家庭由于收入低资产存量低,缺少抵押/担保品,不能获得足额的金融资源,地方政府由于税收征收能力有限而无法在资本市场上借款,国家由于政治风险或债务过剩而不能从全球金融市场借款,从而家庭、地方政府或国家就不能越过临界阈值,达到超出贫困线的稳定动态均衡。因此,金融约束存在于家庭、社区、地方政府和国家多个层次,它们相互依赖。所以贫困陷阱具有分形性质。

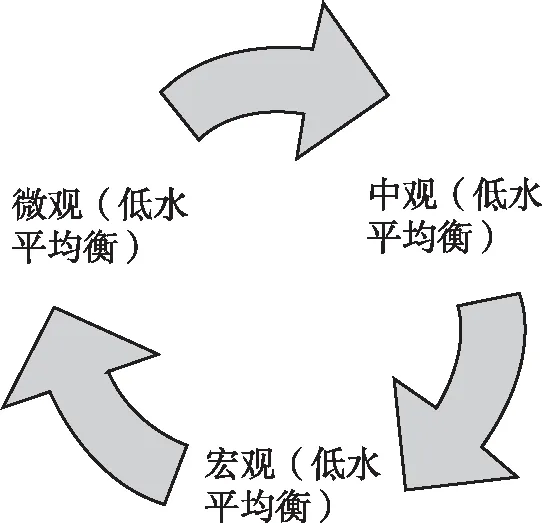

分形贫困陷阱涉及多个动态均衡,这些动态均衡同时存在于多个分析尺度——微观(家庭/个人)、中观(社区/乡镇)和/或宏观(地方政府/国家),而且它们通过反馈效应自我增强。在一个尺度上普遍存在的低水平均衡使得在另一个较低尺度上无法达到高水平均衡,反之亦然。例如,由于税基弱的政府无力承担昂贵的地方公共基础设施的投资,而这些投资是诱导企业投资于固定资本形成和创造新的就业机会所必须的。因此企业缺乏扩张的动力,大多数生产都发生在非常小的单位,它们无法为高技术产业提供资金,就业机会少。由此居民收入在扣除消费后,只剩下很少的储蓄。因此,银行体系缺乏足够的定期存款,无法提供足够的可投资资金,用于向企业提供贷款以进行扩张。这样就形成了不同尺度低水平均衡的恶性循环。

微观层面的贫困陷阱,可能导致中观和宏观层面的贫困陷阱,而宏观、中观层面的贫困陷阱又进一步强化了微观层面的贫困陷阱,从而形成一个自增强反馈回路。在任何一个尺度上的小调整都不可能使系统偏离其主要的稳定动态均衡。因此,在具有分形贫困陷阱特征的地方,政府、市场、社区和家庭同时处于弱势。在这样一个系统中,没有一个代理人在高水平均衡下运行。它们似乎同时被困在低水平均衡中(见图5)。

图5 分形贫困陷阱

三、深度贫困地区的分形贫困陷阱

以“三区三州”(西藏、四省藏区、南疆四地州和四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州)为主的深度贫困地区,是我国的多民族聚居地区,长期以来,这些地区的贫困突出表现为民穷、县穷、州穷的“三穷”特点,具有明显的分形贫困陷阱的特点。

从区域经济发展层面看,深度贫困地区呈现出整体发展水平低,是我国最典型的集中连片的欠发达地区。以县域为单位,这些地区均属于欠发达地区(所在省份)的最不发达地区。例如,作为深度贫困地区的四川省凉山彝族自治州,2018年全州人均地区生产总值31472元,相当于四川省全省的64.38%,全国的48.69%;四川藏区的甘孜藏族自治州和阿坝藏族羌族自治州,2018年人均地区生产总值分别为24446元和32552元,相当于四川省的50%和66.59%,全国的37.82%和50.36%。从县域看,四川藏区和凉山州48个县市,2018年人均地区生产总值超过四川省平均水平的有4个,没有超过全国平均水平的县市。有27个县的人均地区生产总值不及四川省的50%,35个县市不及全国的50%。最低的县人均地区生产总值只相当于四川省的20.33%,全国的15.38%。从政府收支看,这48个县市的财政自给率(地方一般公共预算收入/地方一般公共预算支出),有32个县市不足10%,最高的西昌市(44.22%),最低的壤塘县(1.14%)。(1)根据《四川统计年鉴(2019)》《中国统计年鉴(2019)》数据计算。财政自给率低,地方一般公共预算收入难以支撑基本的政府服务,地方公共产品的提供和相当部分政府部门的财政支出靠外部资金支持。

深度贫困地区在经济上的欠发达,与这些地区所处的地理环境紧密相关。“三区三州”位于青藏高原及其周缘地区,远、高、寒、大、岖、边是其空间上的典型特点(郑长德,2017)。所谓远就是远离核心区,处于边缘地带。例如,四川深度贫困县县城,距成都,最近的有170公里(公路里程),最远的超过1300公里。远离核心区,受核心区发展溢出和“思想溢出”少,是贫困的重要因素。所谓高,指的是深度贫困地区海拔高,平均海拔3500~4000米以上,气压低,供氧不足,人类劳动效率低,从生计角度看,传统经济类型单一,主要是畜牧业。例如,西藏和四省藏区平均海拔3500~4000米以上,地理环境的典型特点是高、寒、岖。所谓寒,气候寒冷,生长期短,人类有效劳动时间短,生物生产力低,结果农牧产品单产低,游牧成为高寒草原传统的生计方式。所谓大,地域辽阔,经济交易成本高,交易效率低。所谓岖,山地环境,山高谷深,地表破碎,耕地稀少、土壤贫瘠,区际区内不方便。例如,怒江州98%以上的面积是高山峡谷,垦殖系数不足5%。所谓边,从国内行政区划看,“三区三州”基本都位于沿边地区,如四省藏区位于四川、云南、西藏、甘肃和青海的交界地区。

从农村居民收入层面看,表2和表3列出了西藏区、四川藏区和南疆四地州2013~2018年农村居民人均可支配收入和人均消费及与全国平均水平的比较。可以看出,一方面,“精准扶贫”以来,深度贫困地区农村居民人均可支配收入和人均消费步入增长的快车道,增长速度高于全国平均水平,例如四省藏区2013年农村居民人均可支配收入只相当于全国的52.62%,到2018年达到62.67%,人均消费从62.67%提高到68.01%。另一方面也要看到,目前深度贫困地区农村居民收入与消费还普遍低于全国平均水平,特别是这些地区刚刚脱贫的、收入在贫困线120%以内的临界家庭,虽已摆脱了绝对贫困,但处于相对贫困状态。

表2 2013~2018年深度贫困地区(三区)农村居民人均可支配收入

表3 2013~2018年深度贫困地区(三区)农村居民人均消费

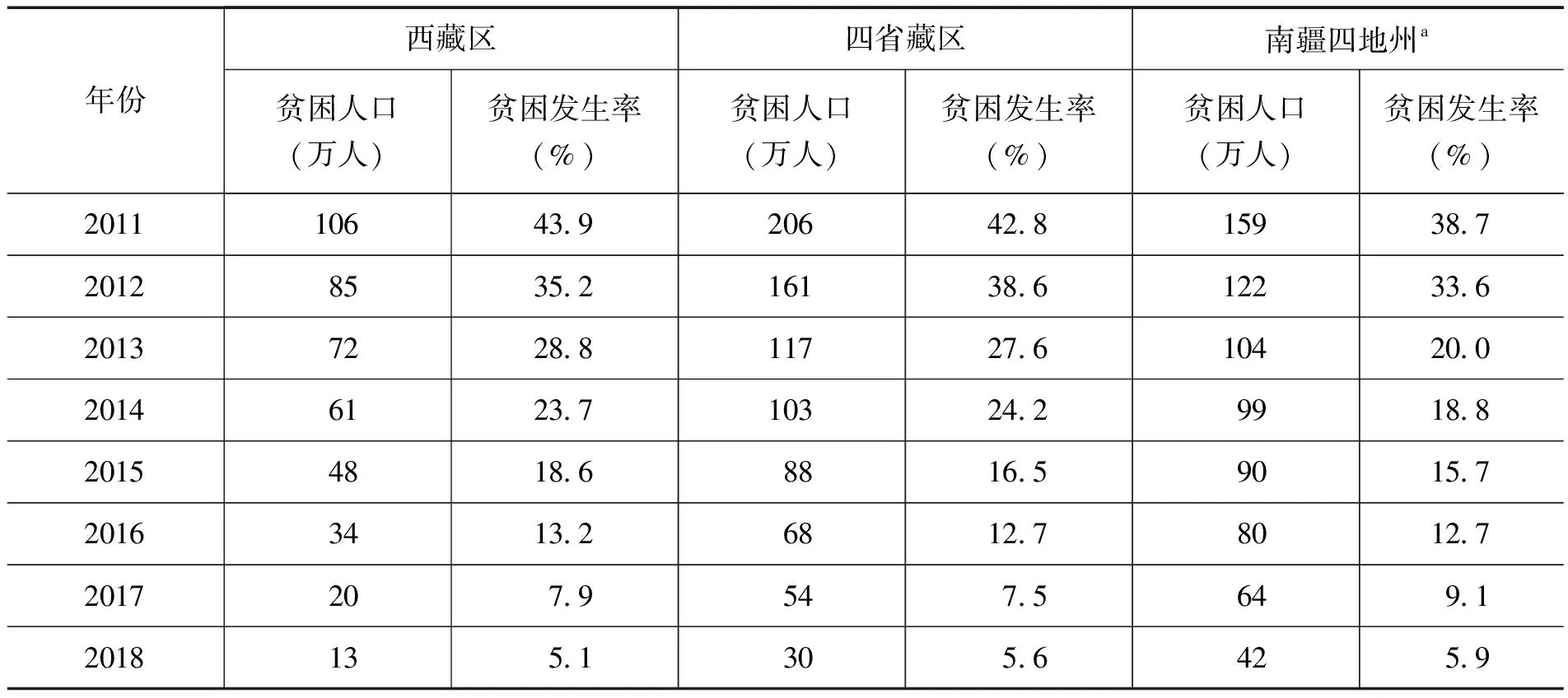

从贫困层面看,到2018年底,深度贫困地区贫困人口627万人,贫困发生率6.9%,贫困程度深、基础条件差、致贫原因复杂,可谓“最后的贫困堡垒”。总体上看,深度贫困地区呈现区域总体贫困。2018年,西藏、四省藏区、南疆四地州的贫困人口分别为13万人、30万人、42万人(见表4)。以村为例,“三区三州”无论是贫困村,还是非贫困村,致富能人少、高收入家庭少,大多处于临界贫困状态,返贫概率高,脱贫稳定性低。相对于一般地区的贫困,民族地区的深度贫困更具脆弱性、顽固性和极易返贫性。2019年底,现行标准下的农村贫困人口还有551万人,主要分布于深度贫困地区。

表4 2011~2018年国家层面深度贫困地区的贫困(三区)

在消除现行标准下的农村绝对贫困后,深度贫困地区的贫困与发展表现出一些新的特征(郑长德,2019),面临的主要问题是区域性内生能力不足问题和相对贫困问题。

四、深度贫困地区跨越分形贫困陷阱的路径与政策支持

(一)来自分形贫困陷阱假说的政策启示

分形贫困陷阱假说强调:第一,初始条件很重要。有大量证据证明,初始资产持有在决定家庭收入增长和摆脱贫困的可能性方面的重要性(Dercon,1998;Adato et al.,2004;Barrett et al.,2006;Lybbert et al.,2004)。那些收入(资产)很少或没有资产的人,如果没有外界的支持性干预,一般情况下是不可能获得从事高回报活动所需的稀缺技能或资本,从而也就不会有导致更高的收入和消费。如果一个社区(村)有很多家庭陷入这种状态,那么稳定状态时,往往是持续贫困和对自然资源的基础依赖,对依赖相同资源的邻居可能产生不利的溢出效应,结果表现出更大尺度上的贫困。

第二,无论是微观单位、中观单位还是宏观单位,其收入及其动态的变化主要源于以下方面的差异:(1)初始收入(资产)持有;(2)可用的生产技术、市场价格、参与成本和环境条件(如降雨)——影响不同部门策略的回报;(3)技术获得、市场参与和制度建设的沉没成本(如融资成本);(4)内部和外部社会因素(如协调、合作和冲突的可能性),即影响生产和交易的组织。因此对贫困或低收入地区的发展干预应该是全面的。

第三,再次强调的是,不同空间尺度间的贫困,不仅贫困致因是自相似的,而且彼此间有密切的反馈关系。同时,不同空间尺度之间的绩效差异通常是由组织和制度特征造成的,这些特征形成了规模间的联系。例如,与集体行动问题困扰的社区相比,家庭积极合作解决协调和外部性问题的社区贫困程度较低,经济流动性较高。与维持国内和平的国家相比,处于经常性内乱中的国家贫穷程度更高,增长率更低。与那些用波动性现货市场调解大多数交易的地区相比,公司制定有效的垂直合同安排的地区往往享有更强劲的就业增长和技术变革(Porter,1990;Fujitsa et al.,1999)。与大都市中心或经济中心有良好信息和营销联系的地区,通常比与其他单位的物质和社会联系较差的地区更快地获得新的生产和加工技术,并实现更快的增长。因此,贫困治理政策不仅要全面,而且要协调。

第四,减少与贫困陷阱有关的长期贫困的最关键的挑战在于找到跨越阈值/门槛的方法。如图3所示,跨越贫困陷阱的关键就是要越过那些限制资产积累或限制采用高报酬技能的门槛。这些门槛(阈值)可能是技术上的、金融资源上的或其他如学历、身体上的,甚或文化方面的。在这种情况下,如果没有外来的发展援助是难以跨越这些门槛的。因此,需要在所有空间尺度上同时实施干预措施,而且考虑到这些门槛(阈值)的黏性(在分形贫困陷阱下,代理人都选择低报酬的技术,低生产力策略相互加强,结果产生很强的路径依赖),发展干预的强度要达到一定的水平(郑长德,2014)。

(二)大推进与分形贫困陷阱跨越

按照脱贫攻坚战略的部署,到2020年深度贫困地区将要消除现有标准下的农村绝对贫困,并和全国一道步入全面小康。虽然2019年底以来,突如其来的新冠肺炎疫情,为脱贫攻坚的实现带来新的挑战,给完成脱贫攻坚目标任务增加了压力与困难。但是,考虑到最近几年深度贫困地区在基础设施、民生工程和公共服务方面已经取得了很大的成绩,新冠肺炎疫情对深度贫困地区的脱贫攻坚的收官不会产生很大的影响。

2020年以前,在现行标准下实现农村绝对贫困人口脱贫,贫困村退出,贫困县摘帽,解决区域性整体性贫困问题,这主要解决的是生存问题。2020年以后,考虑到深度贫困地区的发展实际,无论是贫困线上调,还是从多维贫困、相对贫困看,深度贫困地区的贫困县、深度贫困乡镇和村仍将是我国贫困治理的重点地区所在。贫困治理要解决的主要问题不再是生存问题,而是发展问题和发展成果的共享问题和现有脱贫成效的巩固提升问题。

跨越“分形贫困陷阱”,在战略上宜实施“大推进”(big-push)战略,事实上,目前实施的精准扶贫精准脱贫就具有大推进的特征。“大推进”理论是罗森斯坦—罗丹(Rosenstein-Rodan,1943)提出的,该理论的核心是在发展中国家或地区对国民经济的各个部门同时进行大规模投资,以促进这些部门的平均增长,从而推动整个国民经济的高速增长和全面发展。“大推进”对深度贫困地区脱贫成效的巩固和提高有如下启示。

以多重动态均衡为特征的系统的关键是存在临界阈值,这个阈值可以看成“起飞”点,或者分叉点,在此处,一个均衡的拉动让位于另一个平衡点的吸引力。随着时间的推移,收入/财富的演变取决于相对于分叉的临界阈值的位置。深度贫困地区/贫困人口在没有援助的情况下是难以超越这些门槛,而且很可能意外地滑到贫困线及以下。因此,深度贫困地区脱贫及脱贫成果的巩固,必须继续得到外部的援助,包括来自中央政府与地方的对口援助和社会力量的支持。

深度贫困地区有很多因素使其陷入贫困陷阱,这些因素相互叠加,每个因素对应有其“阈值”或“临界点”,因此单一的贫困治理难以促使深度贫困地区脱贫和脱贫成效的巩固,必须采取综合的多方面的干预措施,精准扶贫过程的“五个一批”实际上就是一个贫困治理的行动体系。多重动态均衡在下降和增长之间创造了一个临界点,克服贫困陷阱的关键是提高经济的资本存量——在基础设施、人力资本和公共行政方面——达到螺旋式下降的终点,并由自我维持的经济增长取而代之。这需要“大推进”的基本投资。

深度贫困地区的多重均衡贫困陷阱的特征是有多个稳定状态,至少有一个均衡与较差的生活水平相关。对应于多个稳定状态的多个这样的区域的存在意味着在它们之间的边界处存在“阈值”或“临界点”。因此,旨在帮助那些陷入贫困陷阱均衡的小扰动或干预措施,如果没有越过“阈值”,就可能只会改变短期路径到同一个长期状态,而达不到摆脱长期贫困的效果。因此,贫困治理政策和措施的力度,应达到使贫困人口陷入贫困陷阱的临界值(或阈值),这样才可能助推贫困人口沿着高水平均衡路径前行,从而持续摆脱贫困。

大推进策略的一个主要路径是向处于低水平均衡中的个人、家庭、社区和县域进行的重大转移,助推他们跨越目前无法达到的关键门槛,从而使他们走向能够使他们摆脱持续贫困的正增长轨道。门槛效应和贫困陷阱意味着大推进干预政策的潜在巨大作用,使人们能够克服相关门槛限制,并走上内生增长道路,达到更高的均衡。这些大推进干预政策不必是长期性的,实际上即使是短期性的大推进干预政策也具有重大作用。例如,国家对农村公路、电气化、供水、改良种子和无机肥料的营销系统、支持小型工业和服务的机构等的短期投资点燃了私人投资。“挤入”投资的可能性反映了更高水平均衡的可能性。此外,在多个层面协调干预措施很重要。如果存在分形贫困陷阱,那么任何一个规模的投资都会受到与该规模的资产积累或生产力增长相关的直接回报以及一个规模的投资如何影响其他规模模式所产生的间接影响的影响。

(三)着力于提升深度贫困地区的内生动力和潜力

大推进干预政策除了考虑摆脱贫困陷阱的阈值限制外,应着力于激励家庭、社区/县域选择高报酬的策略,这样才能持续地跨越低水平均衡的门槛。提升深度贫困地区各族人民的内生动力是激励他们选择高报酬策略的主要路径。一般的贫困人口陷入贫困陷阱的主要原因在于缺乏基本发展能力(融入现代社会的能力、适应和驾驭市场等)和知识贫困,即普遍地缺乏获取、学习、应用和交流知识及信息的能力,以及社会责任、环境保护意识和努力、可持续发展能力,无法获得发展机会。因此,2020年以后,对于贫困人口来说,提高他们获得发展机会的能力,创造条件、提供机会、赋予权利将在未来贫困治理中占有重要位置。除了教育与医疗外,还需要进一步加强社会网络建设、有效提高社会资本、发挥社会网络正外部性,进一步完善普惠金融体系、缓解(消除)贫困人口面临的金融约束,进一步完善贫困人口激励机制,进一步加强公共卫生投资、致力于减少疾病。

另一条主要路径是优化转移支付与对口支援体制机制,着力于提高深度贫困地区的内生潜力。发达地区对口支援欠发达地区,是我国的一大制度优势。未来应继续加大对深度贫困地区的转移支付和对口支援。从转移支付看,研究表明,转移支付的数量重要,更重要的是转移支付的用途,对深度贫困地区的转移支付,除了收入性转移支付外,拟强化对深度贫困地区人力资本积累、生态保护和区域创新方面倾斜(郑长德,2014)。从对口支援看,过去强调供给侧支援(援助),着力于禀赋结构提升(基础设施建设、人力资本投资等),从市场结果看,基本实现了深度贫困地区的“好东西卖得出去”;今后在强调供给侧对口支援的同时,拟把需求侧的支援(援助)放在重要地位,需求侧的对口支援着力于市场范围扩大,如消费援助(消费扶贫)、商业模式推广,这样使深度贫困地区的“好东西卖出好价钱”。在援助地区建立受援地工业园(飞地经济)是把供给侧与需求侧结合起来的对口支援的理想方式。目前一些地区已经对发展飞地经济进行了有益的探索,如阿坝州在成都建设的“成阿工业园”。飞地经济这种对口支援模式拟在今后深度贫困地区的发展中推广。

(四)迫切需要在临界阈值以上设置有效的安全网,以防止人们意外陷入长期贫困

减贫战略应包括能够防止非穷人因应对未投保冲击而陷入贫困的安全网。尤其是在人为或自然灾害造成的不良资产冲击频繁发生的情况下,确保消费和减少资产贬值的安全网可以成为确保后续复苏的宝贵工具,而无须进一步援助。这可能会促使穷人选择预期回报更高、风险更大的资产组合和活动模式,从而刺激收入增长,进而产生支持安全网的资源。也许最基本的安全网是那些保护人类健康和教育、保持儿童充分营养和上学的安全网,不管家庭收入如何,以及那些确保成年工人享受充足、平衡的营养摄入以在暂时的经济衰退期间维持身体生产力的安全网。