盗赃物善意取得之法构造

——兼论《民法典》相关规则法律适用

2020-10-12王萍萍

朱 庆,王萍萍

盗赃物(1)“盗赃物”是指以窃盗、抢夺或强盗等行为夺取之物。参见王泽鉴《民法物权》,北京:北京大学出版社,2010年,第496页。有无善意取得之适用,在我国理论与实务界一直悬而未决。2007年《中华人民共和国物权法》(以下简称《物权法》)的前三次审议稿都有条件地承认了盗赃物善意取得,后因争议较大而在四审稿中将其删除。结合相关立法资料,当时对其不作规定是为了回避分歧而寄希望于其他法律解决这一问题(2)“对被盗、被抢的财物,所有权人主要通过司法机关依照刑法、刑事诉讼法、治安管理处罚法等有关法律的规定追缴后退回。在追赃过程中,如何保护善意受让人的权益,维护交易安全和社会经济秩序,可以通过进一步完善有关法律规定解决,物权法对此可以不作规定”。参见胡康生《中华人民共和国物权法释义》,北京:法律出版社,2007年,第244页。。因此,盗赃物善意取得问题可谓是《物权法》有意留下的“立法漏洞”。不过所谓“通过进一步完善有关法律规定解决”,究竟意指何法,立法解释并未释明,而且截至目前的刑民立法亦未做统一规定。实际上,盗赃物的处置直接涉及物权权属认定,不应交由《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)以外的其他法律进行规定。而此前《物权法》对此问题的缄默也实际引发了诸多裁决乱象。今年5月通过的《民法典》对此依然选择了沉默,但问题显然并未画上句号,应在解释论层面做进一步探讨。

本文分五个部分就盗赃物应否适用善意取得、如何适用善意取得的论题进行探讨。第一部分讨论相关理论争议,通过分析正反双方各自论证逻辑,展现其并无有效交锋,而是处于一种“关公战秦琼”的状态。第二部分梳理我国盗赃物善意取得的立法演变,通过对新中国成立以来不同时期相关规定的罗列,释明我国在立法层面至今对此仍是一种“让子弹飞”的态度。第三部分整理我国盗赃物善意取得的司法实践,通过对306份裁判样本的挖掘,呈现司法实践中正反双方“剪不断理还乱”的战局。第四部分对盗赃物善意取得做理论重塑,提出“刑事追缴限定于刑事领域,民事善意取得限定于民事领域”的刑民分层思想及配套技术,并做法释义学分析。最后提出相关法律适用思路和司法解释设计路径。

一、盗赃物善意取得的理论争议:一场“关公战秦琼”式的论战

分析盗赃物善意取得争议各方观点,可发现其背后均有一套自成体系的理论支撑。

(一)盗赃物善意取得反对派的理论逻辑

盗赃物善意取得反对派主张原所有人得以财物所有人之名追及物之所在,其理由主要有二:一是盗赃物为法律禁止流通物(3)王利明:《物权法论》,北京:中国政法大学出版社,1998年,第301页。,如果允许其在市场上流通,除了与社会伦理价值相距甚远而使人们难以接受之外,可能还会鼓励犯罪的发生。当“销赃”的路径变得通畅,那么铤而走险的犯罪数量一定也会相应增加。二是如果允许盗赃物善意取得,法律将倾向于保护善意相对人而忽视原所有人的合法权益(4)参见李建华、傅穹《论占有与善意取得》,《法制与社会发展》1998年第3期。。原所有人本因犯罪行为而丢失财物,如果关闭犯罪分子的“销赃”路径,尚有可能“及时止损”;但倘若直接允许盗赃物善意取得,那么原所有人只能向犯罪分子寻求赔偿,此时很可能找不到犯罪分子或者找到之后无力赔偿,其结果就是原所有人承担所有损失,这显然不利于对所有人权利的保护。

(二)盗赃物善意取得支持派的论证理由

盗赃物善意取得支持派则主张善意相对人可以通过交易行为取得盗赃物的所有权,其理由主要有三点:首先,允许盗赃物善意取得有利于维护市场交易安全(5)参见叶磊东《赃物有限适用善意取得的可行性探析》,《东南大学学报(哲学社会科学版)》2016年第S1期;董彪、何延军《公法对善意取得制度的影响——以赃物为例》,《法学杂志》2008年第6期等。。由于赃物的特点“赃”并非物的本质属性,因而无法使其与普通商品相区分开来,“赃”只是违法犯罪行为所赋予的特殊标签,其仍具备市场上流通物的自然属性和商品属性(6)参见曹影《民法典视阈下盗赃物善意取得之探析》,《河北工业大学学报(社会科学版)》2019年第4期。。如果仅因标的物为盗赃物而使合同无效,并推翻业已形成的法律关系,这会让每一个市场主体在购买产品后都担心可能要归还所购之物,这样会大大增加当事人在市场交易中的不安全感,显然不利于交易安全的维护。其次,允许盗赃物善意取得有利于提高经济效率。在市场经济条件下,财产的自由转让可以将资源分配到最需要的地方,而高效的财产转让本身要求尽量降低交易成本(7)参见张金玲、吕绍忠《论赃物所有权的善意取得》,《山东社会科学》2013年第9期。。如果要求善意相对人花费大量成本去对产品的来源进行详尽的调查以排除其为盗赃物的可能性,那么经济效率将无从谈起。最后,允许盗赃物善意取得有利于维护物权公示的公信力(8)参见冀放《占有脱离物的善意取得制度研究》,《河南社会科学》2014年第10期。。占有具有一定的公信力,占有人一般被推定为法律上的所有人,市场主体基于对占有权利推定的信赖而进行交易。如果打破这一交易基础,势必会影响正常市场秩序的稳定和发展。

由上述争议可见,盗赃物善意取得反对派重视犯罪制裁与受害人保护,支持派则更偏重对交易安全和善意相对人的保护。两者的分歧在于价值判断,但就其理论本身而言均各自成理,也难以评判优劣高下。正基于此,迄今为止的盗赃物善意取得理论争议实际上是一场“关公战秦琼”式的论战。

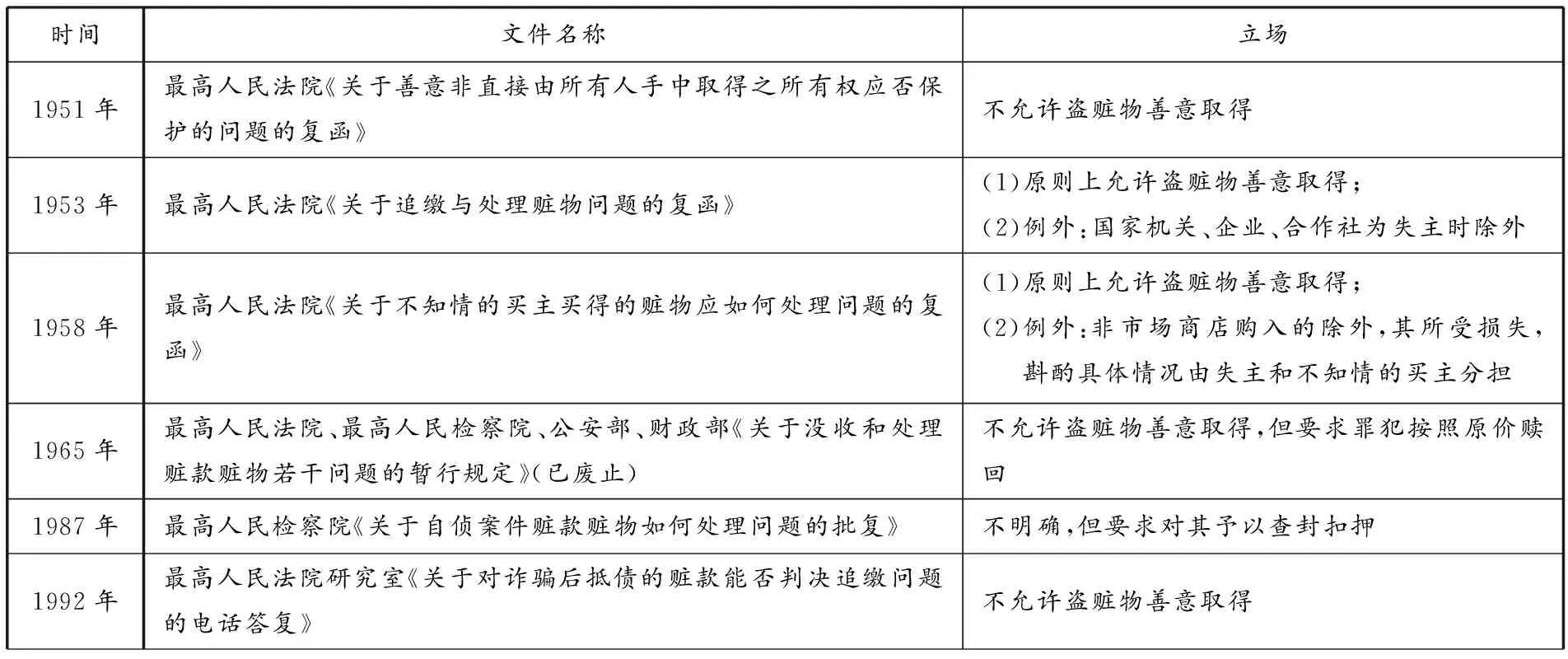

二、盗赃物善意取得的规则演变:一个“让子弹飞”的制度选择

如前所述,善意相对人受让盗赃物后所有权归属的确认实为物权变动规则之适用,本该由《物权法》加以规定,但《物权法》却有意留此法律漏洞并希望通过完善有关法律规定解决这一问题,这显然是采取了一种“让子弹再飞一会儿”的态度。令人遗憾的是,一晃十余年过去,所谓“相关法律规定”尚未解决《物权法》当年的遗留问题,新出台的《民法典》亦未有所回应。而在司法解释层面上,虽可看出趋于肯定的迹象,但其内部冲突打架的现象并未消除。为便于从整体上把握,现将新中国成立以来关于盗赃物善意取得的相关法规梳理如表1所示。

表1 新中国成立后相关法规对盗赃物是否适用善意取得的态度

续表1

由表1可见,我国盗赃物善意取得相关立法整体表现为三个特点:一是法律层面缺乏规定导致理解各异,例如《物权法》仅在第107条(9)《物权法》第107条:“所有权人或者其他权利人有权追回遗失物。该遗失物通过转让被他人占有的,权利人有权向无处分权人请求损害赔偿,或者自知道或者应当知道受让人之日起二年内向受让人请求返还原物,但受让人通过拍卖或者向具有经营资格的经营者购得该遗失物的,权利人请求返还原物时应当支付受让人所付的费用。权利人向受让人支付所付费用后,有权向无处分权人追偿。”规定了与盗赃物同为占有脱离物的遗失物的相关规定,但对该条规定如何解释却众说纷纭。有人认为它是善意取得制度的特别规定,也有人认为它是排除善意取得制度的规定(10)冀放:《占有脱离物的善意取得制度研究》,《河南社会科学》2014年第10期。,而这截然不同的理解直接造成实务界对该法律条款的适用混乱(11)例如,在(2018)苏05民终10424号判决书中,法官以“第107条是善意取得的例外规定+举轻以明重原则”为由否定盗赃物善意取得;而在(2018)甘1123民初1944号判决书中,法官则以《物权法》对其未予规定为由而否定盗赃物善意取得。又如,在(2015)穗中法民一终字第7347号判决书中,法官认为《物权法》未予规定,所以参照适用第107条从而允许盗赃物善意取得;而在(2014)嘉善民初字第1824号判决书中,法官认为相关法律未将赃物明文列入除外情形,所以应当依据第106条规定允许盗赃物善意取得。。新出台的《民法典》第312条直接沿用了《物权法》第107条之规定,其在法律层面规定不清的状况仍未消除。二是司法解释态度前后不一且内部冲突打架。仅以最高人民法院为例,就经历了不适用—适用—不适用—适用的过程,令人头疼的是这些观点冲突的司法解释尚且处于共存状态,并未予以废止。三是两高近年来的立场是趋于适用。总之,正是由于立法者有意保留漏洞而且任由其内部规定相互打架,导致了理论界的长期争议与实务界的裁判乱象。

三、盗赃物善意取得的司法实践:一盘“剪不断理还乱”的战局

为全面展现司法实务中盗赃物是否适用善意取得的裁判情况,我们选择了“无讼案例”数据库作为数据来源。初始样本包括分别以“赃物”+“善意取得”、“赃款”+“善意取得”、“一追到底(12)源于1992年最高人民法院研究室《关于对诈骗后抵债的赃款能否判决追缴问题的电话答复》。”等(13)还包括分别以“追缴”+“善意取得”、“关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释第十条”、“关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定第十一条”为关键词所获取的判决书。为关键词检索到1867份判决书,时间跨度涵盖2003—2019共17个年度。再根据如下方法进一步筛选样本:(1)根据本文主题,将判决书范围限缩至民事判决与刑事判决。(2)根据研究内容,删除重复案例及内容不相关案例。(3)将涉案标的物限缩至赃款、赃物(14)有关“抵押权”“质权”“股权”等延伸的“盗赃物”善意取得之适用属后话,本文不做讨论。。(4)一方当事人相同且案情相似的案件,仅选取一个样本。(5)同一案件经不同审判程序审理时,若各法院相关判决结果相同则取其一,若结果不同因其裁判结果体现为不同法院或法官的判断,均予以采样。据此遴选出306份有效样本,其中包括230份民事判决书和76份刑事判决书。通过梳理判决结果,我们发现司法裁判中有以下若干值得关注的特点。

(一)缺乏统一认识,肯定态度居多

从整体数据看,司法实践中我国法院肯定盗赃物善意取得与否定盗赃物善意取得的案件比大体为4∶1(分别为79%和19%),可见实务界对此问题尚缺乏统一认识。具体分析民事与刑事裁判样本数量,可发现此类纠纷大多通过民事程序解决,占总样本75.2%。在230份民事判决书中,肯定盗赃物善意取得的占76.5%(见表2);在76份刑事判决书中,肯定盗赃物善意取得的占86.8%(见表2)。结合样本数量,民事与刑事司法实践态度差异不显著。此外,值得关注的是,有5份样本态度为“既肯定又否定”。具体而言,法院在说理部分承认了盗赃物的善意取得,但因为公安机关已对赃物进行没收、追缴处置,所以只得默认公安机关的没收、追缴做法,其一边在理论上承认善意取得,一边又在行为上否认善意取得。由此可见,在司法实践中有关盗赃物的处置可谓“剪不断理还乱”。

表2 实践中306例盗赃物适用善意取得概况

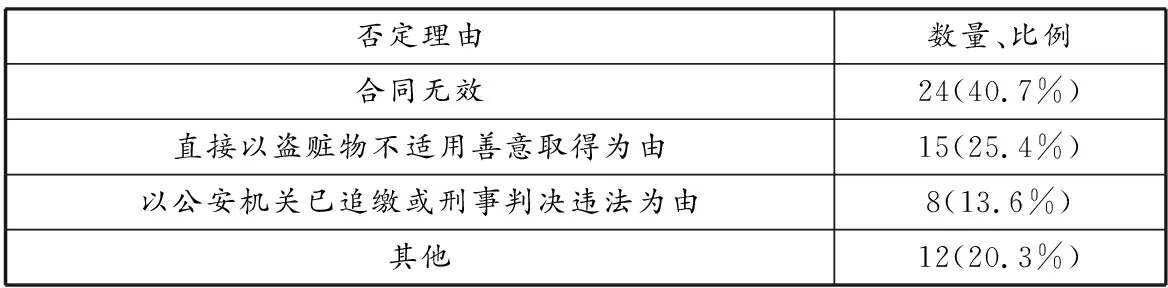

(二)适用法律混乱,否定理由可类型化

梳理相关裁判理由可见,司法实践中涉及盗赃物善意取得的法律适用较为混乱。其中肯定盗赃物善意取得的判决主要援引了2011年两高共同发布的《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第10条(15)参见(2017)藏01刑初45号、2017川0502民初2245号、(2016)粤03刑初562号、(2015)湛吴法刑初字第334号、(2015)浙台商终字第510号判决书等。和2014年最高人民法院发布的《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第11条(16)参见(2018)内0522刑初363号、(2018)鲁1102民初7550号、(2017)湘10民终2782号、(2016)粤0703民初3969号、(2016)粤0703民初3969号判决书等。;但否定盗赃物善意取得的判决所援引的法条和理由却多种多样。相较于肯定盗赃物善意取得的裁判理由,我们认为否定的样本更值得关注。

由表3可见,否定盗赃物善意取得的裁判理由主要分为四类:第一类是以合同无效为由(17)参见(2014)即商初字第1093号、(2012)江蓬法民一初字第525号、(2007)闵民二(商)初字第1550号判决书等。不过细查相关样本,这些样本基本上都以“合同违法性”为由,但是我们发现其都未指明所违之法为何法,更未指明所违反的具体条款。,占40.7%,包括以合同违反法律规定(18)参见(2014)余民二终字第60号、(2016)晋0702民初2789号、(2016)黑8102民初1462号、(2016)浙11民终1372号、(2016)琼96民终898号、(2018)京0115民初23946号判决书等。、损害他人利益(19)参见(2016)黑0223民初844号、(2017)粤0606民初3111号、(2018)苏0684民初395号判决书等。、违背公序良俗(20)参见2018赣0403民初699号判决书等。等为由,这些内容基本上可为《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)第52条所涵盖。第二类是直接以盗赃物不适用善意取得为由,而不援引具体法条(21)参见(2018)沪0117民初6836号、(2014)狮民初字第744号、(2013)穗天法民一初字第1004号、(2014)渝北法民初字第10735号、(2013)穗天法民一初字第1754号判决书等。,占25.4%。第三类是以公安机关已追缴或刑事判决违法为由(22)参见(2016)浙0602民初4378号、(2016)苏12民终2790号、(2012)沪二中民二(民)终字第2562号判决书等。,占13.6%。第四类是占20.3%的12份其他样本,根据这些判决的结果可以认定其否定盗赃物善意取得,但其理由仅与案件事实相关,因个案而异。我们发现尽管在司法实践中肯定盗赃物善意取得是大概率事件,但对此持否定见解的亦不在少数。

表3 实践中29例否认盗赃物善意取得的理由概况

四、盗赃物善意取得的理论重塑:一套“刑民分层”的逻辑体系

由上文关于盗赃物善意取得理论争议的分析可见,正反两派源于不同逻辑和立场,各自成理,但均只看到问题的一面,两派观点并无实质交锋。这传递出一个重要信号:两派观点或可分别在一定范围内提供理论指导,井水不犯河水。就像相对论之于牛顿力学,初看充满矛盾,细究则会发现其分别在宏观与中观世界中发挥作用,并不冲突。因此,对盗赃物善意取得的理论重塑也可根据这一信号的指引,用更为科学化的逻辑体系实现升级。

在刑事领域中,刑事追缴应沿着赃款赃物流向一追到底,这是与违法犯罪作斗争之必要设计,否则便会给犯罪分子提供转移隐匿盗赃物的可乘之机;在民事领域中,民事善意取得制度允许善意相对人取得无权处分之物的所有权,这是出于信赖利益和交易安全的保护,也是商品经济时代不可或缺之基本法理,否则营商环境无从保障。那么,当刑事追缴遭遇善意取得,何者优先适用?对此有两种选择方案:一是让一种理论延伸至另一种理论的管辖范围,并通过一系列的配套规则和理论解释加以补充;二是两者各辖一区,互不侵犯。下文将从法释义学层面比较前述两种方案,进而针对盗赃物善意取得提出一套“刑民分层”的理论解释方法。

(一)刑法向民法渗透方案的解释困境

刑法向民法渗透的方案为1992年最高人民法院研究室《关于对诈骗后抵债的赃款能否判决追缴问题的电话答复》(以下简称《答复》)所采纳。《答复》规定:“赃款赃物的追缴并不限于犯罪分子本人,对犯罪分子转移、隐匿、抵债的,均应顺着赃款赃物的流向,一追到底,即使是享有债权的人善意取得的赃款,也应追缴。刑法并不要求善意取得赃款的债权人一定要参加刑事诉讼,不参加诉讼不影响判令其退出取得的赃款。”如此决绝的规定,在我国相关立法史上绝无仅有。即便在新中国成立之初对私权保护较为看淡的时期,司法解释的态度也是“酌情追缴”和“原则上允许”,例如1953年最高人民法院发布的《关于追缴与处理赃物问题的复函》(23)该复函规定:“不知是赃物而买者,如有过失,应将原物返还失主,如无过失(通过合法交易而正当买得者),失主不得要求返还,而可协议赎回。国家机关、企业、合作社为失主时,对于不知情而又无过失的买者,有要求返还原物之权。”和1965年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部共同发布的《关于没收和处理赃款赃物若干问题的暂行规定》(24)该文件规定:“在办案中已经查明被犯罪分子卖掉的赃物,应当酌情追缴。对买主确实知道是赃物而购买的,应将赃物无偿追回予以没收或退还原主;对买主确实不知是赃物,而又找到了失主的,应该由罪犯按卖价将原物赎回,退还原主,或者按价赔偿损失;如果罪犯确实无力回赎或赔偿损失,可以根据买主与失主双方的具体情况进行调解,妥善处理。”。当然,《答复》出台与邓小平同志南方谈话时间窗口大体一致,这一特殊历史时期意识形态斗争较为复杂,至于最高法研究室出台《答复》前有哪些具体背景和研讨程序,本文不作细究。但按照《答复》精神,对盗赃物一追到底而不受善意取得之阻碍,仍存在很多问题需要善后。下文具体分析对盗赃物“一追到底”所带来的解释论困境。

第一,其会导致民法理论难以自圆其说。例如实践中超过四成的否定判决均以合同无效为由,而且大多援引了《合同法》第52条第5项中的违反法律规定的条款,但这一裁判逻辑却经不起推敲。因为在盗赃物几经辗转,交易双方均不知其为盗赃物的情形下,如果继续宣告合同无效,那么将与《合同法》第52条第5项的设计初衷相背离(25)这里主要涉及《合同法》第52条第5项中合同因违法而无效的法解释。这是一个非常复杂的问题,相关讨论可参见朱庆育《〈合同法〉第52条第5项评注》,《法学家》2016年第3期。这已超出本文讨论的主题,在此仅说明两点,一是从学界对《合同法》第52条第5项的主流解释得不出盗赃物交易合同无效的结论;二是从“刑民分层”角度出发,上述路径导致了法律解释和适用的不确定局面,应予以剔除。。另外,自《物权法》通过以来,民法学界已经接受了物权变动的区分原则,即物权变动的原因和结果具有独立性,也就是说无权处分行为并不影响合同效力。2012年通过的最高人民法院《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》则进一步确立了当善意取得发生时无权处分合同有效的规则。而新出台的《民法典》又直接删除了原《合同法》第51条无权处分合同效力条款,直接认定无权处分合同有效。这样一来,利用《合同法》第52条否定盗赃物善意取得的路径将矛盾重重。

第二,其会导致当事人利益保护严重失衡。如果排除盗赃物善意取得并坚持一追到底,貌似彰显了打击刑事犯罪的态度,但在实践中却会导致极不公平的后果。例如金某某职务侵占一案(26)参见(2018)皖0191刑初468号判决书。,犯罪人金某某利用其担任某公司出纳之便,在2017年12月至2018年3月的三个多月时间里,先后数次将公司账户中的500余万元转入其个人账户,再通过微信及支付宝转账,向映客直播平台的账户充值并在平台上消费,先后消费475.9394万元。该案判决书在认定金某某构成职务侵占罪并量刑的同时,援引《刑法》第64条,判决追缴映客直播平台425.9394万元,并追缴金某某打赏主播刘某的50万元,以返还给被害人。这一判决从刑事追缴逻辑上来说问题不大,但对民事法律关系当事人的利益影响极大,其导致当事人之间的利益保护严重失衡。因为在民事法律关系层面,被害人资金受侵占,应由侵占行为人承担所侵占财物的返还义务。这项义务是个人义务,除非第三人与行为人共谋,否则其无须对行为人的返还义务承担连带责任。将《刑法》第64条作为“一追到底”精神的延续,在逻辑上看似很顺畅;但将与犯罪行为无关的案外人作为追缴对象,不论是民法还是刑法理论,显然均难以解释其合理性。考虑到案外人对犯罪行为可能毫不知情以及犯罪人在网络直播平台充值和消费行为均为正常交易的事实,本案的案外人大概率为善意相对人,直接对其财产作追缴处置可能严重侵害其信赖利益。在民法层面上,金某某利用公司财务管理漏洞,将公司财产据为己有,并用于消费,其实就是一个“侵权”+“无权处分”的行为链条,根据民法规则即可获得圆满解决。但如果援引刑法中所谓“一追到底”的规则,平衡将被彻底打破。本案中,作为刑事生效判决的被执行对象,两名案外人的财产被追缴后,如再通过民事不当得利请求权向犯罪人主张返还,民事审判法院必然面临两难困境:若支持案外人对犯罪人的不当得利请求权,则可能导致民事与刑事判决相矛盾;若不支持其请求权,而让善意无过错的第三人为有过错的被害人因管理不慎而受到的损失埋单,显然有失公平。

事实上,两高早已注意到“一追到底”对民事法律关系的过度干预。在1994年最高人民法院《关于在审理经济合同纠纷案件中发现一方当事人利用签订经济合同进行诈骗的,人民法院可否直接追缴被骗钱物问题的复函》(27)该复函规定:“人民法院在审理经济合同纠纷案件的过程中,发现一方当事人利用签订经济合同进行诈骗的案件,应将有关材料移送有管辖权的公安机关处理,不宜直接追缴该笔财物。但为了防止财物流失,避免造成难以挽回的损失,人民法院可同时对犯罪嫌疑人占有的所骗财物先行采取财产保全措施。对犯罪嫌疑人已将所骗财物转让给第三人,且第三人是善意有偿取得该财物的,人民法院则不宜对第三人采取财产保全措施。”和1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(28)第11条规定:“行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的,如果对方明知是诈骗财物而收取,属恶意取得,应当一律予以追缴;如确属善意取得,则不再追缴。”中,其态度已经发生转变;1997年公安部《关于办理利用经济合同诈骗案件有关问题的通知》和1998年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家工商行政管理局《关于依法查处盗窃、抢劫机动车案件的规定》(29)第12条规定:“对明知是赃车而购买的,应将车辆无偿追缴;对违反国家规定购买车辆,经查证是赃车的,公安机关可以根据《刑事诉讼法》第一百一十条和第一百一十四条规定进行追缴和扣押。对不明知是赃车而购买的,结案后予以退还买主。”延续了这一精神。而2011年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》则明确规定追缴诈骗财物的具体条件,并再次重申了尊重善意取得的基本态度(30)第10条规定:“行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:(一)对方明知是诈骗财物而收取的;(二)对方无偿取得诈骗财物的;(三)对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的;(四)对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。”。然而由于以上五部解释中有四部针对诈骗案件,一部针对机动车,均不具普适性,但好在2014年最高人民法院《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》不仅再次明确表达了肯定盗赃物善意取得的态度(31)第11条规定:“被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担,具有下列情形之一的,人民法院应予追缴:(一)第三人明知是涉案财物而接受的;(二)第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的;(三)第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案财物的;(四)第三人通过其他恶意方式取得涉案财物的。第三人善意取得涉案财物的,执行程序中不予追缴。作为原所有人的被害人对该涉案财物主张权利的,人民法院应当告知其通过诉讼程序处理。”,而且其适用具有普遍性。因此,当善意相对人因交易行为而取得盗赃物时,于解释论,应当允许其取得盗赃物的所有权。但是由于1992年《答复》至今未被废止,其背后的精神也影响甚远,相关法律规定相互打架的局面进一步加剧了解释困境,所以才导致了如金某某案所引发的严重利益失衡。

(二)民法向刑法渗透方案的观念障碍

民法向刑法的渗透方案指的是将民事善意取得制度在刑事案件中作为一般规则适用。这仅在逻辑上存在。因为私法规则一般不像公法规则一样具有与生俱来的扩张性,能够在刑事追赃过程中争取到尊重善意取得制度的适用,便已经算是民法理论的胜利,自然不会有更多“奢求”。

即便按上述逻辑做延展,在刑法领域普遍适用善意取得制度,结果也同样不合理,因为其难以避免一些极端情形的出现。例如,外国人以善意取得为由主张对作为历史文物盗赃物的所有权,这不仅会给国家文化利益带来较大损失,而且一般情况下国人在民族感情上也难以接受。再如,作为证书、奖章、传家宝之类的盗赃物,由于其对特定个体而言具备特殊意义,如果允许其善意取得将给原所有人带来不可弥补的损失。

(三)“刑民分层”的解释方案

综上所述,将刑法延伸至民法的管辖范围来解决盗赃物善意取得问题是行不通的;反之亦然。因此第一种选择方案是不可行的,那么我们进一步论证第二种方案,即让“两者各辖一区,互不侵犯”的可行性。

第二种方案的核心是让“上帝的归上帝,恺撒的归恺撒”,亦即当盗赃物作为刑事追缴标的时,不论犯罪分子如何转移、隐匿,或以串通交易形式企图将赃物“洗白”,均可予以追缴。当不确定盗赃物交易相对人是否善意时,亦可予以查封扣押。但是当案外人对盗赃物主张善意取得时,若案外人并非通过“黑市交易”,也非“恶意销赃”,则相关争议落入民事领域,应作为民事争议解决。所以就涉案盗赃物是否发生善意取得应依据民事规则进行判断:如果标的物并非“文物”“个人特殊情感联系物”等不宜适用善意取得的标的物(下文论证),而且符合善意取得的构成要件,则应当发生善意取得。此时原所有人(刑事被害人)可向无权处分人(刑事犯罪分子)主张不当得利返还。若不发生善意取得,原所有人(刑事被害人)可向盗赃物买受人主张追回权,而盗赃物买受人则可向无权处分人(刑事犯罪分子)主张不当得利返还,从而实现法益平衡。由此可见,运用“让刑事追缴限定于刑事领域,让民事善意取得限定于民事领域”的分层解释方案,既能有效解决盗赃物善意取得问题,又能实现理论与规则的简约,而且还能促进司法裁判的统一。

五、盗赃物善意取得的制度再造:一种“以退求进”的法律适用方案

由上可见,盗赃物善意取得制度应回归民法。然而迄今为止相关立法仍未予以明确规定,因此相关制度设计与法律适用无法一蹴而就,笔者建议可通过“退半步,进一步”的形式实现。

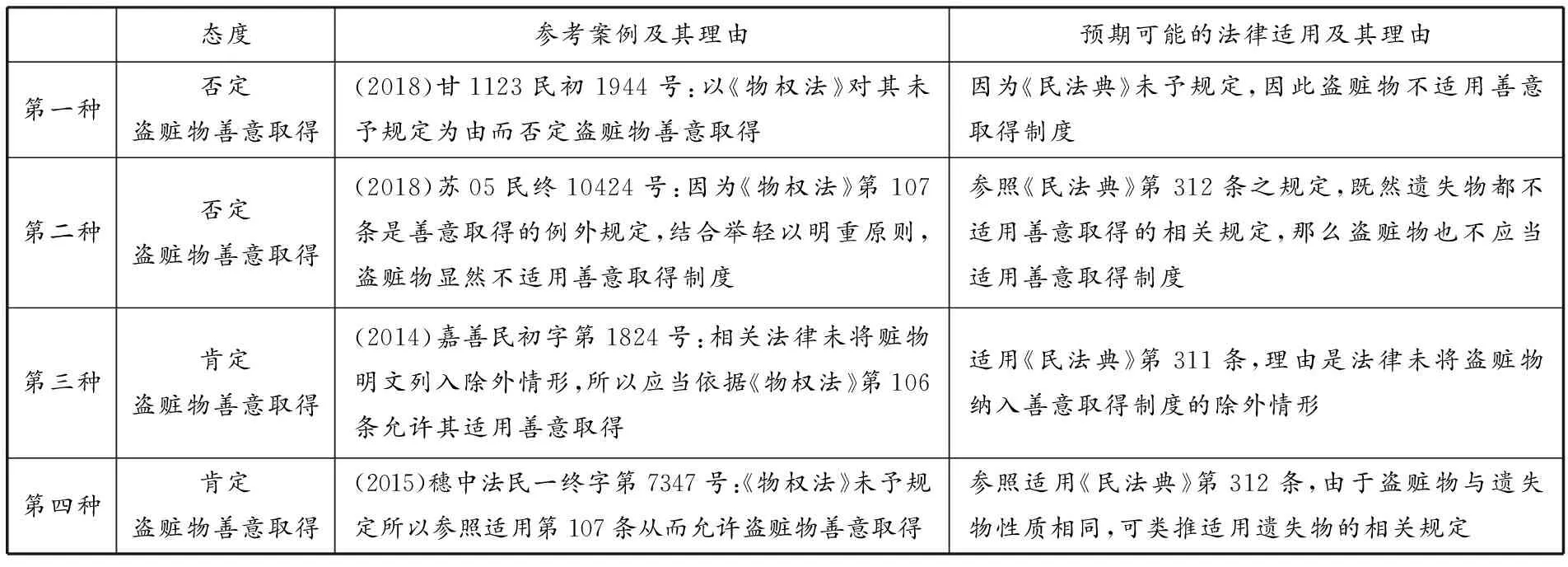

(一)退半步:类推适用《民法典》第312条之规定

新出台的《民法典》并未对盗赃物的处置加以规定,仅在第311条对善意取得作了一般规定,在第312条规定了同为占有脱离物之遗失物的处理规则,其规制路径与《物权法》第106条、第107条一致。从《民法典》物权编的法解释角度出发,参照《物权法》的相关法律适用情况,有以下四条路径可供选择(见表4)。

表4 盗赃物善意取得法律适用情况分析

由前文所述,可排除第一种解释方案。关于第二种解释方案,我们认为从法益衡平的角度出发,第312条之规定也是建立在信赖利益保护的基础之上,因此将其认定为善意取得制度的特殊规定而非例外规定更为合适。至于第三种与第四种法律适用,笔者认为第四种解释更加合理。一方面,如果直接让盗赃物与普通商品适用相同的善意取得制度而不加以条件限制,将不利于盗赃物原所有人的所有权保护,而且根据举轻以明重的原则,也不当适用一般规定。另一方面,因为盗赃物与遗失物性质相同,同为占有脱离物,应当适用相类似的规定,可类推适用《民法典》第312条之规定。

(二)进一步:在司法解释中明确盗赃物的适用规则

尽管目前通过解释论也可得出盗赃物应适用善意取得的结论,但考虑到司法实践的具体需要,以司法解释形式加以明确规定,比让法官们类推适用或在带有矛盾的司法解释中迂回求解的效果要好得多。2007年《物权法》制定时,正是由于立法者的犹豫不决,导致盗赃物善意取得问题至今仍有较大分歧,并引发了实践中一系列错案的产生。而新出台的《民法典》又未予以回应,接下来这势必也会造成审判实践中错案的发生,所以应当进一步在司法解释中明确盗赃物的适用规则。

此外,盗赃物善意取得的法律适用也当有所保留。因为全面允许盗赃物善意取得可能会对民众情感和国家文化利益造成伤害,这种伤害主要表现为个人特殊情感联系物和文物的追回受阻。如果盗赃物系被盗抢的具备个人特殊情感联系的特定物,如证书、奖章、传家宝、英烈遗物等,由于其对原所有人具备特殊意义,允许其善意取得将给原所有人带来不可挽回的损失,而正常情况下,其无法给善意相对人带来更多的效用价值。此外,文物由于其客观性、人文性、历史性及不可再生性,本身还具有历史、艺术和科学价值,在科学研究、公众教育、艺术欣赏、国家与民族间的文化交流方面均有助益,因此也需要对其进行特别保护(32)郭萍:《调和与冲突:国内法视野下的文物返还“善意取得”适用分析》,《理论月刊》2011年第1期。。实际上,文物买卖不适用善意取得制度已为国际惯例(33)联合国教科文组织1970年《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》明确规定,为了防止某些国家被盗的文物流到国外,规定如果被盗国提出请求,他国应该采取返还措施,亦即被盗文物不适用善意取得。。所以从保护个人特殊情感利益及保护国家文化利益的角度出发,应当明确将被盗抢之个人特殊情感联系物和文物(34)根据法律规定禁止交易的文物才属于这一例外范畴。排除于善意取得制度之外。