急进4 000米海拔高原对健康青年男性长时程心率变异性的影响

2020-10-11石亚君宋小武王晋丽郭军李宗斌郜玲王小鹏赵成辉陈韵岱

石亚君 宋小武 王晋丽 郭军 李宗斌 郜玲 王小鹏 赵成辉 陈韵岱

100853 北京,解放军总医院第一医学中心心血管内科(石亚君、王晋丽、郭军、李宗斌、郜玲、王小鹏、赵成辉、陈韵岱);100125 北京,中华人民共和国农业农村部机关服务局门诊部(宋小武)

世界上大约1亿多人居住在海拔高于2 500 m的高原地区,其中约8 000万人为亚洲人[1]。目前,越来越多的人在高原生活、训练和工作。在紧急情况下,特别是自然灾害营救时需要急进高原。高原环境中的低氧含量、低压和强烈的紫外线辐射可影响交感神经活动的神经中枢和反射控制,引起一系列的心血管系统适应性的应激改变,进而促发高原病[2-5]。自主神经系统参与机体应激反应,并起着重要调节作用。心率变异性(heart rate variability,HRV)被认为是自主神经系统的定量检测指标。HRV分短时程和长时程两种,长时程HRV可准确反映24 h自主神经功能,且不受测量时间点的影响。既往研究发现,急性或亚急性高度暴露会引起交感神经刺激,且与暴露时间相关,高原自主神经功能的变化具有特征性[6],急进高原后短时程5 min HRV出现明显降低[7],而对长时程HRV的研究尚鲜有报道。为此,本研究旨在通过对比平原、经习服后高海拔高原地区(1 700 m)与急进超高海拔高原地区(4 000 m)健康青年男性24 h的HRV,为急进高原对自主神经系统活动的影响提供理论依据。

1 对象和方法

1.1 研究对象

本研究为前瞻性队列研究。2014年8月整群抽样兰州驻军某部队服役1年以上急进海拔4 000 m高原的健康青年男性100名作为急进高原组;2015年12月整群抽样敦煌海拔1 700 m驻军某部队服役1年以上体检健康青年男性100名作为高原组;2015年2月整群抽样北京(海拔43.5 m)驻军某部队服役1年以上体检健康青年男性42名作为平原组。入选标准:18岁<年龄≤35岁,体检正常,男性。排除标准:(1)罹患心血管疾病,高血压,肾脏病,糖尿病;(2)严重器质性疾病;(3)慢性感染等疾病(根据病史、体格检查或检验证据)。研究经解放军总医院伦理委员会批准(注册编号:S2014-070-01),所有受试者均签署知情同意书。

1.2 研究方法

急进高原组健康青年男性受试者急进4 000 m海拔后驻扎高原(西大滩),24 h内行动态心电图检查,并测量食指血氧饱和度。高原组受试者驻扎高原地区(1 700 m)并达到高原完全习服标准后半年行动态心电图检查。高原完全习服指进入高原6个月以上,并满足下列条件:(1)红细胞计数稳定于<650×1012/L及血红蛋白稳定于<200 g/L水平;(2)重度劳动作业后无明显不适;(3)VO2max、1 000 m跑成绩达良好以上水平,按国家军用标准GJB2559-96中4.1、4.2的规定[8]。平原组受试者满足入选标准后隔日行动态心电图检查。比较3组的心电参数和HRV指标。

1.3 动态心电图检查

采用北京世纪今科公司生产的12导联同步动态心电图系统(MIC-12H)连续检测所有受试者24 h心电信号,用人机对话方式剔除异位搏动及伪差,由计算机自动计算HRV时域指标:24 h全部窦性RR间期的标准差(standard diviation of NN intervals,SDNN),24 h内每5 min节段窦性RR间期平均值的标准差(five-minute R-R interval means,SDANN),24 h内全部窦性RR间期差值的均方根(root mean square successive difference,RMSSD),24 h内相邻两个正常窦性RR间期差值大于20 ms的个数所占百分比(percentage of adjacent NN intervals differing by more than 50 milliseconds,PNN50)和三角指数(HRV trigonometric index,HRVTI)等指标。测量与分析由经过技术培训及质量考核的两名操作者共同完成。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 研究对象基本特征

经排除数据记录不全、导联脱落等情况,研究最终入选急进高原组91名、高原组98名和平原组40名。平原组40名,年龄18~31(21.6±3.3)岁;高原组98名,年龄18~24(19.5±2.0)岁;急进高原组91名,年龄18~32(21.4±2.7)岁(P<0.01)。3组体质指数无显著性差异,而急进高原组的血氧饱和度明显低于平原组和高原组,见表1。

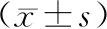

2.2 3组心率指标和心律失常比较

急进高原组受试者的总心搏数、平均心率、最高心率、最低心率、窦性心搏总数、最高窦性心率、最低窦性心率和平均窦性心率均明显高于高原组和平原组(均为P<0.05)。而高原组仅平均心率、平均窦性心率、最低窦性心率和窦性心动过缓发生次数高于平原组(均为P<0.05)。3组间心律失常发生率比较,差异均无统计学意义(均为P>0.05),见表2。

表1 3组基线资料比较

表2 3组心率指标与心律失常的比较

表3 3组HRV指标的比较

2.3 3组HRV指标比较

3组HRV指标比较,差异均有统计学意义(均为P<0.01)。与平原组比较,高原组代表总频率的SDNN和代表交感神经张力的超低频指标SDANN明显降低(均为P<0.01)。与高原组比较,急进高原组代表迷走神经张力的高频指标PNN50、RMSSD和代表总频率的HRVTI均明显降低(P<0.01)。所有HRV指标急进高原组均低于平原组(均为P<0.05),见表3。

3 讨论

本研究发现急进4 000 m海拔高原后,健康青年男性HRV各指标较平原受试者均明显降低;与习服后高原组比较,急进高原组以代表迷走神经张力指标PNN50、RMSSD和HRVTI降低为主;而与平原组比较,习服后高原组以代表交感神经张力指标SDNN和SDANN降低为主。急进高原组的总心搏数和心率均明显增加,而3组间心律失常发生率比较无显著性差异。

急进4 000 m海拔高原后,受试者血氧饱和度明显降低。既往研究同样发现,急进2 300~4 200 m海拔高原,血氧饱和度在20~30 min内明显降低,预测急性高原反应的敏感度为80%[9]。而次极量运动后的血氧含量(基于血红蛋白和血氧饱和度)是急性高原反应较好的预测因子[10]。

HRV是短暂序列连续心跳的变化,反映交感和副交感神经活性的平衡,受机体生理和病理情况的影响,是相互依存的调节系统的一种紧急特性,是反映心脑相互作用和自主神经系统动态的神经心功能测量指标[11-12]。运动、站立和冠状动脉或脑动脉缺血会影响交感神经活性和HRV低频成分;而寒冷会影响副交感神经活性和HRV高频成分[13-14]。交感活性的增强和迷走活性的降低可以促发室性心动过速、降低心室颤动阈值并加重心肌缺血。HRV降低与全因死亡率、炎症反应密切相关,是心肌梗死后死亡风险的预测指标之一[15-16]。急进高原后,随着海拔高度的增加和氧浓度的降低,发生急性高原病的比例越来越多[17-19]。研究发现,应用频谱法测定的HRV高频成分降低20%和低频/高频比值增大是急进3 000 m海拔高原后发生急性高原反应的危险因素[20]。

本研究发现,习服高原环境的受试者中,超低频和总频率指标明显降低,而超低频成分的主要来源是心率的昼夜节律振荡,且这些振动的幅度和频率是通过传出的交感神经活动来调节的,昼夜节律、核心体温、新陈代谢、激素和心脏固有节律均可影响低频节律,可导致频率低于0.04 Hz的低频节律[11]。而急进高原的受试者,出现HRV各项指标的明显降低,与习服高原组相比高频指标降低明显。这一变化规律与既往研究报道类似,在高海拔地区,徒步旅行者HRV高频成分显著降低,而在低海拔地区以低频成分降低为主[21]。考虑急进高原后所有频率水平的HRV指数均降低,可能是自主神经逐步调节所致,交感神经首先调节,在进一步急进高海拔地区后迷走神经占主导。

本研究发现,健康青年男性急进高原后所有频率水平的HRV指数均降低,可能是自主神经逐步调节所致;高原环境习服后交感神经首先调节,在进一步急进高海拔地区后迷走神经占主导,为急进高原对自主神经系统活动的影响提供了理论依据。但本研究人群局限,只针对健康青年男性进行了研究,且时间跨度较长,所选样本量偏小,下一步可扩大研究群体范围,招募志愿者同期研究,以期获得更易推广的理论依据。

利益冲突:无