后真相事件的生成因素与内在机制实证分析

2020-10-10谭香苹陈柳蓉

江 凌 谭香苹 陈柳蓉

(上海交通大学 媒体与传播学院, 上海 200240)

一、 研究背景与意义

“后真相”一词被《牛津词典》评为2016年年度词语,用以形容“在形成舆论方面诉诸情感和个人信仰会比客观事实产生更大的影响”(1)参见https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth。的情形。“后真相”一词最初出现在西方的政治领域,初始含义指“当真相被披露后”,现在已经扩展到了社会学、新闻学等领域。“后真相时代”“后真相政治”“后真相新闻事件”等成为学者们关注和研究的重点。

后真相现象的兴起与互联网新媒体和社交媒体的发展密切相关。Twitter、Facebook、微信、微博等社交媒体改变了新闻事件单向传播的模式,赋予了每个网民平等的发言权和传播权,传播主体多元化让事件真相变得扑朔迷离,不少热点新闻事件成为典型的后真相事件。从2016年英国脱欧、特朗普当选美国总统到近两年发生的“江歌案”“罗一笑事件”“杭州打狗事件”“瑞典警察打人事件”等等,后真相事件越来越多。是什么原因或机制促使后真相事件生成和蔓延,并成为当下十分常见的现象,值得我们深思。本文将探究受众、媒体、政府在后真相事件中扮演的角色,以及可能生成后真相事件的主要因素和机制。

后真相事件信息真假难辨,既降低了民众对政府和媒体的信任度,又加大了舆论的治理难度,对社会主流意识形态和价值观产生了消极影响。“后真相事件中事实的坍塌造成了真相和客观性的终结、阴谋论的盛行,甚至损害言论自由,导致政治辩论乃至民主的危机”[1]5,在一定程度上“引发了理性坍塌、信任异化、道德相对主义泛滥等问题”[2]81-82。探究后真相事件的生成因素与内在机制,既具有理论意义,又具有网络舆论空间治理的现实意义。

二、 后真相事件生成因素的描述性文献分析

现代经济社会的转型与风险、社会信任度的降低、网络文化环境及其不确定性是后真相现象产生的温床,而后现代主义、相对主义和民粹主义思潮则是其兴起的“思想港湾”。胡泳认为,“造成后真相时代来临的原因众多,如技术与媒体的演进、经济与社会的不确定性以及后现代主义和相对主义的全面兴起,但事实的土崩瓦解是最大的原因”[1]5。田凤指出,“经济新常态下,我国正处在社会矛盾多发、易发的社会转型期,改革进程中易出现因涉及利益而导致的群体事件,影响着社会的和谐稳定和经济发展”[3]72。特别是在西方后现代主义、相对主义和民粹主义思潮等兴起,个别官员贪腐、欺骗、推卸责任和政府公信力下降的情况下,后真相现象应运而生。英国学者安得鲁·卡尔库特(Andrew Calcutt)说:“‘后真相’是民粹主义的产物,是某些一窍不通的自诩行家里手的人生造出来的,公然漠视真实的事实。”[4]邹诗鹏则认为,“后真相现象的土壤及其典型症候,还是民粹主义……后真相的主因,乃是网络世界中真相湮灭于无限扩展和增值的表现性话语,以至于无法呈现和还原”[5]27。汪行福指出,“后真相现象产生的根本原因是真相的生产和传播所依赖的社会共识的瓦解”[6]15。从社会变迁、媒体竞争、技术变革层面来看,庞金友认为,后真相事件产生的现实动因在于“贫富差距造成的社会分化日趋恶化,媒体垄断催生的恶性竞争愈加严重,互联网技术革新带来的政治传播的迅猛转型,社交平台导致的认知偏见的无限扩大”[2]79等。比如,“网络传媒依据特定的个人浏览偏好,通过‘算法’自动推送相关内容,以及社交媒体朋友圈的‘回音壁’效应等,都倾向于固化人们既定的价值和观点,从而使同类人群更加固执己见,同时加剧了不同人群之间的视角分化”[7]26。

事实核查机制无法及时遏制谣言和情绪传播,致使网络后真相现象泛滥。张海华指出,“事实核查运动本质上是一种具有抵抗性质的媒体实践,是新闻专业精神对‘人人皆记者’的一种反弹性抗争”,“在新的媒介环境之下,事实核查新闻面临从‘核查客观事实’到‘协助理解现实’的转变”[8]149。事实核查机制失灵也是造成网络空间后真相事件频频出现的重要因素,比如,“在谎言和强意识形态偏向面前,事实核查的速度远不及谎言生产的速度,只要与人们的政治偏见一致,假新闻就可以轻而易举地进入人们的视野并落地生根。此外,事实核查也可能产生自损效应,用于查验虚假新闻扭转公众意见的信息,不仅可能失灵,更可能混淆公众的视线,促使公众产生逆反情绪”[9]63。

受众心理与个体情感因素促进了后真相事件的传播蔓延。刘洁吟认为,“后真相时代,真相敌不过情感的原因是人们选择盲目认同自己心里本身存在的想法,不去关注自己的想法能否确切地反映客观事实……人们通过经验和直觉,对某些现象、新闻、事件和信息自发地产生不成熟的看法和理解,并将这些看法和理解模式化”[10]79。刘宇轩等认为,“受众心理的极度分化和不确定性如犬儒心理、从众心理、投射心理、极化心理等是传统传播机制停摆、后真相现象生成的一个重要原因”[11]16。当社会事件涉及个人、群体的权利、利益、情感,或者有地理上、心理上的接近性时,受众往往会更为关注,且容易产生情感代入心理,其价值观和态度容易受情绪支配,言行更加偏激。与此同时,“社会中普遍存在的刻板印象、大众媒介素养不足和娱乐至上的道德相对主义是后真相产生的重要原因”[12]59。

已有研究一方面在对国外学者的研究成果进行总结后,对中国的后真相具体情况进行了本土化研究;另一方面也对后真相事件的形成原因及影响因素进行了多角度、多主体的分析。但不足之处主要有二:一是研究方法多为定性研究,缺乏量化实证研究;二是相较于社会背景、技术与媒体等因素,在后真相事件中发挥重要作用的网民个体没有得到足够的关注。本文通过问卷调查和访谈,研究当下后真相事件受情感支配的态势,并对样本数据进行实证分析,总结后真相事件的生成因素和机制,弥补现有研究的不足,为学界开展相应的研究及政府、媒体采取相应对策提供借鉴。

三、 研究思路和方法

本文聚焦后真相事件的三大基本生成因素:政府部门的引导性、相关媒体的责任性、社会大众的主体性。从政府、媒体、受众三方面着力,论述当下后真相事件生成因素、内在机制及其存在的问题,并提出相应的对策建议。本文运用问卷调查和访谈法,调查受众对网络社会热点事件的认知态度,结合定量与实证分析法,进行回归模型分析和因子分析。

首先,本文设计了“关于大众对网络社会热点事件认知态度的问卷调查”和访谈提纲,共设置23道选择题和1道量表题。本次问卷调查于2018年12月14日13时开始,2019年1月2日24时结束。为了保证问卷的真实性,随机抽取了30位被调查者进行回访和深入访谈。

本文基于统计软件Stata13.1和SPSS21.0,运用多元线性回归模型和主成分分析法,并进行皮尔逊相关系数检验,交叉分析变量之间是否存在相关性,如被调查者的性别、年龄、受教育程度、居住地区、月收入等人口统计特征是否与网络社会热点事件的受众心理因素有关,被调查者对后真相事件的政府机构和权威媒体声音的重要性程度判断是否影响其情绪化程度,等等。

四、 后真相事件中的受众认知态度分析

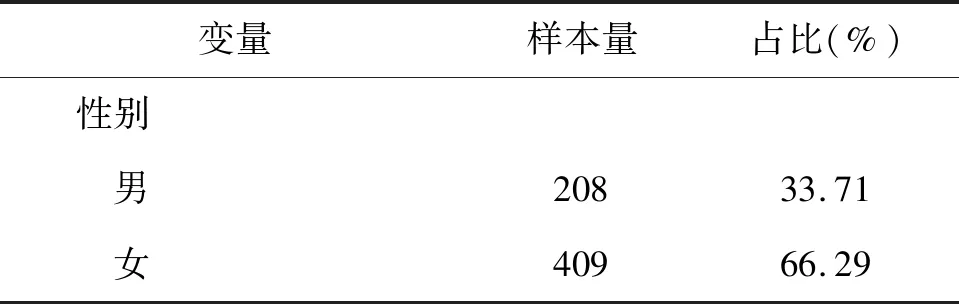

(一) 问卷调查与访谈受众样本情况

本文通过问卷调查和访谈方式获得样本数据。通过线上发放“关于大众对网络社会热点事件认知态度的问卷调查”,共收集649份,其中有效问卷617份,有效率95.07%,另有访谈30人次。问卷共设置24道题,问卷前18个题涉及信息来源、个人是否转发或评论网络社会热点事件、评论或沉默背后的原因、评价自己及网友是否理智、网络社会热点事件是否出现反转等;后6题主要是性别、年龄、受教育程度、居住地区和月收入等人口统计特征数据采集。受调查样本的人口统计特征数据参见表1。

表1 样本人口统计特征数据

续表1

(二) 后真相事件的受众认知态度描述

1.受众信息来源渠道

在接受问卷调查的617人中,有462人表示事件信息来源是主流媒体,有305人的主要信息来源是微博大V、知名微信公众号等意见领袖,然后是主流媒体权威信息、政府机构发布的信息、认识的人(不包含亲朋好友)、网友、亲朋好友等渠道。在对信息来源渠道信任度的调查中,1—5代表信任程度从非常不信任到非常信任,政府机构发布的信息得到的均分是4.23,是人们最信任的信息来源渠道;主流媒体权威信息得到的信任度评分也很高,均分为4.21;网友的信任度评分为2.16,是所有信息来源中得分最低的渠道。可以看出,主流媒体和社交媒体是人们获取网络社会热点事件最重要的渠道。同时,人们比较信任主流媒和政府机构发布的权威信息。在“您认为网络社会热点事件中,政府机构和主流媒体权威声音的重要性如何”这一问题的回答中,有511人认为比较重要或非常重要,占比达到82.82%,再次验证了政府机构和主流媒体权威信息在民众心中的高信任度。

2.受众客观理性程度

在看到网络社会热点事件相关消息时,502人认为自己能够“冷静思考,客观分析”,只有74人认为自己有“愤怒、同情、戏谑、谩骂”等情绪,还有41人表示不太关心网络热点事件。而对“整体上,您认为网友对网络社会事件的评论和意见是否存在情绪化程度”这一问题的回答中,有397人认为网友是比较情绪化或非常情绪化的。与此同时,只有188人认为网友对事件的评价会影响自己对真相的判断,其余429人认为受影响较小。在对自己与对他人的理性化评价中,可以明显地看到“第三人效果”效应,即认为别人比自己更不客观理智。在“对他人不同看法的接纳程度”调查中,10人表示完全不接受,72人表示不太接受,330人表示接受程度一般,178人表示比较能接受,27人表示完全能接受。从调查数据来看,在网络社会热点事件中,能宽容地接纳他人不同观点的人比较少,这可能加剧“信息茧房”和“回音壁效应”,助长网络空间中不客观、不理智言论的蔓延。同时,问卷筛选出“您的评论更符合以下哪个陈述”问题中“这件事是真的吗?我怀疑”和“具体问题具体分析,客观理性思考”两个选项,以及“您对社会热点事件保持沉默是因为什么”问题中“静观其变,冷静思考”选项,将这三个选项归纳为“理智”,即认为只要同时选择这三项的人都是比较理智的。这样的筛选能覆盖发表评论和保持沉默人群。结果显示,受调查者中只有204人是比较理智的,占比33.06%。

3.受众评论或转发态度

在“您是否在互联网上发帖或转发、分享过某个社会热点事件”这一问题的回答中,274人表示自己参与过发帖、转发或评论,占比44.41%;343人表示自己没有参与过,占比55.59%。而评论或转发行为背后的原因,多数人是因为“民主自由表达,同情弱者,表达自我权利和利益诉求”而选择发声;而不参与转发或评论是为了“静观其变、冷静思考”,等待事件的真相浮出水面。同时,有56人表示不参与转发或评论是“怕表达错了,被谩骂和嘲笑”。

在“您是否在网上评论过某个社会热点事件”这一问题的回答中,263人表示自己参与了事件评论,其中204人评论接近“这件事是真的吗?我怀疑”或者“具体问题具体分析,客观理性思考”这样的表述,整体上看,评论比较冷静和理智。但与此同时,也有58人的评论接近“这件事可能是政府机构或主流媒体的某种掩饰”“这件事可能是拥有权威或权力的当事人的花招”“我同情弱势一方,为他们被人欺负鸣不平”这些情绪化明显的表述。另有1人的评论比较中性,既看不出冷静理智的一面,也看不出情绪化的一面。

在发现自己看法与大部分人看法不一致时,有158人表示会继续公开表达自己观点,占比25.61%;289人因为自身不喜欢公开表达看法,选择不公开表达,占比46.84%,还有55人不公开表达是因为“怕遭受网友攻击和嘲弄”,另外115人表示“无所谓”。通过问卷调查数据来看,大部分人不太愿意参与发帖、转发或评论,即使评论,他们的言论也相对理智。

4.受众对真相的探寻

本文意图调查在网络热点事件发展过程中,若个人判断与表达和事实真相之间存在差异,在得知事情真相后,人们是否会公开纠正自己的判断和表达。问卷和访谈结果显示,107人表示,自己的判断和表达出现过多次与事情真相不一致的情况,占比17.34%;362人表示出现过较少次数的判断失误,占比58.67%;148人表示没有出现过判断和表达与真相不符的情况。在出现过自己的判断和表达与真相不一致的情况的469人中,254人表示会公开纠正或推翻自己表达过的观点,占比54.16%;另外215人表示不会纠正,占比45.84%。而在调查“是否有过他人当初的判断和表达与事件的真相不一致”时,297人表示出现过多次,221人表示出现过但很少,只有99人表示没有。关于“发现他人的观点、评论与事件真相不一致时,您是否公开纠正他人表达过的观点”,207人表示纠正过,占比39.96%;311人表示不纠正,占比60.04%。可以发现,在评价自身观点、他人观点与事实是否相符这两个问题中,大部分人出现过观点与事实真相不符的情况。在是否公开纠正先前的错误观点上,愿意纠正自己错误观点的人明显多于纠正他人错误观点的人。在出现个人的判断和表达与事实真相不符之后,45.84%的人不愿意纠正自己错误的观点,这可能引发后真相事件的恶性循环。在“您是否持续关注这一网络社会热点事件,直到弄清事件的真相”问题的回答中,有231人表示不会一直关注某一网络社会热点事件,占比37.44%。缺乏对事件真相的持续性关注,可能加剧事件发展过程中的情绪化表达。

(三) 受众样本数据分析

为具体分析各类受众的网络情绪化表达的差异,我们将人口统计变量与情绪化与否交叉分析。为量化受众样本数据的情绪化状况,将“情绪化”变量设置为哑变量,即情绪化=1,不情绪化=0。对“您看到网络社会热点事件相关消息时的心理”的回答中,勾选“愤怒、同情等随大流情绪”=1,勾选“冷静思考,客观分析”和“不关心”=0;“您的评论更符合以下哪个陈述”,勾选“这件事是某些具有权威的机构或个人的花招,我很反感”或“我同情弱势一方,为他们被人欺负鸣不平”=1,选择“这件事是真的吗?我怀疑”或“具体问题具体分析,客观理性思考” =0。两题处理后的数据分别与人口统计变量交叉分析可知:

从人口统计变量相较来看,女性、18—24岁、本科及以下学历、居住地区为华北或西南、月收入在5 000元以下的人群更易在社会热点事件中产生愤怒、同情等非理性情绪。男性、18—24岁或45—59岁、研究生学历、居住地区为华北华南或华中、月收入在3 000元以下或8 000元以上的群体在了解社会热点事件后,易发表“同情弱者,为弱势一方伸张权利和正义”或“反抗、抵制权威或权力”倾向的评论。

总的来说,在网络社会热点事件中,女性更容易受情感支配,但较少发表情绪化言论;18—24岁或45—59岁的受众是助推后真相事件或现象蔓延的主力人群;居住在东部地区的受众较为冷静克制,中西部地区的相对情绪化一些;月收入3 000元以下或8 000元以上的受众情绪化倾向较为明显。

五、 后真相事件生成因素主成分分析

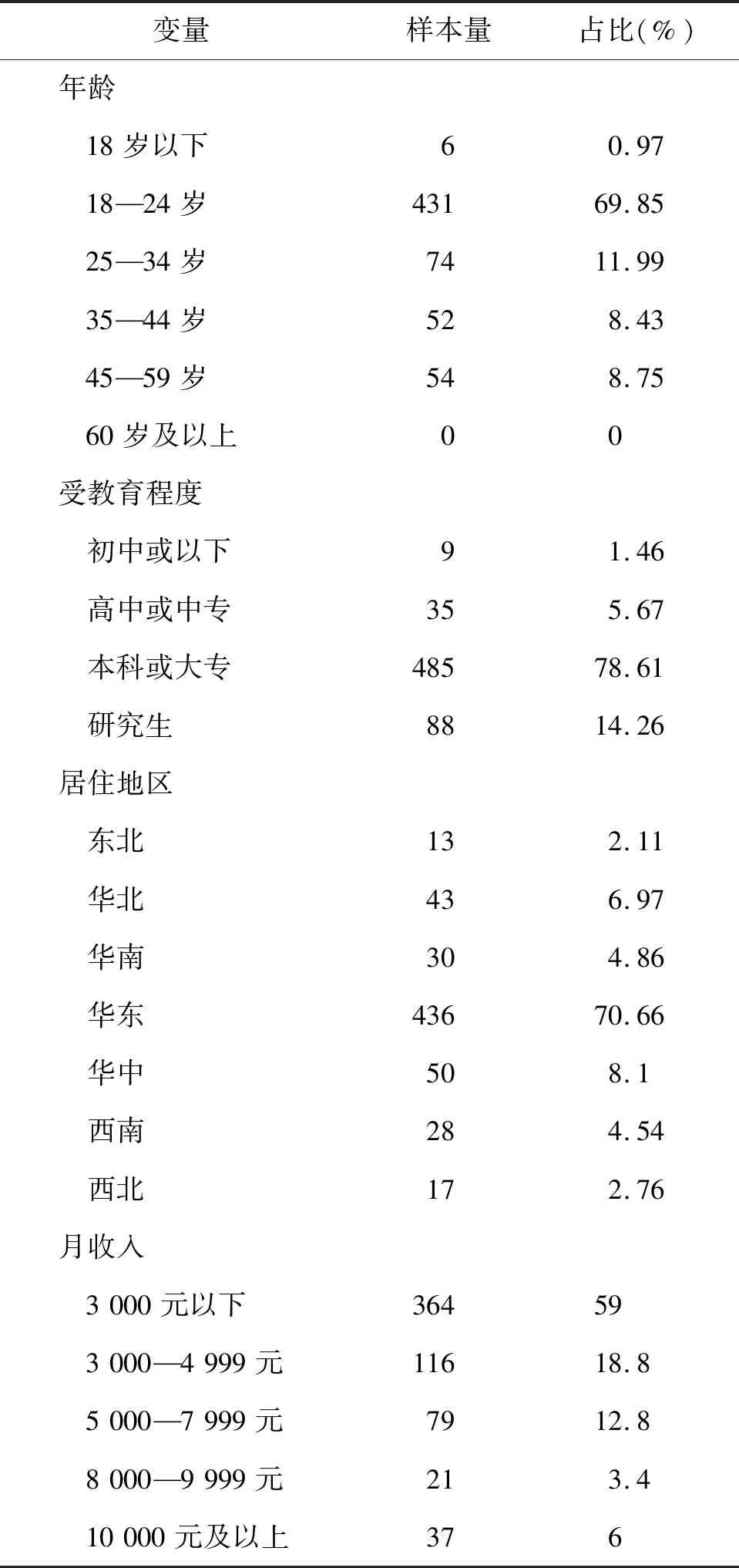

由于问卷设计考量了多种因素对后真相事件形成的影响,为使结果更清晰,本文运用降维的主成分因子分析,使用统计软件SPSS21.0,将多个变量归纳为少数几个成分进行分析,即主成分分析法。

(一) 假设检验

主成分分析法的前提假设有二:

假设1:观测变量是连续变量或有序分类变量

假设2:变量之间存在线性相关性

问卷调查中,第1题为多选题,各个选项勾选的为1,未勾选的为0;第12题“您发现自己的看法与大部分人不一致时,您会公开表达自己的看法吗”,选择“会”的为1,其余为0;第18题“您是否持续关注这一网络社会热点事件,直到弄清事件的真相”,选择“是”的为1,“否”的为0。以上皆为虚拟变量,在主成分分析法中可视为连续变量。此外,第2题“您在了解网络社会热点事件过程中,对以下信息来源的信任程度”、第3题“您认为网络社会热点事件中,政府机构和主流媒体权威声音的重要性如何”、第4题“网络社会热点事件中,网友对事件的评论和意见影响您对真相判断的程度”、第11题“您发现别人的看法与您的不一致时,您对他人看法的态度”、第17题“整体上,您认为网友对网络社会热点事件的评论和意见的情绪化程度如何”,这些都是有序分类变量,因此变量符合假设1。

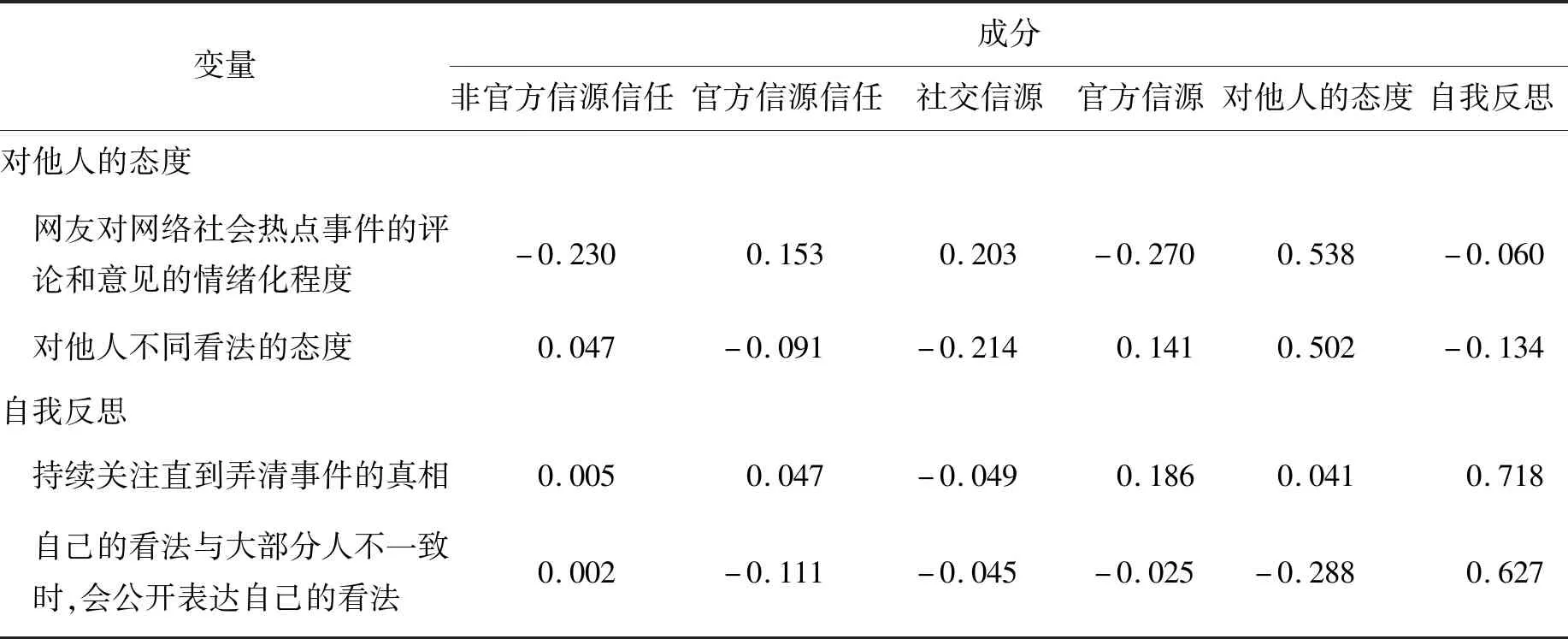

根据主成分分析法,将变量进行公因子提取,经过最大方差法旋转,依据单个主成分方差百分比至少为5%—10%,主成分累计解释60%—70%的数据,删除因子贡献值小于0.5的变量,共提取6个公因子。为检验假设2,即检查变量间的线性相关性,对提取的6个公因子分别进行KMO检验,统计量均大于0.6,说明变量间的偏相关性和提取效果比较明显。而Bartlett球形检验p值小于1%,说明数据通过了结构效度和信度的检验,可以用主成分分析法。提取结果如表2所示,方差累积贡献度为55.989%,说明总体近60%的信息可以由这6个公因子来解释。

表2 因子分析主成分提取结果

续表2

(二) 主成分提取

提取的6个公因子分别为:非官方信源信任、官方信源信任、社交信源、官方信源、对他人的态度和自我反思。其中, “非官方信源信任因子”包括“对认识的人的信任程度”“对网友的信任程度”“对亲朋好友的信任程度”和“对意见领袖(微博大V、知名微信公众号等)的信任程度”;“官方信源信任因子”包括“对政府机构发布的信息的信任程度”“对主流媒体权威信息的信任程度”和“政府机构和主流媒体权威声音的重要性”;“社交信源因子”包括“主要信息来源是亲朋好友”和“主要信息来源是认识的人”;“官方信源因子”包括“主要信息来源是主流媒体权威信息”和“主要信息来源是政府机构发布的信息”;“对他人的态度因子”包括 “网友对网络社会热点事件的评论和意见的情绪化程度”和“对他人不同看法的态度”;“自我反思因子”包括“持续关注直到弄清事件的真相”和“自己的看法与大部分人不一致时,会公开表达自己的看法”。

下文将以6个公因子作为主要研究变量,运用统计软件Stata13.1,对受众情绪化与否与各个因子的主要变量以及性别、年龄、受教育程度、居住地区、月收入等人口统计变量进行皮尔逊相关性检验。

(三) 相关性分析

为检验6个因子间可能存在的因果关系,本文建立多元线性回归方程,将第10题中选择了“这件事是某些具有权威的机构或个人的花招,我很反感”或“我同情弱势一方,为他们被人欺负鸣不平”中任意一项的样本命名为因变量“情绪化”,在控制性别、年龄、居住地区、月收入等基本变量的情况下,引入以上6个公因子作为自变量,发现6个因子与因变量在10%检验水平下不存在显著相关性,即公因子与因变量之间不存在显著的因果关系。这说明人们对网络热点事件的认知态度是否理智,受众多因素影响。

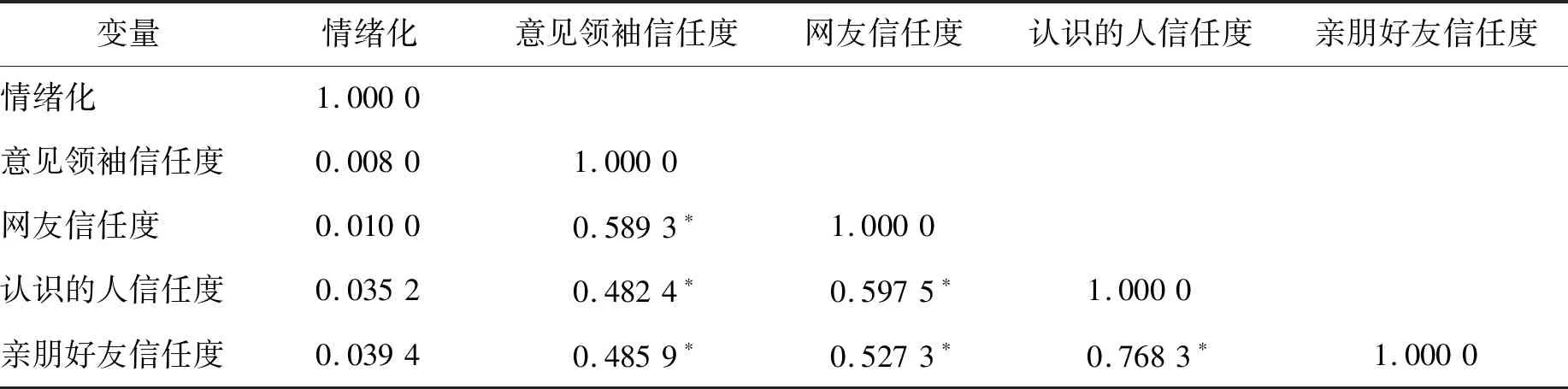

为进一步检验因变量与公因子之间的相关性,下面使用皮尔逊相关系数检验因变量与不同变量之间的相关程度。第1题中的不同选项为信息来源,“政府机构发布的信息”命名为变量“政府信源”,“主流媒体权威信息”命名为变量“主流媒体信源”,“亲朋好友”命名为变量“亲朋好友信源”,“认识的人”命名为变量“认识的人信源”。第2题中不同选项为第1题中不同信源信任度。第3题“您认为网络社会热点事件中,政府机构和主流媒体权威声音的重要性如何”命名为变量“官方信源重要性”。第4题“网络社会热点事件中,网友对事件的评论和意见影响您对真相判断的程度”命名为变量“网友影响判断”。第11题“您发现别人的看法与您的不一致时,您对他人看法的态度”命名为变量“不同看法态度”。第12题“您发现自己的看法与大部分人不一致时,您会公开表达自己的看法吗”命名为变量“不同意见表达”。第17题“整体上,您认为网友对网络社会热点事件的评论和意见的情绪化程度如何”命名为变量“网友情绪化程度”。第18题“您是否持续关注这一网络社会热点事件,直到弄清事件的真相”命名为变量“探寻真相”。这些变量可归入以上6个因子。官方信源、官方信源信任度与受应情绪化相关性系数见表3:

表3 官方信源、官方信源信任度与受众情绪化相关性系数

由表3可以发现,政府信源信任度与主流媒体信源信任度之间在10%检验水平下存在显著负相关性,相关性系数分别为-0.102 4、-0.079 1。这说明,对政府信源和主流媒体信源信任度越高的人群越不容易被情绪化。

表4数据显示,受调查者对意见领袖、网友、认识的人、亲朋好友等非官方信源的信任度与其情绪化之间的相关系数为正,但在10%的检验水平下并不显著。而“网友影响判断”这一变量与情绪化之间存在显著的正相关关系,相关系数为0.121 2。这表明,受网友意见影响越大的人越容易出现情绪化言论。

表4 非官方信源信任度与受众情绪化相关性系数

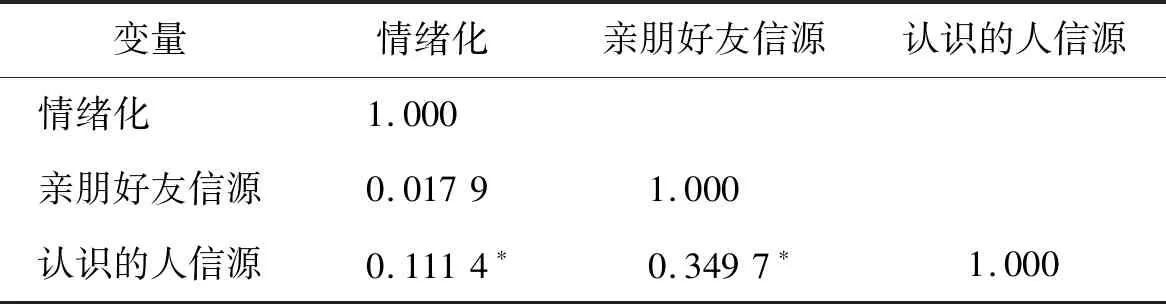

亲朋好友与认识的人成为主要信息来源后,人们更容易出现情绪化倾向。“认识的人信源”这一变量与受众情绪化存在显著的正相关性,相关系数为0.111 4,见表5。这与现实中的情况也非常相似,身边的亲人朋友容易在社交媒体上转发一些情绪偏激的信息,从而影响我们对事件真相的判断。

表5 社交信源与受众情绪化相关性系数

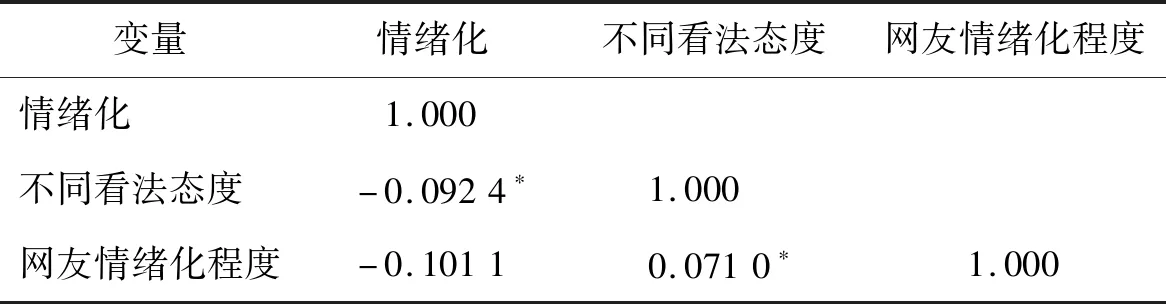

被调查受众“对他人不同看法的态度”与其情绪化之间存在显著的负相关性,相关系数为-0.092 4,见表6。即越能接受他人不同意见的人群越不容易出现情绪化。可见,受众对网络空间中不同意见的包容能有效降低受众的情绪化倾向,从而营造客观、冷静、理智的网络舆论环境。

表6 受众对他人不同看法的态度与其情绪化相关性系数

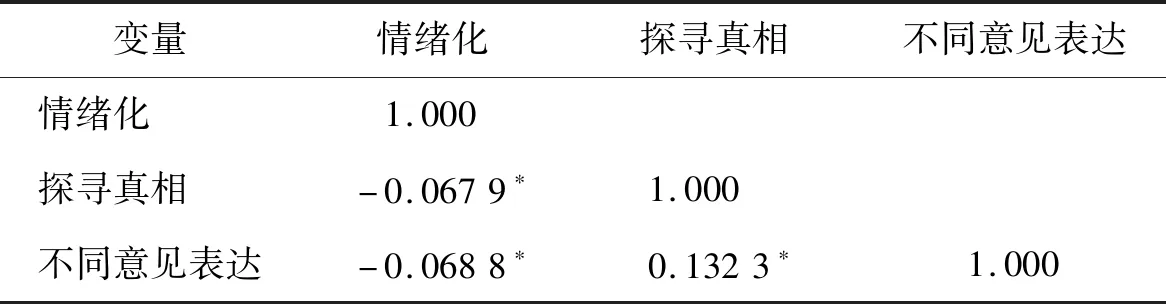

表7中,“探寻真相”和“不同意见表达”与受众情绪化都在10%检验水平下存在显著的负相关性,相关系数分别为-0.067 9、-0.068 8。这表明,越愿意持续关注社会热点事件、等待事情真相的人群越不容易出现情绪化。探寻真相和寻求不同意见表达的人往往对事件有更深入的思考和理性的判断,不会轻易受到媒体信息和身边人的影响。在信息纷繁复杂的情况下,他们能冷静客观地分析事件,情绪化的概率较低。

表7 受众的自我反思与其情绪化相关性系数

可见,“政府信源信任度”“主流媒体信源信任度”“网友影响判断”“认识的人信源”“不同看法态度”“探寻真相”“不同意见表达”这7个变量与受众情绪化存在显著相关性。整体上看,对政府信源、主流媒体信源信任度越高的受众群体,情绪化者越少。网友意见越能影响自己判断的受众群体,越容易被情绪化左右。越将认识的人作为主要信源的群体情绪化倾向越明显。对不同意见接受度越高的受众群体,情绪化倾向越不明显。在网络社会热点事件中持续关注事件进展、探寻事件真相者,不容易被情绪化。当发现自己的看法与大部分人不一致时,会公开表达自己看法的群体,以及因“怕遭受网友攻击和嘲弄”而不发声的群体,情绪化倾向较为明显。

六、 结论与建议

当前,后真相事件在网络舆论空间中出现的频率越来越高,情感判断超越事实。真相被裹挟在舆论的洪流中,显得更加扑朔迷离。特别是在网络化、信息化时代,网民在网络空间拥有了话语权,每个人都能对相关事件评论、传播、扩散,进一步加剧了网络舆论空间的监管和治理难度。不少网络热点事件传播过程已经形成了一个政府、主流媒体、社交媒体、自媒体、网民之间的交流互动过程,社交媒体、自媒体等非主流媒体往往成为热点事件信息的源头,网民的评论转发让事件发酵,主流媒体或政府机构介入调查,最后事件真相得以浮出水面。在网络社会热点事件的传播过程中,社交媒体、自媒体等网络媒体极易通过情感诱导性较强的言论让人们受情感左右而忽视事情真相,加上我国现阶段部分网民的媒介素养不太高,对事件缺乏辨别能力和情绪控制,容易被舆论情绪裹挟,只有在政府机构、主流媒体、舆论领袖、当事人等发出事件真相声明后,某一事件的后真相现象才会消弭。

(一) 后真相事件的生成因素与内在机制

通过文献分析和实证研究,运用主成分分析法降维,本文得出后真相事件的生成因素主要有以下5个:

1.信息获取渠道。现阶段大众获取信息的渠道既有政府机构、主流媒体等较有权威的信源,也有微博、微信、朋友、熟人等社交媒体渠道和人际社交圈,两种信息获取渠道会对网民的情绪化倾向产生不同的影响。相对而言,从政府机构、主流媒体渠道获取的信息更容易取得人们的信任,而社交媒体渠道获取的信息容易激发和诱导人们的情绪,所以官方信源对受众情绪化容易产生正向的影响,而社交信源对情绪化会产生负面影响。本文调查显示,目前社交媒体已经成为人们获取信息的主要来源,然而社交媒体具有信息权威性低、情感诱导性强、传播扩散速度快等特点,这将加剧后真相事件接续生成的严峻形势。

2.网络舆论氛围。互联网技术迅速发展,人们的日常生活已经和网络社会密切联系在一起。网络空间成为人们发声、表达意见和建议的重要渠道,网民的不同态度和意见汇聚成网络舆论,容易产生共振现象,这将深刻影响人们的言行。为了与身边的人群或者特定的社群步调保持一致,网民会尽量跟随网络舆论的风向。整体网络空间环境中“情感超越事实”的态势,会加剧后真相事件的生成。如果网络舆论空间中网民对某件事情的看法偏向情绪化,将会影响其他网民的态度和看法,加剧网民的情绪化表达。

3.包容异议程度。网络舆论空间是一个各种话语和意见交织的多元异质空间,各种不同的态度和意见在这里汇聚交融。开放包容的网络舆论空间更容易让知识层次较高、善于两面分析的受众对事件形成客观、冷静、理智的观点看法,越能理解、包容他人不同观点的人也更容易克制自己的情绪。然而,受知识层次和立场、信仰、价值观、情绪等多元因素的影响,真正能理解、包容他人不同观点的舆论氛围还未形成,不同意见的话语表达往往会招致他人的戏谑、嘲笑、谩骂。因此,克服后真相事件的弊端还需要不断提升网络社会乃至现实世界对不同意见的包容度。

4.是否追寻真相。在“人人皆有麦克风”的网络媒体时代,事件常常有不同版本,甚至事件的各个部分都有与之相反的版本。在网络社会热点事件的不断发展过程中,持续关注直到厘清事件真相的人不容易倾向于情绪化表达,发表针对政府部门,拥有话语权力、社会权威的机构以及当事人的猜疑和不满言论。而那些容易受“弱者情结”支配或厌恶、反抗权威、权力的人,并不够冷静克制,常常根据自己直接的、间接的,甚至无相关利益的权利或利益诉求,宣泄因为曾有过与事件中某种群体类似的利益或权利冲突而积压已久的情绪。

5.不同意见表达。随着自媒体与社交媒体的出现,尤其是微博、微信空间集聚了持有相同立场、信仰、价值观、情感和观点的群体,其声音也不断地因为“回音壁效应”而被放大,持极端意见和倾向于情绪化表达的受众更容易固执己见,故步自封。当自己的态度意见和周围整体舆论氛围格格不入时,选择发出自己声音的人,情绪化程度往往较高。而那些在“沉默的螺旋”作用下失声的人群或个体,则会压抑自己的情绪。若他们的情绪被压抑太久,达到某种临界点,爆发的危害性更大。

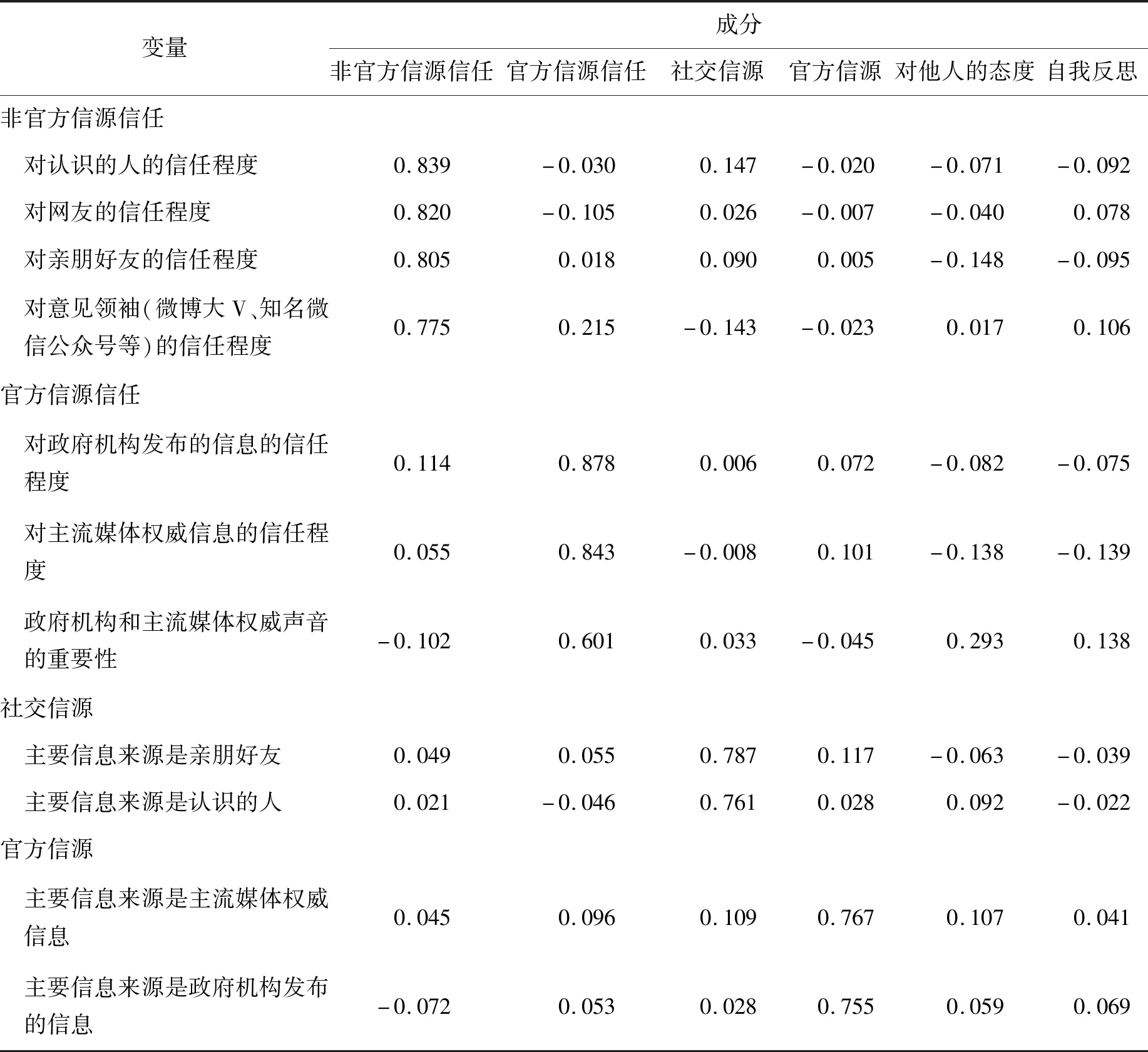

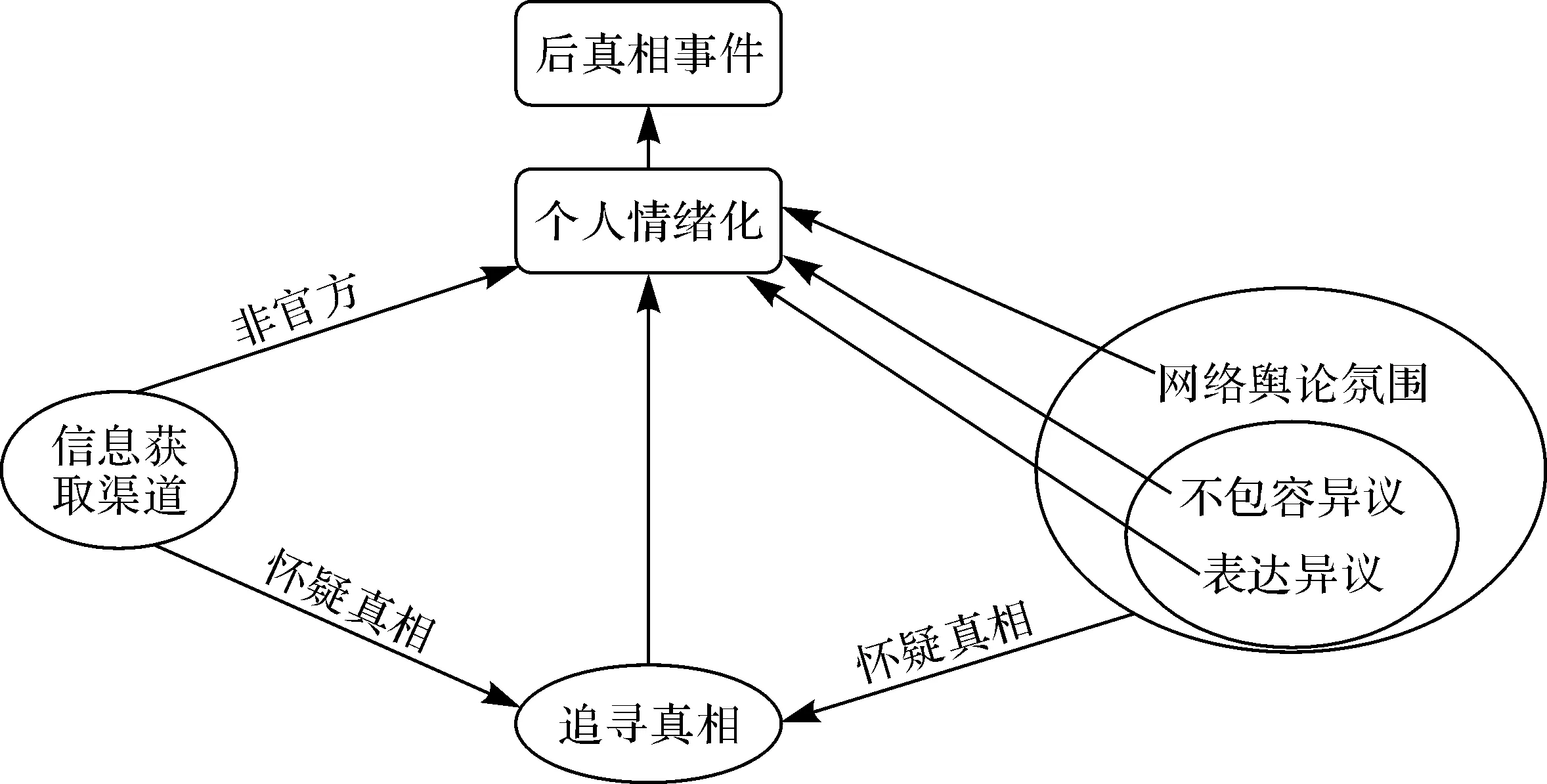

由以上5个因素可知,个人对信息来源的态度和处理是后真相事件生成的关键因素,且以上5个因素之间存在着内在的逻辑机制:个人从政府机构、主流媒体或非官方、非权威信源获取信息,非官方或非权威信息可能加剧受众个体的情绪化倾向;网络舆论氛围会对受众个人的判断产生影响,特别是以情感为导向的网络舆论,通过不断扩散传播形成“信息茧房”和“回音壁效应”,使得网民不愿意接受他人的不同观点,助长情绪化言论的蔓延;而不被“沉默的螺旋”作用的受众则迫切希望自己的声音被他人听见,表达异议时则呈现出更高的情绪化倾向;与此同时,信息渠道多元化导致信息碎片化、可信度降低,网络舆论复杂多变甚至激进极端,导致网民怀疑事件真相;在追寻事件真相的过程中,部分网民容易受“弱者情结”和个人权利、利益诉求的支配,加剧个人的情绪化表达。网络舆论空间中无数个体的情绪化表达超越真相,于是形成后真相事件。后真相事件生成的内在机制如图1所示:

图1 后真相事件生成的内在机制

(二) 对策建议

在后真相事件形成过程中,政府、媒体、网民个体都发挥着重要作用。以下从政府、媒体、网民个体三个角度提出建议。

首先,政府机构、主流媒体具有组织舆论、引导舆论的权威性。调查数据显示,网民对官方信源比较信任,且官方信源能有效减少受众的情绪化倾向。在政府主体层面,网络热点事件发生时,政府或相关机构应及时公开信息,主流媒体及时跟进,保证网民及时获取权威性信息,防止演绎性、虚假性信息和谣言进一步扩散,或情绪化言论掩盖事情真相。一是当网络舆论初步形成,政府机构或主流媒体应发布权威信息,让民众了解事情的真相,减少网民的猜测和质疑。二是主流媒体应发挥事实核查作用,疏导网民情绪,让网民回归客观、冷静与理性。对于在后真相事件中激发网民情绪、产生恶劣社会影响的言论和行为,政府应依法采取强制措施加以规范,明确主流媒体、社交媒体、网民个体言论的权利边界。三是健全舆论监管机制,促使媒体提升社会责任意识,引导网民提升媒介素养。

其次,媒体要坚持社会热点事件报道的客观、全面、真实和专业性、权威性,切实担当媒体的社会责任。后真相时代,媒体的角色定位不止于信息传播者,更是新闻信息的专业守护者、舆论的监测者和引导者,应协助政府机构核查事实真相,监控和防范舆论情绪蔓延。当前我国网络舆论生态环境不容乐观,在制度不太完善、制度执行过程中有偏差(如暴力执法、拖延办事等)的政治和社会生态下,社会热点事件往往会触动民众的敏感神经。为此,媒体的第一要义是坚持新闻专业主义,传播事实和真相,在发挥舆论监督功能的同时,遏制网络不实信息、谣言和网民不良情绪蔓延。主流媒体应在网络热点事件中牢牢把控话语权,发挥舆论引导作用,特别是在深度调查、深度报道方面,需要深入现场调查,揭示事件真相;自媒体和社交媒体要加强自律和自治理意识,引导受众在充分掌握不同信源信息的基础上,客观理性、两面分析,不能盲目轻信、盲目发表情绪化言论。

最后,网民个体要提高媒介素养,发挥网络舆论主体的主观能动性。是否客观、理性是衡量受众媒介素养高低的重要尺度。在网络舆论空间中,首先发声者和舆论领袖更容易发挥“首因效应”,挟裹“被服从”的民意情绪,在网络舆论空间中造成群体极化、左右舆论的现象。因此,个体作为信息生产者和传播者,发布和传播信息要具备客观理性的媒介素养,对自己发布的信息需担负主体责任。作为信息接收者,个体应多关注政府机构和主流媒体权威来源信息,不能偏听偏信社交媒体信息;要客观冷静、两面分析多元化的信息来源,学会质疑和辨析,提高辨别信息的能力,不能盲从和跟风;尽量突破算法推荐“过滤气泡”的作用,在众多信息中筛选可信的信源,努力接近事实真相。同时,要包容不同于自己观点的声音,保持理智清醒,尽可能避免“回音壁效应”;保持理性、客观,不被情感冲动驱使,避免情绪化。