异读系统中上古汉语的语言运作模式以及相关形态标记的讨论

2020-10-10王月婷

王月婷

(浙江工商大学 人文与传播学院, 浙江 杭州 310018)

一、 引 言

本文所谓“异读”,前贤或以四声别义、变调构词等称之,其特点是:原始词通过改变读音以改变其原有意义或用法。异读的大量收录最早见于唐人陆德明的《经典释文》,不过读音上的区别却源自上古[1]91[2]12。从现存材料来看,异读具有一定的系统性。且看如下几组异读配对句:

(1)清浊交替(含cause义),如“晋败並去—齐败帮去晋”,“礼崩乐坏匣去—坏见去孔子旧宅”;

(2)附加*s-前缀(1)“施”的书母一读带*s-前缀;“绥”是心母字,亦带*s-前缀,拟作*s-tor。参见金理新《上古汉语形态研究》,(合肥)黄山书社2006年版,第366、128页。(含cause义),如“葛之覃兮施以去于中谷—王施书去惠焉”“妥透上而后传言—以绥心平四方”;

(3)变读去声(含cause义),如“栾宁将饮影上酒—晋侯饮影去赵盾酒/弥子饮影去公酒”“东土受禅上年—帝授禅去我佑”(2)原作“受”,“授”是后起分化字。;

(4)变读去声(不及物→及物),如“趋清平而救之—趋清去隅”“奔走精上—走精去固宫”;

(5)变读去声(及物→双及物),如“子不语疑上怪力乱神—吾语疑去女礼”“赏善不遗以平匹夫(3)“遗”本是非自主动词,如《庄子·天地》“(黄帝)遗其玄珠”;后引申为自主动词,如《易·泰》“不遐遗”、《韩非子》“赏善不遗匹夫”;该自主动词增带非受事宾语,变读去声。—宁王遗以去我大宝龟”;

(6)“捕並去鼠—六年其逋帮平,逃归其国”“(晋侯)以略来入开三狄土—以郜大鼎赂来去合一公”;

(7)“郑伯使生上祭足劳王—子华使生去于齐”。

上述异读配对句,前贤认识不一,较为普遍的做法是:把(1)(2)(3)归为“使动/致使”[3],把(4)(5)归为“及物化”,(6)(7)则较少涉及。然而,把(1)(2)(3)皆归为“使动/致使”,颇可商榷:

首先,其内部并不同质。清浊交替及附加*s-前缀者,其原始词皆是表状态的不及物动词,变读后通常表达“使具有某种状态”义,更适合以“致使”称之。而变读去声者,其原始词是及物的动作动词,变读后表达“使做出某个动作”义,更适合以“使动”称之。

其次,变读方式亦不一致。清浊交替、附加*s-前缀宜看作一类:就藏缅语族诸语言来说,原始时期“以*s-前缀为使动语法范畴的唯一表达方式”,后发展出多前缀以及辅音清浊交替等多种表达形式[4];汉语和藏缅语族同属汉藏语系,上古汉语的*s-前缀同样具有致使意义[3,5-7][8]122,而清浊交替中的清声母很可能原本亦带*s-前缀[9][10]1[11]。也就是说,清浊交替、附加*s-前缀同出一源。而去声变读,据Haudricourt[12]、Forrest[13]、Pulleyblank[14]等研究,很可能从*-s后缀演变而来,实属另一来源。

再次,若着眼于共性特征,可以发现(3)和(4)(5)更为接近:原始词皆为动作动词,变读去声时动词增带非受事宾语,即它们皆属动作动词的增价变读,可以用“及物化”但不可以用“使动”统称之。

最后,如果认为它们皆因使动而变读,则无法回答为什么不及物动作动词的使动用法从不变读,如“走芒卯”“反赵盾”“进之”“退之”等等(4)或认为动作动词“来”有使动变读,实属误解,详参黄坤尧《音义阐微》,(上海)上海古籍出版社1997年版,第103-104页。[15]。

有鉴于此,若着眼于共性特征并遵循异读表现,则上述几组用例可梳理如下:

1.状态动词的致使变读(原始词表不自主不及物的状态,变读通常含致使义):

(1)清浊交替,如“晋败並去—齐败帮去晋”,“礼崩乐坏匣去—坏见去孔子旧宅”;

(2)附加*s-前缀,如“葛之覃兮施以去于中谷—王施书去惠焉”“妥透上而后传言—以绥心平四方”。

2.动作动词的及物变读(原始词表动作,变读去声时增带非受事宾语):

(3)变读去声(含cause义),如“栾宁将饮影上酒—晋侯饮影去赵盾酒/弥子饮影去公酒”“东土受禅上年—帝授禅去我佑”;

(4)变读去声(不及物→及物),如“趋清平而救之—趋清去隅”“奔走精上—走精去固宫”;

(5)变读去声(及物→双及物),如“子不语疑上怪力乱神—吾语疑去女礼”“赏善不遗以平匹夫—宁王遗以去我大宝龟”。

3.动作动词的其他变读(具体讨论详后):

(6)“捕並去鼠—六年其逋帮平,逃归其国”“(晋侯)以略来入开三狄土—以郜大鼎赂来去合一公”;

(7)“君使生上士射—子华使生去于齐”。

由上可见,异读系统中状态动词、动作动词区分清楚,其变读方式、异读配对句各具特点[16]:(1)状态动词的变读通常称为致使,涉及清浊交替、*s-前缀等;(2)动作动词的增价变读不管是否含cause义,都可以看作及物化过程,即不及物动词、及物动词在增带非受事宾语时变读去声。这也就是说,古汉语异读系统中动词按状态、动作两分,它们各有其独特的运作模式。

在现当代语言学研究中,随着作格理论的兴起,人们对动词的分类也有了一些不同以往的认识。在形式学派的研究框架中,用“作格性”来指某些不及物动词的句法语义属性。Perlmutter[17]首次提出了著名的“非宾格假说”,即不及物动词应该区分为“非作格”“非宾格”两种(5)非作格动词只有一个域外论元,如cough、smile、work等;非宾格动词只有一个域内论元,如appear、happen、occur等。;Burzio[18]则进一步指出及物动词亦应平行地区分为及物与致使两类(6)相平行的及物动词如eat、drink、hit、write等,致使动词如break、move、open、close等。。现代汉语研究中,吕叔湘[19]、黄正德[20]等也都有过类似做法,例如:

a.非作格动词:笑、哭、飞、跳等表示动作的自动词

b.非宾格动词:出现、发生、躺着等存现动词(相当于状态动词)

c.及物动词:打、骂、吃、写等(与a配对)

d.致使动词:开、关、摇等(与b配对)

这种分类与古汉语异读系统所呈现的动词按状态、动作两分一脉相承,也确实看到了“非作格动词—及物动词”“非宾格动词—致使动词”之间的区别以及它们各自内部的一致性,但它仅仅只是动词的一种分类,其根据是动词的句法语义属性。

古汉语与此不同。古汉语中状态动词的致使和动作动词的及物化皆由原始词借助变读表达,或者说它们通过变读形成各自的配对句,这反映了不同类别的动词与形态相关的不同运作模式。那么,古汉语异读系统中,状态动词、动作动词各采取怎样的运作模式?与之相关的异读有何功能、是何性质,即究竟是标记名词的格还是标记动词的某种功能?除了作格和宾格,古汉语异读是否还与其他的运作模式有涉,譬如上文例(6)例(7)?本文拟就此展开讨论。

二、 从异读系统看上古汉语状态动词、动作动词的运作模式

(一) 上古汉语状态动词的运作模式

Dixon[21-22]注意到不及物动词的主语与及物动词的主语有时一致、有时并不一致,于是他提出A(及物动词的主语)、S(不及物动词的主语)、O/P(7)科姆里指出:“用任意的标签A和P(引者按,即Dixon所说的O)而不用‘施事’和‘受事’的好处在于,即使当我们超出典型的及物情形而涉及语言中形态和句法相类似的其他结构时,我们可以继续使用这两个任意符号。”因此本文用P不用O。详参[英]伯纳德·科姆里《语言共性和语言类型》,沈家煊、罗天华译,(北京)北京大学出版社2010年版,第130页。(及物动词的宾语)才是通用的句法语义基元,并指出:(1)如果S与P一致,是为“作格/通格”模式(8)鉴于状态动词在变读后才产生作格,本文将作格后置,改称“通格/作格”模式。(或简称作格模式),其中A是作格、S和P是通格;(2)如果S与A一致,则为“主格/宾格”模式(或简称宾格模式),其中A和S是主格、P是宾格。

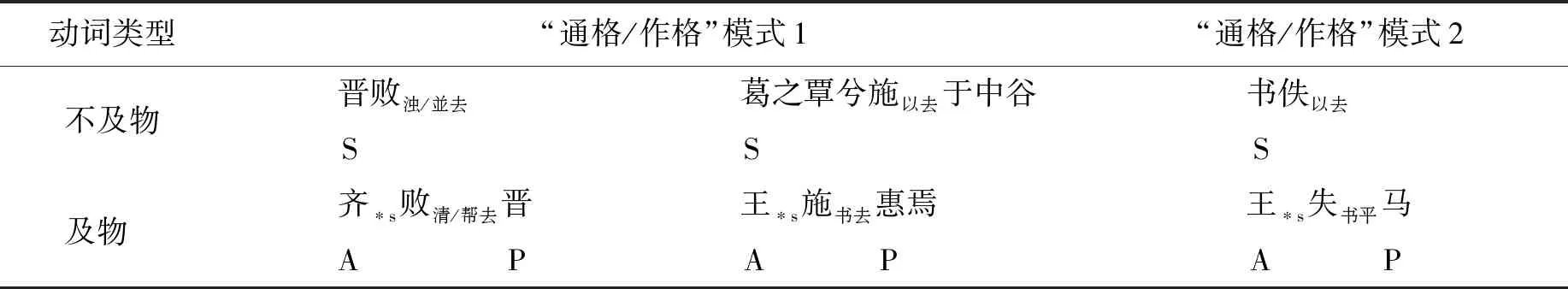

据此,古汉语异读系统中,状态动词的句法运作如表1所示:

表1 古汉语异读系统中状态动词的句法运作模式

不及物的状态动词仅有当事这一唯一域内论元,是为S;在增加论元的运作中,新增论元A,而P则与原来的S相对当,皆是某一状态的当事且在深层结构中紧跟动词之后[23]。这是作格句法机制[21]116或曰作格模式[24]。

这些异读配对句,传统称之为致使。但就句法和语义而言,S和P相对当,实按“通格/作格”模式运作。现在的问题是:变读清声母或附加*s-前缀究竟是动词的致使标记,还是名词的作格标记互指于动词?

首先,表1三组用例虽然原始词都是状态动词,但不能皆以致使变读称之,因为“王失马”并不是王使马失。同样,“射雉,一矢亡微平—(王亥)丧心去羊于易”中,也并不是王亥使羊亡。由此我们怀疑,这里异读标记的可能并不是致使,而很有可能是作格:S与P相对当,属通格,无标记;A是新增域外论元,是标记项,属作格。

其实,名词的标记移至相邻的动词并不少见。Johanna Nichols指出,“如果任何介词或形态词缀移动,那么它们将从从属词成分移到核心词成分……名词介词频繁地变为动词词缀”[25]190-191。Kurylowicz和Ivanov都通过印欧语的动词前成分描写过这个过程。同样的过程在当今的车臣语中也可以看到。例如:Put some sugar in your tea.(在你的茶里放一些糖。)

tea-DATin sugar.NOMsprinkle.IMPER

tea-DATsugar.NOMin sprinkle.IMPER

综合前述可推知,上古汉语中状态动词按“通格/作格”模式运作,其作格用*s标记,该标记互指于动词,遂导致动词变读清声母或是附加*s-等前缀。这一运作模式拥有批量用例[3,8]:

1.涉及清浊交替者:败(晋败並去—齐败帮去晋)、坏(礼崩乐坏匣去—坏见去孔子旧宅)、解(鹿角解匣上—解见上剥其皮)、着(天之大命又附着澄入于女—着端入/知入墨幪)、折(折禅入疡—无折章入我树杞)、断(契断定上—抽剑断端上鞅)、别(自别並入于人—分别帮入仲叔)、辨(论辨並上,然后使之—辨帮上菽麦)、决(勃海决匣入—决见入水种麦)、括(德音来括匣入(会聚)—括见入发)、合(黍曰芗合匣入—合见入二姓之好)、尽(曲尽从上—尽精上敌而反)、会(灉、沮会匣入同—会见入其过恶)(9)“会”,合也,涉及多方,句法结构为“AB会匣入”(或引申为强调一方主动,如“公会匣入郑伯于郲”);其致使用法通常译为“计也”,用例如“岁终则会其出入而纳其余”“司会”“会稽”等,变读见母入声。后来读匣母入声的“会”再次发展出致使用法,译为“使……会”,如“以礼会民”,仍读匣母入声。、系(而无彖、象、文言、系匣去辞—以事系见去日)、辑(天下辑从入睦—辑清入宁尔邦家)(10)此例“音集又七入反”,“音集”有可能是训读,也有可能是当时的常用音。、丛总(丛从平于厥身—百禄是总精上)、溢益(天之道满而不溢以入—益影入其禄爵)、迂纡(子之迂云平也—纡影平余辔兮踌躇)等。

2.涉及*s-前缀者:肆(问大夫之币俟于郊,为肆以去(陈列也)—肆心去筵设席)、施(葛之覃兮施以去于中谷—王施书去惠焉)、堕(卒之堕定上指者十二三(11)“堕指”即“指堕”,非自主的状态;下例“车脱其輹”即“车輹脱”,亦是非自主的状态。它们与“王冕死了父亲”“晋师败绩”属同类用例。—堕晓平军实而长寇仇)、脱税(车脱透入其輹—女覆税书去之)、逾输(逾于洛(12)“逾”,本义为越过,表状态、不及物,下文“至”亦如是。—输粟于晋)、豫纾(王有疾弗豫以去(安也)—纾书平其民)、怯胁(胆怯溪入—强胁晓入弱也)、妥绥(妥透上而后传言—以绥心平四方)、燎烧(火之燎来平于原—因烧书平其券)、恣肆(诸侯放恣精去—昔穆王欲肆心去其心)、条修(其令条定平达—随侯惧而修心平政)、惵慑(惵定入(思惧貌)—则武震以摄书入威之)、族束(云不待族从入而雨—墙有茨不可束书入也)、延挻(不其延以平(长也)—挻书平埴以为器)、扬赏(扬以平(显也)于王庭—善则赏书上(借给予财物以彰显)之)、佚失(书佚以入—王失书入马)、亡丧(一矢亡微平—丧心去羊于易/天丧心去予),等等。

3.此外,还有涉及*r-前缀、*g-前缀等的用例:盈逞(民之靡盈以平(器满也)—民有馁而君逞彻平(使盈)其欲)、跃擢(距跃以入三百—先王过举,擢澄入之乎宾客之中(使之跃乎宾客))、演展(水土演以平(水长流貌)而民用也—各展知上(使演)其物)以及阳章(阳以平(明也)—以章章平(使明)之)、耀照(耀以去(闪光)—初登于天,照章去(使耀)四国也),等等。另外,还有一些致使音素尚未明确的变读用例,如:至致(至章去(到了)于南河—若国有大故,则致知去(使至)万民于王门)、集戢(黄鸟于飞,集从入于灌木—载戢庄入(使集)干戈),等等。

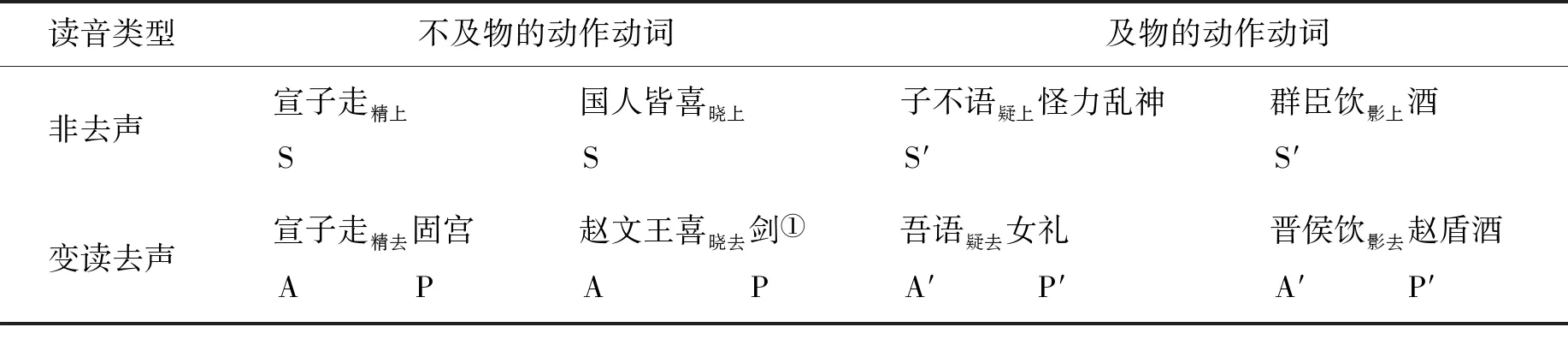

(二) 上古汉语动作动词的运作模式

上古汉语的动作动词有增价变读,也有减价变读,这里仅就增价变读而言。它可细分为两个小类:(1)不及物的动作动词(包括心理动词),增带非受事宾语,变读去声;(2)及物的动作动词,增带非受事宾语(包括使动用法),变读去声。这些异读配对句的句法运作如表2所示:

表2 古汉语异读系统中动作动词的句法运作模式

这一模式亦扩展至“及物→双及物”变读用例。(1)表2右侧第一组用例“语”,变读前后皆带有的直接宾语忽略不计,其他论元即及物句的主语、双及物句的主语、双及物句的新增宾语,分别用S′、A′、P′标记。稍加比对即可发现,这与“不及物→及物”的变读模式一致:S′=A′,皆是动作的施事且充当主语,变读去声时新增非受事论元。(2)第二组用例“饮”,通常认为具有使动义,但正如Dixon所言,“causative在某种意义上是一种较为普遍的及物化过程,究竟是S=A还是S=P,取决于动词的语义”[21]118。意思是,即使含有cause义,也有宾格(即S=A)、作格(即S=P)两种可能。就“饮”类用例而言,它和左侧其他用例一样皆是动作动词,而且变读方式也一样(变读去声、增带非受事宾语)。因此有理由相信,“饮”类用例亦采用宾格句法机制,即S′=A′(它们都是事件的最高控制者),新增论元P′可以理解为与事,正因如此,梅祖麟才称“受授”“买卖”“赊贳”等为“内向动词变外向动词”[26]。这点在下文讨论去声的增价功能时可以看得更清楚。

现在的问题是:异读中的去声究竟是动词某种功能的标记,还是名词的宾格标记互指于动词?

上文提到,古汉语的去声很可能从*-s后缀演变而来。据Wolfenden[27]46研究,藏文里的-s后缀最初应与动词的方向有关,属于方向格(13)此由匿名审稿专家指出,谨致谢忱!。就动词而言,仅少数趋向动词有语义蕴含的固定方向,大多数动词在语义上是不蕴含固定方向的,那么当它需要指明方向的时候就要增加一个-s后缀,是为方向格。后来由方向格进一步发展为新增一个非受事论元,比如给予类动词的与事、自主不及物动作动词的对象等。

古汉语中动作动词变读去声同样新增一个非受事论元(14)譬如目标、对象、情感的刺激物等等。古汉语中“V(+受事)”从不变读。,先看两组特别有趣的用例,变读的两个动词,唯读去声者增加新论元:(1)“家居嫁”,“家”是二等韵名词,“居”是三等韵不及物动词,“嫁”是变读去声的动词,“嫁”必有其对象,如《诗·大雅·大明》“(挚仲氏任)来嫁于周”(15)“嫁”另有使动用法,《公羊传·庄公元年》:“诸侯嫁女于大夫。”。(2)“乐”,疑母二等入声记录名词“音乐”,改变声母和韵母时记录不及物动词“快乐”(来母一等入声),变读去声记录及物动词“喜好”(疑母二等去声),后者增带因事宾语(16)“乐”带因事宾语,详见上文“喜”的脚注。,如《论语·雍也》:“仁者乐山,智者乐水。”

去声由方向格标记发展而来,因而去声变读具有增价功能,常于动词后新增一个非受事论元。至此,有些问题可以做出更清晰的回答:(1)“晋侯饮影去赵盾酒”中的“赵盾”实属与事,因为“饮影上”原本是单及物动词(如“饮影上酒”),在变读去声时增加目标对象,即与事论元。(2)不及物的动作动词也在变读去声时增加目标对象,如“走精去固宫”中“走精去”后即增加表目的地的论元“固宫”。(3)至于“走芒卯”,则是动作动词的使动用法,所以从不变读(状态动词的致使才会变读,详见上文)。不过,仍需确认:去声究竟是动词的标记还是新增论元的标记?先看相关句法结构:

第一类:去声用例(包括变读去声和原本读去声两类)

变读去声的用例通常采用V+NP或V+NP2+NP1结构,前者如“仁者乐山,智者乐水”,后者如“吾语女礼”“帝授我佑”等,用例颇多;也有少数用例需用“于”介引目标对象,如“(挚仲氏任)来嫁于周”“卖名声于天下”等。

原本读去声的用例通常采用V+NP2+NP1结构(17)双及物用例绝大多数读去声,此绝非偶然,所以把该类用例一并考虑进来。,如“赐之币”“赉我思成”“畀虢公政”等,用例较多;也有小部分用例需用“于”介引目标对象,如“献豜于公”等。

第二类:非去声用例

该类用例个别采用V+NP2+NP1结构,如“贻我彤管”(18)给予类动词读非去声的仅数例,详参金理新《上古汉语形态研究》,(合肥)黄山书社2006年版,第360-363页。、“夺之牛”(19)取得类动词用双宾式仅此一例,详参潘秋平《上古汉语与格句式研究》,(北京)商务印书馆2015年版,第279页。等例;绝大部分采用V+NP1+于+NP2结构,如“取郜大鼎于宋”“求后于齐”“言之于君”等等。

以上展示的是去声、非去声与双宾式、“于”字结构的组合关系。由此可见:(1)不管动词是否读去声,非受事论元和动词皆有两种句法组合模式——紧跟动词之后或用“于”介引。(2)去声和“于”可以共现,如“卖名声于天下”“献豜于公”。其中“于”是低及物关系中从属成分(即NP)的标记,论证如下:(1)“献豜于公”“赐之币”属同一语义类型,皆含受事、与事论元,但唯“下献上”用“于”介引与事(下对上的影响小,属低及物关系),这说明“于”是低及物关系的标记。(2)同一动词的论元或用或不用“于”介引(如“喜剑—喜于王命”“畏天之威—畏于天”),动词未变,NP不同则句法结构不同,这说明“于”是NP的标记。那么,就没必要再用去声重复标记NP,由此可以确认去声标记动词的增价功能。

去声标记动词的增价功能,“于”标记低及物关系中的从属成分,于是形成复杂的句法格局:(1)去声具有增价功能,因此动词变读去声时及物性增强,易形成“V去声+NP非受事”结构,该结构占大多数。(2)但V与NP间及物性的高低,不仅与V有关,还与NP以及V对NP的影响力有关,“献”就是典型。该动词虽读去声、具有高及物性,但下对上的影响小,也就是说V与对象NP之间是低及物关系,故用“于”介引该NP,部分去声动词采用此结构。(3)至于非去声动词,通常具有低及物性,故以带“于”的低及物结构为常,“夺”是例外,其语义决定了它对对象的影响极大。

综上,去声的作用仅仅是标记动词的增价功能,读去声的动词及物性更高,新增论元通常占据近宾位置,这在动作动词背景下恰巧形成了“主格/宾格”的句法运作模式。如果是形容词或名词变读为去声动词,虽也涉及增价,但未必按宾格句法模式运作,如“性善禅上(20)此“善”或作定语,如“善禅上政”。—(大叔)缮禅去甲兵”“妻子上声—子去声庶民”等。

去声的增价功能体现于诸多用例:(1)不及物动词变读去声增带非受事宾语,如:恐(行必恐溪上—唯恐溪去缄縢扃之不固也)、喜(国人皆喜晓上—赵文王喜晓去剑)、乐(快乐来入—仁者乐疑去山)、走(奔走精上—走精去固宫)、趋(亦步亦趋清平—趋清去隅)、往(来往云上—往云去德)、号(号匣平叫—号匣去申叔展)、还(还匣平而不入—环匣去市朝而为道),等等。(2)及物动词变读去声增带非受事近宾,如:语、遗、饮、假、借、贷、受授、买卖,等等。(3)其他,既有名—动变读,也有形—动变读,只是并非按宾格句法模式运作,如:子(妻子精上—子精去庶民)、空(空溪平虚—不宜空溪去我师),等等。

三、 从异读系统看上古汉语的其他运作模式: “主方/客方”模式

本文开头提及的(6)(7)两组用例以上讨论尚未涉及,其运作模式另具特点:某一动作、行为或事件有几个参与要素,分别从控制度高的要素(主方)、控制度低的要素(客方)称说,即由主方、客方分别充当主语,从而形成异读配对句,是为“主方/客方”模式。

以“使”为例,它有如下异读配对句:“郑伯使生上祭足劳王—子华使生去于齐”。在命令派遣某人做某事这一事件中,有主方、客方两个参与要素,其中主方的控制度高,客方控制度低,客方受主方制约但仍有一定自主性。从主方称说,即由主方充当主语,是为“使生上”;从客方称说,即由客方充当主语,是为“使生去”。

同类用例又如“捕並去—逋帮平”“逐澄入—遯定去”“辟帮入—避並去”“骑群平—何匣上”“敚定入—捝透入”“略来入开三—赂来去合一”“收书平—囚邪平”等等。追捕事件就控制度高的主方来说是“捕(抓捕)”,就控制度低的客方来说则是“逋(逋逃)”。同理,“逐(追逐)—遯(遁逃)”“辟(驱辟)—避(躲避)”“骑(乘坐)—何(负荷)”“敚(夺取)—捝(脱离)”“略(强取)—赂(行贿)”“收(拘捕)—囚(拘系)”(21)《左传·桓公十三年》:“莫敖缢于荒谷,群帅囚于冶父以听刑。”,也都是同一动作、行为、事件分别从主方、客方称说。

颇值一提的是“教”与“学”“效”。传统认为“教”是“学”的使动词,此说未妥之处在于:(1)“教”是见母宵部字,“学”是匣母觉部字,与传统所谓动作动词的使动变读去声不合;(2)文献中“学”有使动词“敩”,读匣母去声,所以它不可能再以“教”为使动词。其实,“教”是主方动词,“学”“效”是客方动词。在教学活动中,控制度高的是教师,控制度低的是学生,同一教学过程就教师来说是“教”,就学生来说就是“学”“效”。“学”和“效”都是客方动词,其区别在于“学”的是事情,“效”的是对象,用例如《墨子》“贫家学富家之衣食多用”“今王公大人亦欲效古人”。

“主方/客方”的运作模式是清晰的,但变读规则有待进一步研究(22)这种运作模式本身标记比较复杂,而且读音的改变大多已导致字形分化以致难以辨识,此外上古汉语的声母系统尚不明朗,这些都对该模式变读规则的总结造成很大障碍。。这里着重讨论的问题是:“主方/客方”模式中的异读究竟用来标记什么?陈平曾列出从典型施事到典型受事的连续统[28]161-168:

施事>感事>工具>系事>地点>对象>受事

按照这个连续统,越靠近左端的越倾向于充当主语,越靠近右端的越倾向于充当宾语。沈家煊指出:“主语和施事有一种自然的关联,宾语和受事也有一种自然的关联,而主语和受事、宾语和施事缺乏自然的关联,都是有标记的组配。”[29]201据此,古汉语中的“客方”句式其实是以对象为主语的有标记组配,这个标记通过改变动词的读音来体现。

四、 小 结

古双语异读系统中,动词大致按状态、动作两分。状态动词有传统所谓致使异读,涉及清浊交替或是附加*s-前缀。不过,也有一些状态动词的异读无法归入致使,如“书佚—王失*s-马”“射雉,一矢亡—丧*s-羊于易”等。如果从异读配对句的句法和语义着眼,可以统归为“通格/作格”模式,其中作格是标记项,其标记*s互指于动词,遂导致动词读音由浊变清或是附加*s-等前缀。

动作动词有及物化异读,即不及物动词、及物动词在增带非受事宾语时由非去声变读去声。从异读配对句的句法和语义来看,它们按“主格/宾格”的句法模式运作。不过,这个去声其实是标记动词的增价功能,新增一个非受事论元,遂导致该动词及物性增强,新增论元通常占据近宾位置,这在动作动词背景下恰巧表现为“主格/宾格”句法模式。如果是形容词或名词变读为去声动词,虽也涉及增价,但未必按宾格句法模式运作,如“性善禅上—(大叔)缮禅去甲兵”“妻子上声—子去声庶民”等等。

此外,古汉语异读系统中还有一些动作动词按“主方/客方”模式运作,其特点是:某一动作、行为或事件有几个参与要素,分别从控制度高的要素(主方)、控制度低的要素(客方)称说,即由主方、客方分别充当主语,从而形成异读配对句。其本质是用变读来标记充当主语的对象论元。

由上可见,古汉语异读系统中至少有“通格/作格”“主格/宾格”“主方/客方”三种运作模式,这些模式虽然皆涉及异读这种形态标记,但标记的性质有所不同。不过,古汉语异读系统中动词按状态、动作两分,大致是可以确认的;至于这种分类能否涵盖上古汉语的所有动词,有待进一步研究。