舰艇间雷达电磁兼容预测与仿真分析∗

2020-09-28王玉松

金 虎 王玉松

(1.91404部队 秦皇岛 066200)(2.海军装备部装备审价中心 北京 100071)

1 引言

作为一个综合作战平台,水面舰艇在有限的空间里高密度地集中安装了多种型号的雷达系统设备,分别用于对空探测、对海探测、防空反导、为武器系统提供目标指示,以及对飞机着舰进行引导、舰船导航等方面。这些型号各异、功能不同的雷达系统都具有功率大的特点,当两个或更多的雷达工作频率相近时,极易互相造成干扰。当水面舰艇编队出行时,编队内不同舰船上一般会有同型号或者型号相近的雷达,它们之间产生电磁干扰的概率大大增加。这些电磁干扰直接影响了雷达设备的工作性能,降低设备的探测距离和对目标的发现概率,增加探测精度的误差,严重时还可能会对雷达设备造成损坏,缩短雷达的系统寿命。对舰艇间雷达的电磁兼容性进行理论分析,建立雷达电磁干扰数学模型,可以对舰艇间雷达设备可能存在的电磁干扰进行定量和定性分析,预测舰艇编队间可能存在的电子干扰,或者分析电磁干扰可能的干扰源,辅助制定电磁兼容管理决策。

2 舰艇间雷达设备电磁兼容分析

电磁兼容是指电子设备在正常工作时不受其它电子设备的电磁影响,也不影响其他电子设备的正常工作。随着科学技术的发展和电子设备运用的日趋广泛,电子设备之间的电磁干扰越发不可避免,关注电磁兼容的必要性也越来越明显。雷达是舰艇上最主要的电磁波辐射源,也是舰艇编队电磁兼容管理需要考虑的重点方面[1]。分析和预测舰艇雷达设备之间的电磁干扰,主要是考虑各舰艇的远近分布、雷达系统的功率、工作频率、波束的空间照射范围、方向性等特性[2]。

2.1 舰艇的远近分布对雷达电磁兼容性影响

一般而言,以辐射源为中心,在距离辐射源三个波长范围内的区域称为近区场,反之在距离辐射源三个波长范围外的区域称为远区场。由于舰艇平台的体积足够大,编队内的舰艇之间的距离一般均符合电磁传播的远场条件,分析雷达电磁干扰时适用单程的雷达方程。

电磁波在空气中传播时的能量损耗可以参照自由空间损耗。自由空间损耗描述的是电磁波在真空中传播时,接收机与发射机之间无任何阻挡的通视路径时,能量所产生的扩散损耗,其定义公式为

式中,Lbs是自由空间损耗,单位是dB;F是电磁波的频率,单位是MHz;D为电磁波传播距离,单位是km。

另外,空气中的氧气和水蒸气也会造成雷达电磁波能量的额外损失,称为大气衰减。一部分照射到这些气体微粒上的电磁波能量会被它们吸收后变成热量而损失。一般认为,当电磁波的波长短于10cm(频率大于3GHz)时需要考虑大气衰减,波长越短,大气衰减也越严重。在实际中,雷达工作频率都在40GHz以下,在这个范围内,大气衰减的最大峰值发生在水蒸气与电磁波的谐振峰22.4GHz,不过此时大气衰减的值仍然远小于0.5db/km(大于0.1db/km)。

综上,电磁波在空气中传播时能量以指数级衰减,电磁波频率越高,传播距离越远,自由空间损耗就越大。所以和陆上阵地雷达布站方法相同的是,即使是在通视情况下,只要两个雷达的间距足够大,就能有效避免两者之间产生电磁干扰[3]。在制定陆上阵地雷达布站方案时,计算两个雷达之间不产生电磁干扰的最小布站间距也一直是很重要的一个方面。

2.2 雷达功率对电磁兼容性影响

雷达的功率是雷达系统的一个重要参数,作为干扰源时也直接决定了电磁干扰的恶劣程度。在传播距离相同的情况下,作为干扰源的雷达辐射的功率越大,受干扰电子设备接收到的干扰功率就越大。当干扰功率大于受干扰设备的检测灵敏度时,就可能对其造成有效的电磁干扰,影响其正常工作。雷达系统的功率也有效提升了舰艇平台的整体辐射功率,当舰艇编队航行时,舰艇编队间的整体辐射功率也大大增强,加深了舰艇编队整体区域的电磁干扰恶劣程度[4~5]。另外,为了增加雷达系统的探测威力和对目标的跟踪能力,往往需要增强天线增益、加强天线对辐射能量的聚焦,这也增加了在雷达主波束方向对其他设备造成电磁干扰的可能。

2.3 雷达工作频率等特性对电磁兼容性的影响

当作为干扰源的雷达与被干扰设备的工作频率重合或者部分重合时,频率相同部分的信号功率就是干扰源的有效干扰功率,一般会对被干扰设备造成比较大的电磁干扰,影响其正常工作。当作为干扰源的雷达与被干扰设备的工作频率只是相近或者不重合时,干扰源信号的高次谐波也可能对其它电子设备造成电磁干扰,但是干扰强度低于工作频率重合的情况[6~8]。

雷达天线的方向性较强,主波束方向上的天线增益也远大于其它方向。当作为干扰源的雷达的主波束对其它设备的天线直接照射时,干扰功率最大,电磁干扰最强;当作为干扰源的雷达以旁瓣对其它设备进行照射时,电磁干扰远小于主波束照射的情况。在分析雷达旁瓣对其它雷达的干扰时,一般只考虑第一旁瓣作为干扰源的情况,并且在要求不是特别精确的情况下,一般认为第一旁瓣低于主瓣30dB左右。

3 舰艇间雷达电磁干扰仿真

电磁干扰的产生有三个要素:干扰源、传输途径、受干扰设备。对于舰艇来说,最常见的电磁干扰往往发生在雷达与雷达之间,其次是雷达与通信设备、以及通信设备与通信设备之间,这里只对雷达与雷达之间的电磁干扰进行分析。当一部雷达所接收到的另外一部雷达的干扰信号的强度超过接收机灵敏度时,就可能会受到电磁干扰,并且一般把进入接收机输入端的有效干扰功率Pr与接收机的灵敏度门限Pv的差值称为干扰裕量[6]。

式中,Pr为单个辐射源的有效干扰功率(dBm);Pv为敏感设备的灵敏度门限值(dBm);IM为干扰裕量。

如果当IM>0时,则存在电磁干扰,如果IM<0时,则基本不会产生电磁干扰。

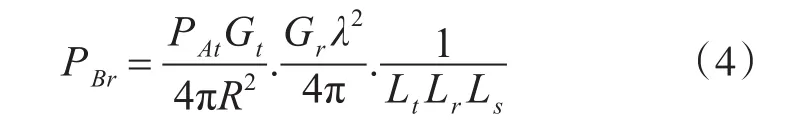

根据单程雷达方程,雷达A的发射功率PAt到达雷达B后,雷达B的接收机输入端接收到的功率PBr为

其中,PAt为A雷达发射功率,Gt为发射天线在接收雷达方向的增益,λ为干扰功率的波长;Gr为接收天线的增益;R为雷达A与雷达B的间距。

考虑到发射天线损耗Lt、接收天线损耗Lr、大气传播损耗Ls等可能造成的功率损耗之后,上式表达为

如果需要考虑雷达抗干扰措施、信号极化方式差异、频率不完全重合等因素对干扰功率的损耗,也可以将相应的损耗因子添加到式(4)中。将式(4)中雷达B接收功率的表达式转化为dB值之后为

下面举例分析雷达A对雷达B的电磁干扰情况。

雷达A的主要技术参数:工作频率3.5GHz,峰值功率70kW,天线主瓣增益33dB,第一副瓣增益-30dB,水平极化方式。雷达B的主要技术参数为:工作频率1.5GHz,峰值功率50kW,天线主瓣增益35dB,第一副瓣增益-26dB,水平极化方式。各种功率损耗因子分别取值为Lt=5dB,Lr=5dB,Ls=10dB。

根据式(5)计算雷达B接收到的干扰功率的大小,并用Matlab仿真在不同距离条件下干扰功率的大小变化,如图1所示。其中x轴表示雷达间距,设置为从1~10000(单位m),仿真时以0.5为步进间隔,y轴表示干扰功率的大小。由于干扰功率的大小和雷达间距是指数级变化趋势,所以在仿真中使用半对数曲线显示。

图1中仿真了雷达A的主瓣和副瓣分别造成的电磁干扰对雷达B的影响,对于雷达B也区分了干扰功率分别从主瓣和副瓣进入的两种情况。

同理可以分析雷达B对雷达A的电磁干扰情况。

从图1和图2中可以看出,两个雷达主波束直接对准时,造成的电磁干扰最大,而干扰信号从旁瓣进入时造成的电磁干扰相对较弱。由于现实中分析两个雷达系统之间的电磁干扰时,还要综合考虑雷达抗干扰措施、信号特性、接收机的滤波特性等因素,在相同的雷达间距情况下,最终的干扰功率小于此处的仿真数值。

图1 雷达A对雷达B的电磁干扰仿真

图2 雷达B对雷达A的电磁干扰仿真

在图1和图2中,当考虑雷达的灵敏度时,灵敏度曲线是平行于x轴方向的一条直线。当雷达间距确定时,灵敏度与干扰功率的差值就反映了电磁干扰的有无以及强度的大小。如果灵敏度大于干扰功率,两者的差值也就是干扰裕量的大小。

现实中对雷达间可能存在的电磁干扰进行预测时,如果预测的干扰功率小于接收机的灵敏度阈值,则基本不会有电磁干扰;如果预测的干扰功率明显超过了接收机的灵敏度阈值,则需要采取一些战术和技术上的控制措施来减轻或者避免电磁干扰的发生,确保各个设备系统的正常工作。仿真数值与实际中的干扰功率相比,显示的是装备抵抗电磁干扰能力较弱时可能会受到的电磁干扰强度的大小[9]。

4 舰艇雷达电磁干扰控制技术

较少和控制雷达与其它电子设备之间的电磁干扰,一直是保障雷达和其它电子设备正常工作,保障整体系统作战能力正常发挥的重要方面。由于舰艇上装备的空间分布范围相对有限,且电子设备种类较多,容易对本舰和编队内其它舰艇的电子设备造成电磁干扰,影响其他设备的正常工作,各个国家的海军均采取各种电磁兼容控制技术和措施,保证各种电子设备能够正常工作[10-11]。电磁兼容控制一般都是针对电磁干扰产生的三个要素(干扰源、传输途径、受干扰设备)加以干涉。

1)减少干扰源的电磁干扰能量。大功率的雷达往往会容易对本舰其它工作频率相近的雷达甚至数据链等通信设备造成严重干扰,甚至造成数据链通信无法进行。针对这种情况,可以对某些雷达加装滤波器,并将其外部进行电磁兼容性接地,将干扰能量引入地面。同理也可以将易受到电磁干扰的电子设备进行电磁兼容性接地,也可以将干扰能量引入地面,降低受干扰设备接收到的干扰功率。

2)利用空间分离阻断电磁干扰的正常传输。在综合考虑武器使用范围的情况下,利用舰艇上桅杆、平台等舰体部分,对可能产生电磁干扰设备的天线进行遮挡和隔离,减小这些设备天线的耦合度。也可以对可能产生电磁干扰的设备在垂直方向上进行分层设置,把它们的天线分别安置在不同的高度上,使其主波束不会相互直射。通过避免干扰源和受干扰设备天线之间的通视,可以有效减少和避免电磁干扰。

3)电磁兼容战术控制。舰艇编队内,容易存在同型号的大功率电子装备,或者工作频率重合的大功率电子装备,它们之间极其容易产生电磁干扰。可以通过电磁兼容管理制度的规定,使可能发生电磁干扰的设备进行分时工作,特别是当不同设备在同一频段工作时,对其工作时间进行分隔,避免相互造成电磁干扰;也可以通过战术管理的规定,划分编队内各舰艇的警戒区,对搜索雷达的工作扇面进行分配和控制;还可以进行电子设备工作频谱管控,根据各个电子设备的频率和电磁兼容性能,对各电子设备的电磁频谱使用范围进行规范,规定其工作频率。通过对电磁频率使用的规划和分配,保证各个电子设备的正常使用[12]。

4)铺设吸波板材。舰艇平台具有特殊性,一般可能会有桅杆、锅炉烟囱等至少两个以上的较高金属结构,它们对环扫的雷达以及安装位置不在最高处的雷达阵面具有视野的遮挡作用。由于是金属材质,它们在形成探测盲区的同时,也会因为对雷达电磁波造成近距离强反射,成为干扰源。对于这种本舰的建筑结构造成的遮挡和电磁干扰,传统的办法是让受干扰的雷达屏蔽相应的扇区,并利用雷达组网来进行补盲,但是用于补盲的雷达在精度和探测距离等性能上往往低于被遮挡的主要雷达。所以当安装在主桅的雷达阵面受到遮挡或电磁波反射干扰时,往往也会在造成电磁波反射的区域铺设该雷达工作波长的吸波板材,减少需要屏蔽的雷达扇面。

5 结语

雷达是舰艇最重要的探测设备,对水面舰艇作战性能有很大的影响。舰艇编队作战可以综合不同舰艇空间位置、装备性能的不同之处,发挥比各自作战更好的作战效能,但是由于舰艇编队内存在大量工作频率相近或者型号相同的雷达设备,增加了潜在的电磁干扰。对舰艇编队雷达设备的电磁兼容性进行理论分析,预测可能存在的电磁干扰,并制定相应的电磁兼容管理措施,可以在最低限度的电磁干扰条件下提高舰艇联合作战的作战效能,更好的提高舰艇编队的作战能力。

本文对舰艇间雷达设备之间的电磁兼容性进行分析,分析了电磁干扰和进行电磁干扰预测的数学模型,并基于此数学模型进行了两个雷达设备之间电磁干扰的预测仿真,最后介绍了舰艇控制电磁干扰的方法,在分析舰艇间电磁干扰并辅助制定电磁兼容管理决策方面做出了有意义的探讨。