用PBL建构基于探究性理解的教学

2020-09-26卞明星

卞明星

【摘要】以苏教版《函数的零点存在性定理》教学为例,尝试用PBL建构基于探究性理解的定理教学,以期发展学生的核心素养。

【关键词】PBL教学法 函数零点存在性定理

【中图分类号】G633.6 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2020)33-0106-02

一、背景介绍

近期笔者有幸观摩了4节江苏省南京市四星级初高中的观摩展示课,获学员一致好评的是南京一中张老师的这节课,教学内容是苏教版高一下册“函数的零点”。这节课是基于问题驱动教学法(PBL),因势利导,注重知识的“自然生长”的一节优课。好的数学问题能够帮助学生增进对知识的理解,使学生学会数学式思维,使其成为一个优秀的问题解决者。

二、PBL教学法的相关理论

PBL是Problem-Based Learning的简称,即基于问题的学习。PBL教学法可以理解为一种教学方法,也可以理解为一种教学策略。陶行知先生也说过“发明千千万,起点是一问,智者问得巧,愚者问得笨”。善教者,必善问。我们不难发现,PBL正是这些教学思想的体现。以PBL进行教学能激发学生求知欲,活跃其思维,促进学生核心素养发展。

问题设计是PBL教学法的核心,“好”的问题设计是教学成败的关键。那么什么是好的数学问题呢?美国数学家匈菲尔德给出了“好的数学问题”的五条原则:(1)基础性强,兼具挑战性(接受性、障碍性);(2)解题思路多样,易发散(开放性);(3)蕴含了重要的数学思想方法(启发性);(4)有针对性,不故意设置陷阱(情景性);(5)问题可进一步拓展和引申(探究性)。

基于以上PBL教学法的相关理论,现将课题“方程的根与函数的零点”的课堂教学设计及听课感悟整理成文,与同行交流研讨。

三、教学过程设计

(一)环节1:趣味情景(方程解法史话引入)

本节引入采取生活情境,告知学生,挪威数学家尼尔斯首次完整给出了高于四次的一般代数方程没有一般形式的代数解的证明。教者理解学生已备的“数学现实”,提出研究方程解的问题,有“解不出”的方程,启发学生主动发现问题,提出问题,明确任务。营造核心问题的问题情境,借助外部问题情境,形成一种悬而未决、又力图解决的认知冲突状态。促进学生内部问题情境的生成。

如何想到函数上去?是主动寻找研究方法的关键!用函数来研究方程,事实上不是做不到,而是想不到。(一层很薄的“窗户纸”,一捅就破,但由谁来捅破?)

面对方程求解不能问题,如何引入函数,这是渗透函数思想的重要契机。

(二)环节2:问题探究

1.思考三个问题:

(1)求x的值,使x2-2x-3=0;

(2)求x的值,使x3+2x-3=0;

(3)求x的值,使lgx+x-3=0.

2.问题探究:

(1)这样的x存在吗?

(2)若存在,有几个?为什么?

点评:通过生活情境和对问题情境的探讨来求lgx+x-3=0解的问题。环节2设置问题情境,发现和提出命题,分析和解决问题,寻找研究方法。教师通过3个有层次性的问题形成问题链引发学生思考,学生从已有知识入手,思维不断发散,最终发现有“解不出”的方程,明确本节课的任务和方向。但此处提出的三次方程、对数方程有些复杂,教者引导学生从熟悉的二次函数着手讨论,即从“数”的角度行不通,应该考虑从“形”的角度求解——借助图像。通过这样激发学生的学习兴趣,由直观过渡到抽象,更符合学生的认知过程,借此引入函数的零点。

看似简单的问题探究,却兼具挑战性。不仅能将学生的求知欲激发,而且为后续的数学探究活动埋下伏笔,属铺垫性问题。

(三)环节3:探究新知

1.探究一:函数零点

练习:画出二次函数y=x2-2x-3=0的图像,并求出方程x2-2x-3=0的根。

问题1:二次函数图像与坐标轴(x轴)的交点与方程的根有什么关系?

问题2:当a>0时,二次函数y=ax2+bx+c的零点、二次函数y=ax2+bx+c的图像与二次方程ax2+bx+c=0的实数根有什么关系?

点评:想到函数上去之后,凭什么较为自然地引入二次函数与一元二次方程?它其实是初中两个“二次”的再现,从简单出发,从已知入手,从学生已有的“数学现实”想开去(一次函数也可以在其中)。从一般二次函数出发,抽象出一般概念,并据二次函数结论,得到一般结论(三种形式等价)。

从熟知的二次函数入手,数形结合探究函数与方程的关系。在原有初中二次函数认知基础上,使知识自然“向上生长”。先让学生理解了简单函数(二次函数)的零点,再进一步理解其他复杂的函数零点问题自然就容易些了。

只是再现,最多是重新发现、察觉,但要回归任务取向,聚焦研究对象。就一般的二次函数作讨论,既是上述研究的一般化过程,又研究了所有可能的情形。通过几个问题追问,逻辑推理,尝试将结论一般化。这是数学研究的一般方法。学生的逻辑思维随之逐步深入,逐步完善,同时培养学生从特殊到一般的数学思想方法及数学抽象等核心素养。

2.探究二 零点存在性定理(此环节附课堂实录)

例1:求证:二次函数f(x)=2x2+3x-7有两个不同的零點。(让学生做,让学生讲)

师:思考:有没有其它方法?

生:还可以根据图像,函数图像穿过x轴。

师:很好,那请问怎么判断二次函数f(x)=2x2+3x-7在区间(1,2)上是否有零点?

生:直接考查函数在区间上的两个端点值,因为f(10)= -2<0,f(2)=7>0且函数在(1,2)上单调递增,所以……

师:非常好,这就是零点存在定理。接下来我问大家几个问题。

问题1:若函数y=f(x)在区间[a, b]上的图像是一条不间断的曲线,且函数y=f(x)在区间(a, b)上有零点,则f(a) f(b)<0一定成立吗?

生:不一定,例如二次函数图像与x 轴只有一个交点,结论就不成立了。

问题2:若函数y=f(x)在区间[a , b] 上满足f(a) f(b)<0,则函数y=f(x)在区间(a, b)上一定有零点吗?

问题3:若函数y=f(x)在区间[a, b]上的图像是一条不间断的曲线,且f(a) f(b)<0,则函数y=f(x)在区间(a, b)上一定只有一个零点吗?

学生通过上台画图检验了问题的结论是错误的。

问题4:若函数y=f(x)在区间(a , b)上的图像是一条不间断的曲线,且f(a) f(b)<0,则函数y=f(x)在区间(a , b)上一定有零点吗?

学生陷入沉思。

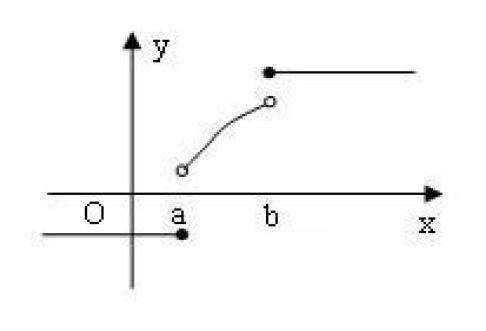

过了一会儿,一位男同学(学生10)非常激动地举手发言:“不能改为开区间,我可以举反例……”他大踏步上黑板画了一个分段函数(见图)。

教师:“非常好!”

意义建构:(零点存在性的一种判定方法)一般地,若函数y=f(x)在区间[a,b]上图像是一条不间断的曲线,且f(a)·f(b)<0,则函数y=f(x)在区间(a,b)上有零点。

点评:此环节是本节课最精彩的部分,教师通过设问、追问,层层递进,深入探究,启发学生深度思考,归纳出函数零点存在性定理。教者在这里将教材中例1、例2进行整合,呈现两种解法,是教者处理教材的巧妙之处,彰显教学智慧。提出有“数学味”的问题,并在探究过程中又重新产生新的、有思维价值的问题,由此得出一连串的直击问题本质的数学问题链,使学生感悟“数学式”的思维。整个环节特别关注:用函数研究方程的方法观点,经历经验。

3.小结:启发学生主动提出小结的问题;让学生自己小结;教师点拨。

四、关于听课的感悟:

(一)用PBL深度引领学生参与对定理条件的探究性理解过程

“善问者如攻坚木,善待问者如撞钟。”一个好问题往往胜过千言万语的讲解,有问题才有思考。本课张老师课堂提问精妙,围绕函数零点的本质,不断启发学生发现问题,用PBL深度引领学生参与学习过程。尤其在探究二环节,四个问题的设置将教学推向了高潮。启发学生主动提出问题:尝试将结论一般化,进行逻辑推理。这是数学研究的一般方法。不是匆忙给出定理后,让学生举反例,说明每一个条件必不可少;而是让学生主动尝试表征一般化结论,探究出结论成立的充分条件来。当学生给出,要追问:为什么、非要这么多吗?怎么想到的,还有别的想法……当学生概括不够全面时,要启发引导:还有什么补充,有这些就够吗?说明理由。一个学生也许给不全,给全了也不意味着所有学生都已明白。要引导学生质疑:这样归纳而来的结果可靠吗?然后告知明确定理。在展示与追问过程中,带给学生的都是对零点存在问题本质的不断追问与方法思考;在这个问题解决过程中,学生思维得到提升,能感知并理解定理的严谨性;在这个探究过程中,积累数学活动经验,体验知识的建构过程,很好地培养学生逻辑思维和直观想象核心素养。

(二)用PBL建构基于探究性理解的教学

整节课教学主线清晰,衔接自然,尽显知识的发展过程;教学进程探究精细,经验积淀及时;教学立意高远,方法渗透自然。用PBL教学法建构基于探究性理解的教学,重视体验,突出过程;着力问题、发展思维。

1.创设情境,问题导学

本节课张老师通过创设问题情境,引发学习者认知冲突,让学生感觉到学习新知的必要性,以问题导学,激发学生的探究热情。问题链的设置,梯度明显,层层深入,为学生思维的活跃和拓展提供了阶梯式的帮助,让学生体验知识的发生发展阶段,积累数学活动经验。

2.重视体验,突出过程

整个课堂以学生为主体,把课堂还给学生,关注学生的积极体验。在师生和谐的交流氛围中,一起经历知识的发生发展,落实核心素养实践层面。“润物细无声”式地滲透并让学生自然地获取数形结合解决问题的能力,也发展了学生直观想象、数学抽象等核心素养。

3.着力问题,发展思维

课堂上几个问题的设计精妙,逐层铺垫,由特殊到一般,启发学生深度思考、启迪智慧,让学生的思维在相互讨论中碰撞、在相互学习中完善。恰当的问题设置、适度的策略指导,能引领学生深度的思考,进行畅所欲言的交流。而明确问题真相后的修正,触及问题本质后的感悟,达成共识后的愉悦。这一切不正是高认知的思维活动所具备的重要特征吗?

数学教学过程是数学活动的过程,是数学思维活动的过程。让学生动起来是产生数学思维活动的关键,而学生活动的驱动力来源于问题。新课标引领下的数学课堂教学十分强调以数学问题的解决为价值取向,教学设计应该以实现“教是为了不教”的目标,要让学生从“模仿”走向“有思考的学习”,以提高学生的问题解决能力为重要目标。如何设计有“数学味的“好问题”,设计能培养学生“数学式”的思维的问题,应以全面系统地把握教学目标、教学内容、学生、教师四者之间的关系为基础。

参考文献:

[1]孙绍荣主编.高等教育方法概论 修订版.华东师范大学出版社,2010.12.

[2]文艳平.秦国杰编著 PBL的理论和实践.中国科学技术出版社,2007.02.