新型农业经营主体与小农户协同发展:现实价值与模式创新

2020-09-26熊磊

[摘 要] 促进新型农业经营主体与小农户协同发展成为实施乡村振兴战略的客观要求。文章在分析新型农业经营主体与小农户协同发展的理论逻辑和现实必然的前提下,系统梳理浙江海盐等5地实现新型农业经营主体与小农户协同发展的4种模式:农业产业链延伸发展模式、农业产业化联合体发展模式、农村一二三产业融合发展模式、农业社会化服务带动发展模式。浙江海盐等地的实践具有多重良好经济社会效应,进而得出促进新型农业经营主体与小农户协同发展需要坚持因地制宜和分类施策、充分发挥各类主体的优势、大力培育新型职业农民等经验启示。最后,提出相应政策建议,以期为促进新型农业经营主体与小农户协同发展提供经验支持。

[关键词] 新型农业经营主体;小农户;协同发展

[中图分类号] F316 [文献标识码]A 文献标志码 [文章编号]1673-0461(2020)09-0032-07

一、问题的提出

改革开放以后,家庭联产承包责任制有效解决了我国农业生产中的监督和激励问题,促进了粮食产量和农业经济的快速增长[1]。随着市场化深入发展,小生产与大市场对接问题日益凸显,各地开始探索农业产业化、农民合作经济组织,社会对于创新农业经营体制机制的要求日益迫切。为此,党的十八大报告提出“构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系”。经过数年的实践,家庭农场、农民合作社、农业产业化经营组织、农业社会化服务组织等各类新型农业经营主体已成为引领适度规模经营、带动农民就业增收、发展现代农业的有生力量。但从各地情况看,新型农业经营主体也存在功能定位不明确、内部管理不规范、自身实力不强等问题,对小农经济产生了一定负面影响:“公司+农户”模式契约不稳定[2];农民合作社所谓“精英俘获”“休眠社”“挂牌社”等现象层出不穷[3-4];农地规模流转损害小农户利益,挤压小农户的获利空间,限制小农户的发展机会[5]等等,新产业、新业态对小农户产生了较强的“挤出效应”。

但必须看到,我国经营规模在50亩以下的农户仍有2.3亿,小农户家庭经营很长一段时间内是我国农业基本经营形态,没有小农户的现代化就不可能有中国农业现代化。如何正确处理好发展适度规模经营和扶持小农户的关系,成为新时代实施乡村振兴战略的重大课题。党的十九大报告提出,实现小农户和现代农业发展有机衔接。对此,学者们主要从以下3个方面进行了探讨:一是提出健全面向小农户的农业社会化服务体系,推动农业生产性服务业高质量发展,通过多种方式服务小农户,把小农户引入现代农业发展轨道[6-7];二是通过提高小农户组织化程度,建立农民合作社、农村土地股份合作社、农机合作社等现代农业合作组织,把分散的小农户有效地组织起来,帮助小农户节本增效[8-9];三是主张充分发挥龙头企业对小农户带动作用,通过“公司+农户”“公司+农民合作社+农户”等组织形式,建立多形式利益联结机制,将小农户纳入现代农业产业体系[10]。新型农业经营主体成为了实现小农户和现代农业发展有机衔接的有效载体[11]。

实现乡村振兴,产业兴旺是基础。“大国小農”客观实际,要求我们不仅要培育新型农业经营主体,也要扶持小农户,不可偏废。已有研究成果为本文提供了理论借鉴,但也存在一些欠缺,缺乏从促进协同发展的视角来探究培育新型农业经营主体和扶持小农户问题,尤其是协同发展路径与对策方面的研究还较为少见。基于此,本文在梳理新型农业经营主体与小农户协同发展的理论逻辑和现实必然的基础上,基于浙江海盐、河南信阳、广西玉林、重庆永川、重庆梁平5个农业农村部等8部门批复的“创新小农户和现代农业发展有机衔接机制试点”调研情况,总结5个试点地区的典型做法,系统提出促进新型农业经营主体与小农户协同发展的4种模式。

二、新型农业经营主体与小农户协同发展的理论逻辑

培育新型农业经营主体,发挥其在建设现代农业中的引领作用,是关系我国形成立体式复合型现代农业经营体系的现实需要,必须坚持以农户家庭经营为基础,而不能脱嵌小农户,更不能使小农户被挤出、受损害,这构成新型农业经营主体与小农户协同发展的逻辑起点。

(一)价值目标的一致性

20世纪80年代中后期以来,新型农业经营主体一直被视为引领农业适度规模经营发展的先锋,从农业产业化萌芽起步,发展到如今家庭农场、农民合作社、农业产业化经营组织、农业社会化服务组织等各类新型农业经营主体与小农户共生共荣的新阶段,新型农业经营主体的发展脉络始终内含了帮助农民、提高农民、富裕农民的价值取向。小农户是党的重要依靠力量和群众基础,近年来,党和政府从提升小农户发展能力、提高小农户组织化程度、拓展小农户增收空间等方面,制定了多项针对小农户的扶持政策意见,目标就是让小农户成为现代农业发展的参与者、受益者,持续缩小城乡收入差距,促进农民共同富裕。无论是培育新型农业经营主体以实现带动农民增收致富,抑或是扶持小农户让亿万农民走上共同富裕的道路,二者统一于乡村振兴战略的总体布局,均是实现人民对美好生活向往的重要途径,二者在坚持以人民为中心的发展思想的价值立场上,具有着一致性。

(二)现实实践的需要性

从实践来看,新时代小农户家庭经营具备精耕细作、内在激励等优势,是我国农业农村发展最重要的基础力量,是“中国饭碗”的直接贡献者,具有旺盛生命力。但同时也面临经营规模小、运用现代生产技术能力弱、交易成本高、抗风险能力不强等发展弱势,更严重的是,农业全球化竞争大环境下,受代际分工影响,小农户老龄化现象和兼业化现象凸显,生产生活境况脆弱,面临的挑战可谓前所未有,这导致小农户发展现代农业的先天条件和动力不足。单纯依靠小农户自我积累,难以和现代农业发展有机衔接。作为农业生产分工分业不断深化的产物,新型农业经营主体始终以市场化为导向,并能有效集成利用各类先进生产要素,具备了专业化、规模化、集约化等特征,而且各类新型经营主体并不互相排斥,既可独立运行,又可以多种形式组合,和小农户有着天然互补优势。促进新型农业经营主体与小农户协同发展,围绕各自优势推进分工协作,是我国农业现代化实践的现实需要。

(二)农业产业化联合体发展模式

农业产业化联合体一般由一家牵头龙头企业和多个新型农业经营主体组成,通过签订合同、协议或制定章程,形成紧密型农业经营组织联盟,是顺应新型农业经营主体迅猛发展新形势而产生的新生事物。相比于传统的“公司+农户”模式,“农业产业化联合体+农户”具备两大优势:一方面,具备合理分工、稳定合作的优势,龙头企业专注于农产品加工流通、农民合作社专注于发挥服务能力、小农户和家庭农场专注于生产,各类农业经营主体发挥各自所长,通过建立稳定的利益联结机制,形成比较稳定的长期合作关系,共同发展;另一方面,具备要素融通、产业增值的优势,既可满足小农户和家庭农场对技术、资金、市场、农业社会化服务的需求,又可满足农民合作社对标准化生产和服务的需求,也可满足农业企业对原材料安全和稳定供应的需求,还可满足其他农业社会化服务组织对市场的需求,成员间资金、技术、品牌、信息等要素融合渗透,进而提高资源配置效率、降低交易费用,最终实现全产业链增值增效。以上两方面的优势决定了农业产业化联合体成为促进新型农业经营主体与小农户协同发展的理想平台。

广西玉林案例。玉林地处广西与广东结合部,作为广西的农业大市,农村改革一直走在全国的前列。为夯实实施乡村振兴战略的基础,玉林全面实施村级集体经济“燎原工程”,其主要发展模式就是通过引导农业产业化龙头企业、家庭农场、农民合作社共同出资,开展专业化、品牌化经营,共建农业产业化联合体,相继打造了水稻、荔枝、龙眼、中药材等十大现代农业产业基地,村级集体经济发展新动能得到有效激发。截至2019年10月底,玉林已推动5 400多个新型农业经营主体集聚发展,全市1 330个村的村级集体经济收入总额达1.04亿元,同比增长187.82%。在玉林天气晴农业产业化联合体等现代特色农业示范区的调研发现,玉林农业产业化联合体实践,产生了良好效应。其一,依托农业产业化联合体内部沟通合作机制,市场信息往往能够迅速地从龙头企业传导至生产环节,小农户和家庭农场得到信号传递后,可及时对种养结构进行优化,避免了玉林曾长期存在的农业供给侧与需求端不相匹配问题,传统订单农业模式下的违约风险得到很好控制;其二,玉林在现代特色农业示范区的农业产业化联合体构建中,探索引入了土地股份合作社,土地股份合作社由小农户以土地经营权等入股成立,这一模式下,小农户可获得保底租金和收益分红,分享到与农业经营主体协同发展带来的好处。农业产业化联合体异军突起,成为了玉林促进新型农业经营主体与小农户协同发展的可靠载体。

(三)农村一二三产业融合发展模式

新型农业经营主体与小农户协同发展表现为先进生产要素不断应用于传统农业,引发人力、技术、制度等一系列变革,实现农业综合效益显著提高、农业可持续发展。农村一二三产业融合发展,以第一产业为基础,通过加快农业结构调整、拓展农业多种功能、发展农业新型业态等方式,实现“接二连三”,是探索中国特色农业现代化道路的重要举措。农村一二三产业融合发展能够因地制宜地将更多二三产业的技术和商业模式等运用于第一产业[14],构建农业与二三产业交叉融合的现代产业体系,促进农业产业快速发展与生态环境和谐友好,实现农村地区的可持续发展。在这一点上,农村一二三产业融合发展模式可视为新型农业经营主体与小农户协同发展的一条重要路径,二者具有着高度的契合性。但二者又有着显著的区别:融合发展更加强调“你中有我,我中有你”,协同发展更加注重“协调合作”。在实践中,协同发展更多地以融合发展的形式表现出来。

河南信阳案例。信阳地处大别山南麓,是我国北方最大的茶叶主产区之一,截至2018年底,信阳茶园面积超过212.5万亩,茶农100余万人,产量6.6万吨,总产值112.4亿元,茶产业带动10万小农户摆脱贫困。信阳促进新型农业经营主体与小农户协同发展的典型做法就是依托信阳茶这一传统特色优势产业,发展多类型农村产业融合方式,推进农业与旅游、文化、健康等产业深度融合。一是大力推进“茶旅融合”,按照“茶区变景区、茶园变公园、茶山变金山”的思路,推进以家庭农场为基础的茶园基地规模化、标准化建设,打造休闲观光、采摘体验、茗茶品鉴为一体的茶旅融合发展示范点;指导“农家茶楼”“农家茶舍”“农家茶庄”建设,扶持小农户发展茶旅农家乐。二是大力推进茶文化节,信阳茶文化节至今已举办27届,2019年的信阳茶文化节涵盖信阳茶业博览会、中国国际茶商大会、信商大会、国际山地徒步大会等一系列茶事、经贸和文体活动,茶的文化功能得到跨界发展。三是大力推进“茶+健康”融合,为解决夏秋茶的利用问题,信阳本土龙头企业、农民合作社联合科研机构开展攻关,研发了一系列高品质养生红茶、富硒茶,开拓了保健茶市场,延长了茶产业链条;当地茶农也在“茶+健康”产业链中敏锐地捕捉到城市消费者对茶饮料、茶酒、茶食品、茶化妆品等消费需求,分享到茶产业高质量融合发展带来的收益。

(四)农业社会化服务带动发展模式

我国各地农业资源禀赋条件差异很大,户均经营土地规模小,短时间内不能全面实行规模化经营;很多丘陵山区地块零散,耕地细碎化问题较为突出,也不是所有地方都能实现集中连片规模经营。发展农业社会化服務,既可满足小农户参与生产、从事家庭经营的愿望,又通过服务连接千家万户,形成服务型规模经营,也是实现新型农业经营主体与小农户协同发展的一条重要途径。从服务供给的主体来看,各类专职农业服务组织、供销合作社、农垦企业等提供农业社会化服务的组织是主体;各类农业产业化经营组织、农民合作社既可以是农业生产主体,也可以是农业服务的提供者;而家庭农场以农民家庭成员为主要劳动力,主要进行种养业专业化生产,基本不向其他主体提供农业服务。从服务的客体来看,包括小农户在内的所有农业经营主体都是农业社会化服务的需求者。从服务的内容来看,涵盖范围非常广泛:包括农业生产托管服务、农业生产性服务、产销服务、信息服务、金融服务、保险服务等内容。

重庆永川案例。永川位于长江上游北岸、重庆西部,现代特色效益农业优势突出,在加快推进农业农村现代化的发展实践中,永川通过健全农业社会化服务体系,解决长期困扰农业经营主体,尤其是小农户的成本高、效益低的服务需求难题,促进了新型农业经营主体与小农户协同发展。永川的主要做法是:通过主体培育与政策扶持相结合的政策,“政府购买服务”的方式,科学确定补助标准(社会公允价格的30%范围内),扶持发展服务主体;建立社会化服务到户机制,制订包括水稻、茶叶、油料作物等产业在内的“菜单式”产业项目清单,指导服务主体重点针对水稻育秧、机插等5个,茶叶选择修枝整形、施肥等两个,以及油菜机耕、机防等4个薄弱环节,提供标准化服务。截至2019年底,全区农业社会化服务组织达66个,能够且已经提供农业生产性服务、产销服务、农业生产托管服务、信息服务的农业社会化服务组织比例分别达到75.8%、43.9%、36.4%、30.3%,能够提供金融服务或保险服务的组织比例增加到9.1%;社会化服务组织平均服务农业经营主体562个、平均作业服务面积1 992.23亩、平均取得劳务收入23.08万元/个,实现粮食亩增产12.8%,被服务小农户户均增收2 988.87元。社会化服务把农业经营主体、特别是千家万户的小农生产联结起来,破除了束缚小农户的外在约束性条件,实现各类农业经营主体协同发展。

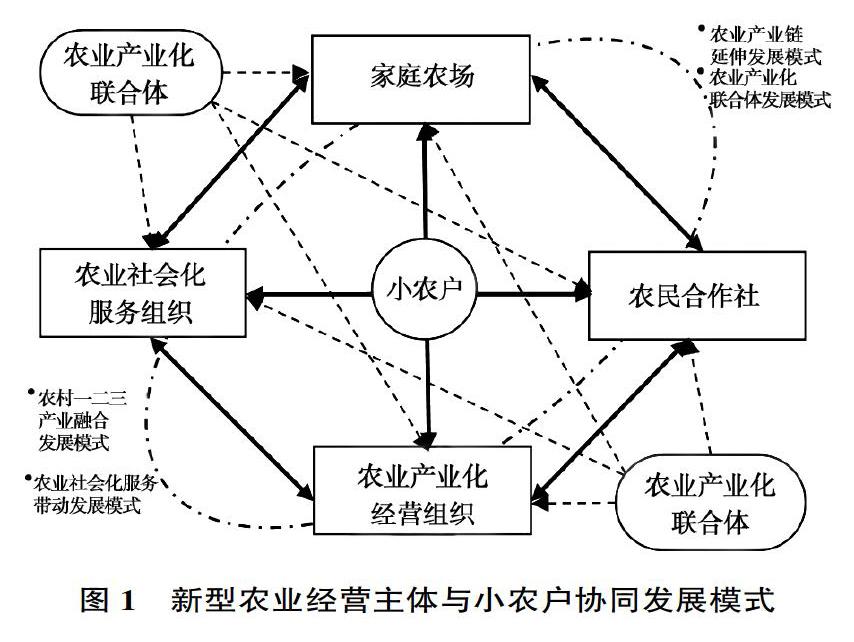

现实实践中,新型农业经营主体与小农户协同发展路径,往往不同程度地带有上述部分模式的性质,但也有可能是以上多种模式的结合。比如,家庭农场在沿着农业产业链顺向延伸的过程中,可能会与二三产业融合发展,也可能会接受农业社会化服务组织提供的服务,因而会体现为农业产业链延伸发展模式、农村一二三产业融合发展模式与农业社会化服务带动发展模式的结合。因此,各种模式的发展可能是单一的,也可能呈现出多向、多式融合发展,类似于“钻石模型”的特征,如图1所示。

五、新型农业经营主体与小农户协同发展的实践经验

浙江海盐等5个国家级试点,将现代农业各种优势和新时代小农户特征属性有效结合,实现新型农业经营主体与小农户协同发展,有力促进了农业增效与农民增收,带来了良好的经济社会效应,可以从中得到以下经验启示。

(一)坚持因地制宜和分类施策是促进协同发展的基本原则

自然资源禀赋和经济社会发展的差异,导致各地促进新型农业经营主体与小农户协同发展的模式有所不同。浙江海盐走农业产业链顺向发展路径,主要基于海盐农业农村经济基础较好、农业社会化服务体系已基本建立的大背景,大力培育新型职业农民,有利于单一农业经营主体借助社会平台成长为新型农业经营主体;而重庆梁平鼓励农业产业链逆向延伸,是因为这一模式相对发展进程较快,更有利于小农户在新型农业经营主体的带动下,提升自身发展现代农业的能力。广西玉林具有良好区位优势和特色农业基础,选择农业产业化联合体发展模式,促进农业经营主体间形成比较稳定的长期合作关系,更好保障小农户收益,有利于贫困小农户实现脱贫致富。河南信阳有“中国毛尖之都”之称,围绕茶这一特色优势产业做文章,推进农村一二三产业融合发展是实现农业现代化的务实之举。重庆永川地形以山地、丘陵为主,地块零散,还未达到完全机械化的要求,集中连片规模经营的难度较大,政府建立健全农业社会化服务体系,把千家万户的小农生产联结起来,也是理性选择。由此可见,促进新型农业经营主体与小农户协同发展必须坚持因地制宜和分类施策。

(二)充分发挥各类主体的优势是促进协同发展的关键支撑

从5个国家级试点的调研情况看,4种模式下,各类农业经营主体的优势得到充分发挥,有力支撑了新型农业经营主体与小农户协同发展。各类农业经营主体的构成特征不同,导致在农业产业链上的不同环节具备不同的优势。种植业和养殖业普遍适合采用小农户家庭经营和家庭农场经营,这主要是因为种养业生产环节的劳动对象是活的生物体,需要劳动者及时对自然环境变化作出迅速反应,换而言之,需要劳动者具备高度的责任感,家庭经营无疑是现阶段最合适的选择。在农产品加工与流通环节,农业产业化经营组织,特别是龙头企业,凭借在资本、技术、人才、信息等方面具备的突出优势,能够在带动农户发展产业化方面发挥重要作用。农资供应、农机作业、农产品营销、农业市场信息服务等环节适合采用合作经营,包括农民合作社在内的农业社会化服务组织能够直接完成或协助完成农业产前、产中、产后各环节作业,在这些环节,合作经营的优势得到淋漓尽致发挥。促进新型农业经营主体与小农户协同发展必须让各类经营主体各就其位、各得其所,充分发挥各类经营主体的优势,才能取得最大综合收益。

(三)大力培育新型职业农民是促进协同发展的重要保障

新型职业农民是新型农业经营主体与小农户协同发展中的一支生力军,是农村家庭经营的基石、农民合作组织的骨干、农业产业化经营主体的重要组成部分,也是农业社会化服务组织的中坚力量。5个国家级试点所在省(区、市)级政府均出台了加快培育新型职业农民的意见,并把教育培训、认定管理、政策扶持、跟踪服务等作为工作过程中的重点环节,试点地区在实践中,很好地发挥了政府的主导作用。一是依托产业,重点围绕市场需求、结合本地农业产业发展实际,充分尊重农民意愿,有针对性地分产业开展培训。二是注重实效,突出重点领域,普遍采取农民喜闻乐见、易于接受的培训形式,增强培训实效。三是坚持分类施策,按照生产经营型、专业技能型、专业服务型、职业经理人等分类,精准教育培训。试点地区的实践探索形成了宝贵经验,大力培育一支爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民队伍是促进协同发展的重要保障。

六、政策建议

浙江海盐、河南信阳、广西玉林、重庆永川、重庆梁平5个国家级试点在促进新型农业经营主体与小农户协同发展方面,探索的先进模式具有一定的可復制性和可推广性,为新型农业经营主体与小农户协同发展提供了经验支持。调研中也发现试点地区在实践中面临一些挑战:一是新型农业经营主体的发展很不平衡,如有的家庭农场失去了农户家庭经营的内核特征,大量依靠雇工从事生产经营活动;农民合作社出现“空壳化”等异化现象,小农户并未真正成为合作经营的受益群体;还有龙头企业出现了脱离农业业务的倾向,等等。二是地方政府强农惠农政策与现阶段“三农”领域重点工作存在不相匹配情况,当前的“三农”重点工作在于脱贫和补短板,贫困小农户无疑是重中之重,部分地区在强化小农户支持政策方面还存在薄弱环节。三是小农户的提法产生较晚,2017年10月,国家层面才首次提出[15],各地明确统筹兼顾培育新型农业经营主体和扶持小农户的政策还较为缺乏。综上,提出3方面政策建议。

第一,坚持扶持发展与引导规范并重,推动新型农业经营主体由“增量”转向“提质”发展。遵循农业生产经营规模宜大则大、宜小则小,在政策上合理设定家庭农场土地规模上限,适当控制家庭农场过度规模化;把握合作社“姓农属农为农”的组织属性,引导农民合作社加强内部管理,合理分配收益,提升规范化水平,畅通其退出机制;完善农业产业化龙头企业认定监测制度,实行动态管理,对主营业务脱离农业、带动能力明显不足的不合格企业,取消其龙头企业资格。

第二,按照服务小农户、提高小农户、富裕小农户要求,强化小农户支持政策。新型农业经营主体与小农户协同发展的最大短板仍在于贫困小农户,必须推进体制机制创新,借助外力促其融入分工经济。鼓励地方采取更有针对性的政策举措,将扶持资金折股量化到农村集体经济组织和贫困小农户后,以自愿入股方式投入农民合作社、农业企业等新型农业经营主体,让贫困小农户享受分红收益。引导地方结合本地实际,建立新型农业经营主体带动小农户绩效评价体系,将农业企业、农民合作社、农业社会化服务组织等新型农业经营主体带动小农户的数量、效果、利益联结程度,作为相关财政支农资金支持和项目审批、检查、验收,以及示范评定的最重要衡量指标。

第三,按照乡村振兴战略的思路,构建促进新型农业经营主体与小农户协同发展的政策框架。调研中发现,伴随小农户的分化,新型农业经营主体也加快了分化与组合,部分由乡村能人主导的“家族合作社”逐步演化为家庭农场,家庭农场的成长壮大可能演化为农业产业化经营组织,而大量农业企业呈现出一二三产业融合发展特征等等;此外,农业产业化联合体、农民专业合作社联合社、家庭农场服务联盟、产业协会等新型农业经营主体开始崭露头角。按照乡村振兴战略的思路,统筹兼顾培育新型农业经营主体和扶持小农户,建立各类农业经营主体之间的良性互动机制势在必行,这将是未来研究的关注点。

[参考文献]

[1]林毅夫.制度、技术与中国农业发展[M].上海:上海三联书店,1992.

[2]聂辉华.最优农业契约与中国农业产业化模式[J].经济学(季刊),2013,12(1):313-330.

[3]熊磊,胡石其.小农户和现代农业发展有机衔接的路径找寻:重庆案例[J].当代经济管理,2019,41(7):31-37.

[4]钟真.改革开放以来中国新型农业经营主体:成长、演化与走向[J].中国人民大学学报,2018,32(4):43-55.

[5]赵晓峰,赵祥云.新型农业经营主体社会化服务能力建设与小农经济的发展前景[J].农业经济问题,2018(4):99-107.

[6]杨子,张建,诸培新.农业社会化服务能推动小农对接农业现代化吗——基于技术效率视角[J].农业技术经济,2019(9):16-26.

[7]芦千文.中国农业生产性服务业:70年发展回顾、演变逻辑与未来展望[J].经济学家,2019(11):5-13.

[8]孔祥智,穆娜娜.实现小农户与现代农业发展的有机衔接[J].农村经济,2018(2):1-7.

[9]卢洋啸,孔祥智.改革开放以来小农户与现代农业有机衔接的探索——文献综述视角[J].经济体制改革,2019(6):89-95.

[10]姜长云.龙头企业与农民合作社、家庭农场发展关系研究[J].社会科学战线,2018(2):58-67.

[11]林万龙.新型农业经营主体带动小农户还需“推一把”[N].经济日报,2019-01-14(012).

[12]胡石其,熊磊.“组织学习”驱动绿色创新绩效的影响机制[J].求索,2018(6):82-88.

[13]姜长云.推进农村一二三产业融合发展的路径和着力点[J].中州学刊,2016(5):43-49.

[14]苏毅清,游玉婷,王志刚.农村一二三产业融合发展:理论探讨、现状分析与对策建议[J].中国软科学,2016(8):17-28.

[15]陈锡文.实现小农户和现代农业发展有机衔接[J].中国农村科技,2018(2):14.

The Collaborative Development between the New Agricultural Business Entities

and Small Farmers:Practical Value and Pattern Innovation

Xiong Lei1,2

(1.Finance and Accounting R&D Center,Chongqing University of Technology,Chongqing 400054,China;2.School of Business,Hunan University of Science and Technology,Xiangtan 411201,China)

Abstract: It s the objective requirement for the implementation of the Rural Revitalization Strategy to promote the collaborative development between the new agricultural business entities and small farmers.Based on the analysis of the theoretical logic and practical necessity of the collaborative development between the new agricultural business entities and small farmers,this paper systematically combs out four patterns of achieving the collaborative development between the new agricultural business entities and small farmers in five places ( Haiyan,Zhejiang Province etc.),i.e.the extension of agricultural industry chain,the formation of agricultural industrialization group,the integration of rural primary,secondary and tertiary industries,and the promotion of agricultural socialized services.The practice of places like Haiyan in Zhejiang Province shows multiple good economic and social effects.Then,the experience and enlightenment to the promotion of the collaborative development between new agricultural business entities and small farmersissorted out:be specific and differential when making policies; take full advantages of various entities; vigorously cultivate new type of professional farmers.At last,the corresponding policy recommendations are put forward in order to provide experience support for promoting the collaborative development between the new agricultural business entities and small farmers.

Key words: new agricultural business entities; small farmers; the collaborative development

責任编辑 (责任编辑:李 萌)