精析模拟试题 探寻考查要点

2020-09-26李月华

李月华

[摘 要]以山东省2020年普通高中学业水平等级考试(模拟卷)简答题第24题为例,对新课改背景下2020年的高考命题如何考查学生的核心素养、新旧版本教材如何处理等问题进行分析。

[关键词]新高考改革;试题分析;神经冲动;产生;传导;传递

[中图分类号] G633.91 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2020)26-0093-02

继浙江、上海之后,北京、天津、山东、海南四省市也启动了新高考改革。2017年秋季入学的四个试点省市的高一新生经历着“三新一旧”的现象:新课程方案,即取消文理,实行6选3制;新课程标准,即立足立德树人的学科核心素养的培养;新高考方案,即取消文综和理综,各科考试单独进行;旧版本教材,即2003年审核通过的教材。2020年的高考命题如何基于新课程标准来考查学生的核心素养、新旧版本教材如何处理等,是一线教师亟待解决的问题。 最近,笔者翻阅全国各省高考学业水平模拟卷,认为山东省2020年普通高中学业水平等级考试(模拟卷)从题型、题量、出题思路、试题难度等方面提供了可参考的依据。下面以简答题第24题为例来进行分析。

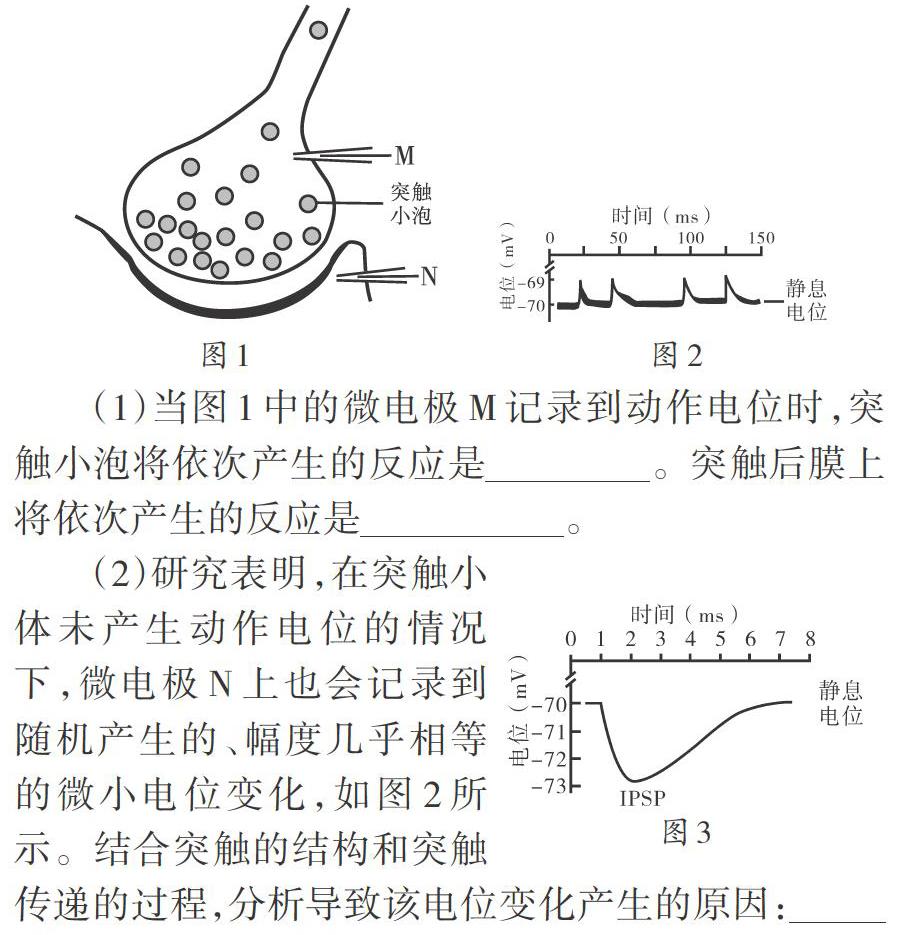

【试题】用微电极记录细胞膜上的电位变化是研究神经冲动产生、传导和突触传递原理的常用方法。根据以下实验方法和结果,分析和解决相关问题。

(1)当图1中的微电极M记录到动作电位时,突触小泡将依次产生的反应是 。突触后膜上将依次产生的反应是 。

(2)研究表明,在突触小体未产生动作电位的情况下,微电极N上也会记录到随机产生的、幅度几乎相等的微小电位变化,如图2所示。结合突触的结构和突触传递的过程,分析导致该电位变化產生的原因: 。

(3)在某些突触中,突触小体产生动作电位后,微电极N上记录到电位负值增大的抑制性突触后电位(IPSP),如图3所示。已知K+和Cl-通道都参与了IPSP的形成,IPSP产生的原理是 。

(4)已知从刺激开始到动作电位产生有一短暂的延迟,且与刺激强度有关。为了规避该延迟对测量精度的影响,请利用微电极记录技术设计实验,精确测量动作电位在神经轴突上的传导速度: (实验仪器:微电极记录设备、刺激器、计时器、刻度尺等)。

【解析】(1)当动作电位传到突触小体时,关于突触小泡的变化,旧人教版必修3教材中的解释是“突触前膜内的突触小泡受到刺激,就会释放神经递质”,对突触小泡的移动情况没有解释。而新人教版选择性必修1教材中的解释是“突触小泡受到刺激,就会向突触前膜移动并与它融合,同时释放神经递质” 。关于突触后膜的变化,新旧版教材中的解释都是“神经递质与突触后膜上的受体结合(离子通道改变),突触后膜发生电位变化”。

(2)该小题涉及膜微小电位的变化但并没有产生动作电位,一是要明确神经递质发挥作用之后的去向,要么被降解,要么被回收,不可能有残留再度发挥作用(这部分知识在新版教材中有明确的解释);二是要明确单个突触小泡的随机释放所产生的效应不足以引发动作电位,但可以产生微小电位(这部分知识在中图版教材以及旧版教参中有解释)。

(3)明确电位负值增大即外正内负的电位差增大,由题干提供的信息可知其原因是钾离子外流或是氯离子内流。

(4)求动作电位传导速度,只要将兴奋传导的距离除以对应的时间即可。方法1:将微电极置于神经轴突的两个不同位点内,测量位点间的距离L。在两个位点的一侧刺激神经使其产生动作电位,测量两个位点间动作电位出现的时间差[Δt],计算动作电位传导速度:[v=L/Δt]。方法2:安放刺激器和微电极,测量刺激器与微电极之间的距离L1,刺激神经并测量从刺激开始到记录到动作电位所需的时间t1;将微电极安放在距离刺激器更远的位置,重复上述实验得到L2和t2,计算动作电位的传导速度:v=(L2-L1)/(t2-t1)。

一、试题分析

1.知识目标分析

该题考查的是神经冲动的产生、传导和传递的知识。《普通高中生物学课程标准(2017年版)》对该部分知识的具体内容标准要求是:阐明神经细胞膜内外在静息状态具有电位差,受到外界刺激后形成动作电位,并沿神经纤维传导;阐明神经冲动在突触处的传递通常通过化学传递方式完成。知识性目标动词“阐明”属于理解水平,即“把握内在逻辑联系;与已有知识建立联系;进行解释、推断、区分、扩展;提供依据;收集整理信息等”。题(1)要求把握神经冲动在突触处传递时突触小泡和突触后膜发生的变化以及两者之间的逻辑联系。题(2)通过对神经递质发挥完作用后的去向以及神经递质的总和效应来推断突触后膜上微小电位变化的原因。题(3)要求学生能够解释突触后膜抑制性电位产生的机理。题(4)通过设计实验来测定动作电位在神经纤维上的传导速度。

2.能力考查

对“在没有产生动作电位的前提下,微电极上也会记录到微小电位变化”的原因分析,考查的是学生对神经递质以及动作电位总和效应的理解。测定动作电位在神经轴突上的传导速度,考查的是实验与探究能力。抑制性突触后电位的形成原因分析,考查的是学生的理解能力和对题干信息的获取能力。

3.核心素养考查

该试题通过对兴奋在神经元之间传递时突触小泡和突触后膜的反应,考查“结构与功能相适应”这一生命观念。通过对突触没发生动作电位的情况下,突触后膜微小电位变化原因的分析以及区分神经元兴奋和抑制的原理,考查学生的科学思维能力。通过设计实验测量动作电位在神经轴突上的传导速度,考查学生的科学探究能力。试题命题重点集中在课程标准中的“学业水平”3、4级水平上,素养考查集中在“学科核心素养水平”的水平3和水平4上。

二、学生答题过程中出现的问题及原因分析

学生答错题(1)的原因:一是旧人教版教材对神经冲动传递时突触小泡的反应解释得不全面,学生理解不透彻,导致答题要点不全而不得分;二是对于突触后膜接受神经递质后的反应,学生表述不规范,有的学生写成“电位变为外负内正”,但实际上可能是变为外负内正,也有可能是外正内负的差值变大,正确的表述应该是“引发电位的变化”。

学生答错题(2)的原因:一是旧人教版教材中没有呈现神经递质发挥作用后的去向,因此学生不知道发挥作用之后的神经递质不能再发挥作用,错误地认为该过程是剩余的小部分神经递质的作用;二是旧人教版教材中没有提到神经递质的总和效应,学生对个别突触小泡释放神经递质产生的效应一无所知。

部分学生答错题(3)的原因:审题不清,没有看清题干中的已知条件是钾离子和氯离子都参与,而是凭借经验只写了氯离子内流。

题(4)学生得分率很低。该题是平时练习题的变通,学生练习的题目是在神经纤维的不同部位给予刺激,观察效应器两次反应所需要的时间,进而求出兴奋在神经纤维上的传导速度,用的是两次刺激之间的纤维长度除以两次刺激效应器反应所用时间的差值。该题同上述练习题的解题思路大同小异,可以用上述的方法,也可以用同一刺激下,两个微电极之间的距离除以其产生动作电位的时间差。学生答错此题的原因,从试题中快速获取和解读信息的能力不足或是没有解题思路,或是有思路不会表述。

三、课堂教学的几点反思及建议

充分重视教材内容的整合。重视新人教版教材及其他不同版本教材知识的描述,将教材(如新旧人教版教材和中图版教材)内容进行整合,深化对知识的理解,掌握概念、原理、过程和规律性的知识。

加强学生知识迁移能力的培养。让学生能够将已有的知识与新问题链接起来,运用已有知识分析、说明新问题。这就要求学生不再是死记硬背课本知识,而是要深入理解和应用。

规范答题技巧。规范学生的答题语言,让学生学会用准确的生物学语言表达自己的观点;培养学生快速阅读获得解题信息的能力;加强学生审题能力的培养。

“模拟考”命题围绕“一体四层四翼”高考评价体系,充分发挥生物学科育人的功能,考查学生的必备知識、关键能力、学科素养及核心价值。其要求学生有全面合理的知识结构,具备扎实的基本能力,如多角度观察、思考、发现、分析和解决问题的能力,学以致用、理论联系实践的能力,独立思考的能力,批判性和创新性的思维方式。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 申定健.“神经冲动的产生、传导和传递”专题知识的深度解析及备考策略[J].教学考试,2019(24):18-22.

[2] 赵沛荣,王君.基于“导学”模式进行“神经系统的结构与功能”复习课的教学设计[J].生物学教学,2017(5):20-21.

[3] 刘本举.“神经冲动的产生及传导”教学分析与建议[J].生物学通报,2016(7):21-24.

[4] 吴志明.“神经冲动的产生与传导”相关认知误区的辨析与建议[J].生物学教学,2013(8):72-73.

(责任编辑 黄春香)