动态范畴化视角下“同志”的语义嬗变

2020-09-26马楚莺

内容摘要:称谓语具有特殊的社会文化构建作用。因此,社会语言学从历史文化角度对“同志”如何从一个称谓词衍生出“同性恋(者)”的义项进行过多方面的讨论。尽管对“同志”语义演变的认识在不断细化,但关于其“同性恋(者)”义项的生成机制却存在争议。本文以语义动态范畴化的观点作为理论依据,通过语义分析的方法讨论“同志”的语义嬗变;并探讨其“同性恋(者)”义项的生成机制,认为“同性恋(者)”义项是“同志”非范畴化的结果。

关键词:同志 同性恋 语义分析 去范畴化 动态范畴化

称谓语承担着重要的社交礼仪作用,常用以表明人们的相互关系,通常表达了说话人尊敬、谦虚或亲昵等的情感态度。“同志”作为称谓范畴,具有特殊的文化构建作用,是社会语言学研究的热点。各学者分别从不同的角度对其语义嬗变进行了研究,但这些成果主要是根据历史文化等外因进行的解释,较少涉及语素、义素的分析。1989年香港首届同性恋电影节的命名是“同志”产生新的义项“同性恋(者)”的开端(唐颖、曲晶,2008)。[1]271学界对于这一义项的生成机制暂无统一的定论。本文以动态范畴化为理论依据,对“同志”的语义嬗变进行语义内部的描写,以期使“同性恋(者)”义项生成机制的讨论更具系统性。

一.“同志”语义嬗变的研究现状

1.“同志”的语义嬗变

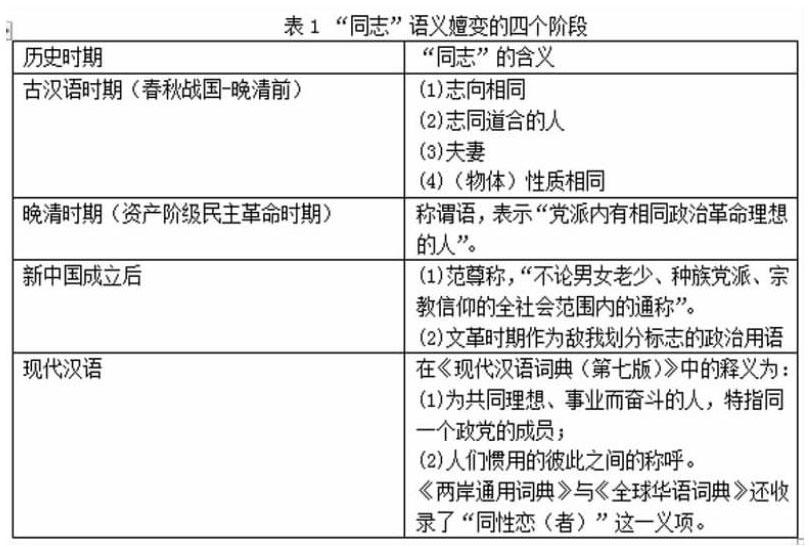

关于“同志”的语义演变,唐颖等[1]270-272、院继恒[2]、程丽霞等[3]几人从历史演变阶段、社会文化的角度对此进行了研究,讨论较为充分,大致将语义嬗变分成四个阶段:

2.对“同性恋(者)”义项的讨论

尽管对“同志”的语义嬗变阶段取得了共识,但对其“同性恋(者)”义项形成机制的研究却说法不一。

最初对此义项进行详细讨论的是方传余(2007)。他从社会语言学角度提出了“语义降格”一说。[4]后来唐颖等[1]270-272、张晶[5]等人多继承于此观点。然而张颖(2017)对“语义降格”的说法提出批判,认为其产生的原因是“借用”。[6]而程丽霞与寇芸(2016)又提出了“非范畴化”一说。[7]程润峰(2019)批判了“借用”说,又从非范畴化(内因)和语用化(外因)的角度对此义项进行了讨论,认为其演变实质是“同志”的语义重新分析。[8]

“同志”语义的历史阶段已取得共识,但主要立足于社会语言学的分析方法,较少涉及语素、义素的分析。而对“同性恋(者)”义项的讨论则未有统一定论。

二.动态范畴化

1.非范畴化

认为范畴具有动态性的观点就属于动态范畴化理论。最早注意到典型范畴化理论存在缺陷的是Hopper和Thompson (1984)。因此他们提出了非范畴化理论,增强了范畴化理论的动态解释力:典型范畴化理论是从个别到一般,注重的是内在的严格一致性,只是静态描写;而非范畴化则是从一般到个别。[9]刘正光和刘润清(2005)将非范畴化定义为“范畴成员逐渐失去范畴特征的过程”,而在这一过程中,这些范畴成员处于不稳定状态,在重新范畴化之前存在模糊的中间范畴。[10]29

2.动态范畴化的连续统

文旭和曾容(2018)根据范畴化的动态论,对词汇化和语法化的关系进行了讨论。他们将词汇化看作动态范畴化的第一阶段,将语法化看作动态范畴化的第二阶段,并加入了主观化(非范畴化)构成了动态范畴化的一个连续统。[11]

3.语义动态范畴化

“语义范畴是指词语、句子或语篇的语义属性项所组成的范畴”(曾容、文旭,2019)。[12]86范畴化与语义研究关系密切。原型范畴化理论就曾被用来解释词汇、语法等层面的语义问题(刘正光、刘润清,2005)。[10]31文旭、曾容(2019)利用语用学的模因论对语义的动态范畴化进行了深入研究,将其划分为三个阶段:一是范畴内的渐变时期;二是相邻范畴间的跨越;三是去范畴化的开放式嬗变。[12]88

因此,动态范畴化为我们提供了一个新的视角,它将词汇化、语法化、非范畴化统一到一个讨论平面,用动态的视角研究语义范畴的变化,有利于描写语义在演变过程中失去典型范畴特征的过程。

三.从动态范畴化视角看“同志”的语义嬗变

(一)“同+志”的词汇化

“同志”最早出现在春秋时期的《国语·晋语四》:“同德则同心,同心则同志”。此时只是两个单音词构成的短语,表示“共同的志向”,还未属于称谓范畴。另外还有一些古书的佐证,均显示“同志”二字在中国古代已并列使用,以表示“志向相同”,但并未成词:

(1)“上下一心,君臣同志,与之守社稷。”(西汉《淮南子·诠言训》)

(2)“地治者,友事其臣,若与其同志同心也。”(东汉《太平经》丁部之二(卷五十三))

(3)“若同志之人,必存乎将来,则吾亦未谓之为希矣。”(东晋《抱朴子·内篇》卷七·塞难)

后来,“同志”已具有明显的指称意味,表示“志同道合的人”:

(1)“元初二年,虏复来,信等将其同志率先奋讨,大破之。”(东晋《华阳国志》)

(2)“乃沐浴清斋,要请同志。”(南朝《吴郡石像碑》)

(3)“避西京之乱,与同志郑泰等六七人,间步出武关。”(南朝《三国志注》)

文旭、曾容(2018)提到“单个词素的语法化为合成词的词汇化提供了可能”[11]13从这一角度出发,可对“同志”的词汇化过程提出两个阶段的假设:

1.“同”的语法化:动词→形容词;“同志”从动宾短语转为偏正短语

“同”和“志”在东汉《说文解字》中分别解释为“同,合会也”,“志,意也”。因此,“君臣同志”、“與其同志同心”中的“同”理解为动词更为恰当。那么“同志”在早期应视作动宾短语,即 “合会志向”,而非偏正短语。

而在“同志之人”中,“同志”整体看作修饰词,这里的“同”较“君臣同志”而言,其动词意味被削弱。可以推测由于“同”的语法化使得“同志”短语中动词的权重减少,名词的权重增多。“同”的意义逐渐变成了“相同的”,“同志”转为名词性的偏正短语。

2.“同志”词汇化:相邻范畴间的跨越

表示“人”的范畴与“同志”在句中位置上的同现为“同志”的词汇化提供了语境基础。可以推测,“同志”的指称用法是“同志之人”的缩略,受到相邻结构“人”的语义范畴影响,导致语义融合,“同志”实现了词汇化。

(二)“同志”范畴内的渐变

晚清时期“同志”第一次以称谓语在交际中出现(程丽霞、寇芸,2016)。[3]116“同志”从日本被借用回来,随着资产阶级革命的爆发,被这一特殊的时代背景赋予了新的含义,用来指代“党派内部有着相同政治革命理想的人”。[3]117例如:

(1)“革命尚未成功,同志仍需努力。”(孙中山《告海内外同志书》)

(2)“那切切实实,足踏地上,为着现在中国人的生存而流血奋斗者,我得引为同志,是自以为光荣的。”(鲁迅《且介亭杂文末编》)

由此,“同志”一词被赋予了政治色彩,其作为称谓语主要局限于政治党派内部。新中国成立后,随着毛泽东于1959年的指示,“要求大家互称同志,改变之前以职务相称”,使得“同志”一词成为超越共产党内部而广泛流行于全国上下的泛尊称。[3]1171978年左右,由于“同志”彰显的平等、民主的人际关系,使得该词在全社会的使用频率达到了顶峰。[3]117而改革开放后人们社会角色日益丰富,随着交际多样性的需要,作为泛尊称的“同志”一词由于过于生硬难辨,逐渐失去原有地位,如今只适用于严肃场合或政党内部的称呼。

下面通过“同志”的语义范畴表征,分析“同志”语义的动态范畴化:

1.范畴间的跨越

第一阶段属于范畴间的跨越。晚期前表示“志同道合的人”,并没有被用作专门的称谓语来称呼彼此;到了资产阶级革命时期才用以称呼党派内部的人,表明相互之间的关系和身份,从而进入称谓范畴。这一过程中,原范畴内的“志向”特征得到凸显,并在特定语境下被具体化为“革命理想”;由此缩小适用范围至“党派内部”。

2.范畴内的渐变

第二阶段和第三阶段均属于范畴内的渐变。第二阶段是语义范畴内涵的扩大,从党派内部的称谓变成了全社会成员的通称。凸显了“相同”这一特征,在新中国成立的社会背景下,大力宣扬民主平等,从而衍生出了“平等、认同”的新的核心语义特征,从普通的称谓范畴进入了泛尊称范畴。第三阶段呈现出一种过渡状态。在当今社会,由于“同志”称谓无法满足全社会多样化的需求和个性的体现,适用范围又再次缩小到了政党内部,特指同一政党成员。针对第二条义项,“同志”在今天仍可作为适用于全社会彼此间的称呼。但在实际使用中,其“平等、认同”的语用心理在逐渐淡化,不再属于泛尊称范畴;而且即便作为惯用的称呼,它也逐渐淡出了人们的日常交际。

(三)“同志”的去范畴化:“同性恋(者)”义项的生成

刘正光、刘润清(2005)指出去范畴化的特征为“在句法形态上,范畴的某些典型分布特征(句法/语义特征)消失;在语篇和信息组织上,功能发生扩展或转移;在范畴属性上,由高范畴属性成员变成低范畴属性成员,或发生范畴转移。”[10]30

自改革开放以来,“同志”在称谓范畴内已经逐渐失去其强势地位,淡出了人们的日常交际领域。这表明原本属于称谓范畴中高范畴地位的“同志”逐渐被边缘化。作为称谓语,“同志”在语义上也较为笼统,难以辨别社会身份。范畴边缘化和模糊的范畴语义特征为其去范畴化提供了模糊性条件。

“同志”中的“平等、认同”的语义特征,是“同性恋(者)”义项的引申来源。追求社会认同和平等的社会权益是首次将“同志”作为“同性恋(者)”使用的林奕华所提及的语用意图。[6]111同时,它在特定的语境中突变出“共同的同性性取向”这一具体的语义特征。在语义范畴上,这符合非范畴化从一般到个别的特点。

“同志”作为称谓范畴,在句法上的典型特征是“定位性”。即当同志和其他表示身份、职务等限定词同现时,要位于这些限定词之后,处于末尾位置,如“X同志”。[8]38然而,自1989年首届同性恋电影节被命名为“香港同志电影节”起,“同志”产生新义项“同性恋(者)”。作为该义项使用时,“同志”在句法中可出现在定语位置,处于句中或句首。

作为“同性恋(者)”义项使用时,“同志”在句法上的表现符合“去范畴化”的特点;在语义上符合一般到个别的特点。而且同性恋群体并不会使用“同志”来称呼彼此,严格来说它已经不属于称谓范畴。因此,作为“同性恋(者)”义项的“同志”一词,可以视为是称谓语“同志”非范畴化过程中产生的中间范畴。

四.小结

本文根据动态范畴化理论,从“同志”的语义内部着手,对其语义嬗变进行了分析。主要讨论了“同志”的词汇化、语义范畴间的跨越和范畴内部的渐变问题。将“同性恋(者)”义项视作“同志”的非范畴化结果。

由于非范畴化是一个动态过程,并在新范畴产生之前,存在一个中间的过渡范畴,因此“同志”作为“同性恋(者)”的义项存在一种模糊性,它继承了“同志”原有的语义特征,但在新的语境和语用意图下被赋予了特殊的含义。从宏观角度来看,从“不论男女老少、种族党派、宗教信仰的全社会范围内的通称”到“同性恋(者)”,体现了一般到个别的特点;从其语法特征上看,其去范畴化的特点则更为明显。

另外需要指出的是,从本文的探讨中可以发现,范畴间的跨越也可以发生在范畴内的渐变之前。应当把语义范畴动态化的三个阶段看成是语义动态范畴化的三种状态而不是一种发展顺序。

参考文献

[1]唐颖,曲晶.“同志”称谓的源流及其演变原因[J].社会科学战线,2008(03):270-272.

[2]院继恒.“同志”称谓的历史嬗变探微[J].开封教育学院学报, 2014,34(01):273-275.

[3]程丽霞,寇芸.基于语料库探究“同志”的历时演变[J].海南师范大学学报(社会科学版),2016,29(04):115-119.

[4]方传余.“同志”一词的社会语言学研究[J].语言教学与研究,2007(01):28-33.

[5]张晶.从社会语言学的角度看“同志”称谓的演变[J].现代语文(学术综合版)(12):130-131.

[6]张颖.作为"同性恋(者)"的"同志"[J].现代语文(语言研究), 2017(8):110-112.

[7]程丽霞,寇芸.基于语料库探究“同志”的历时演变[J].海南师范大学学报(社会科学版),2016,29(4):115-119.

[8]程润峰.再论“同志”的“同性恋(者)”义项[J].汉字文化, 2019,225(05):37-40.

[9]Hopper,P.J. & S.A.Thompson.1984.The discourse basis for lexical categories in universal grammar[J]. Language 60:703-752.

[10]刘正光,刘润清.语言非范畴化理论的意义[J].外语教学与研究, 2005(01):29-36+81.

[11]文旭,曾容.从范畴动态化角度看词汇化与语法化的关系——以汉语“但是”为例[J].外语教学,2018,39(02):7-13.

[12]曾容,文旭.流行語语义动态范畴化的模因研究[J].当代修辞学,2019(03):86-95.

(作者介绍:马楚莺,华侨大学硕士,从事汉语言文字学研究)