“新女性”的塑造:《小说时报》封面画对扉页图像的改造与利用

2020-09-26谭小飞

谭小飞

(安徽师范大学 美术学院,安徽 芜湖241000)

晚清以来,中国女性的发展变化被记录在各类视觉图像中,这类绘画和摄影照片再现了图像生产者的各种观念,同时也参与到都市文化对现代女性的塑造过程。女性题材的视觉图像的转变,折射出当时的社会文化、经济、政治的变迁,也是了解出版文化转型的有效途径。《小说时报》的出版周期涵盖了晚清到民国初期,记录了该时期中国女性对“现代”一词的理解,同时它也是都市时尚文化的重要推动者。

《小说时报》创刊于1909 年9 月,1917 年11月停刊,共刊出三十四期(包含临时增刊一期)。在封面上以水彩描绘不同身份的女性形象,扉页则刊载名妓名伶的照片,是这一时期《小说时报》的显著特点。1922 年复刊后刊出五期终止,后五期尽管在扉页上延续了刊载名妓名伶照片的传统,但封面与前三十四期已完全不同,彻底转向了花、鸟、昆虫题材。因此,本文的研究对象是1909—1917年所刊出的三十四期。

关于《小说时报》封面的研究,最早见包天笑1950年撰写的《钏影楼回忆录》,其中《编辑杂志之始》一文,记录了《小说时报》创办人狄葆贤对于刊载时装美女照片的见解,这些资料成为研究《小说时报》封面文化的重要佐证材料。沈珉在《现代性的另一幅面孔——晚清至民国的书刊形态研究》一书第一章《书刊形态的现代性演变》一文中,对《小说时报》的封面题材进行了整体描述,并且认为作者徐咏青是“将女性拉回到生活本身最成功的画家之一”,这一观点与本文接近。

《小说时报》并非最早在封面上刊载女性人物封面画的刊物,据刘秋兰在《徐咏青时装仕女封面画研究》一文中的考察,以女性人物画作为封面在晚清妇女报刊已有先例,如《女子世界》《中国女报》等[1],但这类报刊封面上的女性形象主要强调图像寓意的政治性,与时尚之类话题相去甚远。因此,本文把都市摩登女性封面画的起点放置在《小说时报》上。

叶凯蒂在(Catherine Vance Yeh)在《上海·爱:名妓、知识分子和娱乐文化(1850—1910)》一书中,对晚清名妓图像的研究,成为本文理解《小说时报》上名妓图像中的服饰、行为举止等晚清时尚文化的重要参照。

通过对以上成果的梳理,不难发现,已有关于《小说时报》封面的研究成果,主要集中在史料整理、题材描述等方面,对于封面图像在都市化进程中的作用——《小说时报》封面是如何塑造现代都市女性的?结果如何?则没有涉及。本文立足于已有成果,通过图像归纳、文献研究的方法,试图解决以上问题,以期观察《小说时报》封面图像与公众之间的互动关系。

为便于观察,本文以“新女性”统称晚清至民国初期,受到租界时尚文化影响的都市女性群体,用以区别于传统女性。

一、封闭的时尚圈——《小说时报》诞生的语境

第一次鸦片战争导致《南京条约》的签订,五口通商口岸打开后,由于上海在中国海岸线上的特殊地理优势,导致上海租界的设立。英、美公共租界和法租界与老上海县城之间保持了隔江而治的安全距离,它们所代表的是两种制度下的秩序文明。 1850 年代小刀会起事和随后的太平天国运动爆发,为躲避战乱,原清廷统治区域中的高官、富商在租界云集,为租界注入大量资金。几乎同时,缺乏法律保护的名妓们也进入了租界。上海租界里华洋杂居的特殊状况,使得来自全国各地的中国人与外国人在拥有良好管理秩序的城市里相互融合,这种混合文化也使得上海成为中国最为开放的城市。

中西资金在租界的集中,一方面推动了一个繁华都市的建立,另一方面也凸显出这个现代都市的娱乐需求。受到租界法律保护的名妓群体,在新的摩登社区中彻底摆脱了传统道德的束缚,她们各种不羁的标新立异都得到租界接纳,在公众中所产生的影响力也随之高涨,成为都市时尚的风向标。

上海迅速崛起的出版业折射出这个城市的繁华与魅力,到1911 年5 月前,上海共有书店116家。这其中,石印出版机构90家左右,铅印出版机构20 多家[2]。随着石印技术的推广,大量印刷精美的娱乐画报和城市娱乐指南陆续创刊,而作为与众不同的新都市的上海,无疑是这些印刷媒体的赞美对象,但穿梭在城市中间的名妓才是这些图像中的真正主角。叶凯蒂在《上海·爱:名妓、知识分子和娱乐文化(1850—1910)》一书中,对晚清名妓的活动与影响做了详细的考察,认为她们的形象通常被拿来与新奇的西洋事物相联系,成为新事物的风向标与传播者,被当作阐释和代表这座新奇和洋派城市的最佳人选,成功地吸引了公众的注意力。[3]36新奇与名妓的身份是紧密联系的,她们也是时尚的专属代名词。但名妓作为一个特殊的群体,能与之直接接触者毕竟是少数人或特权者,她们只能通过印刷媒体进入公众的视野。因而就这个群体本身的活动而言,是一个相对封闭的时尚圈。本文要关注的是,公众在娱乐宣传的过程中所扮演的角色。

无论是《点石斋画报》《海上游戏图说》,还是《游戏报》或《世界繁华报》,这些画报、指南或娱乐小报对名妓的描绘,其目的是制造一个新奇的话题,为大众提供一种全新的都市休闲方式。如点石斋印书局出版的《申江胜景图》序中提到“供好奇者目游之”[4],名妓的服饰、行为举止、生活方式等,无疑就是“奇”的代表者。传统名妓通过剧场、书场或青楼与客人发生互动,而印刷媒体的出版则代替了这种传统互动方式,大众成了被动接受的对象。原本属于名妓隐私部分的私生活,甚至是丑闻,都被娱乐出版物以新闻的方式公之于众,成为公共话题。可以看出,印刷媒体的兴盛,如同在名妓与公众之间筑起了一道围墙,从而将造“奇”者与猎“奇”者成功隔离。虽然出版方还是会通过举办回信或参与评选的方式,为读者提供一定空间的“互动”机会,作为公众之一的读者,匿名的评论或投票是一种亲近主角的方式,得到的是一种参与感和愉悦性作为回报。并且,经过筛选和润色机制后的意见并不能真正影响到名妓们的举止,她们依然标新立异、特立独行。可见,对于读者而言,名妓们的时尚圈是一种封闭状态下的活动。

公众对时尚话题的态度是以间接观看的方式来被动阅读,尽管诸如《申江胜景图》的出版意图是为了“供好奇者目游”,但其所产生的影响并没有因图像生产者的意志而转移,大众在猎奇之余还表现出模仿和追随。1899年刊载于《游戏报》上的一篇名为《论沪上妇女服饰之奇》的文章写道:

沪上妇女,无论其家为贵族也,为富绅也,为士也,为微役也,为贱艺也,其所衣皆妓之衣也,其所衣之颜色花样,无不与妓同也……若为富贵之家,事事效法,求合适宜,惟恐不肖。其所衣之颜色花样,以及妆束步履,无异不以妓家为法。不知者见之,则呼之为妓;即知者见之,虽不呼以妓,而无不以妓视之也。[5]

上文一方面表达出晚清沪上女性对名妓的服饰、行为举止进行模仿的信息,另一方面还表达出公众对这一现象的批判态度。可以看出,当时的公众对待名妓的态度是一种私密空间中的观看,也可以是一种不怀好意的窥视。对于家庭女性而言,她们仍然被视作男性的私人附属物,受到传统伦理的约束。除上文之外,《指南报》(1897年6月17日第二版)、《游戏报》(1899年1月1日第二版)均刊有对类似现象的批评文章。

名妓的边缘身份在混合文化中得到张扬,租界赋予她们前所未有的特权,她们的放肆和乖张都得到恩准,但对于公众而言,这种观看是需要保持距离的,一方面,包裹着纸醉金迷和引诱幻想的娱乐文化无疑极富吸引力,都市文化所倡导的新型休闲方式吸引着广泛的参与;另一方面,男性的传统身份并未完全解体,在女性作为男性的私有财产的观念在来自名妓的时尚文化的挑战下,男性的自我维权显然是必要的,女性公开抛头露面、标新立异仍是不被准许的。在名妓文化的影响下,传统观念对女性的束缚正逐步放开。

可见,作为“鸳鸯蝴蝶派”刊物的代表,《小说时报》选择时装美女画作为封面,主要还是基于以下几点考量:第一点,娱乐文化的兴起,促进市民阶层对视觉文化消费的需求;第二点,石印技术的进步促使精美图像的消费成为可能;第三点,女性自我意识的觉醒和对时尚的诉求;最后,晚清娱乐画报所提供的女性图像视觉经验[6]。作为一种视觉文化表征的封面画,《小说时报》封面对于时装美女的描绘,在由名妓所引导的时尚文化向大众过渡的过程中,还起到一种承上启下的作用。

二、《小说时报》扉页名妓图象对封面画的启发

包天笑在《钏影楼回忆录》中有专文回忆《小说时报》的编辑过程,包天笑提到,《小说时报》早期扉页均是由铜版印刷的各地风景和名人书画,创办人狄葆贤对此不满,认为要用时装美人照片才可“别开生面”、引人兴趣[7]。事实上,这并不准确,《小说时报》的创刊号就刊载了“法国之美女优”“日本之美艺妓”“上海之美校书赵香玉”照片。来自不同国度的三张照片并排一页,除了有“别开生面”的目的,多少还掺杂着中外比较的意味,无论如何,《小说时报》从创刊之初就与名妓建立了不可分割的联系。

尽管《小说时报》的扉页从未离开过名妓照片,但在面对封面的具体处理时,绘画与文学之间的传统内在联系还是凸显出来。前三十四期封面除临时增刊选用京剧演员贾璧云扮照外,全部采用水彩时装美女画,这也体现出《小说时报》的办刊宗旨。尽管这些封面画上的女性身份非常模糊,我们仍能够依据图像中所传递的信息,对她们进行一番辨识。首先,与晚清画报、娱乐指南等印刷媒体上的名妓图像不同,《小说时报》封面上不再有题字,导致这些女性都是姓名无法识别的“无名氏”,这意味着《小说时报》封面不再是名妓们的广告宣传媒体;其次,与名妓活动相比,这些无名女性的行为举止发生了变化,刺绣、洗衣、晾晒、提水等家务劳作暗示出《小说时报》封面女性的家庭女性身份;最后,封面人物的新式发型、服饰,与弹钢琴、拉小提琴、阅读等行为,都指向一个共同话题——都市时尚。因此,这些封面画上的新主角,很难再与名妓划上等号,她们是想象中的都市女性。

尽管《小说时报》封面上的女性形象不能再等同于名妓,但这并不意味着她们与名妓形象毫无关联。封面女子显然是引领读者的:她的表情和穿着建立了最初的表面印象,这印象是和杂志里的其他图片相联的。[8]从《小说时报》的封面人物绘画与扉页名妓照片的比较来看,它们有着千丝万缕的联系。

(一)《小说时报》封面人物与花卉、柳叶的组合来自名妓图像的传统

从《小说时报》封面画的统计来看,封面人物与柳叶的组合至少出现5次,而与花卉的组合则达到7次以上。女性人物与花卉的组合,常见于中国传统仕女画,但无论是梅、兰、竹、菊,还是荷花、牡丹等,与仕女的组合都有着具体的寓意,从而暗示出人物的品性与道德。但就名妓群体而言,在摄像的布局时,“桌上放置的鲜花是名妓照片中一种常见的摆设,以‘花’的谐音来暗指她的职业”[3]60。“花界”亦指妓女行业,“烟花柳巷”是传统青楼妓馆的代名词。应该说,在名妓图像兴起之后,花卉与柳叶就退却了它的传统寓意,也不再细究花卉的类别与具体指代,而主要作为名妓职业的暗指。

可见,《小说时报》封面人物与花卉、柳叶的组合,是源于近代名妓图像中使用习惯。但问题在于,观众很难再把这些封面女性与妓女职业挂钩。如《小说时报》创刊号(图1)上使用了柳叶,但封面女性面部的大角度转向表达出她们意图展示一种新潮的发型(名妓图像尽管也有背向观众展示发型的现象,但他们通常不愿放弃展示面容的机会,因而发明了一种“对镜而坐”的图像模式,使脑后发髻与面部姿色都能得到有效的展示)。可见,《小说时报》封面的画面主体不再是女性的面容,而是转向了时尚话题。而作为画面重要组成部分的柳叶和花卉,在散发出一定的引诱和暗示信息的基础上,更引申为现代女性活动空间的拓展,户外活动不应是男性与名妓的特权,现代都市女性同样可以尽情享受。

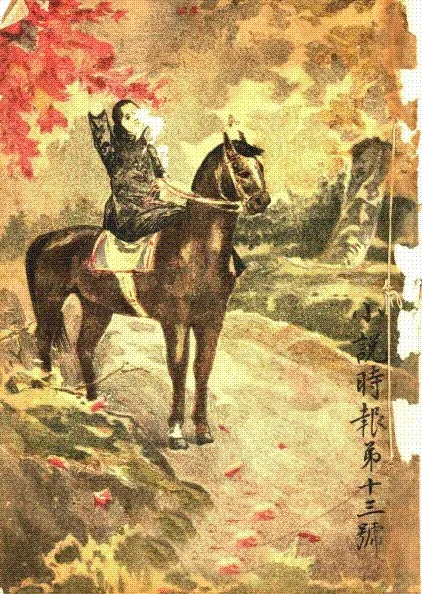

图1 《小说时报》第1号封面(图片来源:作者自藏)

(二)《小说时报》封面人物的行为举止受到扉页名妓图像的启发

《小说时报》封面女性的活动,除去前文提到的刺绣、洗衣、晾晒、提水等传统家务之外,另有骑马、划船、弹钢琴、阅读等行为。如果说前者指代家庭女性的身份,那么,后者则表现出一种新型的休闲方式。这些新型的行为举止,无疑突破了传统女性的日常活动半径,是对男权的一种挑衅,但它的源头还是受到来自名妓的启发。

《小说时报》第十三号封面(图2)所描绘的骑马女子,侧向的坐姿在暗示主角所着裙装的同时,还表达出一种扭捏和害羞,她显然不是熟稔的骑者。作者之所以描绘女性骑马的行为,在《小说时报》第十八号的扉页(图3)中可以找到答案。在名为“北京名妓翟小顺骑马摄影”的照片中,名妓身着裤装,一手执鞭,一手执缰,自信的表情传达出她显然是经过骑术训练的,只是脚上的“三寸金莲”显示出她并不适合此道。可以看出,封面女性骑马的描绘,来自于扉页名妓摄影照片中的真实存在。

图2 《小说时报》第13号封面(图片来源:作者自藏)

图3 《小说时报》第18号扉页:“北京名妓翟小顺骑马摄影”(图片来源:作者自藏)

《小说时报》第九号封面描绘了一个背向观众的弹钢琴女性,背向的坐姿一方面展示出主角的新式发型与弹钢琴姿态的深入描绘,另一方面,同样透露出一种犹抱琵琶半遮面式的扭捏。《小说时报》的扉页至少刊载过两次名妓弹钢琴的照片,与封面画不同的是,扉页照片的布置,则无疑是以人物为主,在表现出弹钢琴这一行为的同时,名妓的面部是必须突出的重点,从而形成了钢琴只是摄影道具的画面感。尽管封面画与扉页照片表现出不同的表述重点,但封面画与扉页照片的题材还是一致的。

女子划船的行为出现在《小说时报》第十七号封面(图4)上,该封面画同样选取了背向观众的构图,表现出一个时髦女子的泛舟场景。在同期的扉页上,一张“红妆泛棹”的照片(图5),刊载了名妓小宝玉的撑船留影,名妓们呆板的站姿显然不符合撑船动作所需的强烈动势,粗大的竹篙和船舵与名妓的纤纤玉手显得极不相称,显然,这也是一张精心布置的“摆拍”。尽管如此,它还是给封面提供了一个有价值的题材。

图4 《小说时报》第17号封面(图片来源:作者自藏)

图5 《小说时报》第17号扉页:“红妆泛棹”

可以看出,扉页照片上名妓的活动,为封面画上女性的“出格”行为提供了参照依据。一方面,从本质上看,摄影照片是一种真实报道,而绘画则是艺术手法的表现,读者无法像阅读照片那样去苛求封面画的真实性;另一方面,封面上大量背向读者的构图设计(据统计,共出现8次),回避了对人物面部的辨识,进一步弱化了对人物身份的关注。因而,《小说时报》封面在处理女性形象时,通过对名妓模仿的同时,又弱化一些人物的身份特征,模糊了都市女性与名妓在形象上的界限,以促使公众对“新女性”的接纳。从《小说时报》的发行量和持久性来看,这一方法的效果无疑是显著的。

三、《小说时报》封面人物来自对扉页名妓形象的改造

名妓是一个独特的群体,她们以时尚之名出现在晚清印刷媒体上,已经得到公众的认可,并且引发了都市女性的模仿风潮。“1908—1921 年,上海妓家领女性时装之潮流,每推出新装不到一周,全市争相仿行,未及两周,外埠大城市也渐有步其后尘者。”[9]173《小说时报》自然了解这种现象与争议,但作为以营利为目的的印刷媒体,它必须做到在商言商,即在吸引更多人关注的同时,又避免来自社会的批评,以博取自身利益的最大化。上文提到,《小说时报》封面接纳了名妓图像的布局传统和人物的行为举止,力图创造出与时代同步的“新女性”形象,但这种接纳不是无条件的,必须对名妓的形象进行改造。

(一)遮挡人物面部以回避情感交流

约翰·伯格(John Berger)在《观看之道》中写道:“男性观察女性,女性注意自己被别人观察。这不仅决定了大多数的男女关系,还决定了女性自己的内在关系,女性自身的观察者是男性,而被观察者为女性。因此,她把自己变作对象——而且是一个极特殊的视觉对象:景观。”[10]64从刊载在《小说时报》扉页上的名妓照片来看,除了展示时尚的装扮与标新立异的行为举止之外,一个重要的特点就是对人物面部的重视,其中,眼睛无疑是最重要的,它决定了与观看者之间的情感交流。

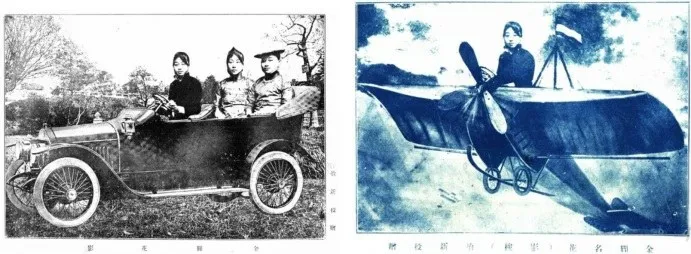

无论标准化的站姿或坐姿,还是侧躺着的名妓照,人物的面部总是得到光源的最大化青睐,对面部的聚焦清晰地勾勒出其五官特征,或直视或偏离的目光总是传达出一种期许——观众对此是否满意。就连她们在操纵复杂的飞行器或汽车时(图6),总不忘将面部转向观众。可见,名妓们把自己变成供大众观看景观的同时,还试图以情感交流的方式取悦观看者,以获取某种反馈。

图6 《小说时报》第26、27号扉页名妓与汽车、飞机合影

前文提到,《小说时报》封面共有8次背向观众的构图,背向的结果就是回避了传统的观看方式,体现出封面人物对待观众的态度变化。人物面部的隐藏,切断了封面人物与观众之间的情感交流,主角的喜怒哀乐,全凭观看者的主观臆断。尽管根据创作者在画面上预设的情节提示,读者仍可以感受到其中的大体气氛,但这无疑是间接且晦涩的(关于背向观众的构图,有研究者认为是因作者徐咏青不擅人物画的原因,本文通过考察《小说时报》三十四期封面,发现其中不乏人物面部的精彩描绘,而签名同样是徐咏青,显然,这一推断是不可靠的)。

约翰·伯格认为,男性通过观察女性的情绪、举手投足,乃至于暗示,才决定如何对待她们。[10]63作为被观看者的封面女性,在面部缺失的情形下,也就隐藏了情绪。观看者在这一设置下,会由于无法读取到完整的信息,而不能做出准确的判断,从而影响到读者的心理评价。在缺乏完整信息的情形下做出的评价,无疑是片面且冒失的。

对封面人物面部的隐藏是否仅仅为了干扰读者的判断?除此之外,还有无其他影响?《小说时报》第六号封面(图7)对此作过完整的回应。第六号封面描绘了一个五官立体、面容清秀的女子,她留着蓬松的刘海与细长的鬓角,结合她的窄短袖与裤装来看,这一整体装扮受到来自名妓的影响。更重要的是,第六号封面选取了一个自然山水的场景,而主角正在观看自己在水中的倒影,欣赏自己的时髦装扮。画面进一步提示出这个封面女子的内心世界,自我欣赏才是梳妆打扮的真正目的。此外还透露出,无论有无旁观者,时尚都应该成为现代女性的日常。

图7 《小说时报》第6号封面

可见,这些背向观众的封面人物,尽管她们的衣着与发型与名妓并无区别,但创作者通过有效的布局,回避了观众与画面主角之间的情感交流,使观众混淆了都市女性与名妓两者之间的界限;并进一步提示出,都市女性与饱受争议的名妓不同,她们并无意加入舆论话题,或者根本不在意舆论评价,这些时尚女性的装扮目的,只是为了满足自己内心世界的需求,与旁观者无关。

(二)嫁接劳作场景以满足社会期许

《小说时报》封面有四期专门描绘女性劳作的场景,分别是第七号(晾晒)、第八号(提水)、第十号(刺绣)和第十一号(洗衣),由于这些人物从事着再熟悉不过的日常家务劳作(图8),显得与其他封面有些格格不入。但假设读者去除画面上这些有关劳作的元素,不难发现,她们仍然与时尚紧密相关。倒“V”形的长刘海、轻盈的洋纱布、裤装代裙装等,都是来自名妓引发的时髦装束,她们与晚清女性的少妇梳髻、少女长辫,宽大的裙装遮盖全部身体的装扮,已不可同日而语。事实上,对这部分女性群体而言,她们受到时尚之风影响的时间要较晚。“首先出现服饰变化的是开始尝试都市娱乐消费的上层女子和进入都市职业领域谋生自立的女性。囿于传统家庭生活天地的女性服饰变化则不明显,如女佣衣着变化不大,多穿色布,饰以韭菜宽边,下着肥裤。”[9]174

图8 《小说时报》第7、8、10、11号封面

《小说时报》对家庭劳作女性的描绘,其依据是来自男性对女性的想象空间。在满足观看者的前提下,乖巧和顺从始终是不变的主题,它的特点主要有三个方面:首先,对女性美的描绘,愈发紧身的服装勾勒出女性的身体特征,裸露的皮肤和腰身曲线得以突出展现;其次,背景画面展示出传统家庭生活的场景,柳下、河边、庭院一角等,无疑都是常见的生活场景,与都市无关;第三,家务劳作的展现,体现出对传统美德的延续。可见,这些女性虽然愈发时尚,但在创作者的笔下,家庭生活仍是她们的重要职责,反映出社会对女性的期许。

晚清社会的变革中,风气渐开,女性解放思想兴起,自谋职业的女性身份的形成,使女性的地位和装束的改变成为可能。有研究表明,当女性从属于男权制度时,与其身份紧密相关的服饰通常几个世纪因袭不变;而女性一旦开始寻求和男子一样的平等地位时,就会出现形象和服饰的迅速变化。[11]10而根据作者的观点,第一批以自身能力服务社会的独立女性的出现,则要在20世纪20年代中期,第一代女学生走出校门和日渐成长之后。从画面来看,这些女性所生活的空间和从事职业,仍然是传统且私密的。因而可以假定,创作者是将名妓的发型与服饰嫁接到家庭女性的身体上,试图创造出一种新型的家庭女性形象。

创作者意图拓展时尚的生存环境,创造一种塑造现代女性的视觉语境,而名妓仍然是这一活动中的同盟者。在大众的眼睛里,新的西洋物质文明是与妓女的形象相联在一起。[12]借助于名妓这一媒介,西方现代生活方式得以被中国接纳。但就此而言,时尚仍是名妓们的专属名词,只有当最新的潮流与女性的日常紧密相关时,时尚才真正在中国女性的群体中扎根。因此,将时尚与家庭劳作场景的嫁接,一方面既迎合了社会对女性的传统期许和定位;另一方面,也是都市时尚从名妓到大众的移植过程。与名妓群体不同的是,“良家”们的时尚是需要被约束的。

(三)回归传统审美——描绘被时尚包裹的传统身体

作为城市变迁的标志,名妓的服装从宽松走向紧身,愈发收短的袖口裸露出更多的肌体,而裤子的流行也更能够体现女性的身体曲线。这些新式服装不仅勾勒出女性的身体轮廓与性别特征,还影响到她们的姿态与行为。当她们被新式的衣着重塑身体与动作时,这些女性的举手投足都发生了改变,于是名妓群体中产生了新的行为举止。

晚清名妓身着男装的现象极为常见,《小说时报》扉页也有多次刊载,首次的刊载出现在第十一号上,最盛大的一次在第二十二号上,名为“民国二年四月欢迎菊榜中选各女士大会纪念留景”,一次刊载了18 名身着男装的名妓照,如不通过标题和下方人物姓名来检索,“几不辨其为女也”。男装的名妓们常常摆出一副男性标准姿势,传达出一种权力和自信。这种新式的身体姿态所传达出的肢体语言,标志着她们是新女性的代表。

名妓的日常活动受到租界法律的保护,在租界以外,名妓的张扬还是会受到来自各个阶层的文人的批评,《小说时报》对此心领神会。一方面,名妓所倡导的时尚话题是《小说时报》的“别开生面”之处,时尚意味着更多读者的关注;另一方面,《小说时报》出版方也意识到,社会风气对于女性尚未打开,女性仍需从属于男性。因此,鉴于需要在这二者之间找到一个平衡点,一种被时尚包裹的传统女性身体姿态走向前台。

在传统儒家思想所倡导的主流社会意识形态中,对女性的要求是“三从四德”、足不出户和相夫教子,并因此延伸出一系列女性美的标准,“肩若削成、腰若丝素”,“纤纤玉笋”的缠足更是纤弱之美的极致。在这一标准体系下,对女性的行为举止也作出相应的规约,含胸、颔首、削肩、步生莲花等,是标准美人的动作。温柔弱小、纤腰细肢基本是美人的代名词。

不难看出,《小说时报》封面女性还是遵循了传统美人的一贯标准,以十五号、二十号、二十三号为例(图9),尽管封面画作者压低了视线,形成仰视的观看角度,但从人物头部与身体的比例来看,身体还是显得娇小,并且,狭窄的肩部挤压着人物的上半身,进一步强化了这种纤弱感。微微探出的步伐暗示出温顺的动作,尤其是对脚部的刻画,表现出以小脚为美的传统观念仍在持续发挥着作用。茫然或暧昧不清的表情,反映出女性对这种时髦装扮的陌生,尽管外观发生了改变,但她们的思想仍是保守和含蓄的。

图9 《小说时报》第15、20、23号封面

创作者对这些封面女性的行为举止和面部神情的设计,与扉页名妓形成了鲜明的对照,她们与名妓的夸张、自信、权力等行为描绘毫不沾边。在时尚服饰的包裹下,她们的身体与观念都来自古典文化的浸润。

《小说时报》固然开辟了封面画的新领域,但这些始终与标榜女性独立、权力等相关的行为举止相去甚远。尽管这些女性的外在装扮已经相当前卫(图10、11),但时髦的服饰与传统的身体,却形成了一种矛盾的组合。“时装的日新月异并不一定表现活泼的精神与新颖的思想。恰巧相反。它可以代表呆滞……在政治混乱期间,人们没有能力改良他们的生活情形。他们只能够改造他们的贴身环境——那就是衣服。”[13]这种外在的改变来自现代都市环境的塑造,但就女性的内在气质而言,并没有发生实质性的革新。“‘变革’中的时代美女装饰已够新潮,身姿面容却依然一派古典。”[11]29女性新的神情、气质,乃至于行为举止,需要新的文化的进一步培育和滋养。

图10 《小说时报》第5号封面(图片来源:作者自藏)

图11 《小说时报》第24号封面(图片来源:作者自藏)

结语

对于中国近代文化史、思想史而言,关于《小说时报》封面的探讨是一个非常细微的话题,但封面是一个出版物的表皮,可以将其视作文化潮流的视觉表征,当其加入同时代的视觉艺术潮流时,就会产生更大的影响。《小说时报》创刊者的一个创新动作,原本意在吸引读者,但作为一种印刷媒体,其封面视觉文化的传播,不会以创刊者的意志为转移,尤其是作为通俗文学的代表刊物之一,《小说时报》封面开创了“鸳鸯蝴蝶派”刊物的视觉风格,无疑会影响到《礼拜六》《眉语》等刊物的封面。作为一种类型化的视觉语言,《小说时报》的封面是近代期刊视觉系统中不可或缺的构成者之一。

本文通过对《小说时报》封面时装美女画与扉页名妓照片的比较,从人物的服饰、行为举止和画面布局等方面,联系晚清租界文化与本土文化的关系,考察了时尚文化对《小说时报》封面女性的影响。研究发现,虽然《小说时报》封面上的时装美女与其扉页中的名妓照片有千丝万缕的联系,但封面女性形象的形成还是与时代风气的塑造有更密切的关联,确切地说,创作者选取了一种折中的办法来调和租界文化与本土文化之间的关系。对名妓图像的改造与利用,模糊了都市女性与名妓之间的界限,将时尚移植到都市女性的日常生活中。媒体与出版技术的发展,加速了特权的分解,原本掌握在名妓群体手中的时尚话语权,正逐步向大众过渡。

一般看来,期刊的封面从时装美女画到时尚摄影的过渡,是由于摄影技术的发展和印刷技术进步促成的。从当前的研究来看,技术的创新固然会促使设计的进步,但这只是表层的,它忽视了外部环境对大众内心的塑造,更深的层次在于经过新文化的洗礼,使中国女性由内而外地转变为现代都市女性后,在公共领域的公开露面才成为可能。因此,本文对于《小说时报》封面的研究也能够为此提供一个有说服力的参照。