优化论视角下《鱼米之乡》菜名英译研究

2020-09-24张曼妍

张曼妍

摘 要: 邓洛普·扶霞的《鱼米之乡》是一部介绍中国美食的著作,获得了多项大奖,在西方引起了广泛关注。书中菜名的翻译非常出彩,本文从优化论视角解读书中的菜名翻译,发现深深契合“优化论”原则。作者主要运用直译、加词和换词的方式让西方读者既“好之”“乐之”,又传递中国文化。本研究解读西方学者对中国菜名的翻译,有助于优化中国菜名的本土英译和助力中国文化的对外传播。

关键词: 《鱼米之乡》 英译 优化论 菜名

一、引言

中国饮食文化是中华文化极为重要的部分。由于不同国家对饮食有着同样的热爱,因此美食总是联结不同地区的最便捷的纽带,也是中国文化的一个载体。对中国菜名翻译的研究有助于中国文化的对外推广。《鱼米之乡》是英国作家邓洛普·扶霞介绍江南美食的力作。邓洛普·扶霞是英国人,获剑桥大学文学学士、伦敦大学亚非学院汉学硕士学位。她曾于1994年来到四川大学交流学习,并进入四川烹饪高等专科学校学习专业厨艺。扶霞十分热爱中国饮食文化,业已研究该领域二十多年并创作了多本介绍中国菜的书籍。《鱼米之乡》获得了多个奖项,包括素有“饮食界奥斯卡”之称的詹姆斯·比尔德烹饪写作大奖,成为西方最畅销的书籍之一。这巨大的影响力彰显出该书极为成功的翻译效果。扶霞在翻译菜名时充分发挥创造力,因此,研究书中菜名翻译的优势之处无疑会受益中国饮食文化的对外推广。鉴于《鱼米之乡》的菜名翻译富有美学特点,深深契合许渊冲的“优化论”,以“优化论”为理论框架展开分析,有望清晰地分析出《鱼米之乡》菜名翻译的特点。

近些年中餐作为中国文化的一个表现方式显得格外引人注目。目前,对菜名英译的研究已经十分翔实。近十年来,学者们从文学文本翻译、文化传播和科学研究的角度切入提出的翻译方法主要包括:直译、意译、直译加解释和音译。包登玉[1]在上述基础上提出了三种新的翻译方法:意译加注、直译加意译和音译加解释。总的来说,不外乎直译、音译、意译和解释四大要素。刘阳[2]从多元文化互补翻译理论角度出发,提出了囊括上述所有要素的翻译方法和具体细则,十分详细,适用性很广,可以说该方法对所有中国菜名英译均适用。对于显性菜名采取直译策略,具体而言有三种翻译方法:主要食材+其他食材、酱料;烹饪方法+主要成分+其他成分、酱料;口味+烹饪方法+主要成分+其他成分、酱料。针对隐性菜名,他建议直译+解释的方法(包含数字、人名、地名和器皿)。对于完全由文化和社会因素构成的菜名,直译是行不通的。因此,他建议“解释+直译”的方法翻译包含烹饪器皿、中国式吉祥寓意、神话、传说和暗含深意的菜名。最后一类为外国人所熟知的菜名,他提倡音译。总体而言,对中餐名英译方法的研究已经十分完整,但鉴于以往的这些研究均以中国译者的作品为研究对象,鲜少涉及外国译者的翻译,笔者尝试对英国汉学家邓洛普·扶霞的翻译版本进行分析研究。自扶霞的《鱼米之乡》在西方出版以来,广受好评且十分卖座。本文从许渊冲的“优化论”出发,力求发现扶霞译本的亮点所在。本研究将对中国菜名英译和饮食文化的传播有一定帮助。

“优化论”是许渊冲提出的一个翻译理论体系,侧重翻译过程的文化表达[4](92-96)。许渊冲先生是中国翻译界泰斗,“诗译英法第一人”。他的翻译极具美感,创造出一套完整的文献文本翻译理论,称为“优化论”,可从本体论、认识论、方法论等角度进行解读[5][6]。“优化论”的本体论是“三美论”和“优化原则”,译者应当不断优化翻译,使译文达到形美、音美和意美的效果。“三美论”主要是针对诗歌翻译提出的理论,在实用型文本翻译中适用性不强。“优化论”的方法论包含“三化论”和“创译论”。“三化论”即在翻译过程中使用加词、减词和换词的方式分别达到使译文深化、浅化和等化的效果。“创译论”是指使用创造性翻译的方法在译文中弥补翻译导致的源文本信息缺失。“优化论”的目的论是“三之论”,译作达到让读者“知之、乐之和好之”的三种境界。鉴于菜名翻译属于实用型文本翻译,“三美论”强调的“形美、音美和意美”适用性不强。本研究将从“三化论”和“三之论”的角度切入,分析扶霞译文的翻译方法和翻译效果。

二、《鱼米之乡》中文菜名特点分析

不少学者都对中国菜名特点做过分析,发现中餐名包含数字、缩写、四字表达、食材、钱财、烹饪方法、地点、文化色彩等因素[8][9],但这些描述比较散乱,不成体系。笔者发现瞿松[3]给出了十分完整的菜名分析。他把中国菜名分为显性菜名和隐性菜名两大类,大类下有具体的原则。显性菜名包含五类:主食材+副食材;主食材+烹饪方法+副食材;烹饪方法+(主)食材【+切菜方式】;描述+(主)食材+【切菜方式】;(主)食材+烹饪器皿。隐性菜名也有五种:以历史人物名命名;以地名命名;以传奇命名;以行话命名;以隐喻修辞命名。通常,显性菜名直接描述菜品而隐性菜名使用修辞或者包含社会文化因素。鉴于瞿松[3]详细系统而完整的分析,本文对《鱼米之乡》菜名翻译的研究将建立在该基础上。

《鱼米之乡》展示了江南地区的大量菜品。本文按照瞿松[3]所述,从显性菜名和隐性菜名两大角度分析《鱼米之乡》。鉴于书中主要为家常菜的菜名,本研究主要涉及显性菜名分析。

《鱼米之乡》中的江南菜品分成了13类:开胃菜,肉,禽蛋,鱼和海鲜,豆腐,蔬菜,汤,饭,面,糕点小食,甜点,饮料和基础菜。后六种菜比较简单,介绍的是主要食材,本研究将关注前七种菜品名,共有107道菜。

首先,这些菜名大都为显性菜名。29个菜名遵从了“主要成分+次要成分”的原则。22个菜名遵从了“主要成分+烹饪方法+次要成分”的原则。12个菜名翻译体现了“烹饪方法+主要成分+切菜方法”的原则。13个菜名翻译是“描述+主要食材+切菜方法”的原则。因此,显性命名原则出现了76次。31个菜名体现了5种隐性命名原则。具体来说,4个菜名体现了“以伟人名字命名”原则,11个菜名遵从“以地点命名”原则,1个菜名是“神话传说类命名”原则,4个菜是“行话术语命名”原则和11个菜名是“隐喻命名”原则(其中有一道菜既符合“以地點命名”又符合“隐喻命名”)。

其次,书中菜名富有地域色彩。书中菜名以吴语方言描绘,比如:“苔菜小方方”的“小方方”在吴方言指小的方块肉,“肉丝跑蛋”中的“跑蛋”是吴方言音译,意为煎蛋,“开洋炒菜”中的“开洋”是浙江地区对虾米的称呼。此外,笔者还发现地方特有术语和地名的运用给菜名带来浓厚的地方色彩。比如:“腌笃鲜”是吴语方言区特有术语,“老上海熏鱼”的“老上海”富有地域色彩。

基于以上分析,笔者推断书中大多数菜名都可以使用直译策略,按照刘阳[2]的翻译方法进行翻译。但此外,译者还应该注意菜名中文化因素的表达。本文通过比较刘阳[2]提出的译法和扶霞·邓洛普采用的译法分析扶霞译法的特色。

三、“优化论”视角下《鱼米之乡》菜名翻译方法特点分析

笔者发现107道菜中只有46道菜符合刘阳[2]提出的直译方法,61道菜都得到了创造性翻译。本研究在“优化论”的指导下展开分析,试图发现扶霞译法的创造性。考虑到文本类型为菜名翻译,“三化论”和“三之论”最适合此研究。

理论上所有菜名都可以根据刘阳[2]提出的方法翻译。然而,邓洛普·扶霞对大部分菜品都进行了创造性的翻译。笔者首先分析符合刘阳[2]翻译方法的菜名,其次把目光投向创造性翻译的菜名。本研究从“三化论”角度评估翻译方法的效果。

共有46道菜符合刘阳[2]提出的翻译方法,其中四道菜在符合之余还有其他特点。这四道菜为:“雪菜蒸鲈鱼”(Stewed sea bass with snow vegetable),“雪菜大汤鲜鱼” (Soupy fish with snow vegetable), “油爆虾” (Oil-exploded shrimp) 和 “雪菜毛豆” (Green soybeans with snow vegetable)。这四道菜名是显性菜名,按刘阳[2]所述应该采用直译的翻译方法。扶霞的翻译方法正是直译,不过扶霞是字面直译而不是刘阳[2]的解释性直译。在“雪菜蒸鲈鱼”“雪菜大汤鲜鱼”和“雪菜毛豆”这三道菜名里,扶霞将“雪菜”翻譯成“snow vegetable”而不是英文里相对应的“pickled cabbage”。我想这是因为“雪菜”本身听上去就有美感和画面感,字对字译成“snow vegetable”,在有配图介绍的情况下首先不会产生误解,其次能比较好地还原菜品在源语言中的美感,加上雪菜本来就不是西方常见菜,愣是翻译成学名带有距离感和陌生感,带有异域色彩的字面直译更可以激发读者好奇心。作者认为该译法优化了翻译。此外,“油爆虾”翻译成“oil-exploded”。这里的“oil-exploded”也是字面直译法,同样的“油爆”并不是西餐的烹饪方法,在书中有配图和解释的情况下,这种字面直译法非常带有画面感又有异域色彩,能很好地引起读者好奇心和注意力。

至于与刘阳[2]提出的方法不符的菜名英译,笔者发现扶霞使用了以下4种处理方法完成61道菜名翻译:加词、直译、减词和换词。具体来说,直译使用10次,加词使用了35次,减词7次及换词使用9次。

加词的方法使用了35次。在五类凉菜的英文译名的最后,扶霞都加上了“salad”一词。这些菜名是“凉拌黄瓜”(Quick cucumber salad),“葱油海蜇皮”(Slivered white Asian and jelly fish salad),“葱油莴笋”(Celtuce salad with spring onion oil) ,“金陵素什锦”(Nanjing New Years salad)和“百合拌西芹”(Lily bulb and celery salad)。这些菜都是蔬菜拌蘸料的冷食,可看成中式的沙拉,在翻译时加上“salad”会让西方读者有种熟悉感,在英文语境中还原了凉菜的口感。

剩下30种菜可分成5类。第一类因加上了地名、食用场合和相关宗教色彩而体现出文化色彩。

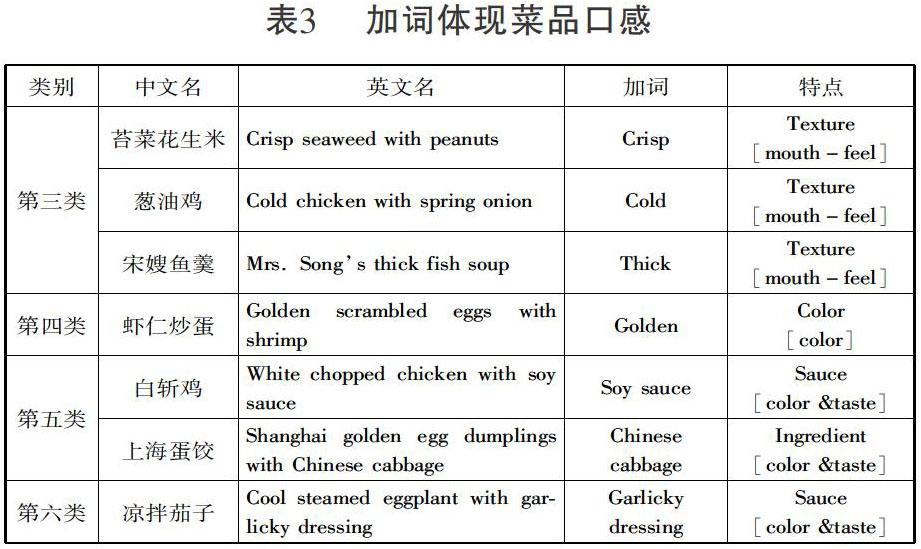

第二类通过增译食材、酱料和烹饪方法的方式展现了菜的口味。

第三类增译菜品的口感,如:“葱油鸡”(cold chicken with spicy onion oil)增译“cold”(凉)。第四类增加形容词描述菜品色泽,例如“虾仁炒蛋”(Golden scrambled eggs with shrimp)中的“golden”。第五类通过增译酱料和食材,表现了菜品的“色和味”,“白斩鸡”(White chopped chicken with soy sauce)增译了酱油“soy sauce”。笔者认为上述这些不同种类的翻译都丰富了菜品的色、香和味,因而强化了译文效果。

直译使用了10次。“东坡肉”在翻译时是需要解释的,而扶霞直译成了“Dongpo pork”,在配图的辅助下能让读者了解这道菜的内容,又传达了文化信息,激发读者好奇心,什么是“Dongpo”?“醉鸡”“Drunken chicken”,喝醉了的鸡,富有拟人的味道。这些有意思的名字吸引了读者的注意力,这类有特色的直译对传播中国文化有不小的作用,英文的有意思平衡了中文的生动活泼。笔者认为这10次直译给菜名平添文化色彩和引起读者兴趣,翻出了更好的效果。

减词使用了7次。其中5次减掉了烹饪方法,其余2次删减了原菜名的主要食材。作者认为减词简化了英文菜名。

换词使用了9次。其中4次在英文译名中达到了和中文菜名一样的效果。“鲞扣鸡”的“扣”是指盛在碗里的菜倒扣过来放于盘子上,但是这个词很难翻译,而扶霞创造性地把“扣”这个动作译成动作涉及的器皿“碗”(bowl)。“金汤番茄土豆烧鱼”(Zhoushan fish chowder)是一道烧出了浓汁的菜,与西方国家的海鲜浓汤相似,翻译成“chowder”非常贴切地在英文中表达出来。“蛤蜊炖蛋”(Fresh clam custard)则类似于西方的蛋羹,因而把炖蛋换译成蛋羹(custard)能让读者一看就在头脑中浮现这个画面。