针刺调控神经再生治疗缺血性脑中风实验研究的文献计量学分析❋

2020-09-24吴春晓徐影珊唐纯志

吴春晓,徐影珊,唐纯志

(广州中医药大学针灸康复临床医学院,广州 510006)

缺血性脑中风会产生一系列氧化应激、炎症以及兴奋性氨基毒性等病理反应[1-2],造成大量的神经细胞丢失以及损伤。神经元减少和损伤是导致神经功能缺损的主要原因,因此神经元的再生与修复是治疗缺血性脑中风的关键。有研究表明,脑损伤后机体自身的神经元修复和增殖是有限的,内源性神经元的新增数量还不到脑损伤丢失的1%[3],远无法满足脑损伤神经元的修复和补充。脑室区域的神经干细胞虽有分化增殖作用,然而在脑中风过程中分化出来的大部分是胶质细胞[4],因此促进神经干细胞分化增殖为功能性神经元对治疗缺血性脑中风具有重要意义。

研究表明,针刺治疗能促进缺血性脑中风脑内神经干细胞的分化增殖,促进神经干细胞增生和转化成功能性神经元,从而改善缺血性脑中风的神经功能缺损症状[5-6]。然而目前从针刺调控神经再生的机制研究中,发现针刺治疗方法多样、选穴各异,但未形成规范统一的方案。因此,本研究通过文献计量学方法,将近年来针灸调控神经再生治疗缺血性脑中风的文献研究进行整理分析,以便了解目前实验研究进展以及寻求最佳治疗和选穴方案,为后续的基础与临床研究提供理论依据。

1 资料与方法

1.1 文献来源

通过Medline(OVID)、Embase(OVID)、Cochrane library、中国知网(CNKI)、重庆维普(VIP)、中国生物医学文献服务系统(CBM)、万方7个数据库进行文献检索,检索时间从入库至2019年1月10日。

1.2 检索策略

针灸检索词(A):针灸、针刺、电针、头针、毫针、火针、皮内针、耳针、针法、圆利针、手捻针、头皮针、体针、温针、长针、巨针、锋针、铍针、大针、穴位;有关缺血性脑中风检索词(B): 中风、卒中、脑血管、脑梗塞、脑梗死、脑栓塞、脑缺血、脑缺血再灌注;神经再生检索词(C):神经再生、再生,检索式为A and B and C。

1.3 文献纳入标准

针灸疗法调控神经再生机制治疗缺血性脑中风的实验研究文献;针灸疗法主要为针刺(包括电针、手针、头皮针等)。

1.4 排除标准

重复发表、临床研究、综述、系统评价、病例报道文献等。

1.5 数据提取与统计

文献筛查由2名研究者独立执行,意见不同则由有经验的第三者协商而定。采用Excel 2016版本将文献相关信息进行提取,主要包括论文题目、发表年份、文献类型、发表期刊、期刊类型、第一作者单位、基金资助、实验动物种类以及性别、造模方法、选穴方案、择经规律以及针刺方法。运用Excel统计功能将分类的相关信息进行综合统计分析。

2 结果

2.1 文献结果

图1示,中外7个数据库共检索出462篇文献,通过阅读文献和摘要筛除重复文献152篇,综述类文献55篇,与主题不相关文献108篇;剩余147篇下载全文进行阅读,筛除重复文献 6篇,会议摘要3篇,综述类文献6篇,干预方法非针灸3篇,研究对象非缺血性脑中风3篇,非动物实验1篇,非神经再生机制69篇,最终纳入56篇进入统计分析。

图1 文献筛查流程

2.2 文献特征

2.2.1 年度发文 56篇文献中,2016、2010年各7篇,2015年6篇,2013年5篇,2018、2014、2007、2006年各4篇,2011、2009年各3篇,2017、2008年各2篇,2012、2005、2004、2003、2002年各1篇。2001~2010年发文总量24篇,2011~2019年发文总量32篇。

2.2.2 文献收录类型 56篇文献中,SCI期刊收录16篇(28.6%),CSCD期刊收录14篇(24.5%),中文核心期刊收录2篇(3.5%),科技核心期刊收录8篇(14.03%),普通期刊收录2篇(3.5%),学位论文收录14篇(24.56%)。如杂志被多个数据库收录,按高一级数据库为主进行统计,即SCI>CSCD>中文核心>科技核心>普通期刊。

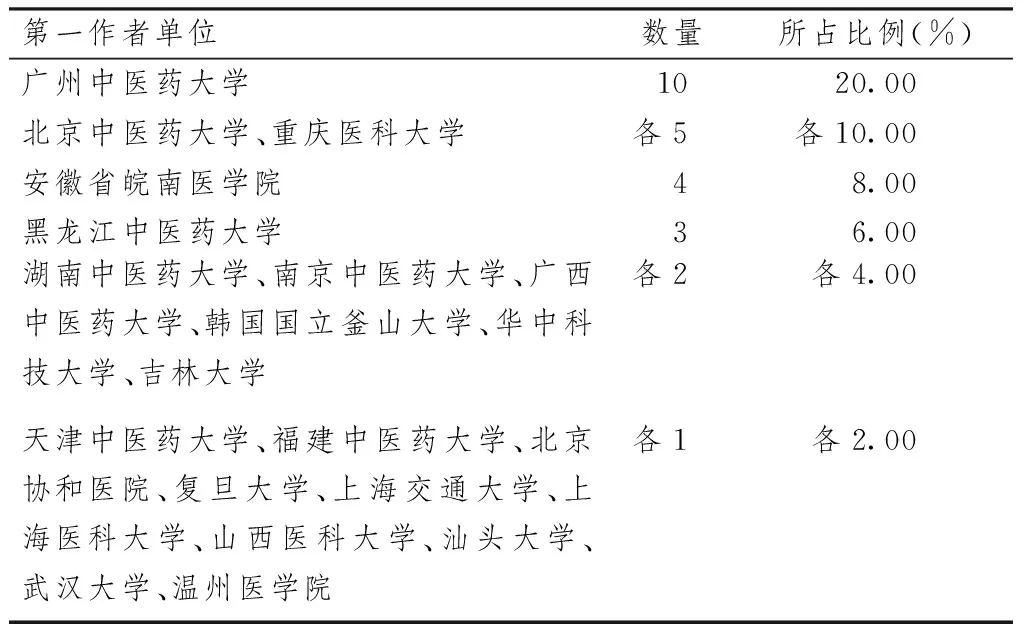

2.2.3 发文文献的单位情况(表1)

2.2.4 基金资助 56篇文献中,共36篇(64.4%)文献有相关基金的资助。其中国家级基金资助共20篇(国家自然科学基金19篇,973国家重点基础研究发展计划1篇),省部级基金资助共20篇(省自然科学基金16篇,省科技计划项目4篇),厅局级基金资助共2篇(省中医药管理局2篇),市级基金1篇,其他资金资助4篇。

表1 第一作者单位发表文献分布情况比较

2.3 纳入文献的实验特征

2.3.1 实验动物 纳入研究的实验动物按品种统计,其中SD大鼠39篇,Wistar 大鼠15篇,C57BL/6 小鼠2篇;按动物性别分析,其中雄性动物49篇,雌性动物2篇,雌雄兼用3篇,未提及性别2篇。

2.3.2 造模方法 缺血性脑中风的动物模型制备方法主要为大脑中动脉堵塞模型(MCAO),其中MCAO线栓法48篇,MCAO化学法4篇,MCAO(电凝法凝闭MCA)3篇,胡须体觉皮层局灶性脑缺血以及脑缺血缺氧模型各1篇。

2.3.3 主要观察指标 纳入文献的观察指标为调控缺血性脑中风相关的神经再生指标。其中以神经功能缺损症状为指标的有25篇,巢蛋白(nestin) 21篇,Brud 16篇,GFAP 15篇,GAP-43 12篇,动物行为学实验7篇,PCNA、SYN、PSD、PSA-NCAM为指标的2篇,NeuN、MAP-2 4篇,Bdoublecortin(DCX) 5篇。

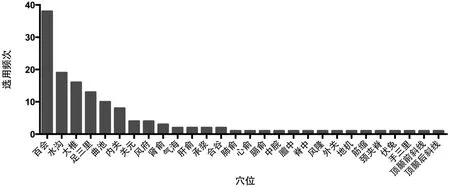

2.3.4 穴位选用 图2示,纳入56篇文献中共涉及穴位28个,主要为14经经穴。从使用频次看,使用频次最高的为百会穴共38次,占总频数的67.9%,其次为水沟穴19次(33.9%),大椎16次(28.6%),足三里13次(23.2%),曲池10次(17.9%),内关8次(14.3%),关元和风府各4次(各7.1%),肾俞3次(5.4%),气海、肝俞、承浆、合谷各2次(各3.6%),肺俞、心俞、膈俞、中脘、膻中、脊中、风隆、外关、地机、筋缩、颈夹脊、伏兔、手三里、顶颞前斜线、顶颞后斜线各1次(各1.8%)。

图2 针刺调控神经再生治疗缺血性脑中风的实验选穴频次图

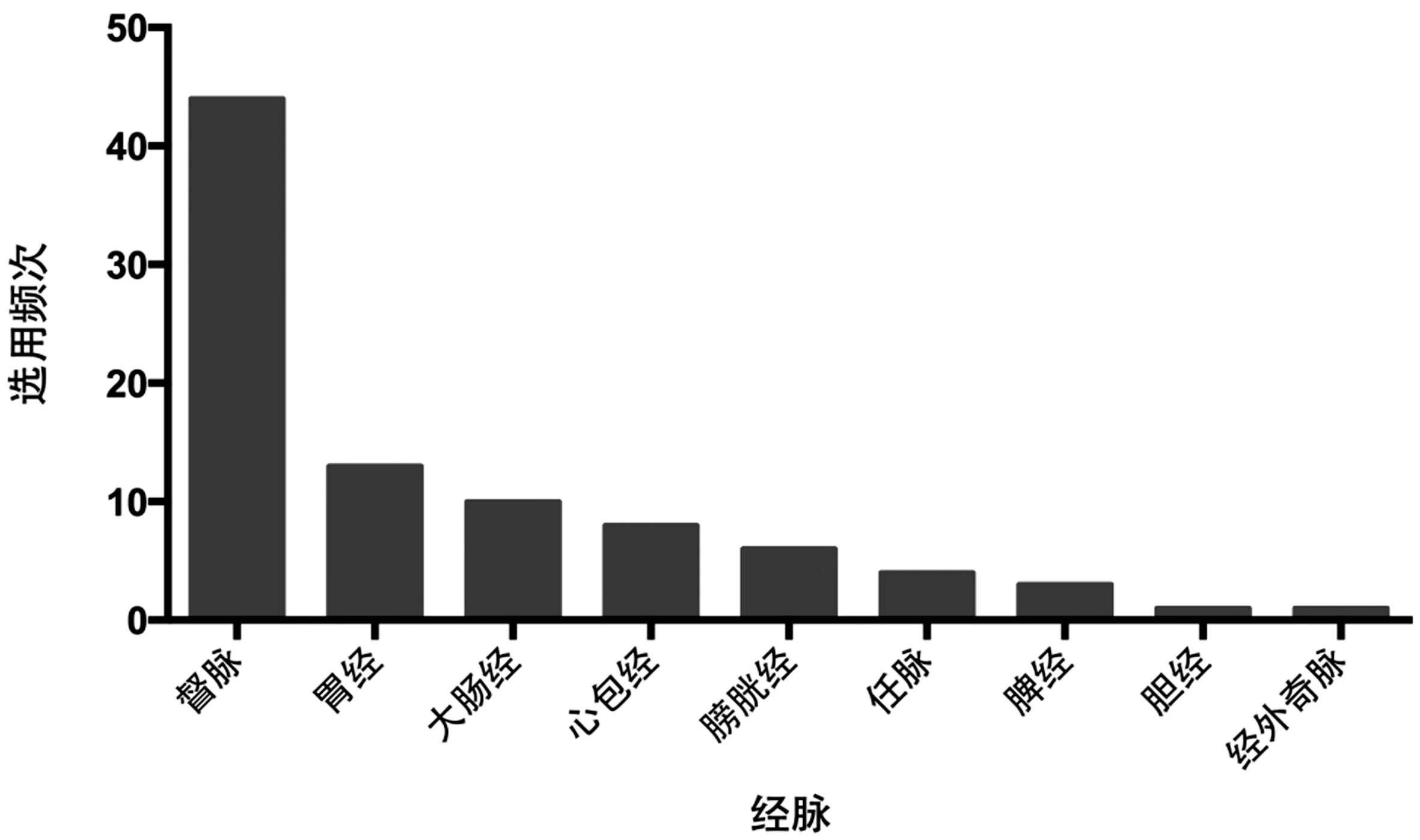

图3 针刺调控神经再生治疗缺血性脑中风的实验研究择经分布图

2.3.5 择经规律 图3示,56篇文献中共涉及9条经脉,选用经脉频次依次为督脉44次,胃经13次,大肠经10次,心包经8次,膀胱经6次,任脉4次,脾经3次,胆经1次,经外奇脉1次。

2.3.6 治疗方法 56篇文献中,单纯电针治疗44篇,电针结合药物治疗8篇,剩余4篇为单纯手针治疗。

3 讨论

3.1 文献研究特征分析

从发文数量看,关于针刺对神经再生机制的研究集中在近10年期间,尤以近5年发文量较多,表明针刺调控神经再生机制治疗缺血性脑中风为近年研究的热点。统计纳入分析文献杂志的收录情况,发现对于神经再生相关的研究,发表在SCI国际期刊者占据首位,发表在国内的文章也主要为核心期刊以上。据统计,发表在核心期刊以上期刊者占总纳入文献的82.47%,一方面表明关于针刺调控神经再生在缺血性中风领域的研究在国际上有较高的认可度,另一方面可为后续相关基础研究提供较高质量的文献证据支持。从发文单位看,主要集中在中医院校及其附属医院,排名前三位的中医院校为广州中医药大学、北京中医药大学和黑龙江中医药大学,表明目前对于针刺调控神经再生机制的研究主要集中在中医院校,而尤以广州中医药大学在此方面研究最多。而综合性西医院校在神经再生领域也有所涉及,重庆医科大学和皖南医学院在神经再生机制研究领域发文量也较大,表明多学科交融能促进针刺机制的研究开展。在实验研究资金资助方面,有64.3%的研究得到基金资助,其中国家级基金资助者占55.6%,位居第一位,其次为省部级的基金资助,表明国家近年来对于针灸机制研究进行了大力资助,保障资金来源充足,确保机制实验顺利开展。

3.2 实验特征分析

3.2.1 模型动物选择 纳入分析实验动物的文献主要有SD大鼠、Wistar 大鼠、C57BL/6 3种动物,而96.4%的研究者选用大鼠作为实验对象。选用大鼠制作缺血性脑中风模型的原因主要是大鼠价格较为低廉,脑血管解剖和生理功能近似人类,动物存活时间较长,且用大鼠制作缺血性脑中风MCAO模型与小鼠相比,造模成功率以及存活率均更高。大鼠的MCAO模型是目前国际上比较公认的研究缺血性脑中风的标准模型之一[7-8]。然而仍有少部分研究者采用小鼠进行模型制作。因为小鼠制作模型在后续取材、切片以及病理生化检测方面也具有较好的优势,特别对于转基因型动物的研究尚需采用小鼠进行模型制作,提示运用小鼠进行MCAO的模型制作对于多角度、多层次研究针刺治疗缺血性脑中风的机制也是一个新的发展趋势。而对于动物性别的选择,87.5%的研究者选用雄性,研究表明雌性动物由于雌激素的影响可能在脑代谢、行为学以及手术耐受性诸方面与雄性动物有所区别,对干预的结果可能有所影响,故大部分研究者采用雄鼠作为干预对象[9-10]。在缺血性脑中风模型的制作上,85.7%的研究者采用MCAO(线拴法)进行模型制备,这是由于线拴法具有损伤小、可重复性操作以及控制缺血和再灌注时间等优势,实验模型也较为稳定,而且能较近似地模拟临床中风病的各种症状以及病理生理过程[11-12]。观察指标方面主要检测内源性干细胞以及突触可塑性标志物,内源性神经干细胞主要以nestin、Brud、DCX、PSA-NCAM、GFAP为主要指标,突触轴突的再生则以GAP-43、SYN、PSD为主要指标,此类标记物为研究神经再生的代表性指标。然而经过统计分析发现,对内源性干细胞神经再生转化增殖为功能性神经元的检测指标较少涉及,且在突触重构及突触功能相关指标研究方面也相对较为薄弱,后续的相关神经再生研究可重点关注此类标记物。

3.2.2 选穴择经规律 根据统计分析,头项部主要选用督脉穴位,其中百会、水沟、大椎为高频选用穴位,躯体则选用足三里、曲池为多。督脉为阳经之海,统筹全身经脉气血,《素问》中提及“督脉入属于脑,络肾”,与脑髓、肾均密切相关。督脉上通于脑,下联通肾,将肾中精髓经督脉上输于脑,濡养脑髓,协助脑络生长修复,所以选用督脉穴位能促进缺血性脑中风神经细胞再生,故针刺督脉穴位可起到益精生髓、修复损伤的作用。而百会位于颠顶,为诸阳之会,可激发周身阳气促进其生长和修复;水沟为任、督二脉交会之处,可调整阴阳平衡、填精益髓[13]。大椎则为手足三阳经与督脉交会穴,为阳气的集中点,通过督脉统领协调经络功能。有研究表明,该穴的配合运用,具有脑保护及促进突触可塑性形成的作用[14-15]。足三里、曲池穴为阳明经合穴,缺血性中风由于气血精气不足,导致一侧肢体偏瘫痿废,根据《素问·痿论篇》“治痿独取阳明”理论,可选用足三里、曲池改善神经缺损症状,促进神经缺损功能的恢复。因此,百会、大椎、水沟、足三里、曲池均为治疗缺血性脑中风的高频用穴,可作为研究针灸调控神经再生治疗脑中风相关机制的选穴依据。

3.2.3 针刺方法 纳入的文献中,78.6%的研究者采用单纯电针作为干预手段。电针操作较手针规范、统一、可量化,能准确控制电流、电压、频率等参数,较好地控制干预方法的一致性。相关研究也表明,电针在改善神经功能缺损症状以及促进神经干细胞的分化增殖和突触的重塑方面与手针相比具有一定的优势[16-17]。因此,在促进神经再生方面的研究中,电针为首选针刺方法。

综上,通过文献计量学分析,总结了实验动物类型、造模方法、选穴择经以及针刺方法在神经再生领域研究的特点以及规律,即对于动物模型可选用MCAO(线栓法),选穴择经则可选择高频的督脉百会、大椎、水沟作为主穴以及配合躯体部高频穴位足三里、曲池,而针刺方法则首选电针治疗。通过上述总结的规律特点,可为后续针刺调控神经再生在治疗缺血性脑中风方面的研究提供较为有效、规范化的选穴和治疗方案。