全球体系下的城市治理风险:基于城市性的再反思

2020-09-21何艳玲周寒

何艳玲 周寒

摘要:城市的集聚特质以及优质空间的稀缺使其更容易积聚资本。基于此,集聚与拥挤、积累与不均衡构成了城市的双重张力,即资本对特定城市空间的控制在强化集聚规模效应的同时,加深了城市发展的不均衡,并呈现出全球扩张之势。而全球体系下资本、技术的非边界化、流动性与城市性的契合,重构着城市发展的空间形态和策略选择,也加剧了城市发展的极化和个体的脆弱,即城市风险特别是治理风险的加深。因此,指向城市秩序和风险规避的城市治理转型不仅是一种价值选择,更需要重塑治理过程,寻求基于人的多重属性的制度设计和结构安排。

关键词:城市性;资本;城市治理;城市风险

中图分类号:D669.3文献标志码:A文章编号:1007-9092(2020)04-0005-015

工业化伊始,国家、市场与个体命运更紧密地关联在一起。国家与市场的相遇,催生了市场经济体系,为现代工业发展提供了制度底线和运行规则,并决定着全球化进程中的国家排序以及要素分配。现代国家体系的意义在于通过治理结构的设计以及治理能力的提升来推动社会财富的积累,维系社会发展秩序,并实现社会再分配功能。以科层体系为轴心的国家体系决定了国家治理绩效,而治理绩效的差异取决于政府的有效程度①。特别是对于转型中国而言,强大的国家能力和治理绩效更是支撑经济奇迹的关键。以自由竞争、产权激励和资本流动为基础的市场体系构成了现代社会的运行准则和动力机制。由此,市场转型成为转型国家的重大叙事,并成为融入全球生产与分配体系的起点。

个体的工作机遇、财产保护以及生命体验深度依赖于以市场为主导的分配体系和国家建构下的社会秩序,但个体也不得不面对权力与市场结合所产生的不均衡。一方面,以商品化和资本化为前提的市场行为和制度设计使得资本的高收益被精英群体俘获。这改变了个体对于美好生活的想象,也成为导致社会不平等的重要机制。另一方面,当国家无法有效回应市场失灵以及资本扩张所产生的负面效应时,个体独自承担市场风险而失去社会保护。特别在“国家就是市场”时,公权的资本化进一步引发“该得者未得、得者不该以及少得者风险更大”的三重失衡何艳玲、汪广龙:《中国转型秩序及其制度逻辑》,《中国社会科学》,2016年第6期。。个体的脆弱性在不均衡中更为显现。正因如此,国家与市场对个体而言就像无形的枷锁,充满束缚却又无法放下。这一枷锁在城市中变得更凸显,驱逐、内城衰败、城市运动、城市破产都是个体在城市面临生存和生活危机的集中体现,而这与城市性或者城市特质密切相关。本文的主要任务,是根据对“城市性”的再梳理、再理解、再主张来分析城市的内在紧张感,并对各类城市问题和可能存在的城市风险特别是城市治理风险给以解释。特别是,我们将系统梳理资本对于城市的影响,并倡导将“城市性”真正列入城市治理议程。

一、城市问题的产生及解释

关于城市问题的讨论主要有两个面向,一是从城市性出发分析城市问题的产生。在此有必要区分“在城市的治理”和“属于城市的治理(governance of cities)”。“在城市的治理”没有区分城市性所带来的影响,“属于城市的治理”被界定为城市的经济集聚、极化以及城市土地关系的相关互动,由此而产生的问题才属于城市问题Scott, A. J., & Storper, M.. The Nature of Cities: the Scope and Limits of Urban Theory.International Journal of Urban and Regional Research,39(1), 2015, pp.1-15.。基于此,城市的空间性成为理解城市问题的重要维度。但也有人认为除了集聚和城市土地关系外,权力结构不均衡而引发的社会分化也构成了城市本身的问题,因为城市化进程本身不仅体现在经济集聚和土地关系中,同样嵌入在社会经济系统中Mould, O..A limitless Urban Theory? A Response to Scott and Storper's“The Nature of Cities: the Scope and Limits of Urban Theory”.International Journal of Urban and Regional Research,40(1), 2016, pp.157-163.。二是基于资本主义生产方式的内在张力来分析城市危机产生的根源。一方面,城市发展成为资本积累的动力,城市化成为吸收并创造剩余的重要机制。城市的金融化更是将城市作为节点使得资本流动扩展到全球体系中。同时,作为增长机器的城市通过增长联盟来实现空间交换价值的最大化。城市成为中央政府、地方政府以及地方增长联盟的连接纽带。另一方面,城市问题则成为资本主义体系不均衡发展下的必然结果。其集中体现在集体消费品供给无法满足劳动力再生产的需要,空间价值丧失而引發的城市危机,城市社会分化与社会运动,以及全球化和信息化进程中的城市-区域发展不均衡。城市权利理论的提出就是建立在对于资本主义城市矛盾反思的基础上,并试图消解资本积累所产生的伤害。

城市不仅是资本积累的重要场所和增长工具,城市性、城市与资本的契合也都成为引发城市问题的更深层次原因。而另一方面,资本的限度不仅来自全球资本主义的生产方式,更在于城市与资本的契合,据此才能回答资本积累与不均衡之间的张力为何在城市中如此突显。因而,“属于城市的治理”需要重新厘清,由此才能识别城市特有问题并理解城市的限度。而这一点在现有研究中并没有被清晰地区分和讨论。城市权利的提出为回应现有的城市问题,消解城市与个体之间的紧张感提供了新思路。但问题在于,作为人类发展进程的城市,城市化贯穿始终,并始终与工业化、全球化、信息化进程紧密互动。工业时代的城市是资本家与工人的二元对立,即阶级冲突。进一步的城市化进程更多表现为阶层冲突,是多元主体间的利益分配与博弈。在全球化与信息化时代,个体意义与个体脆弱性同时突显。技术使得个体建构意义和诉求的可能被无限放大。因个体行为而产生的蝴蝶效应增加了城市发展的不确定性,并使得社会秩序和全球秩序面临重构。凡此种种表明,对于全球城市问题的反思更需要超越诸多二元划分,而关注其背后映射的冲突以及可能的新秩序重建。而对于城市问题的探究不应只停留在作为场所的城市中,更在于理解城市以及城市化进程在多重发展脉络和不同治理尺度交织下所形成的特质,以此来回答“何为城市”的问题以及理解在城市中“找回个体”的重要意义。由此,本文的分析路径为:

一是重新理解空间、资本与城市的关系。空间性是理解城市性的起点。集聚与拥挤构成了城市空间的双重属性,并引发因空间稀缺而产生的城市问题。资本流动扩大了集聚的规模效应,但也加深了因拥挤而产生的不均衡。与此同时,这种不均衡已经由空间不均衡扩展到对于剩余价值占有与控制的不均衡。已有研究强调了空间和资本对于城市的塑造作用,却未能将城市空间的双重属性与资本积累的内在张力相关联。而对于这一问题的回答,则超越了以集聚为核心属性的城市性的理解,也为理解城市风险的产生和城市个体的脆弱提供了线索。

二是理清城市政府、国家和全球体系与城市的互构。城市性同样受到治理体制的约束,并成为触发城市问题的制度根源。特别是在中国场景下,国家发展体制、基于产权的制度设计、公共利益的再分配机制既是城市发展的推动力,又是城市问题的产生机制。全球体系下的资本流动与信息技术发展重塑着城市发展的空间形态和增长方式,并使得城市风险更加隐蔽和不确定,其所造成的伤害与社会分化更加极致。因此,重新理解城市性不仅在于区分城市治理的尺度差异,重要的是探寻治理背后的制度关联以及开放系统下城市治理的新挑战。

三是寻找建构城市新秩序的可能路径。而这建立在重新理解城市性的基础上,将城市性纳入治理议程更强调在知识层面理清城市研究核心概念的逻辑关系,即在区分城市性的基础上推进知识积累。将城市性纳入治理议程还意味着从城市性本身出发来反思城市治理所面临的现实困境。城市限度不仅指向城市政府的职能边界,更指向因城市性所带来的个体不安与脆弱。因此,因城市性而触发的城市问题成为城市风险产生的重要来源,从城市性出发来强调城市秩序的建构为消解城市风险提供了可能。而城市秩序的建构则需要在治理过程中重新找回人的尺度。

也即,我们需要在理清城市性的基础上理解城市问题,在理解城市问题的基础上破解城市治理难题。

二、城市性决定城市问题的

属性和形成机制正如我们强调的,關于城市性的讨论既是支撑城市研究作为一个专门研究领域的核心理由,也是理解“属于城市的治理”的前提,更是讨论当下全球城市治理挑战的逻辑起点。城市性回应的是“属于城市的问题”而不仅仅是“在城市的问题”,并因此而让城市化进程与其他社会进程得以区分。只有理清城市性,才能甄别出真正因为城市本身而引发的城市问题。

(一)集聚成为讨论城市性的起点

城市的多重属性伴随着市场经济体系的建立、技术进步、资本流通等过程而形成。集聚被视为理解城市性的首要前提。集聚的产生一方面源自工业化大规模生产的需要以及工厂制度的建立,另一方面则由于人口的激增使得流向城市的劳动力增加[美]刘易斯·芒福德:《城市发展史―起源、演变和前景》,宋俊岭等译,中国建筑工业出版社2005年版,第441页。。而劳动力的增加恰逢其时地满足了工业生产的需要。在此意义上,集聚带来了异质性的人口结构,进而形成社会结构的城市化。全球城市理论认为,以纽约、伦敦、东京为代表的第一序列城市依靠跨国公司总部所在地成为全球资本、技术以及信息的控制中心Alderson, A. S., & Beckfield, J.. Power and Position in the World City System.American Journal of Sociology,109(4), 2004, pp.811-851.。在全球化进程中,集聚功能的实现依赖城市在价值生产、资本控制、经济增长、人才集聚、信息传递中的枢纽地位。集聚在专业化分工的基础上带来了规模经济,纽约为平均每平方公里的GDP为16亿美元。世界银行报告显示,在英国,60%的风险投资机构集聚在伦敦;在美国,96%的创新出现在大都市区。数据来自世界银行关于《规模经济与集聚》的研究报告。由此构成城市集聚的第二重意涵,即城市发展的城市化。特别是资本集聚所带来的剩余价值使得城市成为资本流通的关键。进一步,集聚意味着剩余利润的产生,也必然带来流动,而流动则可能产生更大的利润。对于流动性风险的兜底构成了城市集聚的第三重内涵,即政府治理的城市化。因此,城市性决定了个体在面对异质性、流动性以及资源集聚时的结构性紧张感。

集聚在本质上是城市生产、生活活动在空间上的折射。因此,空间本身就具有重要意义,这进而构成城市的又一重要性质。空间最重要的要素是土地,城市空间社会建构的过程更是实现土地关系社会化的过程。城市土地关系(urban land nexus)意味着一系列互动的土地利用,并导致空间的分异、极化以及马赛克,同时折射到城市生产和生活中Scott, A. J., & Storper, M.. The Nature of Cities: the Scope and Limits of Urban Theory.International Journal of Urban and Regional Research,39(1), 2015, pp.1-15.。而城市土地关系之所以能够形成,原因在于城市空间秩序的维护依赖空间之间的要素匹配。特别是当空间商品化后,特定区位的租金受到其周边空间质量以及资源分布的影响。高房价往往与周边优质的教育、便捷的基础设施或者是得天独厚的自然环境紧密相关。空间商品化的本质是实现空间交换价值的最大化,由此体现了城市空间的商品属性。

空间商品化在扩大城市规模经济效应的同时,本身也是一个异化过程,并偏离了人本身对于空间的使用需求。空间商品化摧毁了以使用价值为主的空间利用,并将支付能力较弱的群体边缘化。“价高者得”成为空间交换的首要准则。空间商品化背后还隐喻着服务的商品化。小尺度步行可达的街区生活空间被大尺度的商业空间所取代。城市居住者的休闲、运动甚至交往都被商品化,需要在特定的商业空间内实现其生活需求。商品化塑造了城市居住者的生活形态以及生活体验。

更重要的是,“集聚”在突显城市的空间属性和商品化进程的同时,也使得城市风险的复杂性和连锁效应增强。而城市风险的形成则来自集聚与拥挤的内在张力。由此,集聚与拥挤塑造了“属于城市的问题”。

(二)集聚与拥挤构成了“属于城市的治理”

城市性的内在张力触发了属于城市的治理问题。集聚意味着生产和生活活动在特定空间的密集程度。拥挤则是其负外部性的体现,并由此产生城市公共问题。可见,集聚与拥挤在本质上是生产、生活、居住等不同空间类型之间的冲突。其形成既来自空间的物理属性,更来自空间分配的社会过程。

一方面,空间利用方式具有排他性,具体表现为生产空间与生活空间的冲突以及生活空间的内部冲突,比如特定空间用来建写字楼则无法用来建学校。而生活空间的内部冲突则来自不同主体对于空间利用偏好的差异。建立在空间基础上的城市诉求呈现出政治无涉的特征,阶级冲突被弱化,更多集中在空间质量的争夺Mayer, M. (2009). The “Right to the City” in the Context of Shifting Mottos of Urban Social Movements.City,13(2-3), 2009, pp.362-374.。鄰避运动的兴起使得环境正义成为城市治理的重要议题,有限空间内公共设施的布局与居住体验、生活品质之间的紧张感增强。另一方面,人口集聚是城市集聚的重要维度。人口密度的增加使得特定空间内的公共服务需求陡增。一旦公共服务配套以及政策安排无法有效回应公共需求,就会引发一系列城市问题,比如交通拥挤、居住质量降低、医疗和教育资源供给不足以及基础设施落后。与强人口集聚相伴随的是高速的人口流动,流动性与拥挤性公共服务之间的动态平衡同样充满了不确定性。这也使得城市风险的破坏程度以及传播速度因人口规模而激增。就此而言,城市性加重了城市风险的伤害程度。

然而,由于空间物理属性所产生的冲突在没有得到有效缓解的同时,空间本身的社会分层也加深了既定的空间冲突。空间的进入、使用、占有和控制在空间私有化的趋势下使得不同群体获得的空间优势出现分化,并折射在不同场景中Soja, E. W..Seeking Spatial Justice. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013, p.56.。而空间的社会分化背后与特有的制度惯性紧密相关。城市公共服务的特质在于拥挤性,其产生既来自于空间使用价值与交换价值之间的冲突,也来自于城市人口集聚所带来的公共服务需求的扩展,还来自于优质公共服务资源配置的空间失衡,比如单位制解体后的新集体福利形成。特别在北上等大城市,一方面,住房市场化改革以及城市化进程整体上推高了城市房价。个人房产也因房价的走高而实现升值,在此意义上来说,特定区位的单位房本身成为城市化红利的直接体现。另一方面,建国之初的重点学校部署和此后的就近入学政策使得教育资源分配与城市住房产权和户籍捆绑陈友华、施旖旎、季春梅:《学区房的形成机制及其社会后果研究》,《学海》,2017年第4期。,这导致因单位身份而获得分房的群体在获取城市化进程所带来红利的同时,也享受着更优质的公共服务供给,并呈现代际传递的趋势。这与城市公共服务“个体负担化”的现实形成强烈反差。如此种种,这些问题虽由城市性引发,但都需要在治理层面予以回应和解决,这也决定了城市治理问题的特殊性。集聚本身就包含其对资本的吸引力,而在空间资源稀缺的前提下,城市与资本的契合则使得城市拥挤问题演变为不同层面的不均衡问题。

三、城市与资本的契合

深化了城市矛盾空间商品化的本质是实现空间交换价值的最大化,也体现出城市空间的商品属性。城市的商品化过程也将资本带入到城市性的讨论中来。更确切地说,自从资本积累作为资本体系发展动力以来,城市的意义便开始凸显。为解决上世纪70年代出现的资本主义经济危机,实行自由竞争、私有化以及政府有限干预的新自由主义改革成为共识Jessop, B.. Liberalism, Neoliberalism, and Urban Governance: A State-Theoretical Perspective.Antipode,34(3), 2002, pp.452-472.,新自由主义的回归意味着资本积累成为支配城市发展的核心动力。这一共识塑造着城市结构,城市被视为经济增长的引擎。城市经历了从管理主义(managerialism)向企业家主义(entrepreneurialism)过渡的过程,并最终体现出企业家主义的特征Harvey, D.. From Managerialism to Entrepreneurialism: the Transformation in Urban Governance in Late Capitalism.Geografiska Annaler: Series B, Human Geography,71(1), 1989, pp.3-17.。尤其是在后工业化时代知识经济飞速发展的背景下,城市成为体现创新以及竞争力的重要载体,并推动着经济增长。

(一)以资本为导向的城市发展

城市与资本的契合构成了城市性的又一关键。基于资本积累所建立的发展方式持续支持着城市经济的增长,但这也是城市问题产生的重要原因。资本积累的本质是追求剩余价值的最大化。城市对于资本积累非常重要,是因为城市是创造剩余并吸收剩余的重要载体。资本积累通过资本循环来实现,资本循环则是有层次的。当初次循环面临过度积累情况时,资本会从初次循环流向二次循环,来寻求获利的机会。而资本二次以及三次循环则为理解城市进程提供了结构性关联Harvey, D.. The Urban Process Under Capitalism: a Framework for Analysis.International Journal of Urban and Regional Research,2(1-3), 1978, pp.101-131.。特别是城市人口的集聚产生了大规模消费需求,并为城市生产和再生产提供动力。

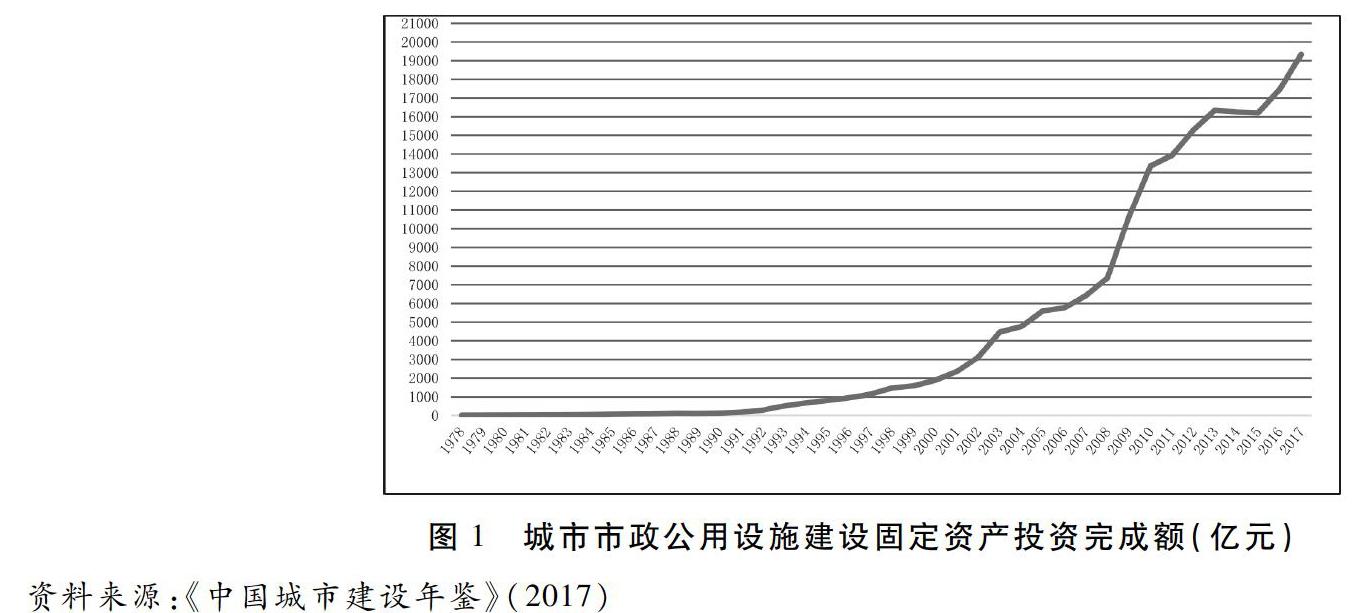

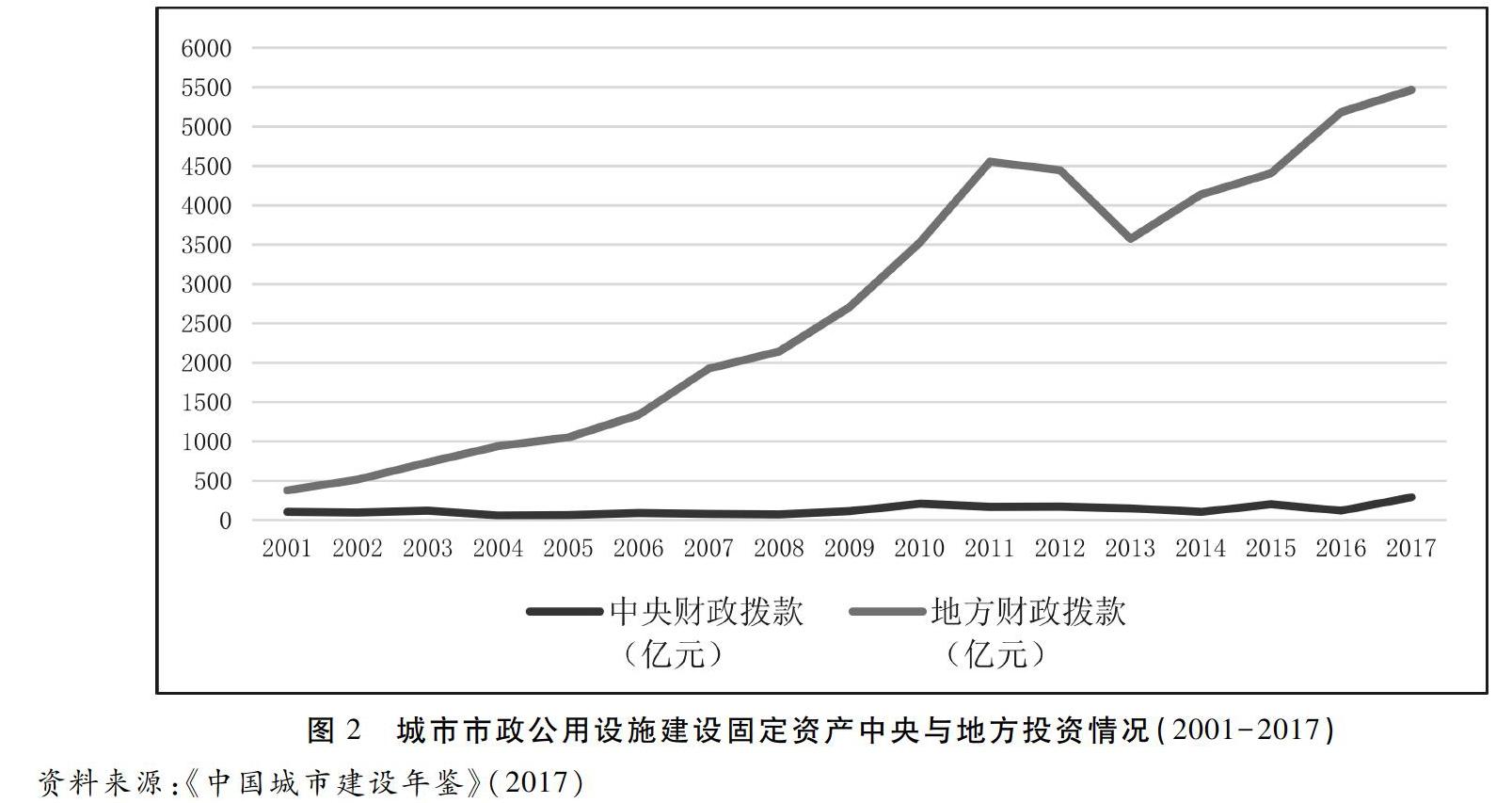

重要的是,城市重构了资本循环过程。以中国新城建设为例,国家干预使得资本积累已不再是从制造业的初次积累循环流向房地产开发的二次积累循环,而是由政府主导的土地开发来获得资本以支持工业发展和基础设施建设Shen, J., & Wu, F.. The Suburb as a Space of Capital Accumulation: the Development of New Towns in Shanghai, China.Antipode,49(3), 2017, pp.761-780.。2018年财政收支数据显示,地方政府性基金预算收入为71372亿元,其中土地使用权出让收入65096亿元,占到地方政府性基金收入的91.2%。从更长的历史时期来看,市政公用设施建设固定资产投资额自2000年以来直线上升,2017年的投资规模接近2万亿(图1)。其中,与中央政府相比,地方政府成为固定资产投资的重要资金来源(图2)。因此,城市资本循环关乎劳动力的再生产、建成环境(生产与消费)的投资以及国家功能的实现。

按照资本积累的逻辑,为了消解过度积累,时空体系成为吸收剩余的关键,即一方面依靠信用和融资体系从时间上来延缓危机的发生,另一方面则通过地理空间上的扩张来消解过度积累所产生的剩余参见[美]大卫·哈维:《资本的限度》,张寅译,中信出版社2017年版。。城市则成为资本积累时空体系的关键。具体而言,生息资本是支撑信用体系运作的核心机制,其本质是在商品流通之外利用闲置资本来创造价值,这提高了资本流通的效率以及周转时间,减少生产的交易成本。正因如此,信用体系的建立为大规模的固定资产投资如铁路、大型公共设施建设提供了资金支持,进而消解了过剩的商品以及剩余劳动力,短期内延缓了资本主义经济危机的发生。城市以及城市化进程所需要的建成环境建设在产生新的积累、消解过度积累中发挥着重要作用,即城市建筑、建成环境都成为实现资本收益最大化的对象Brenner, N., Marcuse, P., & Mayer, M.. Cities for People, Not for Profit. City,13(2-3), 2009, pp.176-184.。

与此同时,信用体系将投资者对未来收益的预期资本化。债券、股票等虚拟资本市场进一步释放了资本流动的灵活性,城市则被资本控制者视为未来产生剩余价值的最佳场所。城市集聚所带来的资本需求、信息优势、技术优势、人才优势以及专业化分工,都为信用体系的运作提供了稳定的支撑。金融业在城市的集聚既是信用体系形成的结果,又是信用体系得以维系的原因。因此,信用体系的建立既意味着资金周转时间被压缩,也意味着收益时间被延伸到未来。

重要的是,信用体系的建立为维持资本的持续流通以及剩余价值的持续生产提供了可能。资本流通本身就隐喻了空间意义,过度积累以及价值危机不仅能够在时间上得以延缓,也可以通过空间竞争或者牺牲局部空间的价值生产来得以消解。地理空间虽然不可流动,却在一定程度上可被替代。当“此处”空间价值丧失后,“他处”空间又被资本选中。资本流通的地理扩张因全球化时代而更具影响力。全球秩序建立在剩余价值分配的基础上。国际货币金融体系的建立意味着资本对空间的挑剔更为深化。就此而言,资本全球化的进程本身就是不均衡的空间发展过程,并掩盖了特定区位优势的喪失。城市成为连接规模生产、资本流通、全球分工、社会再生产以及国家秩序的空间节点。节点的存在使得资本积累体系、国家体系和全球体系相互交织又充满内在紧张感。

租金和钱(money)作为资本的重要体现,在资本积累中发挥着重要作用。尼尔·史密斯从租金差距角度出发,揭示了只有在土地的资本化地租与潜在地租差值达到最大时,资本才会流向内城[美]尼尔·史密斯:《新城市前沿:士绅化与恢复失地运动者之城》,李晔国译,译林出版社2018年版,第93页。。在城市中产阶级化(gentrification)的进程中,政府通过成立城市开发公司、颁布住房法案以及金融政策来推动城市更新,以实现资本化地租的最大化。就此而言,地方政府塑造了城市增长的机制。钱本身对于城市生产也至关重要。与私人投资城市建设相比,国有银行更愿意支持城市政府优先发展的项目,且国有企业在城市开发中也更容易获得银行融资Theurillat, T.. The Role of Money in Chinas Urban Production: the Local Property Industry in Qujing, a Fourth-tier city.Urban Geography,38(6), 2017, pp.834-860.。近年,以地方政府为背书的融资平台公司成为债务最高的举债主体,有近一半的地方性政府债务资金来自银行贷款,而这些资金都主要投向了市政建设、土地收储以及交通设施建设。城市空间被租金和利息所支配的同时,也需要国家体系为其提供支撑。总之,资本的流动性与利润取向使得城市成为创造财富和剩余价值的理想载体。而国家、政府、资本与城市之间的纠葛使得城市的资本积累面临各种不均衡挑战。

(二)积累与不均衡成为资本积累的一体两面

如果说工业化带来城市集聚,全球化则产生了流动性以及发展空间的地理扩张。特别对于资本流动而言,追求剩余价值使得资本在城市特定空间的集聚效应进一步强化。因集聚和拥挤所带来的空间冲突在资本控制下加深,并演化成为纵向社会体系的空间分层以及横向全球网络的城市竞争。

积累与不均衡是资本积累的固有矛盾。由于资本在城市的集中和流通,资本收入的不平等在城市以及城市化进程中更为突显。一方面,全球资本结构已经呈现由土地(农地)向以金融、工资、住宅等形式的转变[法]托马斯·皮凯蒂:《21世纪资本论》,巴曙松等译,中信出版社2014年版,第119页。,收入的不平等更多体现在资本收入的不平等上,这成为城市不平等的主要原因。从作用机制来说,资本主义工业化创造了国际生产剩余,而在全球化下劳动分工体系的位置则决定了分配结果汪仕凯:《资本主义工业化、生产剩余国际分配与政治转型》,《世界经济与政治》,2019年第4期。。这种不均衡同样扩展到了日常生活中,并直接威胁个体生存之根基。驱逐(expulsions)而不仅是排斥(exclusion)成为当代城市公共问题的特质。失去城市住所的人、贫困阶层在城市空间的集中以及中国式的职住分离,这些都成为不均衡资本积累下的消极结果。

城市公共利益的再分配失衡不仅体现在分配结果上,更嵌入在分配方式中。“如何分配”成为关键。一次性的土地租金分配在催生“一夜暴富”的财富积累的同时,使得本该用于公共服务配套的资金被提前分配到个体手中,进而演变为公共服务供给不足的问题。城市的中产阶级化(gentrification)进程只是回答了低收入群体如何因土地增值而被驱逐,而没有关注到城市更新之后公共服务的持续供给问题。在收益被提前分配的前提下,谁来为新增的公共服务需求买单依然有待解决。而在政府内部,与土地抵押紧密捆绑的地方政府债务越来越受到关注。许多城市土地抵押价值因为经济上行而被高估。一旦经济下行,土地实际价值就会低于估值,进而使得政府债务增加刘守英:《中国土地制度改革:上半程及下半程》,《国际经济评论》,2017年第5期.。因追求短期经济增长目标而兴起的新城建设热潮,一旦缺少人口流入以及产业的支撑,也会加重地方政府债务负担彭冲、陆铭:《从新城看治理:增长目标短期化下的建城热潮及后果》,《管理世界》,2019年第8期。。地方债务之所以与城市再分配紧密相关,是因为一旦债务无法偿还,就会转变为公共资源配置失效,进而影响城市基础设施建设以及公共服务供给。截止2017年底,一些省份有15%的银行隐性债务抵押担保不足且项目现金流无法偿还本息资料来源:《中国金融稳定报告》(2018)。。这意味着流入到城市建设的资金在无法解决现有的城市问题的同时还引发了新的城市问题。这不仅会影响城市经济增长的质量,也会增加城市风险。

再分配功能的弱化本质上反映的是更复杂的权利失衡,这与城市设计缺乏对于空间价值及其资本属性的预估紧密相关。一方面,随着城市持续发展,特定空间的升值被低估,对于失去空间的群体来说内心的剥夺感更强。另一方面,以土地为核心的空间在被视为经济活动场景、金融资产、生产要素的同时,其作为权利的属性被弱化。这使得基于空间交换价值最大化的分配与基于权利导向的分配存在巨大张力,即在实现城市财富积累的同时如何实现弱者在城市的救济和权利保护。近几十年的全球城市发展进程并没有很好地回应和解决这一问题。围绕居住环境、社区发展、公共住房、工作环境所展开的城市社会运动仍在持续。

与此同时,基于权利的诉求逐渐向基于生活的权利转变,也从侧面反映出基于生活的权利失衡成为城市治理不能回避的大问题。如果从权利失衡出发, “该得者未得”更需要进一步讨论“何为该得者”,这直接决定了城市权利资格的获取。但城市权利资格与是否拥有产权紧密相关Brgger, D.. Unequal Urban Rights: Critical Reflections on Property and Urban Citizenship. Urban Studies 56(14), 2019, pp. 1-16.。能否拥有产权意味着能否在城市中拥有体面的生活。产权成为生活在城市的身份象征,还意味着拥有获取优质公共资源的资格和机会。更进一步,产权还构成了参与公共生活的合法性基础。当基于产权的城市权利安排演变为社会筛选和社会分层机制时,就必然会出现不具备资格者或者权利分配中的弱势者,进而引发更深层次的权利失衡。

资本流通在通过基础设施建设消解过度积累的同时,也因固定资本数量的增加和周转周期的延长而制约了资本的流动性;资本流通在地理空间的扩张,使得地区性的资本保护又进一步成为资本自由流动的障碍[美]大卫·哈维:《资本的限度》,张寅译,中信出版社2017年版,第654页。。这种内在紧张贯穿于资本流通的时空体系中。资本积累突显了新西方马克思主义者对于资本主义生产方式的深刻反思。资本对于城市居住者的生活机遇破坏之强、影响之广,以及资本主义本身所固有的矛盾使得资本积累逻辑有更深的穿透力来理解资本主义城市的本质。但这一逻辑也忽略了一些关键问题,即没有充分关注到资本积累给市场带来的活力。正因为资本的流动性以及对于剩余价值的追求推动着生产效率的提高。资本循环的活跃增进了社会的总体财富积累,并推动着城市的经济增长。无论是中央政府还是地方政府,尤其对于发展中国家而言,通过城市进程解决发展问题成为必然趋势,这是由城市自身的集聚以及差异性的优势所决定的。基于此所产生的不均衡具有一定合理性,因为这是市场竞争的自然结果。问题在于,国家是否能够提供一套有效的体系为不均衡兜底,这是资本积累视角没能给出恰当解决方案之处。更为关键的是,城市与资本的契合呈现金融化的转向,这使得全球产生深度关联的同时,也增加了国家治理层面的压力。

四、城市金融化与全球化

加深了个体脆弱性金融资本主义成为资本积累的新形态,并且将资本的逐利性和投机性发挥到极致。金融化的本质是通过流动而不是商品生产创造剩余价值。而金融化的趋势已经深刻影响了国家的政策设计、企业的管理结构以及个体的就业机会和生活方式。金融资本主义的崛起催生了“股东价值最大化”的企业经营原则,金融资本家成为新兴的超级富豪群体,但个体却因雇佣关系的灵活性以及工会的衰弱而面临随时失业的风险以及日益严重的社会贫富分化杨典、欧阳璇宇:《金融资本主义的崛起及其影响——对资本主义新形态的社会学分析》,《中国社会科学》, 2018年第12期。。城市发展同样无法摆脱金融化进程。信息技术与城市金融化的互构重新定义着城市增长的形态以及国家治理的重大议题。

(一)金融资产重塑城市发展

城市发展的金融化趋势被城市政治经济学界广泛关注,并渗透到城市发展的不同领域Rutland, T.. The Financialization of Urban Redevelopment.Geography Compass,4(8), 2010, pp.1167-1178.。在城市,其核心體现是将土地以及城市建成环境作为金融资产(financial assets)而不是生产要素投入到资本循环中,以实现投资收益最大化。城市金融化意味着空间的不变性(spatial fixity)转变为资本的可流动性,并重塑着资本循环的过程。具体而言,土地具有生息资本的性质,当投资者可以通过土地流转获取收益时,就会有充分动机去寻求地租的获得以及最大化,并成为金融化进程的重要对象。在美国,房地产业与抵押市场紧密捆绑,抵押贷款在提升消费者购买力的同时,也扩大了住房需求,开发商趁机提高房价,获取投资回报。联邦政府通过规制和金融政策来鼓励住宅抵押证券化,以创造更多资本,进而为次贷危机的产生埋下伏笔Gotham, K. F.. Creating Liquidity out of Spatial Fixity: The Secondary Circuit of Capital and the Subprime Mortgage Crisis.International Journal of Urban and Regional Research,33(2), 2009, pp.355-371.。仅2018年,联邦国民抵押贷款协会(房利美)就向抵押市场提供了512亿美元的资金来支持近300万套住房的购买、再融资以及租赁数据来源:《2018年美国联邦国民抵押贷款协会年度报告》。,其资金来源主要来自债券、投资等收益。另一方面,中国住房市场化改革在解决住房紧缺问题的同时,也使得房地产业成为政府融资的重要资金来源。“地方政府+土地金融”的市场模式成为解决高速发展所需的资本问题赵燕菁:《是“土地金融”还是“土地财政”——改革的增长逻辑与新时期的转型风险》,《文化纵横》,2019年第2期。。也即,城市金融化成为解决转型中国地方政府资金短缺的重要机制。因为地方政府拥有强大的融资能力,这种融资能力一方面来自对于土地一级市场的垄断以及土地的市场化机制;另一方面则来自地方各类融资平台的支撑,如城投平台。由此,住房金融化成为土地金融化的延伸。

资本市场改变了城市生产的过程。在政府面临财政赤字、公共服务民营化的背景下,基础设施金融化也成为一种趋势。从全球治理经验来看,主要运作过程为资本的分散化投资、低利率和积极的债务评级在帮助投资者获取价值的同时,也使全球资本实现跨越空间的连接Pryke, M., & Allen, J.. Financialising Urban Water Infrastructure: Extracting Local Value, Distributing Value Globally.Urban Studies,56(7), 2019, pp.1326-1346.。特别是在全球经济走向衰退趋势的大背景下,面向城市基础设施建设的国家投资以及市场化的运作方式为基础设施参与到金融资本的运作中提供了可能。由此,虚拟资本以及生息资本而不是商业资本对于城市发展的塑造作用日益显现。金融化既是对城市公共设施供给方式变化的概括,也体现着塑造城市建设与运营的逻辑。

技术不仅能够创造价值,还在重构着价值生产的循环过程。也即,资本不仅用来支持技术的革新,技术在某种意义上也演变为资本的一种形态。金融资本则在互联网技术的加持下呈现出新活力。资本与信息技术的非物质化和非边界化创造了无限的流动性和集聚性。这与城市性相契合。资本、技术与城市的相遇不仅让金融公司和科技公司紧密连接,更让互联网金融成为城市金融化的新形态。技术与资本的结合正在解构以实体金融机构和货币为核心的金融体系。在互联网技术的加持下,科技公司在一定程度上取代了银行角色,既可以为个体与个体间的借贷提供平台,也可扮演借贷者的角色。互联网金融平台的出现与传统借贷相比,既降低了个体借贷的门槛,也让个体之间的借贷成为可能。以年轻人为主的网贷群体更多地将网贷用于日常消费。而城市的商品化过程本质上也是创造消费需求的过程。就此而言,城市金融化已经潜移默化地影响着城市的消费文化以及个体的消费行为。但无限的流动和集聚无论是对于国家治理还是个体来说都会导致风险扩大化。由于互联网金融平台背后存在复杂的组织关联、技术壁垒和监管缝隙,任何一个环节出现问题都可能引发系统性金融风险。特别是在整体经济下行、个体还贷能力下降的情况下,风险日益显现。2018年下半年以来,中国就有1000多家网贷平台爆雷资料来源:《中国金融稳定报告2019》。。因无法偿还债务而产生的个人信息安全问题也开始浮现,网络违法犯罪行为在扰乱社会秩序的同时,也在重新塑造着新的城市问题形态和城市风险来源。

全球金融体系的形成为城市发展以及个体财富积累提供了新的可能。无论是作为行业的金融业还是作为融资渠道的金融体系,都为后工业时代的城市发展提供了更加灵活且多元的产业形态、资金支持和就业机会。但也正因其灵活性和网络化,一夜暴富和一夜亏空的财富积累与流失速度得到了前所未有的强化。特别是在全球时代,资本市场的全球扩张与个体化已经成为既定事实。

(二)金融资本的个体化与全球扩张

资本的全球配置促进了企业全球生产链条的形成,集中体现为制造业的全球转移,互联网、科技、现代服务业等新兴产业兴起。但这些产业并没有给发达资本主义国家带来更高利润以及更充分的就业,制造业的衰退使得资本进一步流向金融市场[美]迈克尔·曼:《社会权力的来源(第四卷)(上)》,郭忠华译,上海世纪出版集团2015年版,第406页。。经营企业向经营资本转变,金融业成为创造城市价值的重要产业。与此同时,个体同样卷入到信贷市场中,这既来自消费需求的增加,更来自虚拟资本高收益的吸引。问题在于,信息的不对称、经济的波动以及高杠杆决定了金融资本收益的不确定性和高风险性。当资本红利退去后,以金融为支撑的城市经济在面临失速的同时,也扰乱了城市开发的节奏以及建成环境的有效利用,进而出现写字楼空置率过高的现象。身处金融化进程中的个体,在面对投资失利、负债激增的困境时,依然无计可施。因此,个体不仅要承担全球产业结构调整后所面临的工作风险,也更容易将自身置于金融市场的震荡中。

信用体系只关注收益不关注资本最终用于何种生产过程,资本的投机性由此突显。金融化本身的投机性和扩张性在一定程度上会偏离实际社会需要。更危险的是,其所建构的积累体系无法带来预期的价值生产时,就会使得建立在信用体系和资本积累逻辑基础上的城市发展陷入停滞,城市衰败、城市破产、城市失业等问题出现。无论是资本循环过程的重构还是城市金融化趋势的显现,都为城市问题甚至城市危机的出现埋下了隐患。

资本的分散化推动了资本在全球的流动,进而使其卷入到全球城市发展项目中。城市金融化的影响随之扩展到发展中国家,直接体现为发展中国家的城市发展战略以及城市形态被国际资本塑造Rutland, T.. The Financialization of Urban Redevelopment.Geography Compass,4(8), 2010, pp. 1167-1178.。在印度班加罗尔建设世界大都市的过程中,当地开发商利用海外资本、推动政策变革进行城市开发以支持当局的发展战略;另一方面又公开批评官僚机构的腐败和死气沉沉,以此削弱公共权威Rouanet, H., & Halbert, L. (2016). Leveraging Finance Capital: Urban Change and Self-Empowerment of Real Estate Developers in India.Urban Studies,53(7), 2016, pp.1401-1423.。在這个意义上来说,地方政府乃至国家同样会受到资本家反制,最终成为实现开发商利润最大化的助推者。但从更长的历史过程和发展实践来说,城市与国家的互构贯穿于城市化进程和城市转型的始终。而全球体系的去边界化和去中心化与国家明确的边界范围和控制性之间的紧张感更加突显。就此,讨论全球秩序重构中的城市与国家关系才更有意义。

(三)全球秩序重构中的城市与国家

城市金融化进程的实现得益于全球化进程。全球化意味着跨国企业的市场竞争,工作岗位的全球分配以及世界金融市场的扩张[美]尼尔·弗雷格斯坦:《市场的结构:21世纪资本主义社会的经济社会学》,甄志宏译,上海人民出版社2008年版,第188-189页。。另一方面,全球化也是全球权力的重新分配过程。城市既是全球化进程的直接获益者,也经历着全球冲突。全球城市序列成为全球体系下国家等级的映射,体现了国家间发展的不均衡以及相互依赖Alderson, A. S., & Beckfield, J.. Power and Position in the World City System.American Journal of Sociology,109(4), 2004, pp.811-851.。围绕全球城市的竞争将会是基于资本、信息以及知识生产的竞争,而这些都需要国家大规模的基础设施投入予以保障。解决资金问题是保障大规模基础设施建设的基础,因此资本对于国家推动城市发展来说至关重要。资本的自由流动、信用体系的建立离不开国家的金融体系,固定资产的投入,以及政府、社会和市场的专业分工。资本的进入与退场都会对城市社会结构产生重要影响。资本的进入使得城市无产者被驱逐,资本的退场带来了工厂关闭,经济萧条,城市失业工人出现。全球体系下的城市发展加深了国家与资本的政治关联。

在全球竞争日趋激烈的背景下,国家的空间战略以及区划调整内嵌于城市发展中。建立新的区域发展制度,形成基于区位的竞争优势成为新的国家策略Brenner, N.. The Urban Question: Reflections on Henri Lefebvre, Urban Theory and the Politics of Scale.International Journal of Urban and Regional Research,24(2), 2000, pp.361-378.。但问题在于,国家对于空间的选择本身就会引发资源投入的不均衡。从更长的历史跨度来看,国家的城市发展策略处于动态变化中,先是国家作为整体推动经济发展,然后是集中解决落后工业城市及地区的衰败问题,再到全球一体化下国家优先发展具有全球竞争力的城市,直到关注区域意义上的都市圈Brenner N.. Urban Governance and the Production of New State Spaces in Western Europe, 1960-2000. Review of International Political Economy,11(3), 2004, pp.447-488.。但无论是关注城市竞争力的提升,还是支持都市圈的发展,国家的城市发展策略更多呈现出通过竞争来塑造城市发展优势。

而全球尺度下的城市发展不均衡同样与资本主义的生产方式密不可分。资本主义体系的全球扩张并没有带来分配均衡。这不仅体现在对于剩余价值的占有上,还体现在危机转移的过程中。为了回应2008年经济危机,货币宽松政策使得资本回流到发展中国家尤其是新兴国家,一方面使得资本流入国汇率出现波动,另一方面也增加了资本流入国的金融风险。一旦发达国家的非常规货币政策终止,资本撤出,当地要面临资产规模缩水以及资本流动失控的可能。联合国2019年《贸易与发展报告》显示,所有发展中国家以及转型经济体的外债总额在2000-2008年间翻了一倍,达到4.5万亿美元,到2018年增加到9.7万亿美元。大规模外债增长考验着资本流入国抵御风险的能力。为了维系资本积累的循环,把失业、生产过剩、通货膨胀转移给其他国家成为国家宏观调控政策的关键[美]大卫·哈维:《资本的限度》,孙寅译,中信出版社2017年版,第509页。。因为在资本积累逻辑下所形成的剩余必须消耗才能实现更大积累。当本国市场无法消耗剩余时,资本就会跨越国家边界来解决积累过剩、价值丧失的危机,由此产生地理层面的不均衡发展。资源的全球配置使得資源流入地和流出地之间的失衡、剩余价值的创造和丧失在同一时期的不同空间上演。因此,空间失衡的症结在于资本以及价值生产在特定区位、特定人群的集中。资本积累的不均衡由此从分配领域扩展到地理层面,同时超越了国家边界。

全球产业体系的建立既意味着产业可以实现全球范围内的迁移,也使得全球城市通过国际劳动分工体系发生关联。劳动力和资本密集的制造业逐渐向生产成本更低的发展中国家转移。正因如此,原本属于国家内部的资本与劳动矛盾即资本家和劳动力之间的冲突将转变为全球城市之间的劳动力冲突。仅从市场维度来说,工资优势影响着跨国公司的工厂选址,进而决定着就业市场的分配。在劳动力地理流动有限的前提下,工厂迁移的背后是全球劳动力就业机会的激烈竞争。于是,“属于城市的问题”不再只是由有明确地域边界的单一城市所塑造,而是基于横向城市网络及其在全球体系中的位置而形成。

技术的出现使得资本主义被重塑,卡斯特尔斯称之为“信息资本主义”(informational capitalism)Castells, Manuel.The Rise of the Network Society. Vol. 12. John Wiley & Sons, 2011.。信息资本主义的核心在于技术本身成为资本化的对象。主要表现为高新技术产业成为吸引资本投资的重要领域。从20世纪90年代开始,百度、阿里、腾讯、新浪、网易等互联网公司的创办以及在随后三十年的迅速成长既是信息技术飞速变革的缩影,同时也成为塑造城市发展的重要力量。互联网企业的崛起一方面重塑了城市发展的空间形态,传统工业园因生态环境的优势、地方政策支持和信息产业的落户而迅速转型为新城市发展空间。乡村成为互联网产业链的一环,“淘宝村”的出现弱化了城市与乡村的边界,并解构着城市与乡村的二元划分。而从产业分工来看,在空间上围绕“淘宝村”所出现的专业化的产品生产体系也在重新定义着产业集聚的特质和区位优势。另一方面,信息技术产业的发展为城市产业布局提供了新契机。贵阳的大数据产业,济南的新媒体内容审核业务,成都的动漫产业,既有赖于城市政府的产业布局,互联网企业的辐射作用,更依赖于城市差异化的发展优势。在这个意义上来说,信息产业的发展加深了城市空间发展的异质性和不可替代性,既为城市发展提供了新的机遇,但也提高了城市发展政策扩散的门槛。

高速的流动性与复杂连接网络增加了全球城市的不确定性。地区性风险转变为全球危机的可能性增加。在全球序列中处于优势地位的城市也因其不可代替的地位而受到外部环境的约束。特别是面临全球危机时,即便人口流动使得危机加重,但也因其在全球体系中的垄断地位而无法完全中断流动。特别是面临全球风险时,全球城市也无法因其优势地位而免受风险伤害的威胁。而这已经构成城市治理层面的议题并考验着国家治理能力本身。

以空间和资本为核心要素的城市性产生了集聚与拥挤、积累与失衡的双重张力,并对城市发展的正当性以及国家治理的合法性提出挑战。尽管资本流通的终极目的是创造剩余并实现积累,但其流动性所带来的不确定性使其无法稳定地维持社会秩序以及人类发展所必需的非生产性的基础设施。一旦无法满足资本的需要,资本会在各种市场信号的支持下退出社会再生产领域。资本与城市的契合并不必然带来资本与人民以及城市与人民的契合。资本所带来的城市风险使得生活在城市中的每个人都可能变成弱者,即便是资本的掌握者。由此,开放体系下对于城市风险的理解和反思不应只停留在特定类型和特定场景风险的分析之上,城市发展极化与个体脆弱本身就是城市风险的来源。而从纷繁复杂的各类风险中抽离出来,寻找触发风险的结构性张力和制度逻辑显得至关重要。与此同时,全球治理体系下的流动性、专业化以及个体意义的彰显使得城市治理必须重新审视治理结构的变迁。而如何回应城市的内在张力对于国家治理的影响更需要重新理解城市治理的城市性及其路径选择。

五、在治理变革中重构城市秩序

从漫长的城市发展史来看,市场经济催生了商业城市的形成,工业化大规模生产使得城市扩张成为必然,在技术的加持下资本积累体系得以在城市建立并维系价值生产。高速城市化进程在成为国家发展核心动力的同时,也带来了大规模的人口流动、资源的全球配置、资本的自由流通以及全球竞争。城市与乡村的边界因交通和通讯技术的进步、城市的扩张、土地规划的调整而变得模糊。处于城市化进程中的乡村演变为城市空间的延伸。繁荣与衰败、积累与失衡、集聚与拥挤,城市的结构性紧张同样塑造着个体的城市体验。全球化、信息化时代的到来更加深了城市特定空间对资本的依赖;城市的投机性、风险的隐蔽性、个体的异质性以及文明的冲突都使得城市治理面临更为严峻的挑战。

二战以后,依靠国际规则、国家体系、市场制度所建立的秩序红利已消耗即尽,随之而来的便是全球化、信息化以及金融化相互嵌入的时代。新的全球秩序该走向何方至今仍然无解。而这些都有可能演化为城市个体冲突,并最终引发全球秩序的不稳定。金融资本主义体系的崛起虽然被认为削弱了国家对于资本的控制力,但城市治理转型依然需要回归国家治理层面予以结构性回应。因此,重新反思城市治理的内涵是对全球问题普遍化的回应,并超越了国家体制的划分以寻找新的城市治理秩序。

更进一步来说,城市秩序本质上是消解因城市性而引发的城市极化以及个体脆弱,以构建更加均衡且良性运转的城市治理体系。即从城市本身出发,在治理体制层面处理好资本、空间与人口的关系。就此而言,城市性的特征在于集聚、流动、异质和多元,而这些都指向城市治理的不确定性。寻找城市秩序的新路径就是在制度设计层面回应城市的集聚、流动、异质以及多元所带来的发展失衡、社会分化和城市风险。也正因如此,城市秩序的建构更强调不确定性的识别和消解,而这种不确定往往会使得城市风险转化为城市伤害或者城市危机,并产生治理困境。也即,城市性本身就与城市风险紧密关联,回应因城市性而引发的城市风险最终需要回归到城市秩序层面。在这个意义上来说,基于城市性的城市治理已成为国家治理不可回避的议题,其核心是通过基于治理过程的制度安排来消解个体在城市的危机与紧张感。即通过以人为本的治理理念、稳妥的制度设计、匹配的关系结构和开放的社会体系来回应全球秩序的重建,让个体内心得以安顿。因此,城市治理转型不应只停留在价值主张和价值推演层面,更重要的是形成可供选择的治理路径。

当然,我们必须重新认识城市中的空间、资本、个体对于城市的意义及其对城市的影响,以及对城市治理带来的挑战。以资本为导向的城市逻辑及其治理挑战意味着需要在理念层面重新理解城市本身的价值。“为人民而不是为利润的城市”(cities for people not for profit)Brenner, N., Marcuse, P., & Mayer, M.. Cities for People, Not for Profit.City,13(2-3), 2009, pp.176-184.“正义城市”(the just city)[美]苏珊·S·费因斯坦:《正义城市》,武烜译,社会科学文献出版社2016年版,第62页。等主张随之提出,其主要回答三个层次的问题,即属于“谁”的城市权利,“谁获益”以及“为何获益”。城市权利超越了基于个体以及群体的权利,转变为“一种可以按照我们的期望改变和改造城市的权利”[美]大卫·哈维:《叛逆的城市:从城市权利到城市革命》,叶齐茂、倪晓晖译,商务印书馆2014年版,第4页。,并进一步扩展到“谁可以”(Who Can)这一层面。其强调城市权利来自于自下而上的权利共识,即任何人都有机会参与到关心城市日常事务并采取行动中Iveson, K.. Building a City for “The People”: The Politics of Alliance-Building in the Sydney Green Ban Movement.Antipode,46(4), 2014, pp.992-1013.。這也反映了城市正义的讨论进一步深化,即从以再分配为基础的城市正义到以认可(recognition)为基础的城市正义Fincher, R., & Iveson, K.. Justice and Injustice in the City.Geographical Research,50(3), 2012, pp.231-241.。认可的重要意义在于承认谁有资格在场,这是比“谁治理”以及“谁获益”更基础的问题。因此,城市秩序的建构首先来自对于谁有资格在场的共识的达成和制度层面的确认。弱化基于户籍和产权的城市身份约束和路径依赖,同时转向面向城市居住者和特定城市议题的资格确认成为制度安排的关键,并以此成为城市政府决策和再分配的底线。

稳妥的制度设计意味着重新界定国家在城市扮演的角色。国家对于城市的想象与控制成為消解城市风险的可能路径。城市治理的国家在场不仅意味着对于金融资本更有效地监管,还在于国家能够超越既有的精英结构,减轻资本积累对于个体的伤害,进而实现“城市是人民的城市,人民城市为人民”引自习近平总书记2019年11月在上海考察时的讲话。。因此,城市秩序的国家在场旨在面向更加均衡的制度设计,基于空间异质性的经济发展策略已经显现出均衡发展的逻辑,同样可以延伸到城市风险的回应层面。基于此,国家角色在城市治理的显现更强调其对城市系统性风险的把握和调节。面向城市的治理更需要公共政策层面保持政策设计的弹性和灵活性,更应重视为未来城市发展与风险治理做好空间准备。这同样离不开国家治理目标的主张和激励。

稳妥的制度设计还意味着在制度层面找回人的尺度。人的尺度并不意味着完全磨灭城市空间的交换价值,而是体现在通过精致的空间设计和精细的机制安排来回应人民需求的过程中。因为城市中的个体同样也在塑造着城市发展结果并倒逼城市治理改革。基于此,才能真正理解为何面向市民的城市空间设计没有被市民利用,为什么旨在改善市民生活环境的项目无法得到市民认可等问题背后的深层次根源。拥有让人亲近的空间设计,方便适宜的设施设计和契合需要的服务设计,成为城市空间回归人的尺度的基本要求。大尺度的连接与小尺度的集约既符合城市集聚的性质,又能够满足城市空间的多元诉求。因此,在大尺度连接工程突飞猛进的当下,小尺度空间生活感和邻里感的实现同样重要,其本质是从人民的行为规律和实际需求出发,建构更友好的空间环境。更为重要的是,大尺度的空间规划和功能分区同样需要重视生活设施的合理布局。大尺度的城市功能分区不仅使得职住分离,同时还出现居住与生活分离的情况。工作-居住-生活的空间分离虽然实现了空间层面的功能分化,但也在一定程度上弱化了城市韧性,降低了个体抵御风险的能力。因此,空间制度及其空间功能设计本身就决定了城市风险应对的能力。

城市与资本、城市与国家、资本与社会之间的相匹配的关系结构不仅意味着将城市视为增长的机器、金融化的工具,也意味着在面对资本的冲击时可以保留保护社会的底线,同时发挥资本优势来实现国家任务、解决民生问题。对于中国城市来说,更需要回应中央所预期的城市发展定位,解决国家所面临的主要问题,并推动经济持续增长。行政区划以及城市等级序列在为城市发展提供经济红利的同时,却未能将人口集聚所带来的公共服务供给需求扩张加以考虑。人口,城市繁荣之基。基于“人”的竞争,不仅限于人才的竞争,更在于形成专业化、层次性的劳动分工体系,而非排斥。基于“人”的竞争,本质是基于城市公共服务的竞争。这也将成为主要城市未来发展所面临的挑战。随着全国主要城市户籍制度的松动,新增户籍人口所产生的教育、医疗、交通等公共服务的刚性需求已经超出城市政府的预期。特别是当公共服务本身成为社会分层的机制时,其更进一步加深了城市分配的不平等。因此,城市公共服务的竞争不仅体现在优质服务供给方面,还内化于城市政府公共服务供给的动态调整和回应民意的能力中。因此,匹配且均衡的公共服务供给在不同的时空维度中考验着城市治理能力。

城市性本身的内在张力隐喻着城市风险的产生及其演变逻辑,其所产生的损失需要在治理层面予以回应。稳妥的制度设计和匹配的关系结构在于消解城市风险所带来的伤害,特别是关注了重大城市风险的识别与回应。而对于重大城市风险以及城市危机的回应考验着国家与政府治理的有效性。紧急状态下的城市治理需要顶层决策的高效和专业,灵活的政策设计和因地制宜地政策执行,城市公共资源的及时供应和精准调配。其背后是城市系统中政府-市场-社会的良性互动与联动。治理压力的消解也来自不同治理主体特别是社会主体的活力。

社会底线的维持既体现在面向弱者的保护,更在于建构可对话的治理过程。这是解决人民核心关切的治理、是消解失衡的治理、是能对话的治理。在开放体系中的对话,需要强调弱者的在场,而这种在场需要对弱者参与的身份在制度层面上予以确认,并通过合适的机制运作使得弱者的声音被倾听。持续不断的对话本身就是消解个体脆弱与内心不安的过程。城市的温情还延续在城市文化脉络中,独特的城市文化依然是维系城市认同、彰显城市气质的纽带。处于全球化进程中的城市需要更开放的体系对全球城市的普遍问题予以回应。空间是社会关系的一部分,体现着社会建构的过程。空间的物理条件、所处的尺度影响着城市形态、国家角色以及社会意识的形成。空间社会建构的意义在于形成了“何为城市”的不言自明的社会共识,而共识背后是基于内在文化的认同和连接。文化在塑造城市开放体系中留下痕迹,并愈加显现其影响力。当资本以无法抗拒之势影响城市发展的同时,城市的生机与活力也从未因各种挑战而褪色。无论如何,城市紧张感的消解,以及如何更好地回答“城市为了谁”,这既取决于我们如何定义城市性,更来自治理层面更具有张力的不懈努力!

(责任编辑:徐东涛)