乡土聚落环境中仪式空间的形态表达与存在机制研究*

2020-09-19杨华刚刘馨蕖王绍森

杨华刚 刘馨蕖 赵 璇 王绍森

导语

就发展脉络和生成主线而言,乡土聚落通常可被理解为那些散落在乡村地区、传统农耕时代生成、由乡民集体协同建造、从风格到材料和功能等均具有强烈地方特色和风俗习性等在一定地域时空范围内的住屋簇群。仪式空间作为传统乡土聚落中的情感寄托和坚硬内核,是研究乡土聚落及其社会观念的重要载体。在乡土聚落空间建构及其体验中,礼仪空间范畴的界定、参与主体的限定和程序环节的设定等都是特殊语言,传递出了地方社会的固有情绪或话语。

目前对仪式空间的研究更多的着眼于历史人类学、民俗学等领域,认为仪式空间作为一种集体意识流态表征,达成了地方社会结构和交互范式的形成与稳健。而建筑学科对仪式空间的研究更多地增扩到了建筑实体、聚落空间环境等物质空间形态层面。研究认为仪式活动与乡土聚落的二者之间的复调性,即仪式过程以聚落环境为依托,聚落环境也反映了仪式参与者的观念取向与思维方式[1]。在传统文明日渐隐暗的形势下,乡土聚落部分原始功能的逐渐衰败是历史发展的必然结果,而对于信仰的传承也是民众自发的选择[2]。民间信仰与仪式行为之间所形成的仪式空间就成为了考察传统聚落的重要视角[3]。围绕仪式空间去探查乡土聚落及其生活形态演进、乡土社会生活共同体及其网络建构、族群住屋及聚落建筑群落保护等成为了链接乡土聚落空间与地方社会关系及住屋文化体系的一个全新、聚焦的透视窗口。

1 仪式行为活动及其空间生成与演变

礼仪作为传统农耕时代文明的衍生产物,是一种存储、传播文化和信仰的重要媒介[4],达成了地方社会、文化脉络与群落住屋行为的缔结,依托仪式活动及其空间边界建立起村落—家族生活以及聚落居住空间的基本格局[5]。在原始时期,仪式属于人类对自然现象的无知曲解与敬畏抽象,而仪式活动就是人类对所见现象、所遇困惑等观念问题的外化行为及其行动反映,并经历了从个体化思考到群体性共识的发展转变,借助个人传播、环境影响、群体接纳等各种力量的推动、碰撞、整合作用从而完成了个人观念到群体信仰的过渡。在这一转变、过渡阶段中,仪式空间作为一种媒介实现了群体仪式行为及其背后的意识观念的物化与呈现,可以被视为是人们基于文化、权力和资源分配所形成的一种社会安排[6],成为了一种内涵抽象且隐蔽、形式结构特定与典范的集体意识性创造和事件行为模式。

《礼记·郊特牲》中“冬至祭天曰郊,夏至祭地曰社”,就仪式活动提出了时令特征和类型划定。《礼记·外传》中“国以民为本,民以食为天。故建国君民先命立社也”,则是把仪式活动提升到了国家政治层面,《礼记·祭法》中“除地为墠”就是整理扫净一块平地为仪式活动所用之意,《墨子·明鬼》中记载的“建园营都,必择木之休茂者立以为丛位,丛位即社”提出了“社”作为仪式活动的空间,此时期的“社”指的是在露天场所、垒土而成的方坛(即封土为坛),无顶盖和围合墙体以达到感应天地、联结“天-人-地”三界的仪式神圣性诉求。同时还有“掘地为坎,筑土为坛”的说辞,并且《礼记·祭义》中记载“祭日于坛、祭月于坎”则是对仪式活动空间做出场域界定和空间指定。无论是在仪式行为的自主发展时期及其原生状态下(如远古时期民众对于超自然的信仰而衍生出来的“万物有灵”学说,产生了祭山会、祭神树等),抑或是多维合力介入下的多元时期(如祭孔大典与王朝统治独尊儒术、祭天封禅与君权神授等),仪式空间的生成是一个从无到有、从随意到固定、从平面到构筑物、从单体建筑到群落组合、从单一形态到多元复杂的生成与演变过程。伴随着仪式行为活动的多元化、规范化、体系化等,仪式空间超越了“坛或坎”的形式,形成了空间固定、墙体围合、屋顶遮蔽、主题多元的“宫、殿、庙”等多异化的仪式空间及其组合形态。

在实际社会生活中,受制于社会阶层、情景主题、功能导向等,仪式空间也出现了分异和类化,如从社会阶层上分为以太庙、文庙等政治权力、礼制文化等规范化、典制式的官式仪式空间和民间祭祀、家祠宗庙等自为一体的民间仪式空间;从情景主题上可分为祭祀山水的原始诉求、祭祀祖先的伦理形式、祭祀圣哲列位的文化模式(如祭孔)、捍卫王权统辖的政治道统(如丽江木府廊桥净高设定下的“见木低头”)等;从功能导向可分为政治性、文化性、经济性(如祈福行为)等;从仪式空间来看,可分为固定式(如天坛祭天、太庙献犒等)、半固定式(如游龙祈雨、籍田礼等)和不固定式(如中元节民间室外送祖先烧纸钱)3种形态。总体而言,在长期的生成与发展演变中,仪式行为及其活动传递出了其特有的价值取向和信仰学说,而仪式空间作为仪式行为及其活动的场域载体,在营建思想、单体建构、群落组合、装饰配置、叙事主题、事件介入等多个方面形成了自我成熟的技艺经验和范式体系,独树一帜、别具匠心,折射出了中国传统文化中深厚浓郁、灿烂夺目的艺术光辉和文化魅力。

2 乡土聚落中仪式空间的存在呈现及其形态表达

宗教人类学家认为仪式活动的发生是一个从物理的现实时空进入宗教的神圣时空的过程[7],围绕空间关系形成了完整的仪式活动的身体感官与现象体验。乡土聚落中,仪式空间的存在呈现与形态表达是仪式行为在空间场域中的一个“入场-应场-退场”的叙事性环节与程序式表达,依托媒介系统下的地方社会公共关系及其族群居住行为的互构,达成了仪式活动与空间意识流的潜在触碰和关系转换,主要反映在聚落形态与圈层结构、建筑形制与位序设定、空间类型与行为秩序3个方面。

2.1 聚落形态与圈层结构

作为一种内生性文化制度,村寨主义需要由一系列传统仪式来标志边界,强化集体秩序的神圣性[8],仪式空间作为一种手段或力量在潜移默化中实现了乡土聚落空间形态与边界塑造的规训与整合。早期乡土聚落中的公房、晾晒广场等既是生产型场所,也是民俗仪式空间——承载着宗族祭祀、红白民俗礼仪和族群社交等仪式活动,通常位于原始聚落的核心位置且以仪式空间为内核形成了“仪式-生活-生产-生态”功能导向下的“内核-内环-中环-外环”的乡土聚落空间圈层结构,实现了聚落空间形态与地域山水环境的合一。以仪式空间为内核的聚落建筑群落布局强化了宗族地缘社会的集聚与稳定,形成了村落后续建设的向心吸引、初始坐标和骨架站位,保障了村寨个体-集体之间的宗法意识、建筑群落的有机整合和向心围合,是村寨整体主义及其建筑空间组织机制的存在呈现。

以云南省昆明市乌龙浦为例。乌龙浦地处滇池之畔、五星山脚,村落坐西朝东、背山面田,自元朝千户设镇以来已有700余年。作为移民簇居村落,现有宗祠2座、寺庙5座、公共广场1个。公共广场既是村落主要的晾晒区、停车场等功能场所,也是全村宗族红白民俗礼仪和民众日常休闲社交等活动空间。在村落早期营造过程中,民居主要位于五星山脚,隔沟渠面向公共广场,而城市化进程中新建建筑也围绕公共广场布局,围绕公共广场形成了“新-旧”建筑对面、围合式布局(图1)。同时郭氏宗祠、刘氏宗祠等则是宗法意识和血缘关系下的家族式聚落布局内核,尽管多族杂居但仍旧形成了清晰、明确的“一南+一北”的家族聚落范围和祭祀仪式空间形态;而垂恩寺、关帝庙、净乐庵、华光庙等则是宗教意识和集体信仰下的群体性仪式空间,其布局也较为分散且主要位于村落边缘地带。

2.2 建筑形制与位序设定

建筑空间中的形制体系和位序设定是我国传统法式营造思想中的核心理念之一,仪式空间就是其重要体现和附着载体。建筑形制中的“礼”主要体现为建筑空间实体营造中的通约模数(如人伦思想、天人关系导向下的建筑尺度、装饰色彩、屋顶形式、朝向方位等)和建筑空间-居住行为之间的规范典制(如空间功能、尊卑体系、流线组织等)两个方面,并形成了具有民族性格和乡土特色的建筑形制化、程序化和空间通则式、位序观的固有表达。在乡土聚落宅第建筑中,礼仪空间通常以见客宴饮的日常生活仪式类型(如中庭、中堂、客厅等)和敬神祭祖的宗法伦理仪式类型(如家庭祭堂等)两种形式出现,是宅第建筑营造和空间布局的核心内容,一定程度上也成为了家庭底蕴、教养风范等身份象征的载体。

图1 乌龙浦聚落空间形态与圈层结构图

以福建永定土楼为例。作为社会动荡时代背景下的族群民众迁徙的产物,土楼是乡土聚落中“大家庭、小社会”的典型样本,体现了聚族而居这一根深蒂固的中原儒家传统观念,更体现了聚集力量、共御外敌的现实需要[9]。按照建筑形体可以将土楼分为方形和圆形,按照家庭关系可以分为族群大家庭型和小家庭府第型,无论哪种仪式空间都占据着土楼建筑空间布局的核心位置,并基于其服务形态形成了族群式仪式空间和家庭式仪式空间,实现了族群公共日常生活和家庭祭祀信仰空间的合一。方型府第式土楼空间布局和圆形族群大家庭式土楼较为相似,即以“大门-门厅-前庭-中堂-后庭-后堂(门)”为轴线的对称式布局,中堂作为仪式空间在土楼全局中占据核心、中心位置,是日常祭祀、家族会议等公共行为活动的场所;小型的方形土楼和圆形土楼的内部布局较为相似,即以“大门-门厅-中庭-后堂”为轴线的对称式布局,后堂承担起了家族祭祀、会议等行为活动。“门-厅-庭-堂”的轴线引导(表1)构成了土楼最基本的仪式空间走向,依托“厅-堂”形成了土楼族群社会礼的精神及其制度体系、象征艺术和方位秩序。人文礼制思想隐射于土楼营造,“明分使群”,公共关系组织原则介入到土楼空间组织布局中,其等级、秩序、尊卑、伦理等也是土楼营造、持续发展和良性运作的某种制度保障。

2.3 空间类型与行为秩序

日常活动及其仪式行为是仪式空间存在、感知和呈现的重要环节,并依托住屋形式形成了仪式空间的类型划定与行为秩序及其辐射效应。乡土聚落及其建筑形态显露着一个地方的风俗,这便和房屋营造与使用中的仪式和场景相关联,并在匠作的工巧中表现出来,所以风土建筑又是浸润在地方风俗中的建筑[10]。而通常情况下,仪式空间较为直观、通透地折射出了乡土聚落及其地缘族群的基本空间行为秩序和居住文化机制,在传承地缘固有传统、吸纳外来元素和根植地域实践的基础上而成的一种可持续居住文化样态,是一种生活行为在生活领域的空间化反映。尤其是在乡土聚落空间环境场域及其地缘性、族群式日常行为互构中,仪式空间具有鲜明的集体性和公共性、严明性、层级性和差别化。

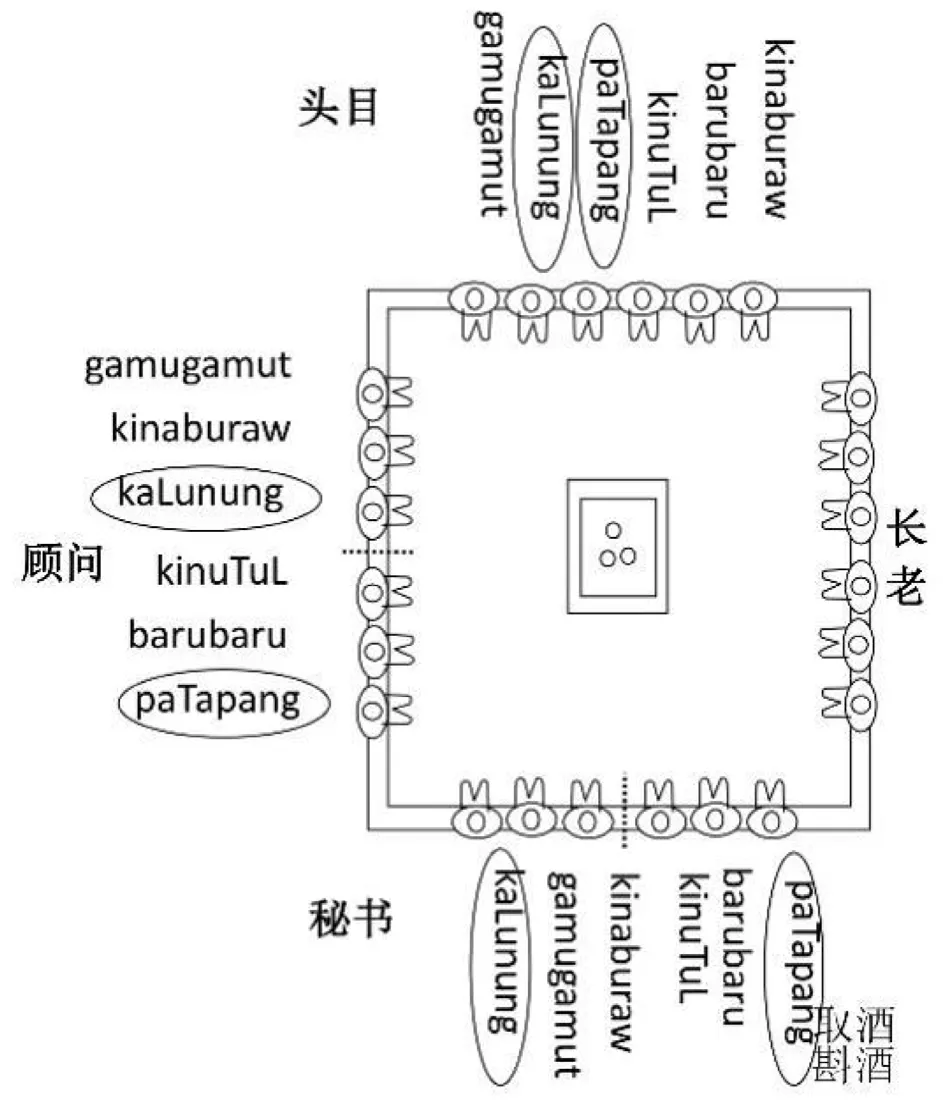

图2 卑南社成人集会所空间布局与行为秩序示意图

表1 福建土楼建筑形制及其仪式空间位序设定表

以台湾台东原住居民(卑南族)及其住屋形式为例。卑南族属于台湾南岛语族之一,在其部落建筑空间布局及其聚落形态组合中,仪式空间的存在形态和功能承载形态有着清晰的类型划定并自成体系和附有文化意涵,同时也因成员的能力、性别、司职等而有社会位份的差别。如卑南社成人集会所(图2)在会议座次安排具有鲜明的阶级性和差别化,会所内设有火塘,四周是座位且按照位份排序:火塘座位以坐北朝南的位子最尊,供头目坐;其次是坐西朝东的顾问席;最次的是坐东朝西的位置,由一般长老坐;其余青年站立于头目、长老之后。在聚落形态方面,社内的祖灵屋(巫师灵屋)、家屋、少年集会所、成人集会所等生活建筑和社外的训练场地、农地、猎场、洁净场地等附属场所构成了卑南族完整的传统生活领域。以仪式行为的空间化为契机,社内日常生活建筑和社外附属场所等空间类型及其具象的社会文化系统和抽象的整个文化象征体系[11]构成了卑南族“仪式族群行为—聚落空间过程”的彼此关联,虚构的空间精神文化性要素附着于空间场域,游离于实体要素之外,隐射出空间场所精神文化隐喻[12]。

3 乡土聚落中的仪式空间存在机制与“场—力”逻辑

在乡土聚落空间形态中,相对于餐厨、养殖等空间,仪式空间并没有较为清晰可观的主体性和明确划定的边界,其存在机制也更多落脚于空间语言的挖掘和传递,明晰其意象形式和寓意及其转换法则、导向作用等,建立行为模式(人)与空间模式(仪式场所)之间的相互关系,集合时间(历史)、空间(环境)、社会生活(人)、意识(记忆)、文脉(文化)、功能(需求)、技术(创新)等,得出立足于自然理性秩序的仪式空间意象“原型”类型和科学技术秩序的仪式空间意象“范式”类型[13]。

3.1 存在机制

从乡土聚落仪式空间生成逻辑及其时空发生来看,仪式空间的存在依托场所、位置,使其空间化,依托事件、元素使其形式化,依托群体、仪制,使其结构化,依托时间、记忆,使其历史化。

3.1.1 空间化

乡土聚落中仪式行为的发生通常有赖于一个静态的空间点,而依托路线渗透和情感扩散则从具象的仪式活动流线组织和抽象的仪式环境行为感知两个方面形成了仪式空间的行为路径及其群体认知,也形成了仪式行为过程中的两个空间形态,即现实物理空间和神圣精神空间。现实物理空间中发生的仪式行为活动传递出了族群的社会规则,而神圣精神空间中的仪式精神感知则激发了个体思维规则的生成,并结合地缘、血缘等强化了族群的社会规则且升华为集体认同和价值共识。

3.1.2 形式化

仪式空间的形式化可被视为仪式行为的模式形态或叙事语言,主要体现在事件、元素等方面。在具体的地缘族群行为环境中,仪式空间形成了一定场域的共同特质,具有同一性特点;事件要素之间的依赖相互关系是形成模式语言的基础,具有相关性特点。形式化的意义在于试图通过“模式语言”来论述与族群活动一致性的空间场所形式,建立行为模式(人)与空间模式(仪式场所)之间的相互关系,力求对仪式过程本质的理解,建构一套具有实际操作可能的模式语言并通过仪式行为传递出仪式行为过程的本质或寓意。

3.1.3 结构化

在乡土聚落中,仪式行为及其空间存在依赖于族群互动(参与主体)和仪制规范(参与法则)的建构,通过遵循一定的空间伦理和思维规则,按照顺序、流线、方向和层级等建构逻辑合理的组织仪式空间结构秩序,营造主次有别、等级鲜明、富有秩序的仪式空间系列。结构化的意义在于协调族群仪式行为各要素相互关系并最终形成一种相对稳定、合理和健康运转的过程,是自然或社会的自生自发性和人为目的的组织性共同作用的结果。

3.1.4 历史化

仪式空间的历史化主要反映在时间轴上的仪式活动事件的叠加和族群仪式信仰的记忆,以及空间轴上聚落仪式空间元素的积淀传承。正如有学者指出的,“记忆(时间)只有被空间固化之后,才是更为稳妥和牢固的存在。当然,空间也由于浸孕着时间而充满活力,这种活力赋予人生‘连续性’,并赋予生活和生命价值”[14]。尤其是乡土聚落中,众多仪式行为的不可文本化书写,诸多仪式行径与空间语言也有赖于时间固化和记忆传承刻画,并在时间轴线和意识深处形成一种比较稳固的知觉图示体系。

3.2 “场—力”链式关系

追溯前文提及的乡土聚落中族群仪式行为发生存在的现实物理空间(物理场)和神圣精神空间(心理场),那么乡土聚落仪式空间中的“环境场”与“在场力”则是其中不可回避的话题。正如鲁道夫·阿恩海姆认为的“一切知觉对象都应被看作是一种力的结构”[15],乡土聚落仪式空间中“场”与“力”借助“环境场”的式样转移与“应场力”的感知体验而表现尤为明显,并形成了场(容)的边界与约束的力、路径形成与路径依赖的双向链式关系。

3.2.1 场(容)的边界与约束的力

在乡土聚落通常生活法则中,仪式空间的场所、位置是较为稳定的,也是乡土聚落日常生活中清晰、重要和受认可的空间概念,具有自己的历史色彩,形成了既定的时间向限和空间边界。尤其是乡土聚落仪式空间边界通常超越行政力量、市场机制、地理单元等,依附于一定的地缘族群和事件元素等并反映出其组织法则及其寓意。在这一固化的空间容器中,仪式空间形塑了自成体系且具有内向约束力、外向延展力的地缘本土文化系统来推动族群价值调适与观念整合,达到“仪式族群行为—聚落空间建构”的非个体与准集合的目的。一方面,仪式空间作为一种客观实存反映出了乡土聚落中以乡民日常生活行为及其本土文化信仰系统为典型集群的地缘社会关系及其公共约束力量的建构,另一方面通过公共约束和情感媒介来链接个体与族群、乡民与社会等从而在集体层面产生族群自觉,以一种看不见的形式含蓄介入乡土聚落日常生活环节并激发乡民的价值共识及其意识倾向,同时也彰显了仪式空间的价值承载。

3.2.2 路径形成与路径依赖

仪式空间路径形成与路径依赖反映出来的是乡土聚落生活世界图示及其仪式行为图则效应的通用性。路径作为仪式行为在仪式空间场域环境中从开始到终结的全程路由,就仪式行为及其空间形态而言可将路径分为行为路径与心理路径,也包括了仪式活动的组织线路、践行法则等,属于串联且具有序列、引导且有控制的链式结构叙事。在这一完整的叙事进程中,礼仪空间范畴的界定、参与主体的限定和程序环节的设定等都是一种特殊语言,相互整合以达成稳固、定型的目的。就其路径形成过程而言,结合同一主题并主题先行,诸多事件环节基于一定的组织法则并置组合以形成一个结构上完整有序的“空间性图案”,而其路径形成的主线既可以是单线直叙也可以是复线并叙结构。路径依赖则是仪式活动路径在结构功能主义下的产物,通过仪式活动主题先行、目标导向和环境调适来强调对乡土聚落地缘族群的社会整合效应并对越轨行为做出一定控制,形塑行为约束和价值准则以维护地缘族群的整体利益。

4 结语

仪式行为及其活动的本质是人自我观念下的意志转移及其交感跨境,仪式空间的生成传递出来的是一种“意识流”的呈现及其自我流露过程,其意义在于促使人们用身体知觉感观去感受体验仪式空间环境,激发意识形态和情感活动的生成。尤其在当前乡土聚落晦暗不显和消解匿亡的情景下,仪式空间的存在就显得愈发必要。作为一种地缘黏合物和信仰共同体,长期以来仪式空间体现了乡土聚落地缘族群的价值取向并担负了乡土聚落日常生活精神内核传统维续的历史责任。以仪式空间为着眼点,去透视广大乡土聚落中的“仪式族群行为—聚落空间建构”,释放其自内而外的张力并彰显其价值承载,以一种有形的物质空间环境和无形的精神隐喻介入到当前的乡土聚落振兴中,发挥其要素整合效能,这也是仪式空间可持续存在的时代题义与价值内核,是当代乡土聚落人居环境空间营造的一个重要着力点。