全面发挥大学在国家创新体系中作用的战略思考

2020-09-18中国矿业大学北京武汉大学大学创新研究课题组

中国矿业大学(北京)-武汉大学“大学创新研究”课题组

中国矿业大学(北京),北京 100083

经过新中国70多年特别是改革开放40多年来的建设和发展,中国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展的新时代。实现高质量发展,亟需实现从传统要素驱动、投资驱动转向创新驱动[1],而创新驱动发展依赖于一个各主体协同、各方面协调、各环节衔接,同时结构合理、高效运行的国家创新体系。国家创新体系最早于20世纪80年代由英国经济学家弗里曼在继承与发展熊彼特的创新理论的基础上提出[2]。弗里曼认为,国家创新体系是国家范围内各创新主体和创新组织通过各种要素间的相互作用、相互整合形成具有协同性、系统性的创新网络,在创新过程中促进创新体系内知识、技术等要素的加速流动,实现国家创新体系的整体功效提升[3]。

中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议提出的完善科技创新体制机制,全面部署了新时代推进国家创新体系治理的制度安排,也对新时期新形势下创新治理主体、治理结构、治理能力等方面提出了更高要求。科技创新治理区别于科技管理,科技创新治理更多采用现代化治理理念、方法,统筹各方利益主体,发挥各创新主体的功能作用,在创新领域构建系统、整体、协同的治理格局。高等教育是未来的社会轴心,大学是科技与经济发展的“发动机”[4]。大学是国家创新体系中知识创新和传播系统的核心组成部分,也是技术创新系统和知识应用系统的重要参与者,更是赢得全世界尊重以及在精神教育上取得世界领先地位的最高手段,在我国推进创新驱动发展战略、建设世界科技强国中发挥着关键作用。除了具有人才培养、基础研究、技术创新、社会服务与文化传承等基本功能,大学还能够有效促进国家创新体系内的人才、技术、文化等各类要素的加速流动,助力国家创新体系治理优化与整体功效提升。

1 大学在国家创新体系中的五维功能

1.1 大学是培养社会创新创业人才的主阵地与产生科学家、工程师和企业家的摇篮

创新驱动的本质是人才驱动,国家间的竞争本质是人才的竞争。人才是国家创新体系发展的核心力量,是创新过程中最为关键的资源。大学承担着为国家创新体系培养人才的重任,在任何时期,人才培养都是大学的本职工作和第一要务。经过70多年的发展,我国已经发展成为一个人力资源大国,拥有世界上规模最大的科技人才队伍。国家统计局数据显示,2018年,按折合全时工作量计算的全国研发人员总量达到438.14万人年,我国研发人员总量在2013年超过美国,已连续6年稳居世界第一位。大学培养了一大批服务国家发展、推动社会进步的创新型人才。比如,1978年后求学成长起来的煤炭行业院士中,70%出自中国矿业大学,目前大部分骨干煤炭企业的领军人物也多出自中国矿业大学。

1.2 大学作为国家知识创新体系的“中流砥柱”,是基础研究与原始创新的重要源头

基础研究对人类认识世界和改造世界、推动经济发展和促进社会进步具有巨大作用。技术上的重大突破大都来源于基础研究、基础理论的厚积薄发,只有长期重视基础研究的国家,才可能形成强大的工业体系。近年来,随着科教兴国战略、“211工程”“985工程”及“双一流工程”的深入实施,大学已经发展成为国家创新体系中基础研究、应用基础研究的中流砥柱。根据中国科技部统计数据,2017年全国科学研究(包括基础研究和应用研究)人员中,大学占46.6%。大学基础研究经费531.1亿元,占全国基础研究经费的54.4%。同时,根据中国科技统计年鉴数据,从2005年到2017年,我国大学发表的科技论文、专利申请数以及专利授权数均呈现大幅增长的趋势(图1)。作为矿业能源科技领域的重点高校,中国矿业大学产生了“砌体梁”理论、“空气重介质分选”理论、瓦斯监测“〇型圈”理论、“有限变形”理论等一系列具有国际影响力的原创理论。

1.3 大学是科学精神与创新文化的重要塑造者和引领者

大学的存在价值不仅仅在于它能够满足社会对教育的需求和对人类精神文明有保存价值,更在于它对社会的发展能够提供建设性的批判,敢于质疑传统、权威,坚持与发展真理,确保人类文化在传递、保存的过程中得到不断创新。创新文化是科技创新的重要元素[5],创新文化同创新活动有着相互促进、相互激荡的关系。一种崇尚创新、激励创新、保障创新的文化氛围,有利于提高人的创造性,而大学在秉持与弘扬科学精神与创新文化上具有与生俱来的优势。十九届四中全会强调要弘扬科学精神,其中科学精神就是批判质疑、求真务实、不懈探索、开拓创新、兼容并蓄、宽容失败的理性精神。科学精神透着一个民族、一所大学或者一个人的气质,是科学研究活的灵魂,应该成为每一所大学贯穿历史、走向未来的精神指引。

图1 中国大学2005—2017年主要科技产出情况Fig.1 University’s scientific and technological output between 2005—2017

1.4 大学是推进产学研一体化的策源地与加快产业技术进步的重要驱动力量

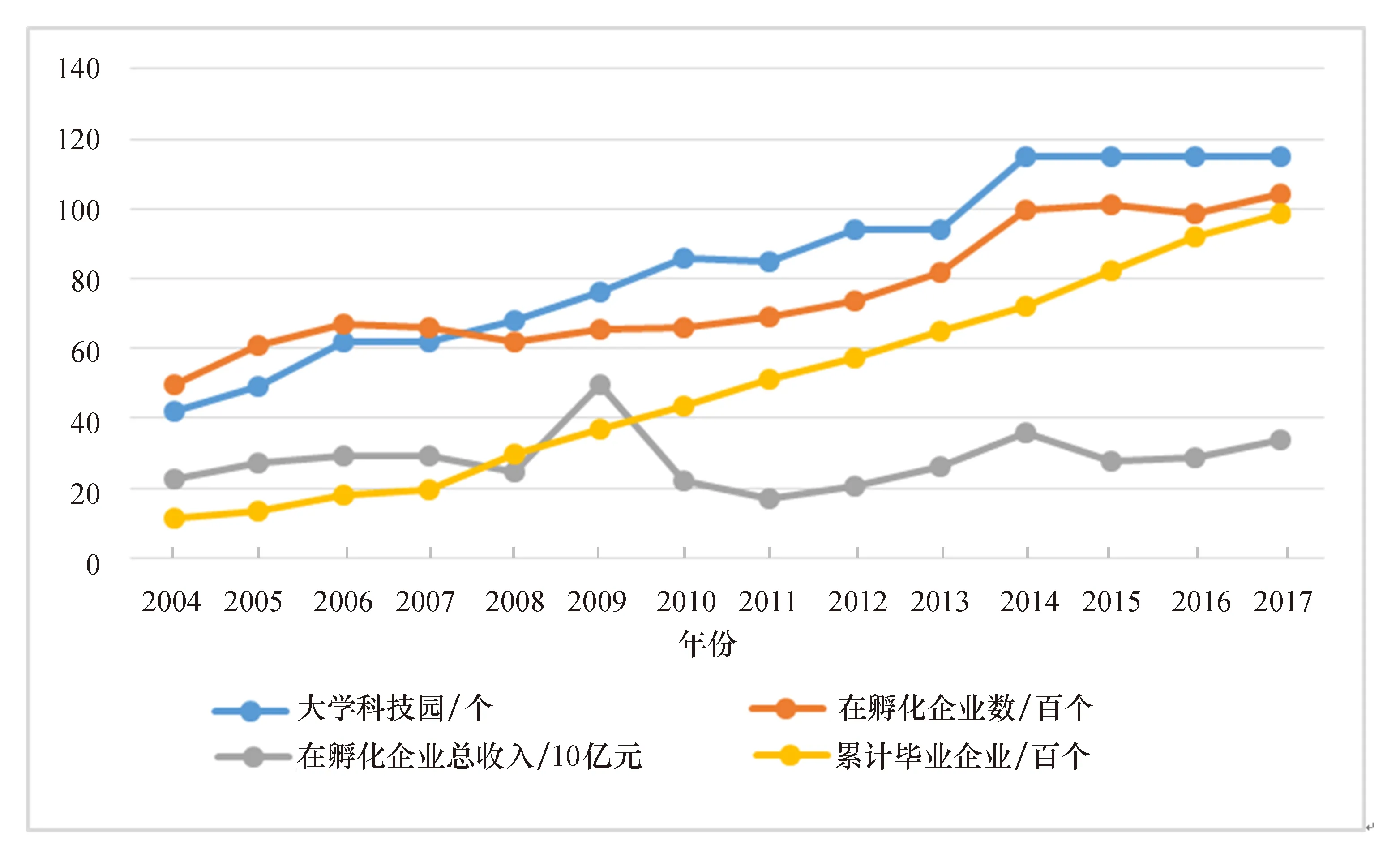

创新过程一般可以分为科学发现、技术创新和产业化三个阶段,大学和企业深度融合、协同互补,是实现科技与经济紧密结合、推动产业向中高端迈进的关键。大学通过推动科技成果转移转化、建设大学科技园等形式加强与企业深度合作,为高质量发展提供创新源泉。根据中国火炬统计年鉴(2018)数据,从2004—2017年,我国大学科技园数量、在孵化企业数、在孵化企业总收入及累计毕业企业

均呈现较大幅度增长的趋势,大学科技园在深化产学研合作方面发挥了重要作用(图2)。中国矿业大学(北京)建设了首家以能源与安全为特色的国家级大学科技园——“中关村能源与安全科技园”和“中国矿业大学留学人员创业园”,并与北京市共建能源安全产业技术研究院,组成了学校产学研用及科技成果转化体系,成为中关村国家自主创新示范区及首都区域创新体系建设的重要组成部分。近年来,大学服务地方产业发展、推动区域创新体系建设的功能得到进一步强化,如同济大学与杨浦、虹口、普陀等区打造“环同济”创新经济集聚带,武汉大学、华中科技大学服务地方经济打造出了“中国光谷”。

图2 大学科技园在孵化企业及毕业企业情况Fig.2 Incubating and graduating enterprises of University Science Park

1.5 大学能够推进全球科技创新合作,是实现开放式创新的重要高地

习近平总书记强调,“自主创新是开放环境下的创新,绝不能关起门来搞,而是要聚四海之气、借八方之力”。当今世界日益形成高度依赖的科技合作关系网,技术的研发、转化与应用离不开各国参与。创新活动错综复杂勾连形成的超级网络,任何一个国家和企业都难以独自完全掌控。大学在推进开放式创新中具有重要优势,同时扩大开放交流也是全面发挥大学创新功能的重要途径。推进开放式创新有利于大学打破封闭观念,挖掘、获取并利用前沿性、国际化资源,在相互促进中实现互利共赢、合作发展[6]。根据高等学校科技统计资料汇编数据,从2008年到2016年,我国高等学校在国际合作研究与国际学术会议交流方面均呈现逐年递增的趋势(表1),大学在促进国际创新交流、推进开放式创新方面发挥着越来越重要的作用。近年来,中国矿业大学(北京)与来自11个国家的高校共同发起成立了“一带一路”矿业高校联盟,与百余所国外知名大学和科研院所开展了学术交流。

表1 2008年至2016年高等学校国际科技交流情况

2 大学在国家创新体系中功能发挥面临一些制约因素

大学通过发挥人才培养、知识创新、文化根植等功能以及在产学研协同创新、对外开放合作等机制的作用下,形成了以人才、知识、文化为主要元素的创新综合体。同时,按照国家创新驱动战略、建设科技强国的新要求,中国的大学发展还存在诸多内外部制约因素,创新能力有待进一步提升,迫切需要推进体制机制创新使其在国家科技创新体系中发挥更大作用。

2.1 人才培养结构不够合理,人才培养模式缺乏特色,难以适应创新发展与新工业革命的需要

一是人才培养结构不够合理,呈现纺锤型,人才“两头短缺”。现阶段创新需要各层次的人才,不仅需要大量的科学研究领军人才,还需要大量高水平的技术技能型人才。随着我国大学教育的快速发展以及人才培养规模的逐年增长,两头少、中间多的人才结构进一步凸显。一方面,高层次的科研领军型人才匮乏。汤森路透发布的《2018年全球最具影响力科研精英》报告显示,中国高被引科学家人次数表现为559人次,而美国为2634人次,中国仅为美国的1/5。另一方面,高精尖的技术技能型人才缺乏。一些应用型本科、高职院校的人才培养对产业发展、市场人才需求适应性不够。据统计,2017年西方发达国家的高级技工占总技工总数的比例超过35%,而我国技师和高级技师占全部技能劳动者的比例约为5%,仅为发达国家的1/7。

二是人才培养模式缺乏特色。从全国范围来看,由于大学行政化管理体制等问题,很多大学难以对人才培养模式进行系统创新,创新型人才培养力度不够、特色不足,致使人才培养难以适应新一轮科技革命和产业变革的需要。

2.2 基础研究投入比重较低、稳定投入机制不健全,从事基础研究的人员激励机制不完善

长期以来,我国基础研究的投入不足,在科研经费的配置结构中,我国科研经费主要投向短期、应用技术研发,而用于基础研究的经费比例依然偏低,原始创新能力依然薄弱,不能很好满足经济高质量发展对原始创新的需求。根据中国科技统计年鉴(2018)数据,美国用于基础研究的经费比重为16.9%、日本为13.2%、俄罗斯为15.2%、法国为24.5%、瑞士更是高达38.2%,而我国用于基础研究的经费比重只有5.5%,与发达国家尚存在一定的差距(图3)。2016年,我国高等院校研发经费49%用于应用研究,40%用于基础研究,高校基础研究经费投入占比低于美国的63%[7]。同时,对基础研究项目经费投入稳定性不足。基础研究往往是长周期的,但目前很多基础研究项目完结后,由于缺乏研究经费投入上的“再补充”,难以继续开展。而启动新的科研项目审批程序繁琐、耗时费力,这让科研人员忙于“提着材料跑流程”,不利于潜心做基础研究,势必会影响重大原创性科研成果的获得。此外,大学对从事基础研究的人员激励机制不健全,不少大学基本工资偏低,需要靠创收来补充一部分工资收入,对科研人员价值的体现不足,制约了基础研究领域科研人员的积极性和创造性。

中国为2017年数据,俄罗斯、美国、韩国、日本、捷克为2016年数据,其他国家为2015年数据图3 各国基础研究占研发总投入的比重Fig.3 Proportion of basic research in total R&D investment of various countries

2.3 考核评价体系及容错机制不健全,导致部分大学“短视”文化及急功近利的绩效文化突出

一是很多大学主要实行实用型、数量型的考核评价体系,易形成急功近利的“短视”文化。我国大学办学水平的衡量标准是其拥有的博士点、硕士点数量,教师承担的科研项目及发表的科研论文,大学毕业生就业率及工作岗位等。大学教师职称评定主要依据科研情况、大学生考试情况、大学生升学率及毕业生就业率等标准,争项目、发论文成为大学教师科研教学的重心。在这种考核评价体系下,大学和教师群体很容易形成急功近利的“短视”文化,更多着眼于短期收益。

二是大学学术研究的功利化,坚守科学精神不足。科学研究往往具有长周期性,过分的目标导向很可能会导致浮躁的研究风气、急功近利的研究态度等,难以培养出耐得住寂寞、甘于奉献的“大家”。大学对绩效文化过度追求,损害了基础研究所需的文化制度环境和理性传统[8]。

三是大学包容失败的容错机制有待于进一步提升。重大科学发现往往是在无数次失败的基础上取得的,甚至可能最终失败。如果没有建立容错机制,科研人员一旦研究失败,就可能失去晋升或资助的机会。这样造成科研人员缺乏安全感,更多追求短、平、快、稳地出成果,难以围绕某一方向做持续、深入、系统的科学研究,造成基础性、原创性项目难以取得重大创新。

2.4 产学研主体功能定位不明晰,科技成果转化水平偏低,成果产业化应用水平仍需进一步提升

在产学研协同创新体系中,由于创新功能定位不明确,大学和其他创新主体间创新资源的不对称、沟通渠道的不畅通以及寻求自身利益最大化的动机,导致创新资源的需求和供给间出现错位。

一是科研创新目标定位不一致。部分大学参与区域创新体系程度不深,科研创新面向当地产业需求、服务当地产业升级不够,一些科研项目立项为了发论文、评职称,没有很好聚焦于企业需求。企业的创新需要以及政府的驱动力等也是大学科技成果转化的重要驱动力,由于三方目标的不一致,不利于科技成果转化。

二是产学研合作机制不健全。很多大学不仅未能与企业形成有效互补,反而在某种程度上成为竞争者,不利于构建产学研协同创新体系。有的只是形式上进行产学研合作,存在“拉郎配”现象,高质量、实质性的合作不多。不少科技计划项目为了鼓励产学研合作,要求产学研合作申请,而大学与企业为了争取经费,结果部分产学研合作“貌合神离”[9]。

三是部分科技成果转化政策还不够完善。各大学有利于促进科技成果转化的评价体系尚未有效建立,也缺乏科技成果转化的专业服务机构与专业人才队伍,大学的科技成果难以有效转化。特别是科研人员难以从科技成果转化中获得合理的分配比例,导致转化科技成果的积极性不足[10]。与发达国家相比,我国科技成果转化率相对较低。据统计,美国、日本的科技成果转化率已超过80%,而我国科技成果转化率还不足30%,呈现出“成果多、转化少、推广难”的现象,大量的科研成果被“冻在冰箱里”或被“锁在实验室”,由“成果”变“沉果”。

2.5 大学研究成果的国际学术影响力有待于进一步提升,参与国际化科研合作亟待进一步深化拓展

中国大学研究成果的国际学术影响力有待提高。根据Web of Science核心数据库统计,在2008—2018年间,中国科技人员发表的国际科技论文(被SCI数据库收录的)中,平均每篇论文被引用10次,世界整体篇均被引用次数为12.61次,中国平均每篇论文被引用次数与世界水平还有一定的差距(图3)。一段时间以来,国内大学参与国际合作主要集中在人员交流和学术互访,深度参与到对方大型科学研究项目的合作机制不健全,尤其是与世界著名大学、世界一流学科的深层次科研合作需要进一步加强。中外合作办学是深化开放式创新的重要方式。目前,在中外双方合作办学过程中面临着诸如办学属性、发展目标、合作形式、发展路径以及合理回报水平等争议。中外合作办学的学科引进和专业设置方面以经济管理类居多,生命科学、新材料等专业领域的合作办学力度不够。

图4 2008—2018年间各国发表科技论文篇均被引用次数Fig.4 Average citations of scientific and technological papers published in various countries in 2008—2018

3 全面发挥大学在国家创新体系中重要作用的对策思考

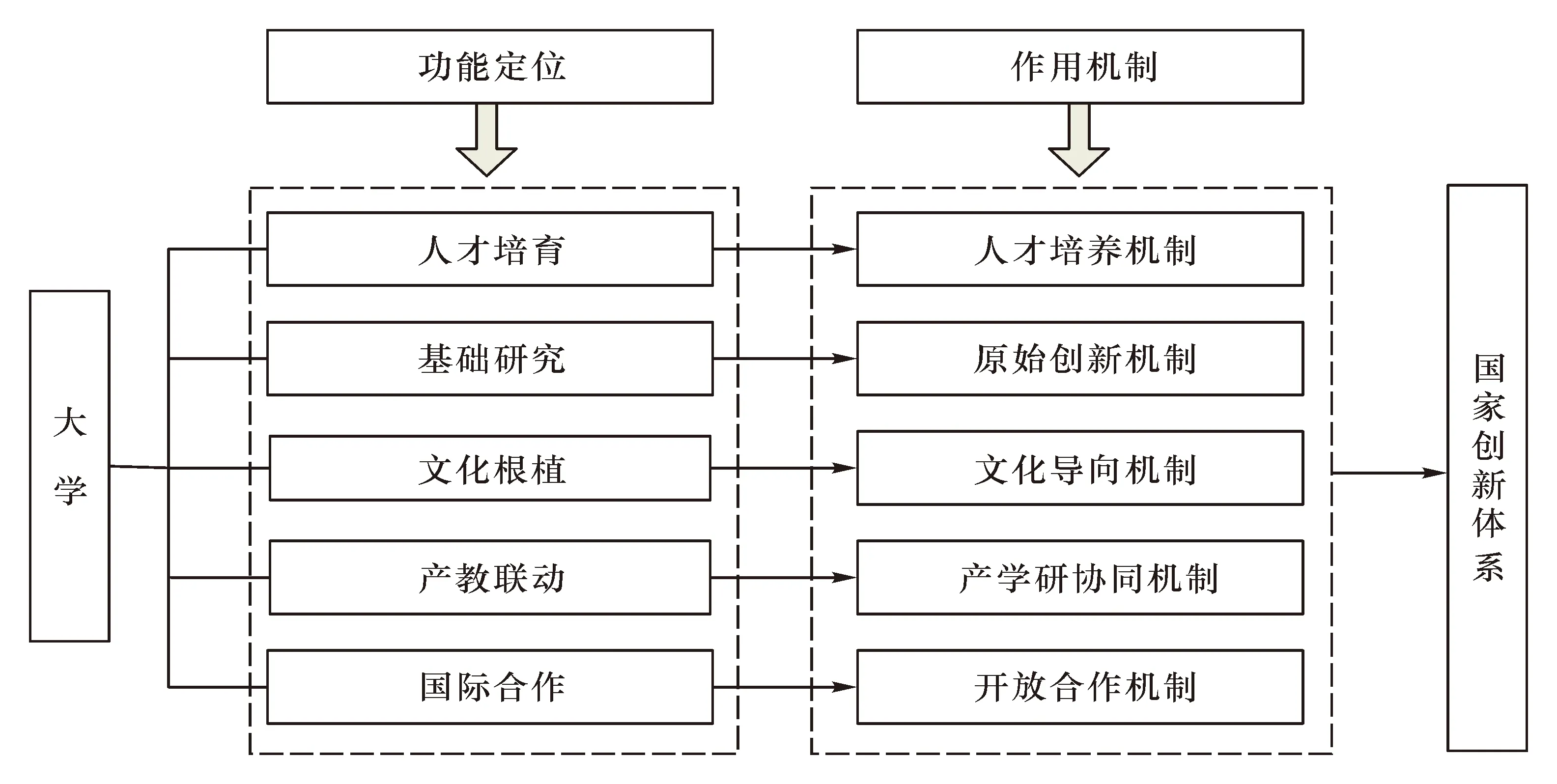

明确大学在国家创新体系中的定位,深化以“还权赋权”和“效能提升”为特征的创新治理模式改革,以人才、知识、技术成果等要素为纽带,从五方面全面强化大学的创新功能,培养高端创新型人才,提升基础研究实力,厚植创新文化基因,促进产学研协同发展及完善对外创新合作机制(图5),多措并举推动大学在国家创新体系中发挥更大作用,促进科技创新治理体系不断优化与治理能力不断提升,为我国实施创新驱动发展战略和建设世界科技强国提供有力支撑。

图5 大学在国家创新体系中功能发挥的作用机制Fig.5 The function mechanism of University in national innovation governance system

3.1 推动大学创新人才培养模式、优化人才培养结构,既要加快培养高层次科学研究人才,也要加快培育具有“工匠精神”的技术技能型人才

强化大学的人才培养功能是新时代落实人才强国战略、满足新技术产业人才发展需求的必然选择。尤其是既要突出高精尖导向,加快培养具有创造性思维的高层次科学研究型人才和领军型企业家,也要加快培育一大批具有“大国工匠”精神的技术技能型人才,增强国家创新体系建设的人才储备。

一要进一步落实人才强国战略,改革创新型人才培养模式,优化人才结构。大学要依托自身的院校特色、学科优势,形成科教融合、教研一体的人才培养“内循环”模式。坚持立德树人,培养道德品质优秀、具有创新意识和创新能力的高层次创新人才。

二要突出高精尖导向,培育推动科学技术进步、适应国家战略需要、引领社会发展潮流的领军人物、拔尖人才,为高质量发展提供智力支撑。支持和鼓励大学搭建领军人才和战略科学家工作平台,建立一定规模和层次合理的专职科研队伍,逐步培养和造就一批具有世界影响力的科技大师和战略科学家。

三要借助大学的智力溢出效应,依托行业企业,形成产教融合、创新创业的人才培养“外循环”模式。倡导大学“以实践促教学”“以实践促科研”,紧扣地方经济发展需要培养人才,通过工学结合、订单培养、项目驱动等模式,加强大学与企业的合作,真正形成教学、科研、实践之间的良性互动,为国民经济主战场输送更多高水平的技术技能型人才。

3.2 加强大学优势学科与国家科研创新平台建设,提升基础研究和应用基础研究水平,增强我国引领前沿的源头创新供给能力

大学基础研究要围绕“顶天”“立地”两个方向发力。顶天就是要瞄准世界科技前沿出世界一流的成果,立地就是要围绕国民经济主战场、围绕国家重大发展目标,为原创性、颠覆性核心技术研发提供理论支撑。

一要加大投入力度,进一步形成基础研究长效稳定投入机制。基础研究是“长线投资”,往往面临巨大的失败风险,持续的研发投入是基础研究的保障。基础研究科研项目要有长期的规划布局,形成由中央政府、地方政府、企业与社会力量共同参与的持续经费投入机制。

二要加强大学重点学科与各类创新平台的建设,提升基础研究和应用基础研究水平。积极引导和支持大学开展重点学科前沿探索,预见学科的发展趋势,瞄准学科发展前沿,开辟新的研究方向,创造更多的基础研究理论。加强高水平国家重点实验室建设,支持大学承担国家重大科技专项和各类科技计划任务,面向世界科技前沿,研发一大批具有原创性、前沿性的科技成果,为提高我国源头创新做出更大贡献。针对国家产业结构调整、发展方式转变、战略性新兴产业培育的重大需求,依托大学重点工程技术研究中心,组织实施一批基于重要项目试点、对产业高质量发展有显著支撑和引领作用的科技成果。

三要建立完善的科研激励机制,充分调动科研人员从事基础研究的积极性。要完善科研人员的工资薪酬分配体系与收入稳定增长机制,在收益分配上以增加知识价值为导向,调动科研人员从事基础研究的积极性与主动性。改变科研经费的使用方式,赋予科研人员更大科研项目经费使用自主权。

3.3 大学要强化创新文化、科学精神的批判引领作用,弘扬鼓励创新包容失败文化,营造“敢于创新、勇于创业、宽容失败”的文化氛围,让一切创新思想竞相迸发

创新驱动的战略核心是促进原始创新,原始创新哪里来,来自其肥沃的培育土壤——适宜的科技创新文化[11]。迈克尔·波特曾指出,“基于文化的优势是最根本的、最难模仿的、最持久的竞争优势”。良好的创新文化和创新氛围有利于激发大学创新的内在动力,促进原始创新形成。

一是要营造良好的创新文化氛围。把创新精神融入大学建设的各个方面和各个环节,形成创新风尚,把培养自主创新能力作为大学建设与发展的核心与源泉,努力消除学术“裙带”关系与“近亲繁殖”,进一步营造良好的创新文化氛围。

二是要弘扬鼓励批判精神和质疑精神,营造有利于创新和科研的时间与空间环境。批判质疑是科学精神的精髓,要敢于向权威理论挑战,始终追求科学真理。从钱学森到屠呦呦,再到黄大年,杰出的科学家们将爱国、创新、求实、奉献新时代科学精神镌刻在大地上,铸就了中国科技发展的丰碑。

三是大学要营造支持和鼓励创新、宽容失败的创新氛围。习近平总书记指出:“创新从来都是九死一生,但我们必须有‘亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔’的豪情”。同时,要加快“考核指挥棒”改革,通过科学合理的创新容错机制,从制度上允许创新者“试错”,形成鼓励冒险、宽容失败的创新文化[12],让创新意识蔚然成风。要根据实际情况把创业创新课程纳入大学教育体系,支持有创业意愿的学生通过开展模拟创业积累创业经验,推进教师校外兼职、学生弹性学制等举措落实。

3.4 完善大学与产业界创新互动、利益协同机制,推进大学科技成果转化,将大学的知识创新转化为现实生产力

积极推进大学与产业界深度融合与协同发展尤为迫切,亟需将新技术、新模式、新工艺等产业先进元素纳入大学教学课程,提高大学教育与产业发展的匹配度。

一是明确大学在产学研协同创新中的功能定位,深化大学与产业界的良性互动[13]。大学与产业界的良性互动是实现创新链和产业链完美耦合的关键,要打破“围墙”、走出“象牙塔”、让高新技术由实验室走上生产线。深化大学与产业界的良性互动,进一步提升大学在产学研合作中的话语权地位,建立起紧密的、可持续的合作伙伴关系。支持大学与企业共同来建立研发机构、工程实验室、产业技术联盟等技术创新组织和技术研发平台,形成高效完备的“研发—转化—生产”创新产业链。

二是积极探索更富效率的科技创新成果产权制度改革,赋予大学更大的科技成果分配权,充分调动科研人员参与科研成果转化的积极性。2016年,“西南交大九条”的出台,规定职务科技成果的专利将由发明人和学校共同所有,对科技成果发明者的奖励由转移、转化、转让后的奖励变为转让前的产权奖励。这在全国首次明确了职务发明人拥有科技成果的部分所有权,从而改变了过去“教授拿不走股权,学校干不成科技成果转化,政府得不到科技型企业”的“三输”局面,成为激发科技人员创新活力的“小岗村试验”[14]。

三是以大学科技园为抓手,完善大学与企业间的技术转移机制,促进创新链和产业链精准对接,有效避免科技与经济的“两张皮”问题。充分利用大学科技园平台推进技术成果转化,建立健全大学技术转移机制,有效促进技术成果转移和扩散。

3.5 支持大学深化对外科技合作交流,扩大双方科研资源开放与共享共用,发挥大学参与全球科技治理、深化国家间科研合作的优势,助力我国在全球创新治理体系中的话语权提升

大学作为知识生产和传播的中心,在促进国际科技交流方面有着不可替代的优势,要推动我国大学开放创新模式不断升级,加快科研资源的互联互通,利用国际资源的方式正在从引进来为主转向引进来与走出去相结合。

一是提升国外优质教育资源“引进来”的层次和效率,改善国际化办学质量,提升办学的国际化水平。加大对国外先进教育教学理念与模式的引进力度,放宽外籍高端科技人才办理签证和绿卡的限制,扩大优质外籍师资招聘力度。提高国家科技计划对外开放水平,继续支持国外大学在中国设立国际学术研发中心,建立联合研发基地,促进国内大学与国际先进水平对标,推动科技创新治理现代化。大学要充分发挥自身优势,及时把握国际科研态势,深度开展科技合作项目,提高双方在科研决策、科研组织与科研管理等方面的对接与“兼容性”,共同推动相关学科的前沿探索与全球性议题的有效解决。

二是以深入实施“一带一路”科技创新行动计划为契机,推动更多有实力的大学积极“走出去”,吸收借鉴全球创新资源,积极参与全球创新治理。支持大学以共建国际化科研平台、创建大学联盟等形式实施科技“走出去”战略。充分发挥中外科技交流桥梁作用,加强国内大学与丝绸之路沿线国家大学的合作。鼓励更多大学积极参与全球科技教育领域新的治理规则制定,学习并掌握运用国际规则,依据自身优势推动全球技术治理机制的建设,助力我国全球创新治理话语权提升,更全面准确地从全球视野谋划和推动新时代的创新发展。