回访猎巫现场

2020-09-17王华震

南方周末记者 王华震

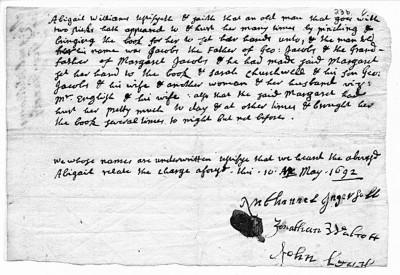

阿比盖尔·威廉姆斯的证词,她的突然发病和指控,是1692年塞勒姆猎巫运动的开端。 受访者供图

◀上接第18版

巫术复活了每一个古老的谣言、肮脏的家庭怨恨,纠缠不清的罪恶和内疚(倒是没有对财产的劫掠。警长没收了一些被指控者的财产,尽管他用这笔钱做了些好事)。似乎每个人都会对某人有异议——往往是和自己家里的某个成员发生争执。还要记住,这种过度狂热的情况下,在别人对你指指点点之前,先指点一下别人比较安全。侮辱行为是一贯的,但指控却没有什么明显的模式,许多指控都是几十年前的旧事重提。

南方周末:当地牧师科顿·马瑟在当时写的《未知世界的困惑》(Wonder of the invisible world),以及他之前写的《难忘的冒险——关于巫术与支配》(Memorable Providences, elating to Witchcrafts and Possessions),都对巫术迷信的传播推波助澜。很多历史学家认为他需要为塞勒姆事件负责,你是怎么看的?

希夫:无论是在最初的事件框架的设置、鼓励起诉、宣传女孩的症状、向法官提供建议,还是试图控制叙事方面,没有哪个人比他发挥了更大的“作用”。最初的案件之所以被称为巫术,首先是因为它们与科顿·马瑟对之前一种瑞典巫术的描述相吻合。他对这些审判毫无良心的自责。在1693年的一份不打算公开的文件中,他吹嘘说,“地狱的活生生的展示”已经占满了教堂的长凳。“魔鬼一无所获”,马瑟推论道,“但上帝得到了赞美,基督得到了臣民,圣灵得到了殿堂,教会得到了增固,而人的灵魂得到了永远的益处。”他没有提到那些被绞死的无辜者或被摧毁的家庭。他甚至有些洋洋得意,“我并不虚伪地说我的智慧和美德对这一良好的秩序有所贡献,但我也可以说我没有妨碍这一良好秩序。”他说。

南方周末:塞勒姆猎巫行动的停止看起来很突然,使得这一切停下来的关键转折事件是什么?是马萨诸塞新的行政首长威廉·菲普斯(William Phips)的个人意志吗?

希夫:有很多因素共同导致了审判的结束,但如此之大的规模是最大的因素之一。马萨诸塞真的有那么多女巫吗? 指控的广度如此之大,当它蔓延到社会的最高层时,当有人惨死、伤亡人数堆积起来时,怀疑论者说话就变得容易一点了。慢慢地,到了10月,小心翼翼的、匿名的、理智的人开始权衡。神秘化将屈服于耻辱。至于菲普斯政府,他不是一个真正的信徒,这一点有帮助。与牧师们不同,他似乎并不特别顽固地抱持巫术的想法。

悲剧重演

南方周末:17世纪末欧洲的猎巫行动已经接近尾声,它在美洲殖民地的回响却还在延续,这其中的原因是什么?

希夫:在波义耳、牛顿和洛克(他们都相信巫术)的时代,全欧洲的女巫起诉已经告一段落。但在波士顿,几乎所有的讨论巫术的文本都还存在,在1692年之前,你读不到一页关于这个问题的怀疑论(指怀疑巫术的存在)。坚定的信仰和被严格控制的新闻界使马萨诸塞州的居民与怀疑论绝缘。到了1692年,新英格兰女巫与英国同行的区别主要在于她更真实。新英格兰的牧师们用各种文字扼杀了怀疑论者,就像有人研究狂热的神创论文学,却不知道达尔文曾经活过一样。由此,科顿·马瑟把早先马萨诸塞州的案例明确详细地摆出来,他只将那些他亲自观察到的或他能明确担保的细节收纳进来——这些细节都是确凿无疑的,他不允许任何人否认巫术。

南方周末:从长时间跨度来看,塞勒姆猎巫事件是否是某种宗教文化转型的转折点?在它之前与之后,美国的宗教文化有何变化?

希夫:塞勒姆审判并没有破坏教会,但它确实极大地侵蚀了它的基础。试图证明某件事的清教徒的正统观念,最后却证明了另一件事。对教会如此重要的“忏悔”观念已经被污染了。权威性受到了质疑。到18世纪,人们还是会指控某人是巫师,但马萨诸塞州已经不会再处死一个巫师了。1712年,一个女孩试图指控她的母亲是女巫,结果她被判定违反了三条行政命令。

南方周末:欧洲的猎巫行动为启蒙运动提供了反思的镜鉴,美国对塞勒姆事件的反思,给后世提供了什么样的思想资源?

希夫:一般来说,在美国,塞勒姆起到了一种防护栏的作用。这种耻辱阻止我们再次跨过那条界限。当恐惧麻痹了我们的理智,当我们反应过度或过度正确,当我们对异己者或煽动者穷追猛打,当我们的妄想压倒了我们,塞勒姆的怒视就会看向我们。随着1954年麦卡锡听证会的召开,夜以继日的警惕、国家的监视塔,以及不计后果的残酷,都回归了——你知道我们今天对“猎巫”一词的使用。

南方周末:类似猎巫的事件在历史上屡见不鲜,人类的理性为何会在这些时刻溃败?从塞勒姆事件的个案来说,阻止了理性在其中起作用的因素有哪些?

希夫:塞勒姆案提醒我们,有时所有的制度都会失败,出于自身的原因,每个人都可能会参与到大规模的愚蠢行动中来。大多数17世纪的村民、神职人员、法官和控告者都相信巫术,但许多人也知道他们参与了一场虚构活动,他们出于一系列的原因而接受了这场虚构活动——因为他们曾遭受过折磨,他们为了取悦,为了复仇,为了自我保护,出于内疚或自我欺骗,或者由于社会压力,这些原因结合在一起,造成了巨大的后果。马萨诸塞州以前也有过巫术指控,但从未发生过像这样的巫术大流行。1692年的不同之处不在于指控,而在于起诉。当时的殖民地当局是一个新的政治制度的一部分,他们要努力证明自己的合法性。神职人员和法官们步调一致。首席检察官和其他所有人一样意识到,在伦敦看来,殖民地显得松懈、无礼、无序。在起诉女巫的过程中,大法官意图向海外传达新英格兰的行政效率,以及他们可以用一种有序的、旧世界的方式来管理自己。

南方周末:塞勒姆事件结束之后,当地人有意地抹除了这部分的记忆,这是一种创伤性应激反应吗?

希夫:我们经常会有这样的误判,但塞勒姆不是。发生事件的几代人之后,对此事的沉默才变得普遍。事实上,塞勒姆的情况更糟糕。即使在20世纪,要让当地人讨论这些审判也是很困难的。在18世纪初,当要求对被杀害的亲属进行赔偿时,这个话题还是过于敏感以至于人们会避免使用“巫术”这个词。耻辱、遗憾、内疚感非常深,社区里几乎每个人都参与其中,没有人有勇气说出来。但为了对抗遗忘,我们应该不停地书写它们。

南方周末:就你的研究来看,是否存在一个较普遍的规律,什么样的社会文化氛围或者什么样的现实政治状况,会更有可能酝酿这样的悲剧?

希夫:焦虑的时代滋生了各种妄想、阴谋、指手画脚,我们今天看新闻都知道。恐惧就像是一根避雷针,吸引着各种歪理邪说。