“运动—影像”视域下《我不是药神》的现实呈现

2020-09-17程鹏飞陈嘉美

□ 程鹏飞 陈嘉美

由《我不是药神》引发的关于现实题材电影创作的讨论方兴未艾,讨论的核心问题大体包括以下几个方面:1.商业大片背景下国产现实题材电影创作的意义;2.现实题材电影创作的类型化策略;3.对《我不是药神》《无名之辈》等现实题材电影现实主义属性的质疑,以及由此延伸的关于当下国产现实主义电影创作原则和方法的争论。当今的国产电影中,视效大片长期占据市场主流,国产电影不断探索类型化的叙事策略;同时,在探索建立中国电影学派的背景下,中国电影的现实主义创作传统的延续问题也成为一个值得探讨的话题。不同的语境各有其现实意义,但无论将影片置于何种语境之下,理清电影文本中现实素材的组织呈现方式及功能意义都是立论的基础,否则就会陷入主题先行、生搬硬套的境地。本文着眼于具体的电影文本,运用德勒兹的“运动—影像”理论解析《我不是药神》中现实素材的呈现方式,以探寻“现实”在影片中的作用和意义。

一、“欲望—影像”——现实世界的“感知—运动情境”

在德勒兹看来,电影呈现出一种具有心智能力的质料①。他把电影当作一种有生命的物质,电影不作为一种与观众相对的客体存在,而是作为一种有生命的主体而存在。对于拥有独立生命的电影而言,其影像的呈现不再是一个被组织的叙事系统,影像本身也不再具有“情节”的特质。德勒兹根据影像呈现生命现象的不同途径,将电影分成了“运动—影像”和“时间—影像”。简单来说,前者属于“身体”的有机生命层面,后者属于“精神”的非有机生命层面。具体而言,德勒兹按照某个影像所发散的征兆而将之界定为不同的符号,诸如感知、动情、冲动、行动、回忆、思考等,这些符号又被统一在“感知—运动情境”和“纯声光情境”两大系统中。所谓“感知—运动情境”,指的就是“有生命的影像”按照“感知—运动模式”运作的情境。在此情境中,“有生命的影像”会按照“从感知到动情到冲动,最后出现行动”这样一个模式不断地循环延伸②。而在《我不是药神》中,影像的组织方式便呈现出一种典型的“感知—运动模式”。

按照德勒兹的观点,在从感知到动情到冲动再到行动的过程中,动情—影像是一个关键的节点。他认为,当“有生命的影像”因为受到某种冲击而“动情”之际,整个运动链条会出现一个趋于断裂的,同时也是至关重要的“时间性间隙”。当这个间隙被迅疾地跨越的时候,就会产生冲动,继而产生行动,如此,“感知—运动模式”才得以形成。而如果这个间隙无法被跨越,或者至少不是那么短暂,行动就无法立即产生,“感知—运动”也就被阻断,就会产生“回忆—影像”“梦幻—影像”,以致进入“纯声光情境”。首先,我们需要从《我不是药神》中截取一段影像来观察“动情—影像”是如何呈现的。

在考察具体的影像之前我们需要说明,德勒兹认为“运动—影像”和“时间—影像”并非呈现为截然不同的形式,而是根据其支配地位的不同来决定影像的属性。也就是说,同样一段影像可能会因为其考察范围的不同而属于不同的类型。举例来说,程勇拿钱给儿子买鞋这段影像,相对于前面程勇得知儿子不愿让后爸给他买鞋的影像来说,它属于“运动—影像”。而如果从更大的范围来看,程勇跟儿子从游泳馆到小餐馆的整段影像都属于“动情—影像”,是前面场景中程勇父亲叮嘱他不要让孙子被带走这一“感知—影像”的延续。为了能够观照整部影片的考察,我们选择中观层面的影像作为分析的案例。

所谓“动情—影像”,就是在征兆上体现为“动情状态”的影像,也被叫做“情态—影像”。通过观察,德勒兹认为“动情—影像”就是特写,而特写就是容貌。换句话说,特写和容貌与动情紧密相连。在游泳馆嬉戏以及在小餐馆谈论买鞋这两段影像中,容貌占据着支配的地位。如图1至图4所示。

图1

图2

图3

图4

在这些画面中,程勇的笑容从由容貌构建的“轮廓线”逃逸而出,形成一种逐渐强化的“动态趋势”,从而将一种父子享受天伦之乐的情感渲染出来,这就形成了“动情—影像”。

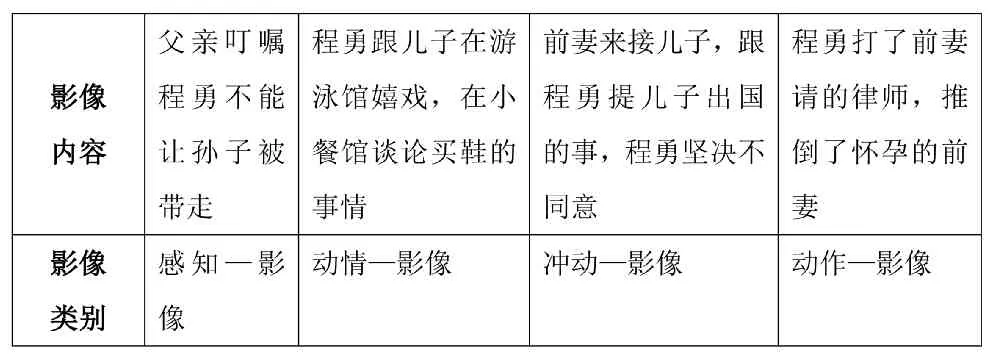

确定了“动情—影像”,接下来就要看它是否将快速的跨越到“动作—影像”,决定这一过程的是“冲动—影像”。“冲动—影像”的实质是让因为“衍生世界”发生极限性倾斜而生成的“起源世界”突出呈现出来,同时让因为“行为”发生极限性倾斜而生成的“冲动”突出呈现出来③。父子二人吃完饭后,来接儿子的前妻重提带儿子去国外生活的事,使得程勇因为给儿子买鞋刚刚建立起来的自尊瞬间被打破,现实世界开始向“起源世界”倾斜。德勒兹说,在“起源世界”中,“角色跟禽兽没什么两样——绅士就是猛禽,爱人沦为羔羊,而穷人就是鬣狗”④。此刻,程勇歇斯底里地用“不行就是不行”予以回应,“冲动—影像”得以呈现,而且前面的“动情—影像”以极短的方式快速过渡到下一个场景的“动作—影像”,最终转化成程勇挥向律师的拳头。这一过程可以在表1中清晰地呈现出来。

表1

从表1中可以看出,“动情—影像”之后并没有进入到“纯视听情境”中,而是经由“冲动—影像”迅速转化成“动作—影像”,这就形成了一个完整的“感知—运动模式”。就整部影片而言,类似的“感知—运动模式”不断地往前循环,构建了一个全片的“感知—运动情境”。在这个情境中,以吕受益、小黄毛、思慧、刘牧师为代表的病友及其家属的表情容貌成为“动情—影像”,而无良药商、穷追不舍的警察、夜店经理、假药贩子则共同构成了“冲动—影像”。在“走私”这一主要的“动作—影像”的统领之下,影片包含了诸如向药商身上丢垃圾、看钢管舞表演、追打抢药的小黄毛、打闹卖假药的会场、让思慧的经理跳脱衣舞、曹斌顶撞上司等大大小小的“动作—影像”。

在德勒兹看来,“文明”是对“生命”的“囚禁”。从根本上说,人类文明的一个基本前提正是对“时间”的规约,其最终目的就是为了囚禁“生命”⑤。人具有本能的冲破囚禁的欲望,这是“冲动—影像”的使命所在,同时也是“感知—运动模式”的运行法则。“感知—运动情境”中包裹着大大小小的想要冲破的欲望,这些欲望在现实世界无法转换成合理合法的行动,却通过“感知—运动情境”的方式,在滑向“起源世界”的过程中以合情合理的方式在现实环境中重新显现,观众被现实文明囚禁的欲望得到满足。

二、“幻想—影像”——现实世界的“关系—影像”

所谓“关系—影像”,便是凸显出“关系”的“有生命的影像”。换言之,“有生命的影像”凸显自身对“关系”的思考之际,它便化身为“关系—影像”⑥。德勒兹的“关系—影像”从皮尔斯的“心智”影像引申而来,也叫第三度。这第三度概括而论就是某个项次透过第三者作为媒介投射到另一个项次⑦,指的是将宛然以固有的方式存在于感知之外的感知对象那般的、以固有的方式存在于思考之外的对象作为思考之对象的影像,是将知性心情、象征行为,也就是将关系作为对象的影像⑧。“关系—影像”指的是事物的一种存在方式。“动情—影像”“动作—影像”“关系—影像”这三类影像是对同一事物的不同诠释,作为第三度的“关系—影像”实际上是三类影像的叠合。也就是说,影像在经历了三种类型的变化之后被置换成了一种新的内涵。《我不是药神》运用“关系—影像”的方式,将影像在现实世界中的指涉进行了置换。

影片在开端部分通过程勇被催缴房租的事情进行贯穿,涉及房租问题的场景先后出现了三次,分别是:第一次——小旅馆老板通知程勇,房东在催他交房租;第二次——小旅馆老板带吕受益来见程勇,叮嘱程勇可以帮他解决钱(暗指房租)的问题;第三次——程勇晚上回到店里,发现店门已被房东上锁。当小旅馆老板告诉程勇要交房租时,程勇从电脑后面探出头来,满脸的苦涩和无奈。在“感知—运动情境”中,容貌正是“动情—影像”的主要特征。根据德勒兹的观点,“动情—影像”中也包含着“心智”。交房租的问题是现实中常见的生活场景,此时,现实中千千万万个经历过交房租问题的人会立刻产生认同感。第二次出现,房租问题并没有直接被提及,小旅馆老板将吕受益介绍给程勇,起先程勇并不感兴趣,当小旅馆老板提示他现在正缺钱时,程勇的态度才开始发生变化。对于旅馆老板来说,他口中的缺钱显然就是指程勇交不起房租的问题。第二度的“动作—影像”中也已经包含了“构想(行动的目的)”“判断(手段的选择)”和“推理(含义的总体)”⑨。尽管此时的“动作—影像”依然包含着房租问题的指涉,但对于程勇来说,与吕受益谈生意的行为要解决的不再是没钱交房租那么简单。在这个场景出现之前,影片展现了两个场景:一是父亲在养老院的费用无法按年交,工作人员告诉他下不为例;二是因为前妻要带儿子出国生活,程勇面临失去儿子的境地。在这两个前提下,缺钱已经不仅仅意味着交不起房租,还可能导致家庭破裂,没钱就无法赡养父亲,无法留住儿子。此时,养老院、律师、房东便构成了一组可以互相指涉的符号。而到了第三次,房租问题的内涵再次发生改变。父亲病重,而交不了钱医院就无法进行手术,父亲随时面临生命危险。在这样的情境下,店门被房东上锁,前面已经分析过,房东已经变成养老院、律师的指涉符号,这里又加上了医院,房租问题就不再是一个交了房租就能解决的日常生活问题。德勒兹说,“‘心智’凸显之际,必定意味着一个‘陌生的对象’的降临”⑩。房租问题被扩展成一个由养老院、律师、医院、房东组成的无情的社会现实与底层人物生存之间的矛盾问题。在此,一个因无法交付房租而被房东锁门的日常生活现象被置换成一个由冷酷的社会法则导致的普遍的现实生存问题。所以,当程勇打碎窗户进入店里的时候,观众感受到的并非是对程勇违法行为的担心,而是对打破无情的社会法则的内心释放。

从影片的整体来看,导演同样运用了“关系—影像”对现实世界进行了置换。影片呈现了程勇面对父亲无钱手术、儿子将被前妻夺走的生活窘境,铤而走险走私盗版药牟利,最终被抓,但却走出了生活窘境的故事。这条故事线索与影片开始交不起房租的段落相似,是影片最表层的故事,是影像的“第一度”存在方式。同时,因经济拮据而导致的家庭问题也是能够被认同的社会现实,是十分有效的“动情—影像”。程勇一开始走私盗版药仅仅就是为了解决家庭危机,而当程勇受到张长林威胁决定不再走私盗版药的时候,走私这一行为转变成了对吕受益、思慧、刘牧师、小黄毛等社会底层群体的不堪生活的拯救。没有便宜的盗版药,他们的生活又将恢复到窘迫的境地。在此,影片完成了由程勇的个人问题向社会底层生存问题的“第二度”置换。而在影片的最后,当程勇赔钱走私盗版药的时候,走私行为又被置换成了拯救众生的“药神”行为。至此,影片开始建立的一个普通人由于缺钱而导致的一系列家庭问题,经过向社会底层的群体性扩展,被置换成一个底层生存问题,然后又将导致底层生存问题的原因归结为程勇个人的道德问题。于是,影片的“关系—影像”经过二度置换,传达出只有人人向善才能解决社会现实问题的主题表述。

“关系—影像”是存在于人的思考之中的影像,它没有“动情—影像”和“动作—影像”来得直接,需要前两者之间的“纽带”来完成。房东的那把大锁与父亲需要手术之间、程勇的个人道德情操与白血病患者残酷的生活窘境之间并没有必然的联系,经过“关系—影像”的置换之后两者才紧密相连。在现实中,家庭的矛盾不可能通过打碎房东的玻璃来解决,同样,一个复杂的社会医疗问题更不可能关涉人心善恶。因此,《我不是药神》中的残酷现实只不过是一次对高尚道德的幻想。

三、结语

作为一部现实题材影片,《我不是药神》敏锐地捕捉到了众多现实元素。比如四十岁中年男人的家庭和事业危机、医疗问题、无良商人以及各种不合理的体制问题等等。这些现实元素被融合进人物设定、故事情境、戏剧冲突、价值观念、场景设计等各个层面。然而,这些现实元素的选择并非影片获得成功的唯一原因,影片按照“感知—运动情境”和“关系—影像”模式将现实世界组织成“欲望—影像”和“幻想—影像”,也成为影片获得观众青睐的主要原因。

二十世纪三四十年代,中国现实主义电影产生了第一个创作高峰,但许多影片在现实时空的处理上却运用了“时间社会化”[11]的方式,将社会现实纳入个人的主观视角之中。因此,有学者将其称为对“现实主义”的美学想象。《我不是药神》对社会现实的呈现方式也不是一个全知全能的客观视角,影片将社会现实统一在了程勇的个人时空之中。通过个体的欲望和幻想,《我不是药神》成为一种“现实主义”的美学想象。

注释:

①②③徐辉.有生命的影像——吉尔·德勒兹电影影像论研究[M].北京:北京大学出版社,2014:3+13+113.

④聂欣如.德勒兹电影理论视域中的类型电影[J].上海大学学报(社会科学版),2016(04):50-58.

⑤⑥徐辉.有生命的影像——吉尔·德勒兹电影影像论研究[M].北京:北京大学出版社,2014:123+186.

⑦[法]吉尔·德勒兹.电影Ⅰ:运动-影像[M].黄建宏译.台北:远流出版公司,2003:325.

⑧⑨⑩徐辉.有生命的影像——吉尔·德勒兹电影影像论研究[M].北京:北京大学出版社,2014:185.

[11]马丽琳.“新兴电影运动”与现实主义美学的电影想象[J].北京电影学院学报,2018(06):73-81.