“赛教结合”培养创新型外贸人才的实践效果、制约因素与优化

——基于应用型本科高校的问卷调研

2020-09-17张晴

张 晴

(1.滁州学院,安徽 滁州 239000; 2.南京大学,江苏 南京 210093)

一、问题的提出

跨境电商及外贸环境的剧烈变化,对国际经济与贸易专业的人才培养提出了创新型要求。而大学生学科竞赛成为各应用型本科高校创新能力培养的重要载体,广受欢迎。 基于学科竞赛的创新型外贸人才培养过程中存在一定的“效果偏差”与通病。此时,优化“赛教结合”的创新型外贸人才培养实践,充分发挥学科竞赛对创新型外贸人才的提升作用刻不容缓。

相关学者普遍认同“赛教结合”为培养创新型外贸人才的重要途径,如牛卫平(2018)认为中国外贸体制改革、互联网革命,使得学科竞赛平台成为推动创新型外贸人才培养的重要途径[1],类似观点如顾汉杰(2017)、姜书竹等(2018)[2][3]。 多数学者基于各高校实践,提出赛教结合培养创新型外贸人才的相关建议,如吴英(2017)以武汉纺织大学为例,主张以行业为依托,构建“学生主体+教师主导”的学科竞赛平台[4];崔玮(2018)以北京联合大学为例探索课赛融合的教学模式,搭建有利于形成竞赛长效机制的实训平台、组织平台与校企合作平台①,建立完善的管理制度等方面是实现基于学科竞赛的创新型外贸人才培养模式[5]。部分学者从具体的学科竞赛入手,探索针对性的赛教结合实施方案,如程晓兰(2016)基于POCIB 大赛提出际贸易专业实践课程创新方案[6];杨欣(2018)针对广东外语外贸大学商学院“模拟交易会”竞赛存在的问题,探索创新创业人才培养机制[7]。 相关研究成果如韩超俊(2017)[8]、田梦(2019)[9]等。

现有文献为本文的继续研究提供了思路, 但仍存在以下薄弱:第一,从研究内容看,应用型高校创新型外贸人才供需矛盾严重情况下,“赛教结合”模式的相关研究成果较为紧迫、极为缺乏。学者研究多停留在认知角度,立足“赛教结合”实践的创新型外贸人才培养具体实施措施等较为欠缺。 第二,从研究方法来看,实证分析较为薄弱。 围绕“创新型外贸人才”的需求特征、高校已有的“赛教结合”实践状况及其制约因素等角度, 已有研究多停留在简单概述与规范分析上, 缺乏数据支撑。 本文旨在明晰“赛教结合”模式培养创新型外贸人才的内涵要求, 调研并剖析实践中赛教结合模式的效果偏差及制约因素,探讨“以赛促学、以赛促练、以赛促教”培养模式与实现途径,培养真正意义的创新型外贸人才,具有一定的理论意义与实践意义。

二、“赛教结合”培养创新型外贸人才内涵要求

“创新型”外贸人才存在严重的市场供需不足,传统的教学模式难以实现创新型外贸人才培养要求。 所谓创新型外贸人才,主要强调熟悉外贸业务及贸易规则,具备应对复杂市场环境的灵活应变、纠纷处理、经营谋略等创新型技能。 “赛教结合”正是新形势下高校正在探索与实践的培养模式。

“赛教结合”模式,即依托学科竞赛,推动大学生创新培养目标的实现。 真正落实“赛教结合”培养创新型外贸人才,不仅限于学科竞赛的开展,而应充分发挥学科竞赛与日常教学、创新能力提升相结合,充分发挥“以赛促学、以赛促教、以赛促练”效果。 具体内涵表现为:

第一,“以赛促学”目标。 即借用学科竞赛环节,激发学生独立创新意识;团队沟通与协作过程,树立创新思维。 如“国际贸易综合技能大赛”,需要学生参与计划书的撰写、商品发布会、展位设计与客户沟通等多环节,既有助于提升专业知识、口语技能、综合运营能力,同时培养团队独立构思、应变能力、沟通合作能力等。 学生的商务谈判能力在普通课堂是难以学习的,而通过“国际商务模拟谈判”大赛,学生置身于仿真谈判过程,学习掌握谈判技巧与策略。

第二,“以赛促教”目标。 以学科竞赛所需知识、能力、理念为导向,融入日常教学,开展学生业务知识、应用技能的全方位培养;引导学生大胆尝试,帮助学生理论与实践相结合,鼓励创新能力的培养,以弥补传统人才培养的不足。

第三,“以赛促练” 目标。 借助 “服务外包比赛”、“互联网+”等综合技能大赛,学生组成竞赛团队,对方案打磨、优化并争取落地阶段,累积创新经验,最终达到真正的创新型技能的提升。

三、赛教结合培养创新型外贸人才的效果偏差与制约因素

2019 年4-7 月,笔者对滁州学院(应用型本科高校)的国际经济与贸易专业师生开展了访谈与问卷调研, 目标为掌握赛教结合培养创新型外贸人才的效果及制约因素, 为后续解决方案提供政策依据。 本调研共向发放问卷300 份,学生层次包括大一至大四学生,问卷回收296 份,另外对教师主要开展访谈方式予以调研。 调研结果呈现如下:

(一)“以赛促学”效果及制约因素

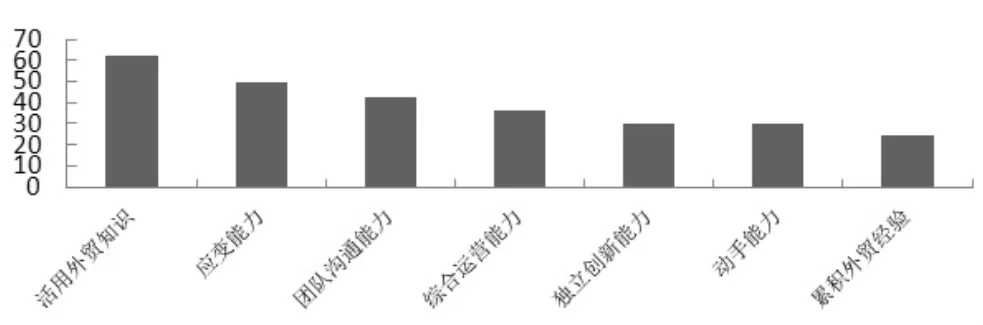

“以赛促学”效果方面:被调研的国贸专业学生中,21.2%的学生表示“从未参加过学科竞赛”,仅有21.3%的学生表示经常参加学科竞赛; 关于学科竞赛的促学效果方面,26.4%认为学科竞赛对自身创新能力提升“作用明显”、35.8%认为“有一定作用”、18%认为“作用一般”。 可知高校开展的赛教结合实践及其在创新能力培养方面,得到了多数学生的认可。 关于“学科竞赛在哪些方面提升了创新能力”问题(多选)上,发现更多学生认为已经开展的学科竞赛在活学活用外贸知识、应变能力、加强团队沟通能力方面表现更为突出,而在独立创新能力、动手能力、累积外贸经验方面较为薄弱(见图1)。

图1 关于学科竞赛对提升创新能力具体表现的问卷调研结果(单位:%)

参加比赛的学生的“参赛动机”中,33%的学生认为“提升实践创新能力”、32% 希望“置换学分”、9.2%为“被周边影响参加”。 关于“参加学科竞赛的障碍”,28.3%认为“知识与实践积累不足”、23.2%认为 “获奖可能性小”、22.5%认为硬件资源薄弱、12.5%认为 “竞赛信息不足”、9.5%认为 “指导老师欠缺”、4%认为“自己没兴趣”。

调查显示,“以赛促学”效果偏差应以学生为本,着力从学生参赛障碍方面予以改进。 其中, 人才培养方案与日常教学中,较少涉及实践能力培养,导致学生缺乏参赛信心;学生参赛热情与自信心仍需鼓励, 硬件资源与比赛信息获取方面也值得思考与改进。

(二)“以赛促教”效果及制约因素

在与滁州学院国际经济与贸易专业老师访谈中发现,半数以上的老师表示“不愿意”、或“不太愿意”指导学科竞赛。 学科竞赛的指导多集中于个别老师。 且在学生“参加学科竞赛的障碍”中,有9.5%认为“指导老师欠缺”等方面问题。 可见,“以赛促教”效果并不完美。 访谈中了解到,部分教师指导学科竞赛积极性不足的原因主要涉及自身实践技能缺乏、 教学科研压力大而无暇指导、政策鼓励力度不足、竞赛获奖难度大等。教师是“以赛促教”的主导力量,应从充分鼓励教师积极性、提升教师指导学科竞赛能力等角度找寻办法。

(三)“以赛促练”效果及制约因素

竞赛项目能否落地, 关系到学生实践创新能力的真正提高。 关于学科竞赛的“以赛促练”方面,参加过学科竞赛的学生中,6.3%认为项目方案“极可能孵化或落地”、35.5%认为“继续打磨、待日后落地”、58.2%认为“落地可能性不大”。

调研学科竞赛落地的制约因素,其中,16.4%“选题本身难以落地”、20.1%“缺乏经费、场地、时间等”、16.5%认为“师生沟通不畅、 缺乏教师指导”、22.6%“演练与日常学习时间冲突”、24.4%认为“校企合作不畅”。 学校软件、硬件资源条件以及师生、校企沟通不畅等制约,不利于策划案、商业计划打磨、优化并最终落地,不利于将“点子”转化为现实。

四、赛教结合培养创新型外贸人才的优化途径

高校赛教结合的创新型外贸人才培养, 存在一定的效果偏差,有必要从各制约因素入手,优化已有实施路径。

(一)学科竞赛融入课程教学体系,增强学生“以赛促学”的信心

“赛教结合”强调将学科竞赛所需的创新能力,融入到日常教学培养活动中,调动学生创新意识。 首先,立足学科竞赛所需技能,构建人才培养方案的课程体系,设置课程群予以支撑。 如国际贸易技能大赛所需的商业计划的制定、展位设计、谈判等环节,需要《国际贸易实务》、《电子商务》、《国际结算》、《跨境电子商务》、《商务谈判》等课程体系,做到专业知识、实践能力的全面培养。 其次,积极利用实验、课堂操作等教学方式,提升学生实践能力。 如《国际结算》课堂中开设模拟填写报关单、保险单、发票等“课堂单据填写”环节;《国际贸易实务》课程开设仿真外贸模拟实验,培养综合思维能力;再次,将学科竞赛的形式与内容融入日常课程。 如《商务谈判》课程参考国际商务谈判大赛形式, 学生模拟商务谈判作为平时考核形式;借鉴国际贸易技能大赛形式,开展小暑期实践模块等,才能真正做到“以赛促学”,以锻炼学生实践技能,促进专业课程与学科竞赛的融合。

(二)优化保障与激励制度,调动师生参赛热情

学生是学科竞赛的主题。 加强宣传与动员,激发学生参赛积极性。问卷调研结果显示,竞赛信息不足与兴趣不足,是制约“以赛促学”效果的因素。首先,教师或班主任借助课堂、专业社团、广播、公众号、网站等平台,充分做好竞赛及比赛细则的宣传工作,鼓励学生积极参赛。 其次,设计激励制度,可考虑实施“以赛代考”新模式,对学生参赛与获奖予以学分、综合测评加分等肯定,激励学生参赛。再次,开展“获奖团队表彰大会”、“获奖团队经验分享”、“树典型、树榜样”,向学生展现学科竞赛的魅力,扩大学生参与面。

打造创新型教师队伍,激励以赛促教长效化。 创新型教师团队,是赛教结合实现的关键。 首先,具有全面专业技能与丰富实践经验的教师,并吸纳优秀校友、企业家,组成竞赛指导团队。 其次,鼓励专职教师“走出去”,采取企业挂职锻炼或参加行业技能培训等形式,提升教师自身的创新能力。 再次,考虑将学科竞赛指导纳入教师的职称评聘与考核范畴, 给予一定工作量或业绩肯定等制度激励,长效发挥专业指导团队“以赛促教”功能。

(三)搭建软、硬件资源平台,优化“以赛促练”环境

硬件平台方面,最大限度开放国贸实验室、ERP 实验室,为学生提供便利的演练场地、多媒体等现代化设备及仿真实训软件,便于学生操练。 软件平台方面,第一,搭建学科竞赛组织平台。以学校创新创意学院、专业社团为依托,开展创新创业竞赛等专业活动,为竞赛爱好者提供交流契机;以学校创新创业中心、孵化基地等为依托,遴选学生团队就项目创意开展初步的商业实践,提供资金、场地、技术支持,机会成熟则可成立公司,正式运营。第二,搭建师生、团队交流平台。借助新型媒体平台,团队与师生随时沟通,解决竞赛难题;开展“创新训练营”、“创新大讲堂”等,加强学生间、师生间互动,覆盖竞赛全过程。 第三,搭建深度校企合作平台。充分利用校外实习基地,定期安排学生赴企业参观实习;帮助学生团队借用企业资源、引入风险投资,易于竞赛项目落地。 如滁州学院与金玉滁菊生态科技有限公司合作参赛,共同设计展销方案参加学科竞赛。

注释:

①参见2018 年智能信息技术应用学会教育及教育研究会议论文集[C].