“昆明调”音乐形态分析

2020-09-16郭清清

○ 郭清清

“昆明调”是云南滇池流域多元文化相互融合的“民艺之花”,广泛传唱于昆明部分城区及官渡区、呈贡区、晋宁区、安宁市的滇池流域。另外,移民将外埠民歌的元素带入云南,昆明及周边的民众将所传入的外来民歌旋律与当地方言相结合,逐步形成具有独特风格的民间小调,称为“昆明调”。结合两者,笔者认为,“昆明调”是流传于滇池流域,即昆明部分区域及其周边等地的汉族民歌与滇池原住民民歌元素相结合后形成的民间小调。其旋法特征与昆明特定的方言有机结合,曲调口语化,大量出现虚词、衬词,唱念结合,体现诙谐、幽默的情感呈现,以口口相传的方式在滇池之滨四处传播。

一、方言与旋律的构成

“昆明调”是依托昆明方言的一种歌唱形式,昆明周边地区的方言语言声韵是其形成鲜明地域性的重要特征。如在筇竹寺《白话圣旨碑》中所示:昆明方言于明朝时期成型,是吸收了华北方言、四川方言以及江淮方言的一种融合性西南官话,其调值较为统一,属于中升调,使得曲调增添了地域的气息。①参见昆明市筇竹寺:《白话圣旨碑》,元延祐三年(1316年)所立。昆明作为移民文化与原住民文化交织的区域,其方言系统受多种因素影响,这为探究“昆明调”的旋律与方言的关系之渊源提供了依据。以下以彝语支方言与民歌发音的关系及北方方言与移民小调歌唱的关系开展讨论。

(一)彝语支方言与民歌发音的关系

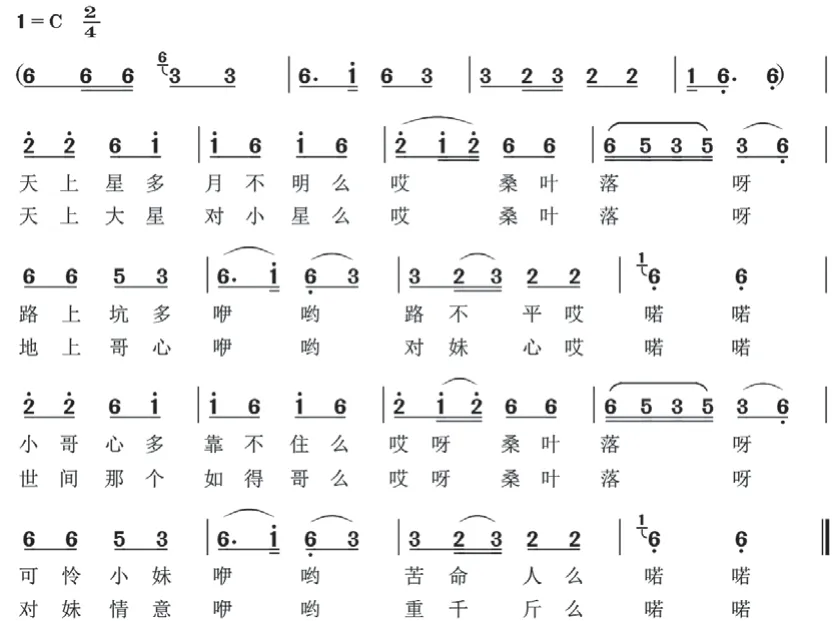

新中国开展民族识别工作后,云南先后建立了一个彝族自治州、六个彝族自治县和彝族同其他民族共同实行区域自治的自治州一个、自治县九个。云南境内的彝族主要分布在横断山南部、哀劳山脉、乌蒙山山脉和金沙江、红河、南盘江流域。其中,昆明是彝族较为集中分布的地区之一。由此,彝语支方言在“昆明调”的形成与发展中起着重要的影响作用。据资料证实,彝语属于汉藏语系藏缅语族彝语支,有六种方言,二十五种土语。因方言语调的差异,彝语支方言成为了本土地域化文化的标签。彝族作为昆明地区的原住民族之一,其语言的多样性决定了民歌演唱方式的多元化,同时也彰显出民歌中唱词的特点与风格。彝族民众在演唱民歌时多采用本民族语言,如《彝族酒歌》中韵母“a”的使用,使歌曲句段之间的衔接更加自然,曲调质感更加浓厚;彝语中的音素“d t n l”,均属于舌尖音,在演唱本土民歌时需结合相应的气息,吐字才得以清晰。(见谱例1)

谱例1 《彝族酒歌》

由于彝语特殊的语言习惯,彝族民歌中衬词与虚词被广泛使用,体现出歌曲独特的风格特性。在《彝族酒歌》的演唱中,通过大量虚词、衬词的补腔,音色更加柔美,曲调富有灵活性和亲和度。彝语方言中的前鼻音与后鼻音、平舌和翘舌很难区分,咬字略显吃力,因此,在曲调中蕴含着一种彝语特有的韵腔,从而有别于汉语的发音。

在长期的生活实践中,滇池流域周边的彝族民众创造了具有标志性的音乐形态和民歌类型。彝族文化不断受到汉文化的影响,但他们仍然保留了本民族独特的音乐风格,并以其个性化的音乐特征影响着汉族民众的精神生活,体现出文化的互动互育。如昆明市嵩明县杨林镇的彝族村落,民众间不仅会用彝语交流,而且会演唱很多彝族歌曲,更为有趣的是,昆明当地民歌也会对其产生一定影响,其间传唱的彝语版《猜调》,想必就是彝语支方言与昆明当地民歌交织最好的见证。

(二)北方方言与移民小调的关系

汉族移民在文化的话语表达等各方面都占据昆明文化的中心地位。为此,北方方言逐渐由汉族移民在滇池流域传习开来,同时,作为一种文化迁徙,他们将家乡的许多民歌小调带到昆明。尤其是汉族移民与原住民通婚之后,民族血缘相互融合,导致汉文化逐步壮大,其方言与移民小调也被不断延伸。北方方言在被入滇移民带来后,发生了文化的涵化,从而导致北方方言的流变,原住居民和移民方言的融汇、移民不同方言的融汇等,都促进了文化的变迁和民歌旋法结构的改变。正如乔建中先生在《土地与歌》中写道:“自秦岭以南各地山歌的词曲结构、音调特征及衬词、衬腔的运用等都同北方山歌形成明显的分别。有趣的是秦岭正好又是黄河、长江两大流域的分水岭,也是我国南北方地理分界线,气候、地理与山歌体裁的流布形势如此相似,绝非巧合,而是反映了前者作为一种物质因素对后者这一精神现象所产生的决定性影响。”②乔建中:《土地与歌》,济南:山东文艺出版社,1998年,第45页。北方方言的地域文化形态与其民歌的风格一脉相承,方言的语音系统、声调高低、衬词习惯、语法构成、句型设计等都是影响民歌色彩的重要因素。方言艺术是对地方民族文化的延续,具有明显的地域性特征,而北方因其独特的地理环境、悠久的历史和丰富的文化内涵,产生了具有北方风格的民间音调。

北方方言属于中原官话,特点在于不同地区的方言虽然内部有差异,但不影响相互交流与沟通,具有言简意赅、达意明确的特点。受方言的影响,北方的民歌小调也具有了北方方言的韵味。据查证,昆明话有“老派”与“新派”之分。移民的汉族民众将其民歌小调带入滇池流域,民歌基质随着社会的发展与时间的推移,与昆明本土方言相交相融,形成了“新派昆明调”。如昆明方言中的“肉”,老派读作“[ru31]”,新派则读为“[reu212]”,音调由原有的阳平转变成去声;再如“何”,老派读作“[ho31]”,新派则读为“[he31]”,由原来的“ho”音转变为接近于普通话与北方方言的音调“he”。这一系类的转变作用于昆明调中,便有了昆明方言中的人称代词“我们”中的“们”读为“[mən44]”的现象,与“昆明调”《我们有话好好说中》的唱词语调相一致;再如《猜调》中的“小乖乖”是sol、do、do的纯四度音程关系,像是在用昆明方言说话的感觉。

二、“昆明调”的音乐形态分析

美国人类学家索尔曾说:“一个特定的人群,在其长期生活的地域内,一定会创造出一种适应环境的文化景观和标志性的民俗符号。”③申波:《穿行于田野与思考之间》,重庆:西南师范大学出版社,2017年,第56页。由此看来,“昆明调”正是滇池流域民众情感体验和行为方式的物化表达。作为流传于民间的“昆明调”,其最大的特征就是旋律构成与方言演唱的紧密结合。“昆明调”是数百年来滇池民众情感表达的重要载体,是研究云南本土文化与外来文化融合的有效剖面。为了解读“昆明调”这一音乐现象,笔者将对其风格特征、旋法构成等方面进行音乐本体分析。

(一)风格特征

“昆明调”在滇池流域民众的生活中有着举足轻重的地位,它折射出民众丰富多彩的社会生活景观,涵盖了民众生活中的重大事件,如历史、地理、人文、花草树木、婚丧嫁娶、礼俗村规等方方面面。“昆明调”的风格特征在多种文化融合的背景下,既有包容性又极具个性。在表现形式上,它可以独唱亦可对唱,或多人合唱。与所有的民歌存在方式一样,它没有固定的歌词,以即兴的方式随物赋形,自由发挥,曲调幽默诙谐。同时,一首曲调可以搭配不同的表达内容进行演唱。“昆明调”的歌唱内容题材广泛,曲调繁多,地方色彩浓厚,具有代表性的曲调有:猜调、耍山调、相思小调、联山小调、伤心小调、拈鱼、啦啦小调等。总之,它有着复杂多变的表现形式和丰富充实的内容题材。在题材分类方面,“昆明调”大致可以分为:叙事歌、山歌、情歌、劳动歌、儿歌等;在地区分类方面还有:官渡小调、晋宁小调、宝峰小调、安宁小调、昆阳小调、水溏小调、龙水小调等,以上各类调子的演唱在语言的使用上更突出了地方发音的特征。在演唱腔调分类方面又可分为:东门腔、西门腔、草海腔等。

(二)旋法特征

“昆明调”所表达的题材通常包括民间的生活故事、爱情故事、神话故事等,结构较为短小,旋律的音域起伏不大,较为平稳,朗朗上口。(见谱例2)

谱例2 怀白小调《山歌做媒情更真》;李文仙演唱;李恒林作词;采录于晋宁县文化广场

这支曲调所运用的节拍为四二拍与四三拍结合的变换拍子,五声民族徵调式。音域较宽,旋律变化较小,故而传播度高。节奏分布大都为平八、前八后十六、附点、切分节奏的简单组合,曲调欢快活泼,富有动感。其中,“说起来”的旋律为sol la do,逐步上升,和晋宁方言说话的音调极为相似,还有“陡”唱为“[təu53]”、“好”唱为“[hau53]”,极具地方色彩。唱调一发声,就能大致辨别其所在的行政区域。歌者在演唱时常常即兴加入引腔、虚词、衬词和连接句,反映出民众自由的婚恋状态,表达了青年男女之间的爱慕之情。前半部分叙说故事,引出主题;后半部分表达情思,直接透露爱意,展现了滇池流域的风土人情和怀白小调这种曲牌体的艺术之美。

《可怜小妹苦命人》这首小曲由民族五声调式构成,是一首具有汉族民歌格调的曲调。具体来看,节拍为四二拍,音域为十一度,与《山歌做媒情更真》不同的是,使用了倚音及“么”“哎”“呀”“咿”“呦”“喏”等衬词,加上羽调式的色彩,使得曲调更加生动。这一类唱调多为叙事性的,具有感叹的性质。在歌曲之前一般会有呼唤式的引腔,“哥哥呀哥哥呀”或是其他称谓。旋律中“天上星多月不明”和“小哥心多靠不住”是“昆明调”中典型的借喻手法,意思是指小哥的心就像天上的星星,在爱情上不专一。这样的唱词方式不仅加强了语言的表达效果,在运用形式上也很是新颖。两个乐句的旋律是完全重复的关系,仅用了四个音符便将小妹心中的“苦”与“恼”跃然在跌宕的音符之间,与昆明方言中愤怒的音调相近,如“月”唱为“[juY31]”,“不”唱为“[bu53]”。旋律中的音程多为级进进行,也有超越八度的大跳进,情绪瞬间的爆发,增强了小妹对阿哥的思恋情感。(见谱例3)

小调《一路走好升天堂》采用徵调式,旋律走向以级进为主,四二拍和四三拍的变换拍子,曲调灵活、亲和。此类曲调多用于亲人逝后的哭丧场景,以表达悲痛的心情和悼念亲人的哀思。歌曲之前一般有一段哭腔,自由且即兴,音调较高。句首的“老人”,句中的“离别”“如今”音调的旋律走向均为上行,正是因为昆明方言中的阳平调值偏低,所以在说话与歌唱时要形成反向的对抗力,在表达时会更为舒适与自然,也形成了独有的昆明方言语言习惯。(见谱例4)

谱例3 三月六小调《可怜小妹苦命人》;李文仙、杨阳演唱;采录于晋宁县文化馆

“昆明调”的曲调与昆明特定的方言有机结合,形式丰富多彩;歌词表现内容多元,无所不包。其最大的特点是:音乐结构较为短小、精炼,旋律平稳,调式大都采用五声宫调式或羽调式。旋律开始时,常有呼唤式的“引腔”,调子中间有时会即兴穿插富有地方特色的衬词和虚词,或者加入装饰性的音符和滑音,用以延伸情绪,加强了小调的节奏感和韵律感。“昆明调”的色彩较有抒情性,反映着滇池流域民众的生活情趣与审美表达。自20世纪50年代以来,职业音乐家根据“昆明调”编创的音乐作品影响甚广,代表性的歌曲有《猜调》《耍山调》《大河涨水沙浪沙》《螃蟹歌》等,后经黄虹等歌唱家的大力推广,许多以“昆明调”素材编创的歌曲,成为昆明文化的标志性符号。

在演唱技法上,“昆明调”的唱念结合极有亮点,一般被称为“垛子腔”“垛叶子”,亦或是“摇板”“滚板”,而昆明本地人则更习惯称之为“垛垛腔”。这样的润腔形式加强了曲调自由、诙谐的结构色彩。此外,“昆明调”依托当地方言演唱,其旋律的形成与昆明及周边地区的方言声韵密不可分,其语言声韵正是“昆明调”鲜明的民族性和地域性的重要特征。例如昆明方言的语气词“改”“嘎”“噻”等,比普通话中的语气词更为生动。演唱时,昆明方言语气词的加入使得曲调具有地域特色和韵味。“昆明调”的音乐风格具有叙事性的特征,同时,作为山野小曲,大量出现虚词、衬词且唱念结合,口语化的歌唱体现出诙谐、幽默的情感呈现。即兴式的唱词配以四二拍和四三拍明快的律动,体现出民间自由的曲调风格和独特的地方特色。它的唱词多以七句式为主,再加以口语化的衬词,曲调流畅悠扬,歌词押韵精炼,使得旋律情谊动人、富有诗意。

三、“昆明调”用乐的“制度”考察

(一)演唱形式

“昆明调”源于民间,服务于民众。作为民众生活的重要组成部分,其演唱多没有固定的时间和场所,只要想唱,便可以随心演唱。如大观河畔、盘龙江两岸,都是民众对歌的好去处。同时,多元化的地域特色与旋律结构造就了“昆明调”的美学表达。通常产生于日常劳作与生产过程,多数时候歌唱不用伴奏即可开展“竞技”以抒情怀。但随着人们精神需求的日益提升,“昆明调”在传唱的过程中不断发展、更新、改造,在职业作曲家的参与下,旋律也日渐拓展,配器更加精美。如歌唱家黄虹演唱的众多调子,就吸收了花灯、越剧诸剧种的旋法构成,以情带声,甜润宽亮,加之乐队运用现代的配器手法,音响织体显得更为精致,部分曲目被选入音乐学院的声乐教材中。同时,云南著名演员李丹瑜、杨映原、何纾等,为“昆明调”走出云南、走向全国都做出过很多努力。新时期以来,“昆明调”的部分经典曲目被重新改编与演唱,被众多艺术家注入新时代的元素,由舞台表达的独唱替代了传统时代劳动生活的表达。如今的用乐已不仅仅是单一“唱”的模式,还配有伴奏、伴舞等众多技术环节,走出了一条专业与民间共融共存的多元之路,体现出民间音乐强烈的生命活力。

(二)演唱特点

“昆明调”有独唱、对唱、众人合唱等演唱形式。在传统农耕时期,“昆明调”大都出现在田间地头,是民众田间劳作与生活休闲时的娱乐方式,民众之间通过口头传唱、口头学习、自我领悟的方式进行传承。正是这种口头的传播方式,使得曲调不可避免地出现一定的差异,特别是滑音和装饰音的使用使得“民艺之花”更显生动灵活且富有创造的空间。

对唱的表现形式大致有两种:一是“赛歌”,二是男女情歌对唱。这样的场景,在1930年前后,著名文学家沈从文先生在其《云南的歌会》一文中就曾提到:“对调子的来自四方”,这说明演唱“昆明调”的歌者为了“赛歌而齐聚一地。唱的多是情歌酬和,却有种种不同方式。或见景生情,即物起兴,用各种丰富譬喻,比赛机智才能。或用提问题方法,等待对方答解。或互嘲互赞,随事押韵,循环无端。也唱其他故事,贯穿古今,引经据典,当事人照例一本册,滚瓜熟,随口而出”。④沈从文:《云南的歌会》,《八年级语文(下)》,北京:人民教育出版社,2013年,第34页。沈先生为我们清晰地描述了当年民众对调子的方式和表现内容,文中记录着丰富的比喻和现场人们互问互答、互调互侃的应对技巧,让人忍俊不禁。

随着时代的变迁,人们生活方式的改变,昆明的许多乡村日渐“空心化”。“昆明调”的许多受众都“农转非”成为城市的居民,过去在田间地头飘荡的旋律,随着人口的迁徙,逐步被带到了都市生活的空间,传播载体和传承方式也发生了改变。如在昆明的翠湖公园、盘龙江边、大观河畔、海源寺公园等地就成为人们聚会、一比歌技的地方,当然,西山公园、晋宁公园等地,都是人们获得审美感受、“昆明调”获得活态传承的重要场所,人们会随着民俗节令的到来而开展调子会、山歌会,如传统的“三月三”山歌会、六月二十四“跑马山歌会”和“玉兰调子会”“红石岩歌会”“观音山调子会”等。在这里,人们多以“赛歌”的形式开展对歌活动,为了加强胜算,对阵双方均有“歌师傅”作为比赛指导,赛歌多为即兴编词,相互问答。尤其是昆明人有“三月三,耍西山”的习俗,届时四方民众云集聚会,唱山歌,对小调,耍龙舞狮,野餐赏景,热闹非凡。“昆明调”的演唱方式多采用一唱一和的形式,由呼唤式的引腔展开叙事,相互对唱、问答,反映出人们对养育自己一方水土的热爱,抒发人与人之间真挚的情感,满足了民众的心理期待,折射出昆明人精神审美的美好图式,是昆明民众在生活中获得自我审美的重要途径。

四、作为素材的“昆明调”与地方化音乐品种的相互关系

民歌是民众在特定的生活实践中所展现的集体智慧,它们的存在对地方音乐品种的形成具有支撑作用。昆明代表性的音乐品种有“昆明调”、昆明花灯、滇剧、曲艺、洞经音乐等。它们在民歌的养育下丰富了自身的内涵与结构。“昆明调”作为一种地方性民歌种类的总称,源于不同文化的交融,其音乐组织必然或多或少地对其他音乐品种产生影响。昆明花灯是昆明的地方剧种之一,是一种集歌舞乐表演形态于一身的地方艺术表演形式,其曲牌吸收了“昆明调”的部分旋律,同时,其念白与“昆明调”有许多相似之处。滇剧是广受昆明老一辈人们喜爱的地方剧种,虽然唱腔以皮黄腔为主,但较“昆明调”而言,它更具艺术的提炼与规范性,讲究“四功五法、唱念坐打”等程式化的表达,但其曲牌也同样受到“昆明调”的养育。作为外来艺术品种的昆明扬琴,也与“昆明调”有着千丝万缕的关联。可以发现,滇池流域的民众在历史的变迁中,创造了这些丰富多彩、绚烂缤纷的音乐品种,反过来,这些地方化的音乐品种早已成为一种呼吸方式与广大民众的生活息息相关。它承载着广大民众的精神气质与审美经验,彰显了昆明作为“历史文化名城”的魅力。以下拟就“昆明调”与各式音乐品种的相互关系开展讨论,深究其内在联系与影响互动。

(一)与滇剧音乐的关系

在云南,“滇剧”主要集中在汉族聚居的区域内,清朝中叶,国家大一统的社会环境相对安定,社会发展迅速,云南的整体经济、文化水平逐步提升,商屯文化得到长足发展。随着商业贸易的往来与人口的大量流动,云南境内建立了众多会馆和庙宇,为后来“滇剧”的传习提供了必要的物质保障。历史的流变促进了云南民众兼收并蓄的文化心态,商业的往来进一步推动了文化的交流,北方的戏剧亦流传至滇,滋养了富有独特文化品质的“滇剧”。与此相一致,“昆明调”的形成也有相似之处。“滇剧”在长期的发展过程中,融汇了汉族移民的润腔技巧,加之本土传统艺术特征的浸染,使其形成了具有民族性、地方化的“文艺果实”。同样,“滇剧”以广大民众为根基,有着悠久的历史文化积淀和强烈的审美需求。每当春节、中秋等传统民俗节令时,村寨就会请戏班子来表演“滇剧”。在传统保留的时代,滇剧几乎成为滇池周边民众最为熟悉的艺术形式,我们可以从众多乡村戏台的遗留中看到这种“盛况”的影子。建国后,政府组织了职业的滇剧团,专业演出延续了“滇剧”的艺术生命,扩大了受众群体。“在当代文化生活中,艺术逐渐成为叙述差异性、赋予行为和思想以意义的主要文化生产场地。”⑤〔美〕乔治·E.马尔库斯、〔美〕弗雷德·R.迈尔斯《文化交流:重塑艺术和人类学》,阿嘎佐诗、梁永佳译,桂林:广西师范大学出版社,2010年,第46页。作为诞生于民间的一种艺术形态,“滇剧”是民众之间进行交流与沟通的纽带和桥梁。如今,仅以昆明为例就有众多业余的“滇剧”组织,如盘龙滇戏团、牛街庄和文庙滇剧团等。民间的“滇剧”爱好者出于热爱,将“滇剧”的表演艺术融入自身以自娱自乐,追寻自我归属感。

滇剧作为云南特有的地方戏曲品种,在流变与发展中形成了特有的唱腔:襄阳唱腔、丝弦唱腔与胡琴唱腔。将固定的板眼相组合,按照一定的旋律规则构成丰富的曲牌,之后在其基础上延伸出不同的唱腔风格。它既可以表达抒情的咏歌,亦能抒发振奋激昂的欢悦,还可传送愁苦忧伤的情感。如滇剧《送京娘》中的选段《高高山上一树枣》,本真、常态化的演出形态诉说着动人的故事情节,再加以乐器的渲染,分章节、连续性的舞台叙事,使得故事情节和真实情感融为一体,以惟妙惟肖的表演展现出深厚的群体意识和文化情结。有趣地是,松毛小调《打枣歌》中,前两句歌词竟与滇剧选段《高高山上一树枣》完全一致。在调式的使用上,滇剧选段《高高山上一树枣》使用的是C宫调,《打枣歌》使用的是G宫调,同为宫调式。节奏节拍均为四二拍,歌词也均为七字词。两者只在旋律及衬词的使用方面有所差异。由于《打枣歌》是山歌小调的性质,音调更为高亢嘹亮一些,以表达打枣庆丰收时的欢乐心情。“呢”“哪个”等具有昆明小调特征的衬词,更加突出山歌小调的亲民性与即兴性。正是这一个性化的差异,使两者各自发挥出不同的艺术风韵。(见谱例5)

“昆明调”与“滇剧”同样植根于民间的土壤,相异之处就是艺术性与技巧性的不同。在清朝,“滇剧”在文人士大夫的扶持下,更加系统与规范,有自己特定的唱腔与板式等程式化的套路;“昆明调”的演绎则更加自然、随性。但是,它们在传播与流变的过程中,同样浸染了汉族移民的音乐文化元素,是不同文化交融后的产物。它不仅贴近民众的日常生活,而且有浓厚的乡土气质和地方特色,艺术形式简易通俗,生动活泼,深受民众喜爱。更为重要的是,滇剧曲牌吸收了“昆明调”的旋律而更具有云南气质的表达。同样,滇剧曲牌的曲调又被人们搬到了田间地头,变成了“昆明调”的组成部分,如此,两种艺术形态在民众之间横向传播、互动交叉,在更高层面上满足了文化的消费。这种生态文化既有浓郁多彩的民族风格和地域特征,也有与时俱进的发扬和建构意识。

(二)与花灯音乐的关系

昆明丰富多彩的民间艺术品种,具有无处不闻的音响、无处不见的身段。在这样的生态环境中,民众用音响与自然界、人类生命相联结,表达出与人类生命和审美意趣的“异质同构”关系。“花灯”是云南民众精神活动中亲密的伙伴和生活中重要的组成部分,它依托不同的地方文化的养育,可分为昆明花灯、玉溪花灯、曲靖花灯等。

传统昆明花灯主要流传的区域是昆明城郊以及滇池流域一带的乡镇村社,是滇池流域民众生产生活和情感的纽带,保留着世代流传的文化精髓。陈文修、李春龙等校注的明代《云南图经志书》中有关于嵩明花灯的记载,“正式演出的头一天晚饭后,由‘灯头’(灯会负责人)召集众灯友到村外东南方的田野上,点燃香灯,举行‘接灯神’仪式,载歌或舞,以一曲【请神曲】恭请唐王。然后面对‘灯神’(事先扎好的草人)随地而拜,后将‘灯神’交与12岁左右一童男子背回‘灯山’,开光供奉。以后每次外出都由此童男子背着‘灯神’参加演出……演出结束,又举行‘送灯神’仪式,由众灯友将‘灯神’仍送至村东南方,摆好香火,然后焚烧‘灯神’,边烧边唱【送神曲】。此刻,禁止说话,也不许转身去看正在焚烧的‘灯神’……宣告当年唱灯活动结束。”⑥[明]陈文修,李春龙,刘景毛校注:景泰《云南图经志书》,昆明:云南民族出版社,2002年,第92;204页。可见,嵩明花灯与民俗活动密切相连,尤其是与民间社火和宗教祭祀活动密切相关。在花灯表演的过程中,载歌载舞的表达过程有一套完备的表演模式,以表达人们内心的愿望和虔诚。

“其俗好讴,州中夷汉杂处。其少年,美声气,喜讴歌,清朝良夜,放意自适,处处相闻。或以娱饮,或以劝耕。妇人女子为之,而面见无愧色。盖俗之流也。”⑦[明]陈文修,李春龙,刘景毛校注:景泰《云南图经志书》,昆明:云南民族出版社,2002年,第92;204页。这是明代所修《云南图经志书》中的记录,花灯音乐将民间的调子、民歌融为一体,曲牌类别丰富,结构严谨,曲调流畅,语言贴近地方语调,节奏鲜明,表现内容贴近普通民众的生活。昆明花灯曲牌音乐大都源于民间小调,其中既有一部分移民的调子,更源于本土民歌,形成了具有开放性的花灯音乐。

在音乐的发展史中,民歌携带着祖辈的体温,因此,在历史的长河中,它是不可或缺的一个重要组成和核心元素,其他音乐品种或艺术形态的发展,都离不开民歌的推动作用。“花灯歌舞”“花灯戏”等音乐品种的诞生,其唱腔与曲牌多由民歌移植或延伸而来。如现代花灯曲调《但愿人长久》,就是在传统民歌和移民文化的影响下发展和改编之后形成的作品,各地均有根据同一故事内容,却用不同音乐表现的《但愿人长久》,而呈贡花灯《但愿人长久》,其许多曲牌都涵化了“昆明调”的旋律基质。这一花灯选段较呈贡调子而言,更具有提升后的艺术特征:前奏、间奏的设定以及不同角色的交替演唱,但曲调的设置却汲取了“昆明调”的部分特征。歌词在结合原诗词的基础上,又加入了贴近生活的素材,从而有了“歌舞升平今又是换了人间,二十年的辛酸泪今日使咽干唉”的意境表达,调式设计选用了F大调的关系小调d小调,曲调柔和细腻。(见谱例6)

昆明花灯与“昆明调”都是滇池流域具有地方特质的文化现象,相同的文化底蕴和人文背景孕育了“同宗”不同流的艺术现象,蕴含着滇池流域民众的情感表达和交流功能,形态结构与演唱技艺具有许多相似之处,因此,在民间的对歌场上,人们常常将花灯曲牌单独抽取出来进行“清唱”,以此反哺于民间。

(三)与曲艺音乐的关系

音乐作为一种集体记忆,呈现出一种活态的图式,曲艺艺术也是滇池流域民间艺术的重要形态之一。滇池流域民众在不同的历史时段,编创出了许多具有地方色彩的曲艺艺术作品,如昆明扬琴,又称“扬琴戏”,是昆明等地区的曲剧雏形。它是在移民因素的影响下,与中原各地民间音乐融合后产生的一种具有地方特色的传统说唱艺术,伴奏乐器有扬琴、三弦、二胡等。20世纪50年代,在相关文化部门的支持下,成立了昆明市曲艺艺人联谊会,目的在于传承昆明地方曲艺艺术,由此诞生了一批优秀的曲目:《合作实在好》《歌唱十二劳模》。演出时,节奏富有变化,唱腔是起承转合的板腔体,注重角色的塑造。20世纪50年代是昆明曲艺发展的鼎盛时期,形成了大调、小调、古典和书腔四种曲调,【琵琶调】【道情】【扬琴】【提水调】等200余种曲牌,代表曲目【剪靛花】:“八月十五清月光,手捧金杯泪汪汪,思想有情郎。去年与君同赏月,今年不知在何方?郎君贪恋女红妆。”⑧中国曲艺音乐集成全国编辑委员会、中国曲艺音乐集成云南卷编辑委员会:《中国曲艺音乐集成·云南卷(上)》,北京:中国ISBN中心出版社,2010年,第301页。【锁南技】中:“渔家事春最好,桃红柳绿傍小桥,花落水中漂,鸟鸣山外绕,敲钟急,品玉箫,唱一支金玉灯,便是渔家乐。渔家事夏最好,绿阴深处避暑消,松竹沙滩照,临河香风绕,临烟波,品玉箫,唱一只宴玉灯,便是渔家乐……”⑨昆明市五华区文化馆编:《昆明扬琴汇编》,昆明:云南科技出版社,2012年,第33页。

【锁南技】所采用的调式是民族五声A商调式,自由的散板,节奏较为灵活,曲调相对单一。调号为G调,主要旋律音有sol la si re mi,四分音符的使用居多,句末多为二分音符,以增强句段性。歌词是三句式和五句式交叉设计,整体上呈对称结构,表现出滇池流域民众的审美传达和精神需求。(见谱例7)

昆明曲艺的体裁众多,内容丰富,以民间故事为主线,展现民众日常生活。在这样的场景下,滇池流域民众不仅在劳作之余寻找到了快乐的源泉,而且在视听的体验中得到参与感和认同感。滇池流域民众在唱“调子”时是以田间地头为展演的“舞台”,以劳作生活中的所见所闻为唱词,进行着自我的展演,在生活中获得以审美的快乐。作为一种朴实的说唱艺术,昆明扬琴无论在历史构成、风格特色、表演程式、文化脉络等方面都有自己独特的色彩。昆明曲艺虽说在唱腔上更具有程式化的要求,有角色的代入感,但实质上,与“昆明调”在一定程度上是具有相同的社会功能与表现形式的。

昆明花灯、“滇剧”、曲艺音乐与“昆明调”在时代变迁的进程中相互交流与共存共融,成为滇池流域民众日常生活不可或缺的娱乐内容,是地方文化的重要符号。作为一种娱乐性与功能性并存的音乐事实,这些艺术品种早已超越了自身的存在价值,更多的是它们通过传播,成为民众在社会生活中获得寓教于乐、自我审美的重要途径,是一方水土所孕育的“民艺之花”,更是地方化音乐的生命绽放。

结 语

“昆明调”作为一种社会文化现象,既满足了民众的精神需求,又构成了不同文化交融的“储存器”。笔者立足音乐学科的研究立场,对以昆明方言为依托存在的曲调进行梳理,获得音乐学层面的解读,考证了“昆明调”不同旋法、不同演唱方式与生活习俗的关系。其次,笔者对“昆明调”曲调构成逻辑的考察,通过歌曲旋律的结构,形成了自己对“昆明调”相关文化现象更多的了解,在田野中实现了另一种学术身份的转换。笔者结合理性思考与感性体验,依托学术的智慧,阐述了“昆明调”与滇剧、花灯、曲艺之间的内在逻辑。“昆明调”作为一种生命表达和情感记忆的依托,只有在特定的地域和语境中才能得以彰显其艺术魅力。自古以来,文明的诞生就与“水”的存在具有密切的关联。“昆明调”作为滇池周边地区最具代表性的音乐现象,是滇池流域典型的声音符号,标志着昆明文化形态多元荟萃、兼容并蓄的时代胸怀。笔者对“昆明调”进行的研究,从现象上看是对音乐本体的研究,但从研究路径上思考,则是对数百年间昆明如何以开放的心态吸纳八面来风、开创新音乐气象这一历史轨迹的了解与认识。