基于土地利用变化的沂河流域景观格局与径流关系的分析

2020-09-14李子君刘金玉鲁成秀

李子君 刘金玉 鲁成秀 苏 宁

(山东师范大学 地理与环境学院,济南 250358)

人类活动通过改变下垫面特性使土地利用方式发生变化,而土地利用变化直接导致景观格局变化[1-3]。分析景观指数的变化,能够反映景观格局随时间和空间演变的特征。随着近年来对景观重要性认识的不断加强,景观格局与生态水文过程间的相互作用成为了生态水文学和景观生态学的重要研究领域[4-5]。景观格局的变化可改变水分的空间分布,影响流域的产汇流机制,对流域的水文循环和水量平衡过程有重要影响[6-9];而水文过程也对景观格局产生影响[10-11]。因此研究流域景观格局和水文过程变化的关系对流域生态环境可持续发展、水土资源可持续利用具有重要的指导意义和参考价值[12]。

Richards等[13]发现Huron河流域景观的连通性对径流有较大的影响,Callow等[14]指出景观格局的耦合程度以及景观连接性控制着流域水流和泥沙,王计平等[15]研究发现黄土丘陵区草地连接度是控制流域水土流失的重要指标,黄青等[16]发现塔里木河流域景观破碎度与径流呈负相关关系。由于不同流域下垫面、气候等自然因素和人类活动因素存在明显差异,因此景观格局变化具有明显的空间差异性[17-18],对水文过程也产生不同的影响。

沂河流域是沂蒙山区的重要组成部分,水土流失严重,生态环境脆弱,严重制约区域社会经济的发展。近年来,随着人口增长、经济发展和城市化水平的提高,加上退耕还林还草、荒山造林和坡改梯等水土保持工程的实施,流域土地利用类型和植被覆盖都发生了显著的变化,虽有效改善了生态环境,但也改变了景观格局,在一定程度上影响了流域的水文循环过程。目前森林景观生态水文效应已有大量研究[19-20],但针对不同土地利用类型景观格局与水文过程关系的相关研究鲜有报道。因此本研究在分析沂河流域降水-径流变化、土地利用变化和景观格局变化的基础上,旨在从景观水平和斑块类型水平2个方面探讨景观格局与径流量的相关关系,以期为沂河流域生态保护和水土资源优化配置提供决策依据。

1 研究区概况

沂河发源于山东省沂源县鲁山南麓,流经鲁中南和苏北的13个县市,至江苏省新沂市注入骆马湖。河流全长约500 km,总流域面积约17 325 km2。本研究区域主要是沂河流域临沂站以上的部分,地理位置在117°25′~119°49′ E,33°30′~36°20′ N,行政辖区包括沂源县、沂水县、沂南县、蒙阴县、平邑县、费县和兰山区六县一区,控制流域面积约10 026 km2。流域在地貌上属构造剥蚀堆积平原区,西北部多山地,东南部多平原。受暖温带大陆性季风气候影响,流域多年平均气温13.12 ℃,多年平均降水量780.67 mm。流域主要支流有东汶河、蒙河和祊河等,大多从右岸注入干流。流域土壤类型主要为棕壤、褐土、潮土和砂姜黑土等,植被类型主要有树林植被和草甸植被。沂河流域内共设有1个水文站和40个雨量站,其中临沂水文站主要监测沂河干流中上游来水量(图1)。

图1 研究区位置图Fig.1 Sketch map of the study area

2 研究方法

2.1 数据来源

沂河流域1975年遥感影像来源为美国马里兰大学地球数据中心的MSS影像,分辨率为60 m×60 m;1985、1995、2005和2015年的遥感影像均来自于地理空间数据云,是空间分辨率为30 m×30 m的Landsat TM/ETM+影像。由于MSS影像空间分辨率低,结合流域20世纪70年代1∶50 000地形图进行人工目视解译;其他年份的遥感影像经过野外实地考察验证,解译精度均>85%,满足研究需要。参照全国土地利用分类方法将土地利用类型分为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地。水文数据主要包括1961—2015年临沂水文站的年径流量和40个雨量站的年降水量,来源于《淮河流域水文年鉴》。利用泰森多边形法将各雨量站年降水量与各站的控制面积权重系数相乘计算得出流域逐年面降水量。

2.2 研究方法

2.2.1Mann-Kendall趋势检验法

Mann-Kendall趋势检验法是检验水文时间序列变化趋势的有效方法。假定x1,x2,…,xn为时间序列变量,n为时间序列的长度,对于所有的i,j≤n,且i≠j,xi和xj的分布是不相同的。M-K法定义统计量S:

(1)

Z为正态分布的统计量,其公式如下:

(2)

Var(S)=n(n-1)(2n+5)/18

(3)

在给定的α置信水平上,如果|Z|≥Z1-α/2,则拒绝原假设,即在α置信水平上时间序列数据存在明显的上升或下降趋势,取显著性水平α=0.05,临界值Z1-α/2=1.96。Z为正值表示增加趋势,Z为负值表示减少趋势。

2.2.2景观指数法

景观指数是能够高度浓缩景观格局信息的定量化指标[21]。斑块类型水平能反映景观中不同斑块类型的结构特征,景观水平可以反映景观的整体结构特征,因此本研究分别从斑块类型水平和景观水平上选取具有代表性的指标进行景观格局分析。斑块类型水平上选取斑块数量(NP)、斑块密度(PD)、最大斑块指数(LPI)和斑块结合度指数(COHESION),上述指标反映景观破碎化程度、优势种丰度和连通度。景观水平上选取景观分离度指数(DIVISION)、景观形状指数(LSI)、蔓延度指数(CONTAG)和Shannon’s多样性指数(SHDI),这些指标反映景观的破碎化程度、形状复杂度、聚集度和多样性。本研究利用ArcGIS的Conversion tools模块将各时段矢量数据转换成30 m×30 m的栅格,然后应用Fragstats 4.2软件计算景观指数,并结合各指标的生态学意义分析沂河流域景观格局的变化特征。

3 结果与分析

3.1 沂河流域降水量和径流量的变化特征

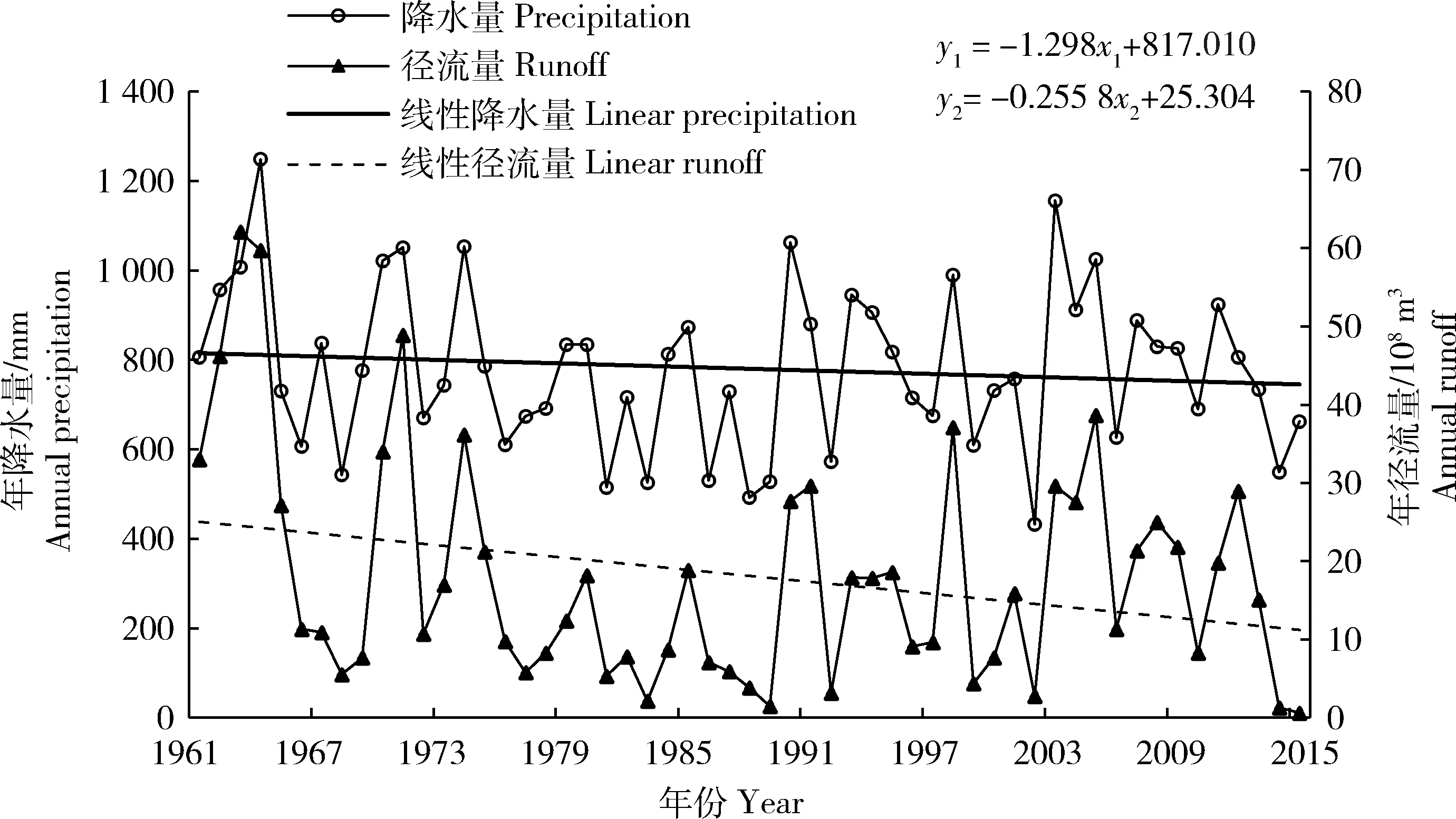

将1961—2015年分成1961—1975年、1976—1985年、1986—1995年、1996—2005年和2006—2015年5个时段,降水量在5个时段的平均值分别为855.93、709.06、746.57、800.49和753.65 mm,流域多年平均降水量为780.67 mm。利用Mann-Kendall趋势检验法对年降水量变化趋势进行检验,检验结果Z=-0.54,说明年降水量总体呈减小趋势,但减小趋势并不显著。径流量在5个时段的平均值分别为28.77×108、9.72×108、13.31×108、18.24×108和15.35×108m3,流域多年平均径流量为18.14×108m3。年径流量的正态分布统计量Z=-1.44,表明沂河流域径流量呈下降趋势,且通过0.1显著水平的显著性检验(图2)。

图2 1961—2015年沂河流域降水量和径流量的年际变化特征Fig.2 Annual variation of precipitation and runoff in Yihe River Basin from 1961 to 2015

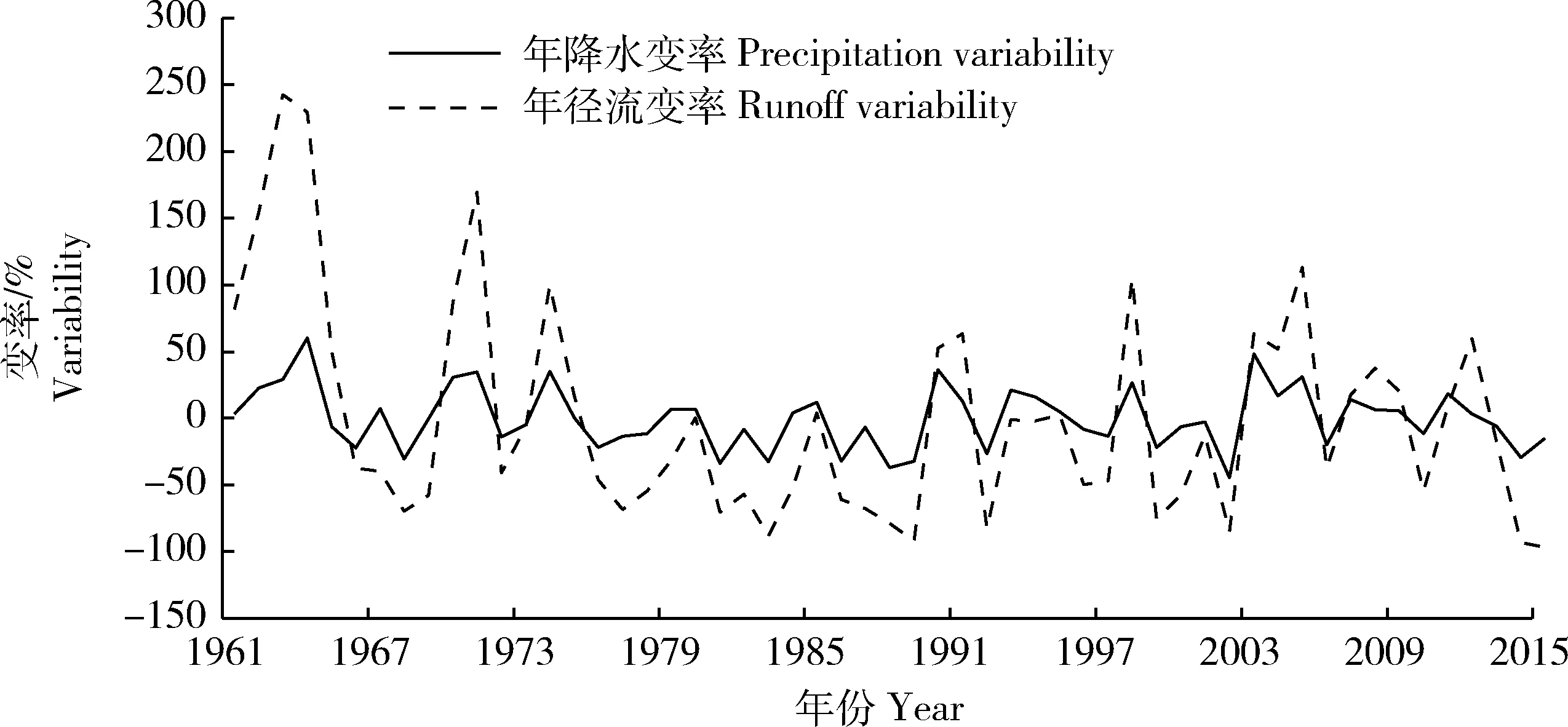

降水是径流产生的源泉,是影响径流变化的主要原因。1961—2015年沂河流域年降水量和年径流量相关系数是0.836,且通过0.01显著水平的显著性检验,说明两者存在较好的相关性。对流域1961—2015年的年径流变率和年降水变率进行分析(图3),年径流量与年降水量的年际波动趋势基本一致,但年径流量波动幅度远大于年降水量的波动幅度,二者的变异系数分别是80.50%和23.23%。与年降水量相比,年径流量的波动幅度和下降趋势更加显著,这说明降水并非是影响径流变化的唯一因素,流域年径流量变化应该与土地利用变化等人类活动有一定的关系。

图3 1961—2015年沂河流域年降水和年径流变率Fig.3 Precipitation variability and runoff variability in Yihe River Basin from 1961 to 2015

3.2 沂河流域土地利用和景观格局变化特征

3.2.1土地利用变化

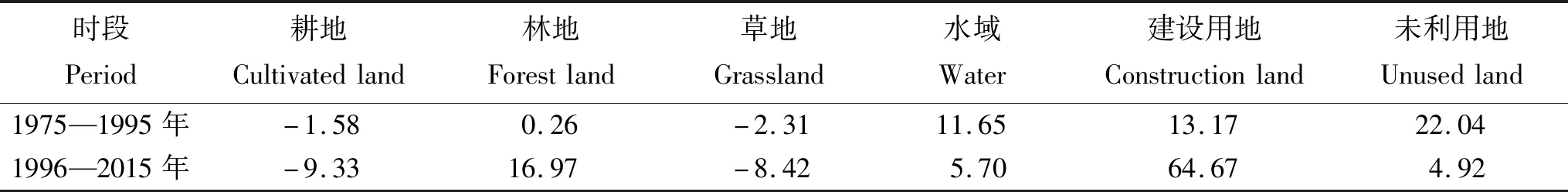

沂河流域1975—2015年主要土地利用类型包括耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地6种。其中耕地占流域总面积的65.91%,是流域的主要土地利用类型;其次是林地(12.23%)、草地(9.87%)和建设用地(8.45%),三者共占流域总面积的30.00%以上;再次是水域,占流域总面积的3.40%;而未利用地面积最少,所占比例不足流域总面积的0.20%。1975—2015年,沂河流域土地利用发生了显著变化(表1),主要表现在耕地和草地迅速减少,建设用地和林地快速增加,水域和未利用地有不同程度的增加。1975—1995年,耕地和草地面积分别减少107.70和23.77 km2,林地面积增加3.02 km2,建设用地净增加面积达88.00 km2,水域面积增加37.35 km2。该阶段由于人口增长和社会经济发展,使得建设用地占用较多耕地、新建水利工程征用部分耕地,导致建设用地和水域面积增加、耕地面积减少。1995—2015年,耕地面积减少625.8 km2,是1975—1995年减少面积的5倍多;草地面积减少84.79 km2,林地面积增加200.23 km2,建设用地面积增加489.18 km2,水域面积增加20.41 km2。该阶段主要是由于加强小流域综合治理、实施退耕还林和荒山造林等生态工程,加上社会经济快速发展以及农田水利化建设等,导致流域耕地面积显著减少、草地面积有所减少、林地面积增加较多、建设用地面积快速增加和水域面积有所增加。

表1 沂河流域1975—2015年土地利用变化率Table 1 Rate of land use change in Yihe River Basin from 1975 to 2015 %

3.2.2景观格局变化

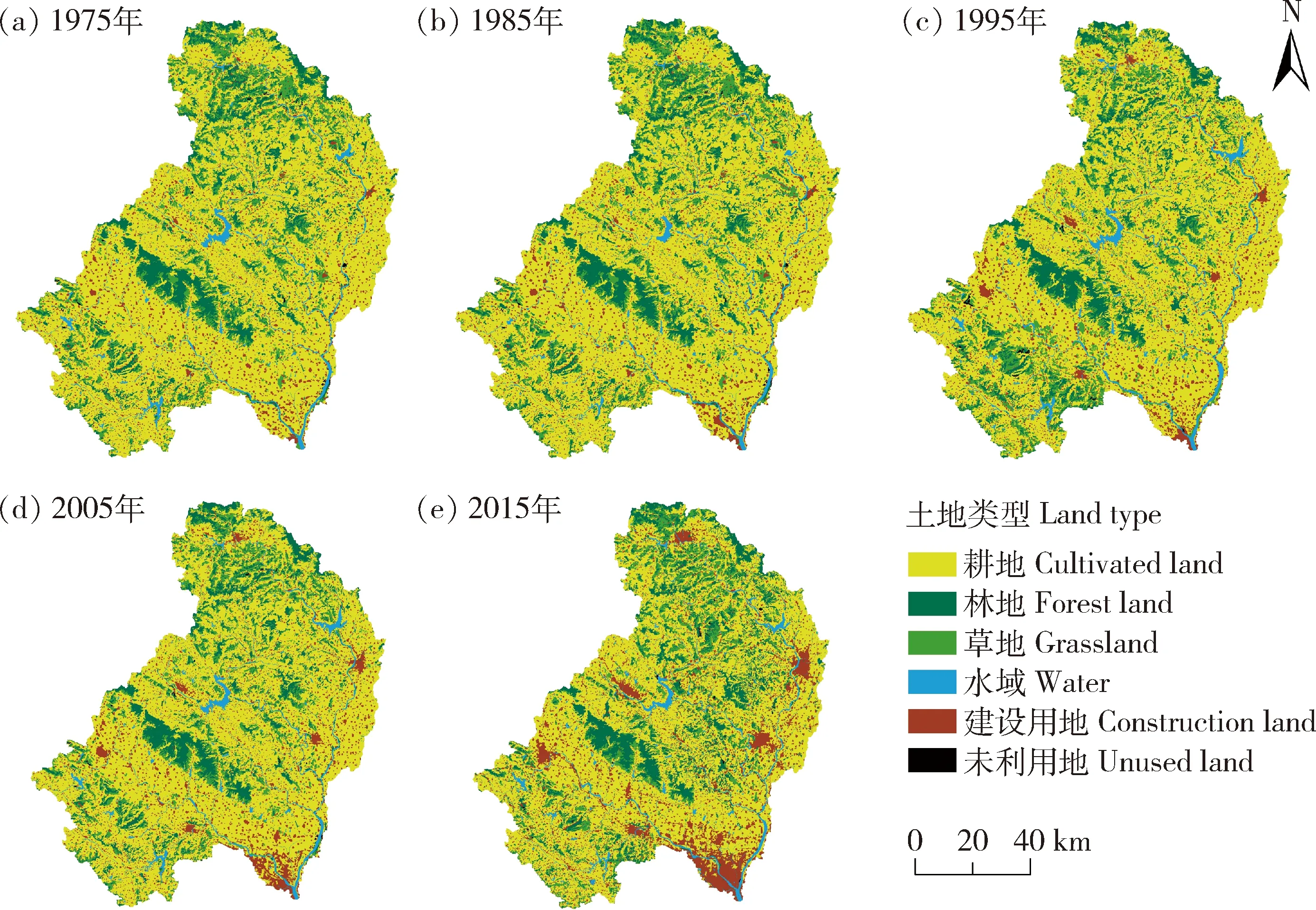

景观指数变化可以清楚地显示整个研究区域的景观特征变化[22]。由表2可知,1975—2015年,流域NP、PD和DIVISION先减小后大幅增加,说明流域斑块数目和斑块密度增加,分离度增加,景观破碎化程度增大;LPI先小幅增加后逐渐降低,说明流域景观优势斑块类型逐渐变小;LSI总体呈增加趋势,表明流域景观斑块的形状趋于不规则和复杂化,受人类活动干扰减弱;另外COHESION、CONTAG总体呈减小趋势,表明沂河流域景观破碎化程度较高,斑块之间的连接度较低;SHDI总体呈增长趋势,表明随着土地利用类型的多样化,流域景观异质性增高,景观丰富度和复杂度不断升高。综上所述,沂河流域景观格局破碎化程度增大、斑块形状趋于复杂、连通性趋于减弱和景观异质性增高。沂河流域1975—2015年景观格局变化,如图4。

表2 沂河流域1975—2015年景观指数变化Table 2 Change of landscape pattern indices in the Yihe River Basin from 1975 to 2015

图4 沂河流域1975—2015年景观格局图Fig.4 Landscape pattern of Yihe River Basin from 1975 to 2015

3.3 沂河流域景观格局与径流的关系

景观指数在一定时期内相对稳定而径流量年际变化较大,并且景观格局对径流量的影响有一定的时间滞后性[23],因此本研究以连续4年(即以土地利用变化时点为初始时间的4年)径流量的平均值作为因变量,以景观指数作为自变量来分析流域景观格局与径流的关系。

3.3.1斑块类型水平上景观指数与径流的关系

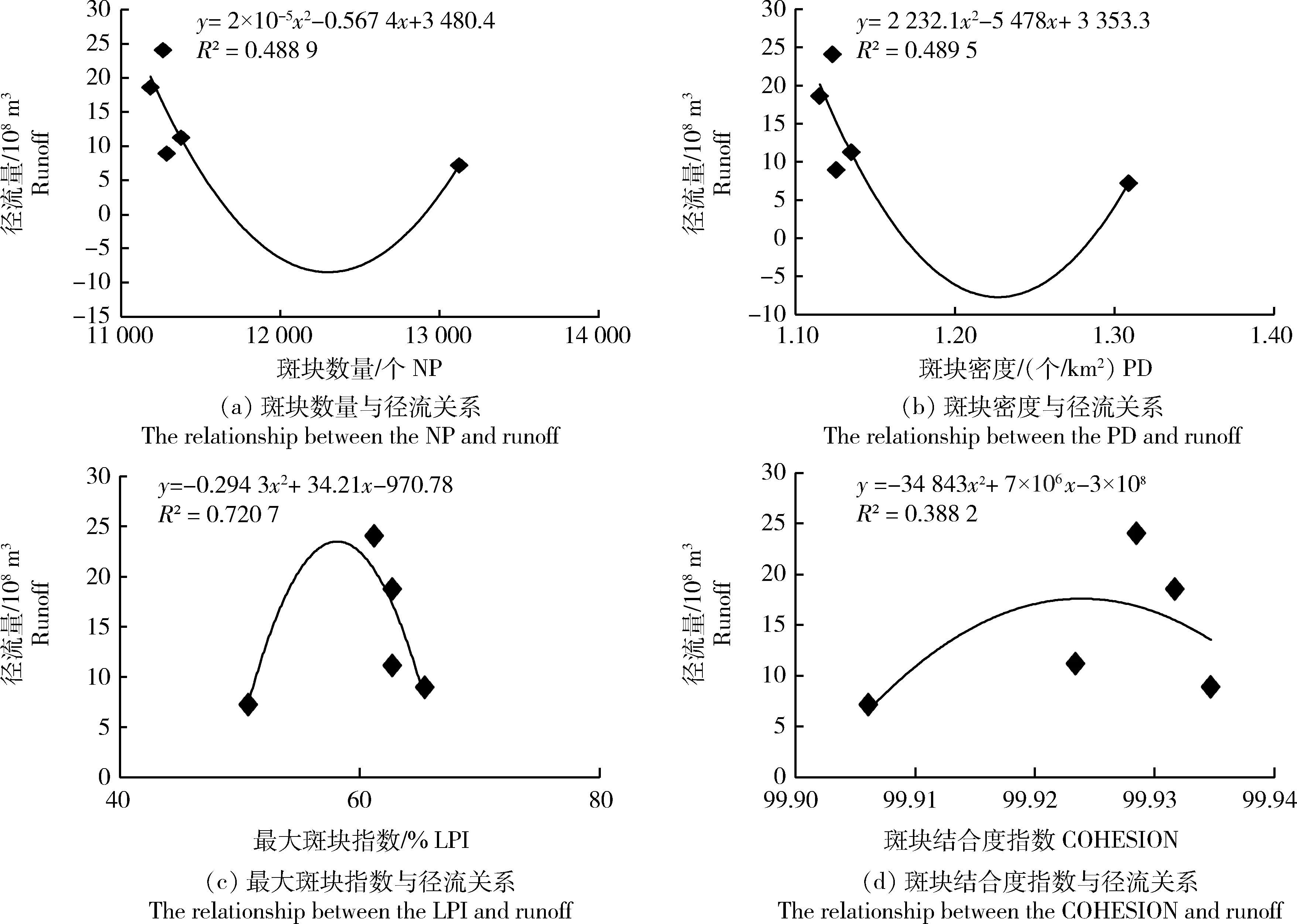

由图5可知,径流量与NP和PD相关性较小,相关系数分别为0.488 9和0.489 5,说明随着斑块破碎化程度的增加径流量呈先减少后增大的微弱趋势。径流量与COHESION相关性也较小,相关系数为0.388 2,说明随着斑块连通程度的增加径流量呈先增大后减少的微弱趋势。径流量与LPI有较强的相关性,相关系数为0.720 7。当LPI<58.12时,径流量随景观斑块指数增大而增大,说明当景观优势种丰度较低时有利于径流量的形成;LPI>58.12时,径流量随景观斑块指数的增大而减小,说明当景观优势种丰度增大时,对径流量的形成有抑制作用。

图5 景观斑块指数和径流关系Fig.5 Relationship between landscape patch index and runoff

3.3.2景观水平上景观指数与径流的关系

由图6可知,径流量都是随着景观格局指数的升高先增大后减小。径流量与SHDI、LSI和CONTAG相关性显著,相关系数分别为0.994 1、0.990 3和0.919 9。当LSI<85.60、SHDI<1.12和CONTAG<62.13%时,径流量随各斑块形状越复杂、景观类型越多样和斑块聚集度越高呈现增加趋势,说明随着流域内景观格局多样化,土地利用类型越丰富,景观聚集程度越高,越有利于径流的形成;当LSI>85.60、SHDI>1.12和CONTAG>62.13%时,径流量随斑块形状复杂程度的增大、多样性指数的增加和景观聚集度的增加而减小,说明若斑块形状过于复杂,景观格局过于破碎,水分蒸发和土壤下渗加大,不易形成径流。径流量与DIVISION有较好的相关性,相关系数为0.633 5。当DIVISION<0.65时,径流量随景观分割度指数增大而增大;当DIVISION>0.65时,径流量随景观分割度指数增大而减小;这说明径流随着景观破碎化程度的增加而增加,但如果景观分割度达到一定水平,景观破碎化程度过大时,径流逐渐降低。因此只有控制流域景观斑块形状复杂化,将景观多样性维持在一定阈值之内,才能控制流域径流量减小趋势。

图6 景观格局指数和径流关系Fig.6 Relationship between landscape pattern index and runoff

4 讨论与结论

4.1 讨论

本研究重点探讨了流域景观格局变化与径流的关系,然而流域径流形成过程受多种因素的影响。气候变化和人类活动因素都会影响流域径流量的变化,其中主要是生态、水利工程建设等土地利用活动所导致的景观类型的转换和变化改变了下垫面的产汇流机制,影响了流域径流的形成。退耕还林、荒山造林和坡改梯等水土保持措施使得林地和梯田面积增加,不仅导致生态用水增加,而且也增加了水分的蒸散发和下渗,使流域径流量减少;流域内建设的大中小型蓄水工程虽然增加了水域面积,但也拦蓄了部分径流,加大了水分的蒸发,导致了河道径流量减少;流域景观格局呈现破碎化、形状复杂、低连通性、高异质性的特点,阻滞了径流的形成。

本研究径流量数据采用的是实测径流量,由于数据的可获得性受限,没有利用农业用水、工业用水和生活用水量对实测径流量进行还原,因此可能导致景观指数与径流量变化的相关性出现一定的误差;由于径流年际变化较大而景观指数变化在一定时期内相对稳定,如何更科学地进行景观指数和径流量的相关性分析需要进一步研究探讨。

4.2 结论

本研究基于沂河流域实测年径流资料和年降水资料,分析了流域降水-径流的变化趋势以及土地利用变化和景观格局变化,并对各景观指数和径流变化进行相关性分析,主要结论如下:

1)1961—2015年,沂河流域年径流量与年降水量皆呈下降趋势,但年径流量相比于年降水量其波动幅度及下降趋势更显著。这说明除了受到降水因素的影响外,流域年径流变化还应该与土地利用变化等人类活动有一定的关系。

2)1975—2015年,沂河流域土地利用类型以耕地为主,其次是林地、草地、建设用地、水域和未利用地。耕地和草地迅速减少,建设用地和林地快速增加,水域和未利用地有不同程度的增加。流域景观格局破碎化程度增大、斑块形状趋于复杂、连通性趋于减弱和景观异质性增高。

3)在斑块类型水平上,径流量与NP、PD相关性较小,随着斑块破碎化程度的增加径流量有先减少后增大的微弱趋势;径流量与COHESION相关性也较小,随着斑块连通程度的增加径流量呈先增大后减少的微弱趋势;径流量与LPI有较强的相关性,随景观优势种丰度增加呈现先增加后减小的趋势。在景观水平上,径流量与SHDI、LSI、CONTAG相关性显著,随斑块形状复杂度、景观类型多样性和斑块聚集度的增加呈现先增加后减小的趋势;径流量与DIVISION有较好的相关性,随景观分割度的增大先增大后减小。