乾隆朝钦定选本中的李白评点

2020-09-14李靓

李 靓

(杭州师范大学 人文学院,浙江 杭州 311121)

对于李白诗歌评点的研究一直是学界的热点之一,学者们多关注于历代文士的研究成果,在一定程度上忽略了封建统治阶级对其诗歌的接受。因此笔者试图以乾隆朝钦定诗集为主体,探究此时官方文人团体对李白诗作的评点,并诠释这一诗学现象产生的缘由。

或言:乾隆诗集中大量为文臣代笔之作,而御选诗集亦为身边文臣所纂,将此视为乾隆的诗学观有所不妥。诚然,乾隆曾言“自今(《御制乐善堂全集定本》)以后虽有所著作或出词臣之手,真赝各半”[1]“序”,其身边文臣汪由敦等亦常“悉意结构”,仔细撰文。但也有史料记载:“其令内廷诸臣悉心校阅,分拟应存、应删签贴进呈。”每有文臣写就必上呈乾隆,待其“御笔删改”后,方能收入诗集[1]“蒋溥等谨奏”。至于《御选唐宋诗醇》的编纂亦是如此,虽“去取评品,皆出于梁诗正等数儒臣之手”,但乾隆“以孔门删定之旨品评作者,定此六家”,待选本纂成之后,梁诗正等人“请示其梗概”[2]“原序”,上呈乾隆批阅、审定之后才能予以刊行。换言之,诗集的创作与选本的编纂虽不能视为乾隆一人所为,但确为乾隆与身边文臣的共同之作,在一定意义上也是乾隆同身边文士的一种文学观念的交往。而作为统治者,乾隆不仅是以这一特殊的方式加入到了李白诗歌的研究之中,而且也以此主导了此时期李白评点的官方话语。

一、乾隆诗集中的李白评点

乾隆一生酷爱写诗,其曾言“平生结习最于诗”[3]卷二五《题郭知达集九家注杜诗》,“笑予结习未忘诗”[4]卷七O《题玉澜堂》。

又说:“几务之暇,无他可娱,往往作为诗古文赋。”在一定意义上,诗歌实为其表达思想的载体之一,他亦言“诗则托兴寄情、朝吟夕讽”[5]卷一一《初集诗小序》,“若夫昼夜寒暑之感乎时,日星风云之感乎象,鸟兽草木虫鱼之感乎物,理情宣志,兼体不遗”[6]蒋溥等《跋》,在他的众多诗作之中也包含了对于李白及其诗歌的评点。

纵观乾隆诗集,诗作中明确提及李白的便有93处之多,具体如下(1)据《御选诗集》(纪昀、永瑢等纂《景印文渊阁四库全书》中,台湾商务印书馆股份有限公司2008年版)统计,表格中所示仅为诗集中明确出现“李白”或“太白”字眼的诗作。。

表1 《御制诗集》中涉及李白诗作一览表

续表1 《御制诗集》中涉及李白诗作一览表

不可否认,乾隆极其推重李白,这从“李白”在诗集中出现的频率以及乾隆对李白诗作的熟悉度等元素中均可看出。诗集中或追忆李白其人,如“登眺怀太白,空闻悲逝川”[7]卷六十二《大庭代库用唐李白诗韵》;或沿用其诗韵进行创作,如《蜀道难用李白韵》《半月台用李白韵》《大庭氏库再叠唐李白韵》等;或化用其诗意,如《题和阗玉云瀑》《飞淙阁》《夷齐庙四景·孤竹城》等。可以说是乾隆怀抱着对于李白的崇敬之意,对其人其诗做了具体的评点。

首先,乾隆高度肯定了李白的“狂”与逍遥,并称其品行高洁。如称“李白狂歌楼上眠,想复此间醉一斗”[7]卷二《茌平道中杂诗》、“李白谢朓两人物,前呼后应相逍遥”[7]卷四十二《题张宗苍李白诗意图》、“狂歌李太白,自许后身斯”[8]卷六《赋得金粟山》、“李白豪情不易及”[8]卷二十九《挹霞叫月》、“文祎荒唐李白狂”[8]卷八十二《题望蟾阁》等。在乾隆看来,李白的这些人格魅力是值得千古称颂的,因此可称之为“高节超尘寰,浮名何增损”[7]卷四《李白》。

其次,乾隆极其推重李白诗作之“逸”与“奇”。如他在《大庭氏库三叠李白诗韵》中称:“三读李白诗,逸韵何卓然。铿锵突金石,舒卷如云烟。”[3]卷三十六《大庭氏库三迭李白诗韵》这里是称赞李白诗作之“逸”既铿锵又舒卷。又如“李白曾到此,不知奇句几多留”[7]卷八十一《笔架峰》、“俊逸真宜太白吟”[3]卷十一《咏和阗玉碗》、“谢传太白句清遒”[3]卷十二《怀清楼》、“格高兴逸吞山丘”[3] 卷九十九《登凤凰楼再用李白凤凰台韵》等,重点突出了李白诗作之飘逸与奇崛,这里他称李白的诗歌“其妙乃过之巨篇宏作,笔阵纵横,所谓挟江河于腕底”[8]卷九十九《拟古乐府四首·小序》。

最后,乾隆对李白的诗歌史地位也做出了高度的评价。如他称“太白一篇真卓识”[3]卷五十三《夷齐庙四景·孤竹城》、“生面别开太白句”[3]卷三十八《山城书静》、“自从太白题诗后,点笔无非是绪余”[4]卷七《右长千》等,将李白诗作推上了无人能及的地位。

毫无疑问,乾隆在诗集中对于李白的评点集中在其人的“狂”与其诗的“逸”“奇”之上,并以此判定李白拥有无人匹敌的诗歌史地位。

二、《御选唐宋诗醇》中的李白评点

与《御制诗集》中所体现的诗学观不同的是,在乾隆钦定的《御选唐宋诗醇》(以下代称“选本”)中并未如此推重李白之“狂”与诗作之“逸”“奇”,而是侧重于挖掘其诗作中的忠君爱国思想与含蓄蕴藉的表达方式。

(一)情真意切与忠君爱国

选本中数次指出李白诗作感情真挚,如称其诗作“一往缠绵,所谓缘情之什,却自不涉绮靡”[2]125,“情深语挚,老笔纷披”[2]314,“无限低徊,有说不尽处,可谓情深于辞”[2]358,“字字真至、情至”[2]450,“语真情重,不求工而自工”[2]540,“以情真为得体”[2]123,诸如此类皆是将“情真”作为李白诗作的突出特色之一。至于“情”为何?选本中亦作出了相关解释,认为此“情”不仅为个人情绪的表达,更是诗人忧国忧民、忠君爱国情感的倾泻。

“夫开元、天宝治乱迥殊,林甫、国忠相继柄政,宵小盈朝,贤人在野。卒致禄山之乱,宗社几墟。白以倜傥之才,遭谗被放,虽放浪江湖,而忠君忧国之心,未尝少忘。身世之感一于诗,发之诸篇之中,可指数也。”[2]51乾隆于此,将李白定位为虽被放逐却依旧心存朝廷的爱国文士。以此为标准,选本将李白诗作划分为以诗纪史、以诗刺史和以诗抒怀。以诗纪史指的是李白诗作中存在的大量史实,选本认为此乃其诗作的主要特征之一,堪称“诗史”。如评《古风·胡关饶风沙》为“此诗极言边塞之惨,中间直入时事,字字沉痛”[2]27。《古风·恻恻泣路岐》“指事深切,言情笃挚,缠绵往复”[2]51。《上皇西巡南京歌二首》(其二)为“述当时事,何等明白,可作诗史”[2]226。称《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰》[2]263记录了“禄山之必叛”“潼关失守”“江陵煽乱”等历史史实,并自述了生平踪迹。以诗刺史指的是李白诗作中继承了古乐府的讽喻精神,充分体现了“诗可以怨”的精神。如评《古风·天津三月时》为“此刺当时贵幸之徒,怙侈骄纵而不恤其后也”[2]32。《夷则格上白鸠拂舞辞》为“盖自李林甫用而聚敛之臣,进严酷之吏多,此诗所以刺也”[2]94。《幽州胡马客歌》为“是诗之作,必刺禄山也”[2]144。以诗抒怀抒的主要是忠君爱国的情怀。如评《远离别》为“此忧天宝之将乱,欲抒其忠诚而不可得也”[2]55。《北上行》为“爱君忧国劳而不怨”[2]166。《金陵江上遇蓬池隐者》言:“白虽徘徊吴越,非忘情国家者,偶然触发,不觉流露。”[2]477不得不说,在选本的评点中,我们看到的是一位类似杜甫一样,忧国忧民又饱含爱国深情的李白。

(二)复归风雅

对于李白诗歌,选本评点中数次言其“归大雅”[2]6、“根本风骚”[2]4、“风雅之变”[2]15、“风雅嗣”[2]51,然何谓“风”“雅”?乾隆自有其解释,其言:“夫六义肇兴,体裁斯别,言简而意赅,节短而韵长,含吐抑扬,虽重复其词,而弥有不尽之味,此风人之旨也。至于二《雅》三《颂》,铺陈终始,竭情尽致,义存乎扬厉而不病其夸情,迫于呼号而不嫌其激。”[9]507由此可见,乾隆认为的“风”“雅”精神着重在于其含蓄蕴藉之特点,不仅“含吐抑扬”,还“言简而意赅”,含“不尽之味”。围绕这一点,选本展开了相关评述。

首先,选本认为李白诗作富于兴寄,称“其论诗以兴寄为主,而不屑于排偶声调,当其意合,真能化尽笔墨之迹,迥出尘壒之外”[2]466。在具体的评点中,选本详细解构了其诗作所寄托之意。如将《古风·太白何苍苍》中与郭璞《游仙青谷百余仞》比较,称:“白诗与彼不同,盖士之不得志于时者呼,姑寄其意于此耳。”[2]13称《飞龙引》为“讽意微而显”[2]79。称《玉阶怨》为“无一字言怨,而隐然幽怨之意见于言外”[2]46。称《长相思二首》(其二)中饱含作者之意,“意在言外,姜夔所谓词尽意不尽”[2]192。而称《金陵凤凰台置酒》亦如此,

“意在语言之外,其畅适处,正是牢骚处耳。眼前景,意中事,若隐若显,风人妙指”[2]411。此言诗作富于蕴藉,常含不尽之意于言外,而字词间又饱含了诗人之意。

其次,选本中虽承认了李白的飘逸豪放,但重点在于突出其诗作的委婉与含蓄。如选本引朱熹之言称:“李白诗不专是豪放,如首篇《大雅久不作》,多少和缓。”[2]6“和缓”与“豪放”相对而言,代表了情感的舒缓与表达的委婉。因此,选本中评《采莲曲》:“绮而不艳。”[2]130《长干行二首》:“深得委曲之妙。”[2]133《子夜吴歌三首》(其一):“多少含蓄,胜于《陌上桑》作。”[2]185《流夜郎半道承恩放还兼欣克复之芙书怀本息秀才》:“引罪自咎,无怨尤之心,有睠顾之诚,不失忠厚本质。”[2]272《代寄情楚辞体》:“辞气清明,意指忠厚。”[2]533而对于《君马黄》《巴陵赠贾舍人》《陈情赠友人》《留别贾舍人至》等诗作,评点皆言其“婉而不迫”[2]174、“可谓深婉”[2]275、“极为深婉”[2]278、“其音哀婉”[2]340。由此可见,选本在不断强调李白诗歌中的委曲、含蓄、深婉与不失忠厚。

(三)李白与杜甫的对比研究

选本中多次称颂李白诗作卓绝,能“驰驱汉魏”[2]4。乾隆直言不讳地称赞李白“摆脱骈俪旧习,轶荡人群,上薄曹刘,下凌沈鲍,朱子以为圣于诗者”[2]4,又言李白诗作“根本风骚,驰驱汉魏,撷六籍之菁华,扫五代之靡曼,词华炳蔚,照耀百世”[2]4,认为其诗直承风雅,深得汉乐府创作的精髓,一改“靡曼”文风,具有“驰驱汉魏”之地位。选本的评点中亦如此,如言其乐府诗“古质入汉,得风人之遗韵”[2]119;称读其骚体诗,“便觉屈原、宋玉去人不远,其不规步边处,正是其才高气逸为之耳”[2]213。又言:“白之诸作,体虽彷古,意乃自运其才,无所不有,故辞意出入魏晋,而大致直媲西京,正不必拘句比字。拟以求之,又其辞多有寄托。”[2]499又称其“可以直追正始”[2]396。但同时,选本又着力于将李白与杜甫两人进行比较,如其言:“太白高逸,故其言纵恣不羁,飘飘然有遗世独立之意。子美沉郁,其言深切著明,往往穷极,笔势尽乎事之曲折而止。”[2]3太白、子美似各有所长,并称大家,但细究之下,选本中明确表达出太白不如子美之意。

首先,就选本对两人的评价来看。“凡例”中对于选本中所选诗人逐一评价:“就近体而论,太白便不肯如子美之加意布置;昌黎奇杰之气,尤不耐束缚;东坡才博又似不免轻视,故篇体常近于率;惟白陆于古今体间,庶无偏向耳?意向既殊,多寡亦异,而选诗者之进退,因之正不强为均齐也。”[2]“原书凡例”李白不如杜甫布局严密,韩愈则因追求行文的奇诡而常不顾格律,苏轼才高气盛从而轻视近体诗的创作,白居易与陆游则无卓绝之作。其中只字未提杜甫之不足,以此也可见出杜甫在选本的接受观中当是古今皆擅、无所偏狭的。与之相对的,选本在评价杜甫的诗歌史地位时称其才“驰骋古今”,“上薄风骚,下该沈宋,言夺苏李,气吞曹刘,掩颜谢之孤高,杂徐庾之流丽,尽得古今之体势而兼文人之所独专”(2)“原选者评”中引“昔元稹为甫志曰:‘上薄风骚,下该沈宋,言夺苏李,气吞曹刘,掩颜谢之孤高,杂徐庾之流丽,尽得古今之体势而兼文人之所独专。’其推许诚不为过”。用元稹之言来承认杜甫的地位。可参见《御选唐宋诗醇》卷十七,春风文艺出版社1995年版,第1227页。。其前称李白与杜甫皆“驰骋汉魏”,而此却强调杜甫之“驰骋古今”,偏颇之意不言而喻。

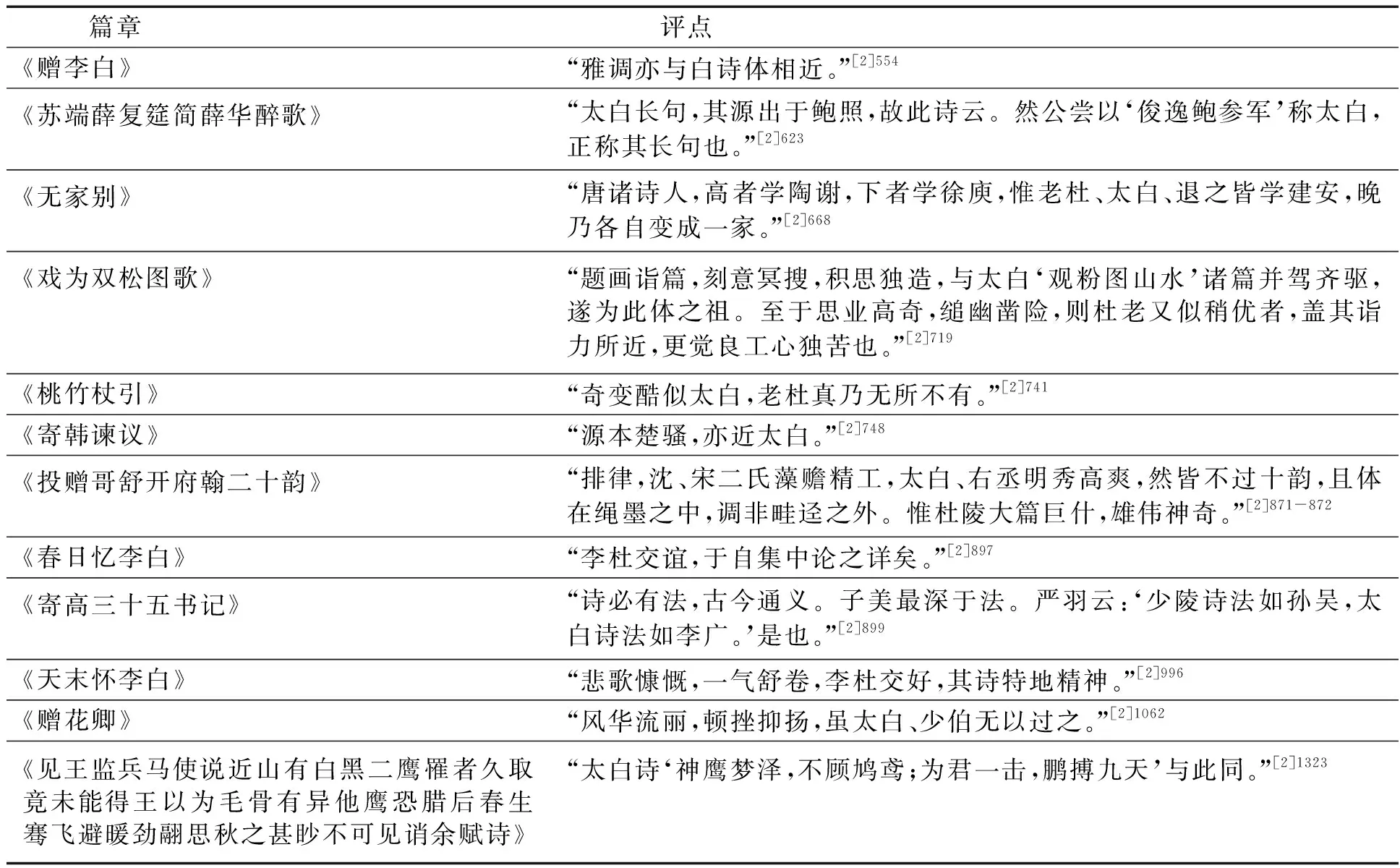

其次,评点中多次将两人诗作进行比较,具体如表2、表3所示。可以看出,其中对比评点之意非常明显,李白诗歌评点中涉及杜甫诗歌的有20条之多,而杜甫诗歌评点中仅10条涉及李白。从两位诗人的具体评点来看,诗选的尊杜之意更为明显,或者可以这么说,诗选是在尊杜的前提下对李白诗作进行评点的。具体而言,评点中主要涉及以下五个方面。第一,引用杜甫诗歌来印证李白诗作。如《蜀道难》中言:“君字非泛然而言,犹杜甫《北征》诗,恐君有遗失。”《沙丘城下寄杜甫》中言:“甫诗及白者十余见,白诗亦屡及甫,即此结语,情亦不薄矣。”第二,认为李白诗作中所涉及史实应结合杜甫诗歌才显完整。如《古风·胡关饶风沙》中称:“此诗极言边塞之惨,中间真入时事,字字沉痛,当与杜甫《前出塞》参看。”在《赠新平少年》中称此诗:“可与老杜《严仆射》诗‘开口取将相,小心事友生’并看。”第三,以杜甫诗歌为准绳,肯定李白诗歌的过人之处。如认为《古风·天津三月时》与《丽人行》有“异曲同工”之美,《古风·羽檄如流星》与《出塞》《兵车行》又是“不可轩轾”的。第四,直接引用杜甫之言来表达自己观点。

表2 《御选唐宋诗醇》中的李白诗歌评点

表3 《御选唐宋诗醇》中的杜甫诗歌评点

如在《襄阳歌》中称:“子美云:‘长铙长铙白木柄,我生托子以为命’语,奇矣!”用杜甫之言来肯定李白诗作之奇。第五,称颂杜甫诗歌的包罗万象和杜甫的无所不能。如《秋下荆门》中言“李杜二家,其才木无优劣”,但杜诗胜在体裁的“明密”以及章法的严密。《桃竹杖引》中称“奇变酷似太白,老杜真乃无所不有”。在《戏为双松图歌》中言:“与太白‘观粉图山水’诸篇并驾齐驱,遂为此体之祖。至于思业高奇,缒幽凿险,则杜老又似稍优者,盖其诣力所近,更觉良工心独苦也。”而在《投赠哥舒开府翰二十韵》与《寄高三十五书记》中更是毫不掩饰对杜甫的尊崇之意,称与其他诗人的诗作相比,杜甫才是最深于诗法的,其诗篇可称为“大篇巨什、雄伟神奇”。诚然,评点中亦有肯定李白诗作之言,如在《梦游天姥吟留别》中称:“盖其才横绝一世,故兴会标举非学可及。正不必执此,谓子美不能及。”在《同王昌龄送族弟襄归桂阳》中称:“议者何厚诬太白之不如杜也。”但这些许的肯定之言仍然无法掩饰诗选中的尊杜之意。

最后,从选本中乾隆所撰写的各小序来看,对杜甫亦是极尽推崇。如“李白小序”中,虽将李白置于杜甫之前,但开篇便提“有唐诗人至杜子美氏,集古今之大成,为风雅之正宗。谭艺家迄今奉为矩镬无异议者”[2]3,先肯定杜甫之风雅正宗的地位,然后再言李白是与其“颉颃,上下齐驱”“中原势均力敌而无所多让”[2]3之人。按《御选唐宋诗醇》的编排顺序,先李白,后杜甫,何以在论李白之前要先言杜甫之功绩?既言李白为唐第一,何以要与杜甫相比才能显示其卓绝地位?再看乾隆对其他诗人的评论,亦大多以杜甫为纲,“唐人诗篇什最富者无如白居易诗,其源亦出于杜甫,而视甫为更多……变杜甫之雄浑苍劲而为流丽安详,不袭其面貌而得其神味者也”[9]3。“观游之生平,有与杜甫类者:少历兵间,晚栖农亩,中间沉浮中外,在蜀之日颇多。其感激悲愤,忠君爱国之诚,一寓于诗。酒酣耳热,跌荡淋漓。至于渔舟樵径,茶碗炉熏,或雨或晴,一草一木 ,莫不著为咏歌,以寄其意。此与甫之诗何以异哉?”[10]473白居易诗源于杜诗,将杜诗的“雄浑苍劲”转为“流丽安详”。陆游生平与杜甫相似,而其诗作亦学杜诗,将悲愤之意、“忠君爱国之情”吟咏于诗。换言之,乾隆认为众位大家的过人之处皆可追溯至杜甫,正如其所言:“是以言诗者,则必以杜氏子美为准的。”[1]卷七《杜子美诗序》

由此可知,在乾隆与众文臣看来,李、杜二人虽“并称大家”“照耀百世”[2]3-4,但较之杜甫,李白确有不足。

三、《御制诗集》与《御选唐宋诗醇》中评点差异的成因探析

总的来说,乾隆在诗集中称赞了李白之“狂”与高洁,并称其诗歌为“逸笔”“真卓识”。而在《御选唐宋诗醇》中,虽也论及了李白诗作的“奇语独造”[2]420“奇句天成”[2]454,但重在评述其中的“忠君爱国”与复归风雅。同为乾隆钦定,何以出现不同?且《御选唐宋诗醇》中出现的李白与文学史上的李白又为何会出现差异?究其原因,一是由于乾隆特殊的政治地位,二是出于乾隆朝官方诗学批评观的建立。

前已述之,乾隆爱好写诗,向往风雅之士,其自身便有着浓厚的诗歌情结。但他还有着特殊的身份地位。所以他会在化身诗人时大加赞赏李白诗作的恣肆洒脱,又会在身为帝王时极力推重李白的忠君爱国与含蓄蕴藉。这是乾隆的双重身份造就的不同之处。更重要的是,身为帝王,乾隆肩负着一个朝代文化建设的重任,同时也引领着一个朝代文学批评观的发展,故而其与文臣在《御选唐宋诗醇》等选本中所表现出的是须大力构建的官方主流的文学批评观。换言之,《御选唐宋诗醇》中的诗学观是以乾隆为代表的文人团体一手构造的,实为乾隆与身边文士交往的成果,其中所体现的亦为这一团体的诗学观。具体来看这一诗学观主要表现为以下几点。

第一,乾隆认为诗本性情,性情之远大与否为诗歌优劣之判断标准。乾隆论诗重性情,其言:“我闻古人语诗以道性情。”[1]卷二O《遣兴》诗歌本于性情,亦寄托性情。“夫论古人之诗,当观其大者、远者,得其性情之所存,然后等厥材力,辨阙渊源,以定其流品。”[2]3诗作能否本于“性情”以及“性情”的远大与否皆为评定其等级的重要因素。何为远大?乾隆有其评判标准,借用黄宗羲之言,此“性情”分为“一时之性情”与“万古之性情”,“夫吴歈越唱,怨女逐臣,触景感物,言乎其所不得不言,此一时之性情也。孔子删之,以合乎兴、观、群、怨、思无邪之旨,此万古之性情也”[11]363。简而言之,“一时之性情”为个人情绪之抒发,“万古之性情”必关切国家之事,为远大之性情。乾隆看中的即为万古之性情,如其所言:“予向来吟咏,不为风云月露之辞,每有关正典之大者,必有诗记事。即游艺拈毫,亦必于小中见大,订讹析义,方之杜陵诗史,意有敢焉。”[12]卷二《惠山园八景》“诗注”对乾隆而言,每每“有关正典之大者”“农事之宜”“莅朝将事之典”,即关涉朝政社稷之国家大政,农业桑稼、旱涝晴雨的农事之本,还有战事边防以及游览所至的“山川名胜”“风土淳漓”[5]卷一一《初集诗小序》,皆用诗歌进行记录,这是他表达“万古之性情”的根本方式。

第二,乾隆论诗文重含蓄、深婉,极力倡导含蓄温柔之言。如乾隆所言:“前年我皇考检阅玉琳琇、木陈忞语录,见木陈所著《北游集》六卷,其中乖谬荒诞之处,不可殚述。又玉琳琇之弟子骨严,作《侍香纪略》一册以纪恩遇,诞幻支离,竟同梦中呓语。我皇考已降旨中外,将此书悉行查毁……无论刻本写本,悉行查出,密封送部,请旨销毁,不得私藏片纸。”[13]在他看来,如《北游集》《侍香纪略》等书籍均“乖谬荒诞”“诞幻支离”,且“干涉时事、捏造言词”,既无含蓄,亦未见寄兴,故而下令悉数销毁。再如乾隆曾颁下谕旨对“青词”类虚词妄语予以禁止,“内宋刘跋《学易集》十二卷,拟请刊刻。其中有青词一体,乃道流祈祷之章,非斯文正轨。前因题《胡宿集》,见其有道院青词、教坊致语之类,命删去刊行,而抄本仍存其旧……如宋穆修集有《曹操帐记》,语多称颂,谬于是非大义,在所必删……该总裁等务须详慎决择,使群言悉归雅正”[14]。《学易集》《胡宿集》均因载有“道院青词”的“道流祈祷”类文章而遭删改,《曹操帐记》类则因多“称颂”类是非之语而遭删除。将虚词妄语类文章删除,“使群言悉归雅正”,此为乾隆含蓄蕴藉批评观的体现。

这是乾隆需要重点建设的官方诗学观,故其臣子在进行李白评点时亦步亦趋,也因此选本重要评述了其诗作中的忠君爱国思想,并从诗以纪史、诗以刺史与诗以咏怀这三个方面来论述。同时也将含蓄蕴藉、复归风雅作为其诗歌的主要特点来论述。所以说,无论是对李白诗学观的分析,还是对其诗歌地位的探讨,都是在官方诗学观的指导下进行的。换言之,《御选唐宋诗醇》中对李白诗作的评点是以官方主流的诗学观为理论源泉的,亦是对这一诗学观的反映。也因为这一特殊的评价标准,李白诗作在《御选唐宋诗醇》中虽有表现出清新脱俗、豪放俊逸的一面,但主要是本于忠君爱国之性情与复归风雅之目的。所以与其说这是所谓的李白诗学观,不如说是乾隆与其文臣集团对于李白诗学观的另类接受,它代表的是乾隆一朝官方的主流诗学观,是乾隆与其身边文士共同构建的,同时也是李白研究史中不可或缺的一部分。