“外力作用下的振动”演示实验的创新与改进

2020-09-10伊兰

伊兰

摘 要:本文对人教版3-4中的“外力作用下的振动”这一节的演示实验进行了创新与改进,改进之后的实验装置现象明显,便于观察,使学生能够更深刻的理解阻尼振动、受迫振动以及共振等物理现象。

关键字:阻尼振动;受迫振动;频率;共振

教材中主要包含阻尼振动、受迫振动、共振这三大块的内容,其中阻尼振动没有实验,教材中用一幅图来说明阻尼振动,学生不能联想到生活中的实际例子来进行理解,从而造成了理解上有一定的难度。受迫振动和共振的两个演示实验存在一定的问题,难以达到预期的效果。笔者增加和改进了课本中的演示实验。

一、阻尼振動

(1)实验装置及操作说明

1)如图1所示,弹簧选用劲度系数较好的弹簧,小球选用体积小密度大的钢球,将位移传感器置于弹簧振子的正下方,将弹簧静止时所处的位置设位移为零,位移传感器通过DIS连接到电脑,直接可通过电脑观察到振子的位移-时间图像。

2)将弹簧振子轻轻下拉,测量此时的位移-时间图像。

3)将一些轻纸条粘在钢球表面,再次拉动钢球使其振动,测量此时的位移-时间图像。

(2)结论说明

实验结果直接客观地展示了阻尼振动的图像,让学生理解了阻尼振动振幅在逐渐地减小,但是时间轴上的时间间隔不变,所以频率始终不变,该频率即为弹簧振子的固有频率。

二、受迫振动

教材中用电动机驱动两组弹簧-钩码系统振动,这套装置较之前的手摇式的实验装置效率高了许多,但是仍然存在以下几点不足:电动机和钩码的频率很难用肉眼目测,不能定量显示电动机和钩码的振动频率;钩码做受迫振动,需要一段时间的延迟才能够与电动机同步,不断改变电动机的频率,钩码很难达到同步,测量误差大;振幅不能定量地测量,从定量地而得出振子明确的振动规律,学生不能定量地画出共振曲线。

(1)实验装置及操作说明

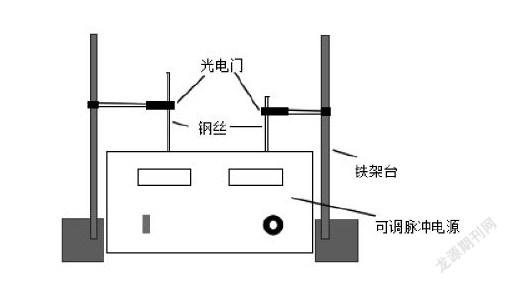

1)如图2所示,将两个打点计时进行改装,上面装上长度不一样的钢丝,在钢丝旁固定光电门,用来测钢丝的周期(转换之后可得到钢丝的频率),将打点计时器连接脉冲输入电源,改变脉冲输入频率,测量两根钢丝的频率看是否和输入的频率相同。

2)分别用手拨动钢丝,测出钢丝的固有频率。

3)输入脉冲,分别测出两根钢丝的频率,并与输入频率进行对比,该实验进行三次。

(2)结论说明

经过三次实验的对比,实验数据能够清楚的显示出钢丝振动的频率与输入频率的关系,进而得出受迫振动与物体的固有频率无关。

三、共振

教材中提供的共振演示仪存在以下几点不足:驱动摆A振动之后可以看到离A近的D、C先振动后来慢慢带到B振动,当B的振幅达到最大后A的振幅又会减小,这种现象大大增加了学生理解的难度;这种用绳子连接起来的摆实际上是一种耦合摆而非振动摆,驱动摆和受迫振动摆之间互传能量,互相干扰,对实验现象造成比较明显的干扰;驱动摆的摆长无法改变,只能实现一组实验。

(1)实验装置介绍

如图3所示,该实验装置用钢片代替细线,钢片与圆形横杆焊接之后放在光滑的轴承上,驱动球用大一些的实心钢球,并固定在可伸缩调节摆长的杆上,受迫振动小球用空心的稍小的钢球,小球用两根细线系住,这种系法能有效地防止小球做圆锥摆。

(2)实验操作

1)调节驱动摆的摆长,使其与其中一个受迫振动摆的摆长一样长,推动驱动摆使其摆动,观察振幅最大的受迫振动摆的摆长是否是与驱动摆一致。

2)再次调节驱动摆的摆长,观察结果

单摆的周期公式,从公式可以看出单摆的周期与摆长有关,又,则当摆长一致时,单摆的频率一致。从实验结果可知,当系统做受迫振动的频率等于其固有频率时,系统的振幅达到最大,这就是共振。

(3)定性地表明共振曲线

观察一个受迫振动摆,将驱动摆的摆长从较短逐渐拉长,观察受迫振动系统的振幅,发现当摆长逐渐接近系统的摆长时振幅越来越大,之后摆长又逐渐长于系统的摆长时,振幅又越来越小。

四、结束语

物理演示实验在高中物理课堂中占据举足轻重的地位,一个好的演示实验能够很好地调动学生的积极性,让学生主动思考,并且能够更加直观地让学生观察、理解、掌握课堂上需要传授的物理规律,时代在进步、科技在创新,因此课堂上的演示实验也需要跟随时代的潮流不断地改进创新。

参考文献

[1] 杨旭峰.优化高中物理课堂实验教学的一次有益尝试[J].物理通报,2012:81~82.

[2]单晓峰.关于受迫振动、共振的实验研究[J].物理实验,2006,26(8):24~26.