问题导向下“理实一体”教学的实践与思考

2020-09-10姚忠杰

姚忠杰

摘要:“理实一体”是基于“做中学,做中教”理念的一种教学方式,注重内容处理;问题导向教学也是现代教育教学中比较先进的一种教学方法,注重思维引导。在《认识交流接触器》一课中,把问题导向教学与“理实一体”教学有机结合,积极探索构建“让学生想学、让学生会学”的中职课堂。

关键词:职业教育;课堂教学;问题导向;理实一体

职业教育的课堂教学组织形式多样,但一堂好课必须具备以下两点:首先必须要让学生想学,即能激发出学生的求知欲;其次要让学生会学,即教学过程符合学习规律,且步骤清晰、重点突出,学生能明确学什么、怎么学、学会了什么。本文以《认识交流接触器》一课的第2课时为例,采用问题导向的“理实一体”教学,积极探索“让学生想学、让学生会学”的中职课堂。

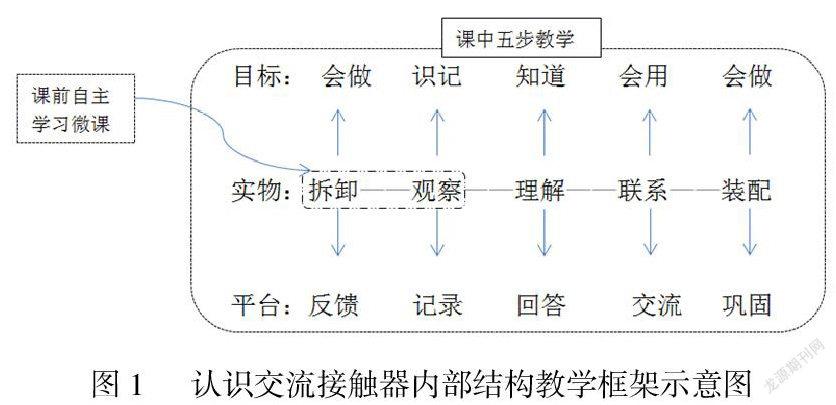

在“做中学、做中教”的教学理念指导下,以问题为教学线索,借助网络教学平台和网络资源给学生创设自主学习环境,线下通过“先实后理”的理实一体教学模式激发学生学习潜能、促进深度学习。具体教学框架如图1所示。

一、教学内容分析

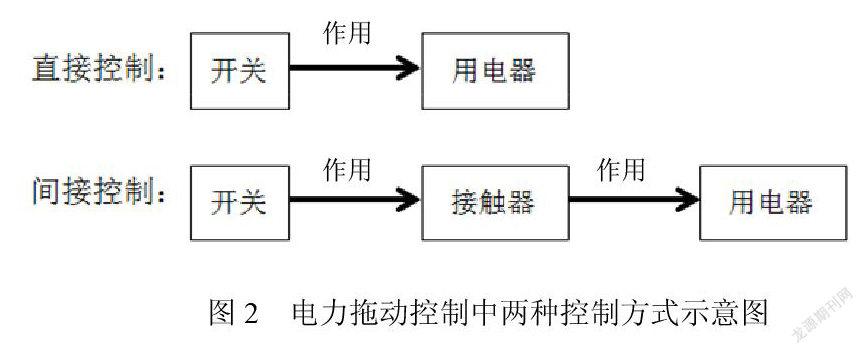

本课教学内容选自崔陖主编的“十二五”职业教育国家规划教材《工厂电气控制设备》,属项目二任务二《认知接触器》中的第2课时“认识交流接触器的内部结构”。接触器属低压电器,是电气控制中的核心器件,它拓展了电气控制的思路和功能。本课的教学内容不仅有知识——交流接触器的内部结构;还有技能——拆装交流接触器;更有思维——电气控制方式,既直接控制和间接控制的思想,如图2所示。本课内容的重点是交流接触内部结构的名称和相互联系,难点是对内部电磁系统电磁感应、剩磁等相关原理的理解。接触器的学习将为接下来分析、理解、设计电气控制电路打下基础。

二、教学目标确立

现代职业教育,应坚持“职业技能+”的育人观,即以专业知识、技术技能和职业素养的培养为载体,注重学生兴趣、思维、习惯、能力的培养。本课教学课内共计40分钟,具体要求学生完成如下目标:正确、规范、安全拆装CJX12交流接触器;观察并掌握内外部结构,思考并理解各部件的联动过程和正确接线位置;体会电气控制的科学性、精准性和严谨性;提升动手实操、同伴合作、归纳整理和自我探究的学习能力。

三、教学内容实施

在课堂教学内容实施的过程中,围绕以下教学策略进行:内容呈现——问题导向;效果提升——理实一体;能力培养——混合教学。

(一)问题导向,“一课六问”让学习一气呵成

课前,冲关提问促自主学习。(1)“同学,你想亲手将接触器拆开吗?”针对学生兴趣进行明知顾问,引导学生借助网络教学平台学习微课《看就会!CJX12交流接触器拆装》,这个环节学生关注的是拆装的顺序和动作;(2)“同学,你能叫出每个拆分下来的部件名称吗?”继续追问给学生设置新的学习障碍,引导学生再看微课学习新知,同时巩固拆装过程。这两个问题的学习和反馈测试,均在网络学习平台上完成,并进行“冲关式”设置——完成第一问的学习才能继续第二问的学习。

课中,导向提问促深入探究。(3)“摆在你面前的是CJX12交流接触,通过微课学习还有不会拆装的同学吗?”通过“挑衅”提问激发学生的斗志,让其蠢蠢欲动。完成拆分后,引导学生观察重要部件:铁芯、线圈、触点。(4)“铁芯为什么是一片一片的?静铁心上这个环叫什么、有什么作用?动静铁芯吸合时为什么不直接接触?线圈为什么又矮又胖?动静触头是先分后合?还是先合后分?”等不断深入追问,引导学生不断从现象到本质的探究,完成本课重点内容。(5)“交流接触器各部件是怎么联动的?”最后综合一问,完成本课内容的系统归纳,突破本课难点。

课后,启发提问促知识延伸。(6)接触器与按钮、电动机三者有什么样的联系?将新学的内容作为知识构建中的“桥”,引导学生作承前启后的连接。

(二)理实一体,“手脑并用”让学习动静结合

学生好动手,这是事实。如何以此为教学切入口,引导学生“手脑并用”,这就是教学组织时需要考虑的另外一个问题。

课前是以静致动。静是指课前的学习过程相对静态,需要学生安静地看、安静的记;动是指课内CJX12的拆装、观察过程。以静致动,表明的是课前学习服务于课中实践的教学逻辑。将CJX拆装过程的视频教学内容前置,学生通过“看、记”两个环节,把动态的画面有选择性的静态定格、整理记录,再通过学习平台在线反馈,让其明确产生“我会了”的习得感,为接下来的实践实习提供行动知识和动机准备。

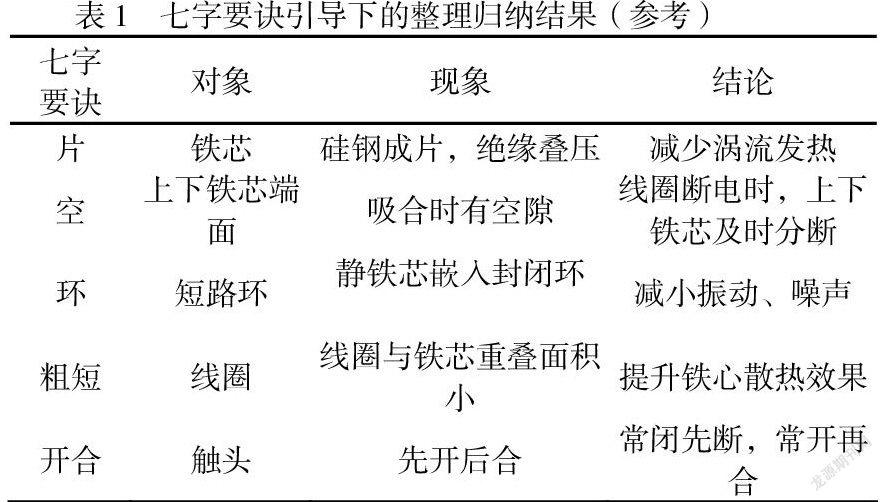

课中是以动致静。本课的重点内容是认识交流接触的内部结构,拆装交流接触器是为了更加方便对其内部结构的观察和探究,从而达成认知目标。从这个角度来说,拆装只是培养学生能力、促进学生认知的一个过程、一种策略。中職学生静下来难,所以采用以动致静。CJX12的拆装从技术层面来说学生基本都没难度,但要学生把一连串的简单动作都做规范、做严谨,其实也不是件简单的事。比如,拆分下来的零部件摆放问题。为了方便后面的学习,要求将分离的零部件有序摆放——触点和线圈标识、连接螺丝、上下分体、反作力弹簧、线圈、静铁心、动铁心和触头系统等从左到右或从右到左摊开。课堂教学的重点采用“现象+原因”的核心问题构建模式展开。围绕“片”、“空”、“环”、“粗短”、“开合”七字要诀,要求学生自主观察,主动检索教学资料,思考并采用“我看到了……,我认为这主要是为了……”的句式进行表述。在这个学习环节,不仅要求学生巩固“现象+结论”的理论学习结果,同时要培养学生独立思考、资料检索、口头表达的学习能力。

(三)混合教学,“线上线下”让学习自主生成

CJX12交流接触器内部结构的认知,围绕拆装进行线上线下混合教学。

1.学生自己能学会的不教。CJX12交流接触器的拆装过程、各零部件的名称等,学习难度不大,但要花时间。通过网络平台,将这些学习内容前置,让学生课前自主完成。

2.同伴合作能学会的不教。认识交流接触器内部结构的重点可归纳为“片”、“空”、“环”、“粗短”、“开合”七个字,但要理解其中的原理,不仅需要教师的启发引导,同时还要学生积极参阅教材、主动搜索网上资源。这样的学习过程,安排同伴合作交流,能有效减小学习阻力,提升习得效果。比如“片”是指铁心是硅钢片叠压而成,教师通过提问 “交流接触器的铁心为什么要一片一片叠起来?这个叠有什么要求?” 要求学生两两边查边记,完成知识的归纳与整理。整理归纳参考结果如表1所示。

3.在线反馈能实现的不问。基于网络学习平台,将学生的学习成效、操作进程在线反馈,尽量减少教学管理所用的时间,提升课堂教学的有效性。

四、课后教学体会

“先实后理”的课堂教学,学生实践是基础,理解是关键。这类课教学组织必须以学生为中心,让学生的“做中学”在问题的不断生成中真正成为一个完整的、层层递进的整体。要达到这样的效果,学生的学习状态应该是这样的:做前跃跃欲试;做时有条不紊;问时水到渠成;理时生积极主动。但在课堂教学过程中,理想和现实总会有差距,特别是对于中职学生来说两极分化相对严重,部分学生学习的积极性不高,思维很容易停滞或走偏,在课堂教学的过程中,如何重燃学生的学习激情、兴趣和信心,笔者通过教学实践,得出以下三点教学体会:

(一)会做才会想做。本课通过微课,课前让学生了解CJX12拆装的全过程,学生不看不知道,一看就基本能明白这个流程,习得感油然而生——这个简单,我会!实践证明:这个感觉对学生后面的学习非常重要。上课了,当元件、工具都放在学生面前时,学生都跃跃欲试,老师适当再加码,引导学生要又快又好的完成——观察仔细、操作规范、摆放有序;同时,学习平台能实时反馈每位学生的操作进程,让整个学习环境有了一些趣味性、竞争性,学生的学习活力就马上激发出来了。

(二)冲突就会想学。在传统的教学中,借助视频、动画或者图解等都可以完成本课内容的教学,但是再好的教学素材也没有让学生自己“真刀真枪”的动手实践来得体验深入、印象深刻。本课“先实后理”的教学安排,一是器件认知顺序的需要,更主要的目的是要让学生在做的过程中充分感觉到自信、满足,再通过引导观察、提出问题,让学生从简单里看到不简单。这样的认知冲突,学生内心就会产生不弄明白不罢休的求知欲。问题导向下的理实一体教学可以制造学生的认知冲突,从而为学生的整个学习过程指明学习方向、分离学习内容、凝聚学习思维。问题就是“理实一体”教学中触发学生积极思维的催化剂。

(三)支持就能学好。在信息化社会,从来都不缺能提供答案的老师,但是善于引导学生产生问题、聚焦思维、收集信息、整理归纳的有情趣、有思想、有方法的学习导师且是难能可贵的。互联网资源看似触手可得,但是雜乱无章,对学生来说,如果在学习过程中没有问题,再多的资源都是无法遇见;如果学生没有主动学习的意识和能力,再好的资源也无法被整理归纳和有效利用。通过本课实践后发现,在信息化学习环境中“问题+平台”为学生、教师、知识的两两交互提供了有效支持,为促进学生的深度学习提供了有效支持,为培养学生自主学习能力提供了有效支持。

问题导向的理实一体教学,问题就好像是一条紧紧栓牢学生思维的长绳,在问题的引导下通过做与理不断让学生的思维打结,又不断让思维延伸。

参考文献:

[1]崔陖.工厂电气控制设备[M].北京:高等教育出版社,2014