整合历史五大核心素养,培育学生家国情怀

2020-09-10李婷

李婷

摘要:历史五大核心素养分别是唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀核心,这五大素养不是割裂开的,而是统一的整体。本文以《辛亥革命》一课为例,通过整合五大核心素养,培育家国情怀,实现立德树人教学目标。

关键词:核心素养;家国情怀;立德树人

历史五大核心素养具有整体性、关联性,不应割裂看待,整合五大核心素养,有利于立德树人的实现。唯物史观是认识历史的理论基础;时空观念是学科本质的体现;历史学科具有史与论的高度统一性,史论结合,论从史出,史料实证是达成诸素养的必要途径;历史解释是对历史思维与表达能力的要求;家国情怀是诸素养的价值追求的目标,以达到立德树人的终极目标。在教学过程中,通过对五大核心素养的整合和渗透,达到立德树人的教育目标。本文拟以《辛亥革命》一课为例,探讨如何整合五大核心素养,以培育家国情怀核心素养。

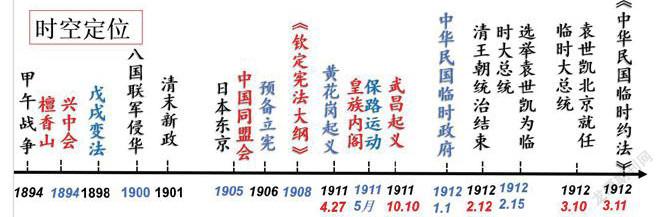

笔者对《辛亥革命》内容重新构建,以时间轴形式对辛亥革命前后历史事件进行梳理,不是简单的事件堆砌,而是通过重新整合,理解辛亥革命的前因后果,培养学生的时空观念;并通过史料分析,创设历史情境,让学生运用唯物史观,对史料进行分析,培养学生的论从史出、史论结合的史料实证与历史解释素养。通过对辛亥革命的学习,让学生认识到革命对于社会的推动作用,理解资产阶级的局限性,最终是无产阶级在中国共产党的领导下,使中国完成反帝反封建的任务,建立新中国,从而培养学生的历史责任感与使命感,弘扬家国情怀,进行立德树人教育。

先让学生自主学习,梳理辛亥革命前后的历史发展进程,以培养学生的时空观念。

一、偶然还是必然?——辛亥革命背景

材料:说起来,这个革命的发生,多少有点偶然性。从小的方面说,如果当时坐镇武昌的湖广总督不是瑞澂,如果他不是炮一响就像个懦夫一样挖洞逃走,1911年10月10日晚武昌新军工程营的枪声,兴许不会变成一场占领武汉三镇的起义。——张鸣《辛亥:摇晃的中国》

让学生思考,如果不是偶然因素,辛亥革命会不会发生?

引导学生用唯物史观进行分析。

教师总结:如果过分放大个人因素,而不考虑历史的“合力”和已然的趋势,以为非如此历史将走向另一面,结局可能截然相反,那历史就会陷入虚幻与无常的境地。

通过这一环节培养学生的唯物史观,让学生理解经济基础决定上层建筑,历史发展趋势。

让学生通过对辛亥革命前的时间轴,分析辛亥革命前,清政府、立宪派、革命派各派的情况。

1. 必要性:民族危机严重,政治腐败,清末新政、预备立宪失败。

2. 立宪派:皇族内阁,立宪派意识到清政府实无诚意推行立宪,转而支持革命。

3.可能性:(结合课本62-63页内容,思考革命派有哪些有利条件?)

①经济:资本主义经济发展,资产阶级壮大。

②思想:民主革命思想的传播。

③组织:资产阶级革命团体和政党的建立。

④军事:武装起义。

⑤有利时机:四川保路运动使武汉地区兵力空虚。

二、低烈度还是大业绩?——辛亥革命的过程

材料:辛亥革命低烈度表现。一是真正交战的地区有限,实打实的仅有武汉地区和南京地区,其他不是很小规模就是呈现一边倒。二是时间跨度不长,前后125天,其中武汉之战断断续续49天,南京之战忽顿忽起才26天。三是伤亡不算大,以最惨烈的武汉之战为例,据统计武汉之战49天理,起义军战死4300人,受伤4100人,加起来伤亡不到8500人。

张难先:《湖北革命知之录》,商务印书馆,1946,第379页

让学生思考:什么是低烈度?低烈度是否意味着低业绩?

教师总结:低烈度意味着理性的,不盲目,不冲动,审时度势,适可而止。

通过时间轴,让学生陈述辛亥革命的基本史实。

材料:1912年2月15日,黄兴致袁世凯的电文中说:“本日午后二时,参议院全体一致公举先生为中华民国临时大总统,亿众欢腾。民国初基,赖公巩固。”袁世凯是选举出来的,于法有据,因此不能简单地归之为孙中山的拱手相送,也不能完全归之为袁世凯的鼠窃狗偷。在“全体一致公举”和“亿众欢腾”的背后,是那个时候历史的选择。……更重要的是中国那个时候的社会心理。……这种社会心理呼唤一个能迅速结束动乱、稳定政局的 人物,一个在专制政体倾覆之后能重建和平与秩序的人物。——《近代社会的新陈代谢》陈旭麓

让学生思考:南孙北袁之间,为什么历史选择了袁世凯?

培养学生史料实证、历史解释核心素养。

三、失败还是成功?——辛亥革命的评价

评价辛亥革命,主要看其结果,革命是否推动了国家与社会的进步,或者是否为国家与社会的进步创造了更好的条件和契机。事实证明辛亥革命的坐标设定是世界的和现代化的,它为中国社会的精神面貌和价值理念带来了巨大变化,创造了民主政治建设的必要条件和良好契机。由此它并非打落了一顶皇冠,而是开辟了中华名族振兴有为的希望之路。

通过对辛亥革命的评价,让学生理解唯物史观。

1.政治:推翻清王朝,结束了中国两千多年的封建君主专制制度,建立起资产阶级共和国,使人民获得一些民主和自由的权利。

2.经济:为中国民族资本主义的发展创造了条件。

3. 思想:民主共和观念逐渐深入人心。

4. 社会风俗:推动社会风俗的近代化。

局限:辛亥革命沒有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务。它缺乏一个能够提出科学的革命纲领、能够发动广大民众,以及组织严密的革命政党的领导。——《中外历史纲要》

小结,让学生总结近代历史发展进程,让学生认识农民阶级、地主阶级、资产阶级都不能改变中国的历史性质,只有中国共产党才能领导中国人民建立新中国。

通过对五大核心素养的整合,培养学生的家国情怀素养,实现立德树人的教育目标。在历史教学中,应注重核心素养的整体性,更好的实现家国情怀素养。

参考文献:

[1]《普通高中历史课程标准》(2017年版).

[2]《两岸新编中国近代史(民国卷上)》王建朗、黄克武主编.

[3]《近代中国社会的新陈代谢》陈旭麓著.

[4]《重说中国近代史》张鸣著.

安徽省淮南第四中学