网球发球技术及损伤机制的研究进展

2020-09-10陆家麒

陆家麒

中图分类号:G845; 文献标识:A;; 文章编号:1009-9328(2020)04-088-03

摘 要;目的:围绕网球运动员发球动力链的理论概述、生物力学研究历程及随不同发球技术带来的伤病问题进行分析和讨论,希望藉此为后续的研究提供参考。方法:通过文献资料法,对网球运动员的发球技术进行分析探讨。结果与结论:根据动力链的理论就有研究表明在发球过程的上摆后期和加速前期都会带给人体较大的负荷冲击,从而造成肌肉骨骼系统面临很大的损伤风险。同时也有研究证明不同的发球方式,如上旋球致使人体后背和肩部面临较大的肌肉力和力矩,相反切削球的发球方式更符合人体生理结构。尽管无标志点的运动捕捉系统为网球发球技术的生物力学研究带来一定的促进作用,但并未得到体育领域的广泛认可,所以还有进一步的研究价值和应用前景。另外在后续的研究中,应充分考虑不同的年龄组在三种发球方式上的差异性表現,如技术动作、肌肉活动、承受的内在负荷等几个方面,旨在为后期的临床诊断及伤病预防提供参考。

关键词:网球;生物力学;动力链;肌肉骨骼

一、前言

众所周知在网球中精准、高效的发球不仅可以直接得分、在心理上占据优势,而且还是在气势上压倒对手的重要手段。同时,优秀网球运动员的发球技术还存在很大的损伤风险。其主要原因在于,首先网球运动员从一个静止状态瞬间完成击球动作,而且球速通常高达240km/h,这就意味着发球技术是一个爆发力非常强,并瞬间加速的动作过程。其次发球技术是网球的基础,流行病学调查就曾表明网球的一些伤病就是过度使用引起的[9]。最后,优秀网球运动员为了追求高质量的发球效果其肩部和躯干等部位常常承受较大的内在负荷:肌肉力和力矩,进而增加该部位的损伤风险。因此近年来有关什么样的发球技术更符合人体解剖结构、发球时主要肌群的用力变化情况以及如何在优化技术的基础上预防损伤等生物力学研究逐渐成为运动医学、运动训练和运动生物力学领域关注的热点[11]。但遗憾的是,有关发球动作的动力链功能原理、发球技术的生物力学研究进程以及发球方式所带来的损伤风险等问题均未得到详细地描述,从而在一定程度上制约了对网球发球技术更深层次的认识。本综述围绕网球运动员发球动力链的理论概述、生物力学研究历程及随不同发球技术带来的伤病问题进行分析和讨论,希望藉此为后续的研究提供参考。

二、动力链的概述

(一)动力学链的发展

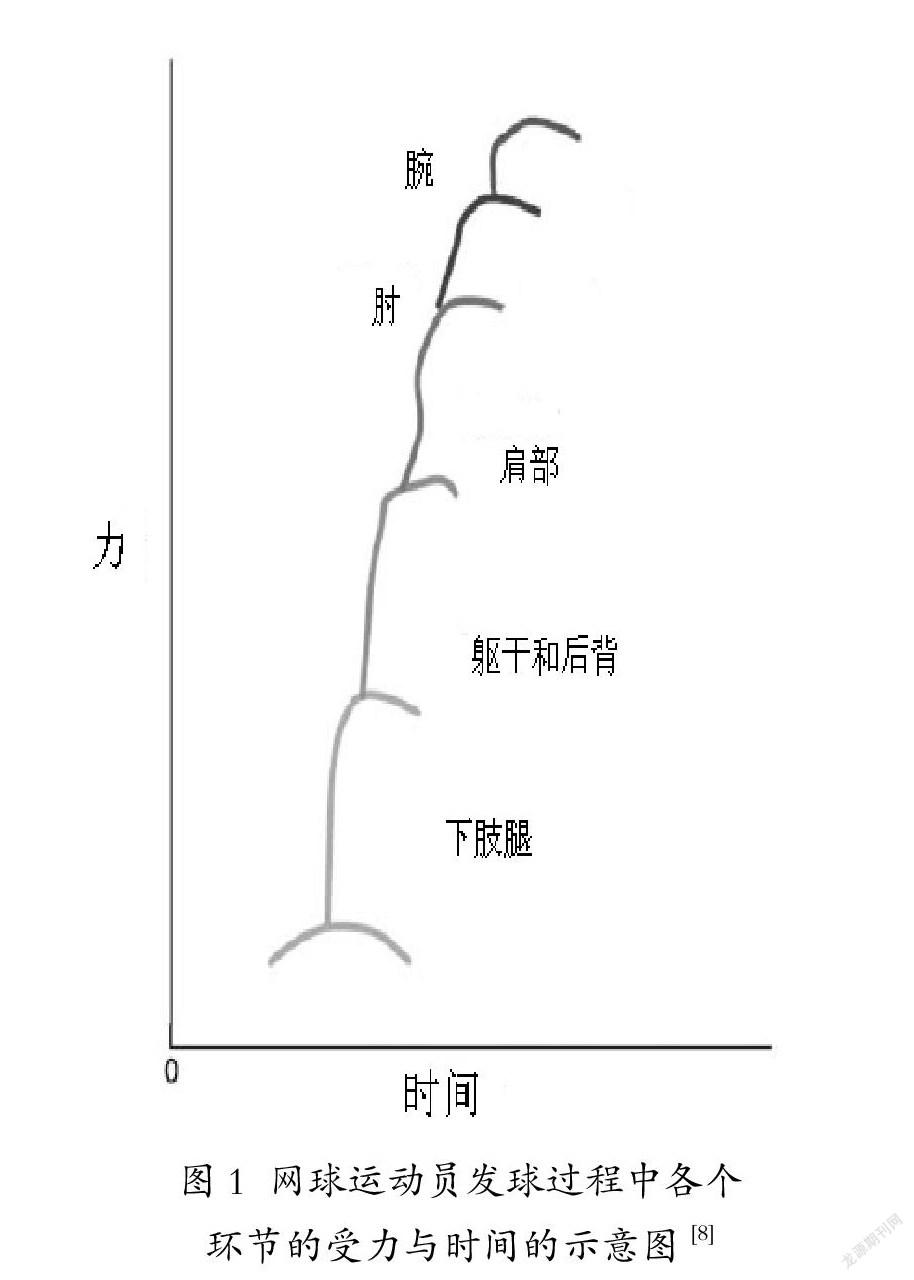

一条完整的动力链是由肌肉链、骨关节链和神经肌肉链三种次级机构组成,三者相互配合形成人体由简单到复杂的运动[3]。在网球方面利用动力链的概念来解释与发球技术动作相关的伤病起因,同时还对击球动作的力量传递进行完美的解读(图1)。其目的和功能有三个方面:首先,可以帮助人们更加有效地解读能量和力的转移和传递,通过每段环节速度和力量的快速提高进一步促进击打瞬间的爆发力,如大力发球。其次,通过稳定和协同各个环节和关节进一步吸收和控制自下而上的能量,便于实现某些精准动作的需求,如网前的截击。最后,保持身体姿势的稳定性和一致性来抵消和耗散发球过程带来的离心负荷,通过整个身体的协同发力进一步弱化施加在关节处的冲击负荷,降低该部位的损伤风险[5]。

(二)动力链在网球发球中的应用

目前在网球的发球技术中有两种动力链模式:快速向上推动身体和手臂完成平击和至下而上在侧面与球发生摩擦或碰撞。平击发球动力链的激活顺序主要是利用膝关节屈曲和后腿肌群全力蹬地进而带动整个身体向上在最高点击球,同时上臂绕着长轴加速旋转。其力量发起点是下肢腿和躯干,并为远端环节的快速移动提供固定和支撑。若产生的能量没有得到充分的释放,势必带来技术动作的变形和环节/关节的损伤。曾有学者利用数学模型发现传递到躯干处的能量若出现20%的衰减,则需要肩部环节的速度增加70%才能达到同样的击球速度。通常男子网球运动员会选择该类动力链激活形式,借助下肢的大肌群提供动力再结合核心力量的有效吸收耗散,进而减少肩部内旋力矩的需求[8]。

侧击发球动力链的激活顺序则是利用躯干的肌肉群带动躯干和手臂完成上摆后的击打动作,同时上臂也绕着长轴加速旋转,而膝关节屈曲和下肢能量供给的作用则大大弱化。这种激活方式不仅增加了肩关节处的内旋转力矩,肩胛骨的前伸和盂肱的过扭,进而提高上旋击球的效果,当然这样就会减少肩部的外展致使击球速度不高。所以这类动力链激活方式常被女子网球运动员和业余选手所采用,但近端环节的不完全激活和运用也会造成肩部承受较大的负荷[11]。

(三)潜在的损伤风险

基于生物力学模型的研究,人们常常把发球过程分成四个阶段:挥臂、上摆、加速和随挥。在网球的上摆阶段具有较大的潜在损伤风险,因为在上摆的过程中手臂一直外旋,而在上摆末期由于下肢也开始发力蹬离地面,间接增加肩部外旋的幅度,进而造成过多的能量都储备在上肢被动的弹性结构中,Kibler等人就曾指出上摆过程出现较大的内力进而造成损伤风险。在上摆后期,肩部前关节囊会受到40%体重的冲击,进一步引起上盂唇撕裂、及肌腱炎等伤病[5-6]。加速阶段也可以分为前后两个阶段,肩部先发生内旋随后又加速发力旨在快速转换储备在肩、肘和背部被动弹性结构中的势能,进而提升球拍的飞行速度,所以该阶段肩部承载的外力越大其发生损伤的风险也越大。另外,上肢各关节承受的力矩还在躯干和核心区域之间的互动运动中得到进一步的增加。因此肱二头肌肌腱常在随挥阶段发生炎症,其原因就是这些组织不仅需要减缓击球后肩部的内旋、下旋,同时还要固定肱骨头防止其脱位。

三、生物力学研究历程

(一)视频分析技术或基于marker球的红外高速运动捕捉系统

前期研究主要通过视频分析技术或基于marker球的红外高速运动捕捉系统探究网球运动员发球过程的运动学特征[1-2],球拍物理特性对击球速度的影响,以及不同发球技术之间的差异[7-8]。早在上世纪80年代,国外学者就利用一台摄像机对网球运动员发球过程中上肢活动进行平面拍摄,旨在观摩技术动作和了解球拍的击打效果。若干年后,刘卉借助三维高速摄像机对我国八名青年女子网球选手大力发球技术的运动学参数进行详尽的描述,揭示平击发球技术属于鞭打动作的技术特征,并提出网球发球技术的基本原理[1]。在球拍的物理特性研究方面, 国外有学者等对三种不同物理特性的球拍在平击发球动作中对人体肩部施加的负荷进行逆向动力学研究,发现质量轻的球拍若想达到同样的发球速度其肩部要承受更大的关节功率和力矩峰值,同时背阔肌在加速阶段和肱二头肌在随挥阶段的活化程度都低于质量重的球拍,因此极易造成肩部的损伤风险。Chow等对平击球和上旋球的技术动作展开分析与讨论,结果发现平击球的击球位置靠前且前冲速度较大,而上旋球在横向与纵向上的发球速度明显得到提升[6]。另外,两者在肩部的最大外旋和负荷强度无显著性差异,但在随挥阶段受到的挤压则出现明显不同。

(二)无标志点的运动捕捉系统

随着研究的不断深入,人们发现基于Marker球的实验研究或多或少都对发球动作带来一些影响。近年来生物力学专家开始致力于无Marker球的人体运动分析系统,Fleisig等通过两台高速摄像机捕捉网球运动员的发球过程,仅对手臂进行数字化便获得发球技术的运动学和动力学参数。随后Abrams等和Sheets等利用其对三种发球技术展开生物力学研究,结果发现相比较平击球和切削两种技术,网球运动员完成上旋发球其后背和肩部将受到较大的肌肉力和力矩,而发切削球时网球运动员的肘关节和腕关节所承受的合力和合力矩均最小[4]。

四、發球方式与伤病预防

当今网坛最为常见的发球方式主要有三种:平击球、上旋球和切削球。上旋球是网球运动员在比赛中最为常用的发球技术,平击球以水平方式向前推动,两者相比上旋球则更需要网球运动员肩部和后背提供更多的力量来完成击球动作,所以该部位更易发生损伤。众所周知后背疼痛是网球运动员的通病,或许在训练和比赛中频繁采用上旋发球技术才是罪魁祸首。其原因诚如Chow等的研究结果所述在头后的击球位置和快速急促的球拍加速迅速增加竖脊肌和斜方肌,腹内外斜肌、腹直肌,韧带和脊柱等部位的负荷强度,进而增加该部位的损伤风险[7]。而且与平击球相比在完成上旋球的随挥过程,网球运动员的肩部不仅会承担更高的收缩力,其腹直肌也承担较多的能量耗散。另外上述两种发球技术在对网球运动员施加负荷的方向上也不相同,而切削发球技术在腕和肘关节需要承受的力和力矩则小得多。所以,平时的身体训练要求网球运动员多增加胸大肌和肩胛下肌群的力量训练。

五、结语

本文对网球的发球技术、挥拍击球动作的动力链以及发球方式与损伤风险等进行概括与总结,结果指出网球运动员发上旋球时其后背和肩部将承受较大的损伤风险,相反切削球技术是更贴近人体生理结构的发球方式,同时在肘和腕关节处承受较低的肌肉力和力矩。希望这些研究结果对于后期的专项训练、伤病的临床诊断及康复训练带来有一定的参考依据。

参考文献:

[1]刘卉.网球大力发球技术的运动生物力学原理[J].体育科学,2000,23:173-180.

[2]严波涛,吴延禧,苑廷刚等.网球发球技术的生物力学分析[J].体育科学,2000,20:80-85.

[3]周文琪,罗小兵,何栩等.动力链弱链接视域下的运动创伤“治未病”[J].中国运动医学杂志,2014,33(9):926-932.

[4]Abrams GD, Harris AHS, Andriacchi TP, et al. Biomechanical analysis of three tennis serve types using a markerless system[J]. Br J Sports Med, 2014,48:339-342.

[5]Andrews JR, Kupferman SP & Dillman JC. Labral tears in throwing and racquet sports[J]. Clin Sports Med, 1991,10:789-805.

[6]叶松.我国优秀男子网球运动员运动损伤调查[J].成都体育学院学报,2012,38(2):83-85.

[7]吴丽君,张学军,郭新明,等.对我国高水平男子网球运动员运动创伤状况的调查分析[J].体育科学,2002,22(3):119-121.

[8]Sheets AL, Abrams GD, Corazza S, et al. Kinematics differences between the flat, kick, and slice serves measured using a markerless motion capture method[J]. Ann Biomed Eng, 2011,39:3011-3020.

[9]栾丽霞,徐祥峰.大学生网球运动损伤的调查研究[J].武汉体育学院学报,2005(06):92-95.

[10]陈艳.陕西省不同运动水平网球运动员常见运动损伤调查研究[J].西安体育学院学报,2016,33(6):739-743.

[11]刘佳艺.北京体育大学网球专项学生功能动作筛查与损伤原因研究[D].北京体育大学,2015.

作者单位:

杭州师范大学体育与健康学院