大学生多媒体蛙泳深水教学方法研究

2020-09-10沙玮

沙玮

中图分类号:G861; 文献标识:A;; 文章编号:1009-9328(2020)04-123-02

摘 要;本文以三三构成学说为基础,对教学过程中的三个影响因素进行分析,从而体现多媒体蛙泳深水教学方法的教学特点。主要采用实验法对两个教学班分别以多媒体教学法与常规教学法进行教学实验。最终得出以下结论:多媒体教学方法在运动技能形成的泛化与分化阶段效果显著,在深水教学时有助于提升学生练习的自主性。在泛化阶段可以有效的突出教学重点,有助于學生掌握知识点,建立更加形象的动作概念。在分化阶段可以及时的提供动作反馈,帮助改正错误动作。

关键词:多媒体教学;深水教学;蛙泳教学;教学方法

一、结果与分析

两个班进行每周一次,每次1.5小时,共计15周的教学实验(实验对象身高体重无显著差异,且均未学习过任何一种泳姿)。教学均分为课下自习(预习与复习)、课上学习两个部分。实验班自习时以根据课程大纲录制的自编视频作为教材,上课时同学之间互相录像,以便课下交流讨论。对照班选用书本教材中的蛙泳相关章节作为教材进行课下的自习,同时可以自由结成小组进行交流讨论。

课上部分包含四个技术教学内容,即熟悉水性、蛙泳腿部技术、蛙泳手臂技术、蛙泳配合技术。每个教学内容包含陆上练习、半陆半水练习、水中练习三个方面的练习。在教学中所用到的教具有“背漂”、“浮板”、“水袖”。

(一)熟悉水性的相关评价与分析

在游泳教学中,通常将熟悉水性分为水中换气、水中行走、漂浮与滑行几个部分。两个班在熟悉水性方面,教学进度与课堂测试成绩并无显著差异。在第一节课与第二节课测试时,所有学生在各个项目中均可达到进度要求。经分析,主要有以下两点原因。一是熟悉水性的练习对两个男生班的学生来说相对简单,易于掌握,以至于两个班都能很快达到教学目的,体现不出差异。二是相关理论知识趋于常识,对于大学生来说较易理解。

(二)蛙泳腿部技术的相关评价与分析

在这个教学内容中进行水中练习时,每个学生都配带“背漂”与“浮板”以便在深水练习腿部技术。

在第三次课与第四次课时,两个班学生蛙泳腿的学习进度(完成25米的动作次数)出现了显著差异(P<0.05)。总结产生显著差异的原因有两点,一是实验班学生互相录制了练习视频,可以使其更好的了解自身的练习情况,有利于错误动作的改正。二是对照班出现了两名动作不协调的学生,其中一人是由于过度紧张而造成动作僵硬,另一人则是出现“不翻脚”的错误。由此造成两个班的水平出现了显著差异。

同时在课堂测试中,实验班学生的测试成绩略好于对照班,但无显著差异。多数学生都可以达到优秀等级,说明两个班中的大部分学生都很好的掌握了蛙泳腿部技术的相关理论知识。

(三)蛙泳手臂技术的相关评价与分析

在进行教学实验时,两个班的学生均采用配带“背漂”与“水袖”的方式进行蛙泳划臂的水中练习。

在统计教学进度时,主要在换气划臂练习中关注学生的动作完成情况与划水效果,即在动作正确、可以顺利完成换气的前提下,以更少的动作次数完成25米的分解游进(只做划臂动作)。两个班的学生在这个练习中并无显著差异,说明两个班的教学进度一致。经分析,主要是由于在学习与练习蛙泳划臂技术时,可以始终通过视觉系统观察技术动作,并及时纠正错误。

而所有学生都在课堂测试中取得了满分。说明这个环节中,两种方法在理论教学上所产生的效果一致,都可以使学生很好的掌握蛙泳划臂的相关理论知识。

(四)蛙泳配合技术的相关评价与分析

这个阶段的教学进度以摘除漂浮物所用的课时为评价标准。根据实际情况将班级内80%的学生达标率(即20及以上人数摘除漂浮物完成25米蛙泳)确定为效果目标。实际教学中先摘除“水袖”,再摘除“背漂”。

实验班在摘除“水袖”时,其教学进度明显快于对照班(P<0.05),但在摘除“背漂”时,虽然进度略快于对照班,但并无显著差异。经分析原因如下:一是实验班采用的多媒体教学法在提供练习反馈时效果显著,可以及时将学生的练习情况反馈给学生自身,并为其改善动作提供参照依据。而对照班学生在获取练习反馈时,只能靠教师与同伴的演示与转述。所以在讨论与改善技术时,实验班学生所产生的动作表象更加具体清晰,效果也就更好。二是在摘除“背漂”阶段,学生的蛙泳技术已经较为稳定,所以在这个阶段教学进度很难再次形成差异。

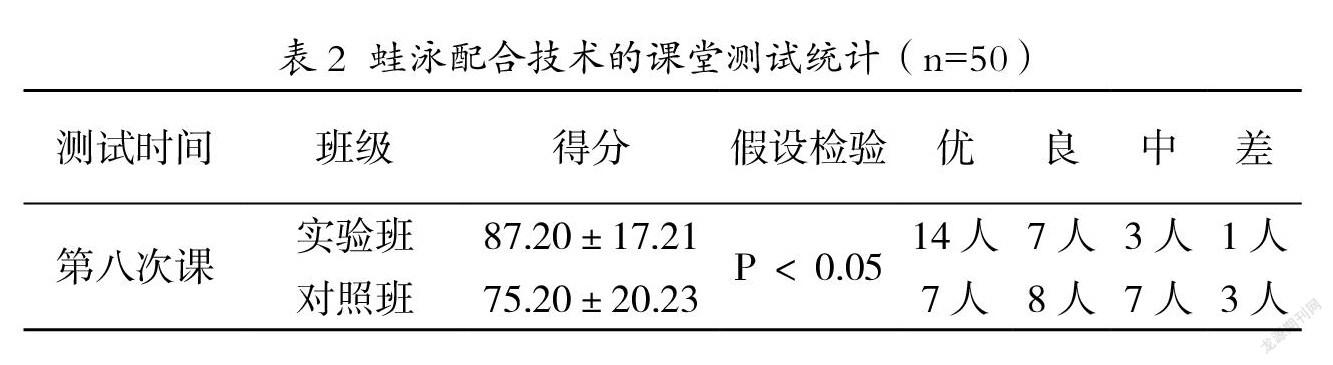

从预习效果上来看,实验班的得分明显好于对照班(P<0.05),获得优秀的人数也明显较多。这主要是由于这部分知识点较多,而书本教材很难让学生在短时间内找到学习重点,且在建立动作概念时较为抽象;但视频教材可以通过录制示范动作等方式,使学生快速找到学习重点,初步建立动作概念,使动作学习更加直观、形象。

(五)最终考核的相关评价与分析

考核分为两个部分,即25米蛙泳技评与50米蛙泳达标。在最终考核中,原则上不允许配带任何漂浮物,但实际教学中仍有个别学生(不超过10%)不能达到这个条件。所以在最终考核时,这部分学生以配带漂浮物的方式完成考核,评定时酌情给分,而在分析时则将这部分学生的数据剔除。

从最终的得分与技术的掌握情况上来说,两种教学方法均可达到教学大纲的要求,可以使学生很好的掌握蛙泳技术。经分析,主要是由于教学的主体元素没有改变,所以不会形成明显差异。而教学方法的改变只是使教学过程更加丰富、更加多元化。

二、结论与建议

(一)结论

多媒体教学方法在运动技能形成的泛化与分化阶段效果显著,在深水教学时有助于提升学生练习的自主性。在泛化阶段可以有效的突出教学重点,有助于学生掌握知识点,建立更加形象的动作概念。在分化阶段可以及时的提供动作反馈,帮助改正错误动作。

(二)建议

在教学中,如有技术动作较为复杂、教学内容较多或错误动作难以纠正的情况时,建议采用多媒体教学方法进行教学。在教学时应采取便捷、适当的方式,在不影响正常教学(不能取代实践练习)的前提下合理运用这一方法。

参考文献:

[1]国家体育总局职业技能鉴定指导中心.游泳[M].北京:高等教育出版社,2011.

[2]全国体育院校教材委员会.游泳运动[M].北京:人民体育出版社,2001.

[3]殷玲玲.量化设计在熟悉水性教学阶段的运用[J].游泳,2001,01(01).

[4]刘福锦,刘强.深水蛙泳教学纠正错误动作的教法研究[J].天津体育学院学报,2001(01):69-70.

作者单位:

湖南大学体育学院