气候及气候变化概念的新认识

2020-09-10余锦华耿新

余锦华 耿新

[摘 要]气候学是大气科学的重要分支,20世纪70年代初气候系统概念的提出,在气候学领域内引发了一场科学革命。从气候系统各子系统间的相互作用这一角度来研究气候的形成和变化在大气科学及相关领域是十分活跃的,新观点、新方法、新发现层出不穷,气候学得到了空前的发展。气候及气候变化概念是气候学最为基础的内容,文章提出了全新气候及气候变化的概念,对其做了透彻的阐述,澄清了国内外对此问题的若干模糊认识,丰富了现代气候学,为气候及气候变化概念的科学应用奠定了基础。

[關键词]气候;气候变化;气候状态;气候标准态

[基金项目]2018年国家重点研发计划项目“中国区域干旱事件检测归因”(2018YFC1507704);南京信息工程大学2020校级线上线下混合一流本科课程建设项目(2020XJYLKC047);《现代气候学》一流课程思政建设的内涵研究及实践(2020KCSZJGZX015)

[作者简介]余锦华(1964—),女,安徽黟县人,博士,南京信息工程大学大气科学学院教授,主要从事气候学研究;耿 新(1991—),男,江苏宿迁人,博士,南京信息工程大学大气科学学院讲师,主要从事气候学研究。

[中图分类号] P461[文献标识码] A[文章编号] 1674-9324(2020)32-0122-03[收稿日期] 2020-01-21

一、引言

气候是气候学科最为基础的概念。100多年来,随着对气候现象认识的不断深入,“气候”的概念随之不断地变化。“气候是人类能够感知的大气中所有的变化(von Humboldt,1845)”,“气候是地表上某一地点,根据大气平均状态可以了解的气象显现的总称(von Hann,1908)”,“气候是一地区天气的平均状态和一般过程,研究各种天气系统、大气环流的平均状态”。缪启龙等(2018)提出“气候可以理解为某一地区大气的长年状态,用各种气候要素的统计值来表示”。世界气象组织(WMO,https://public.wmo.int/en/about-us/FAQs/faqs-climate)指出:“狭义上,气候可理解为天气的平均,是大气温度、降水、风等变量在从月到千年或百万年的时间尺度内相对量的平均及变率的度量”,同时,WMO又指出“30年是气候的标准时间段”[1]。WMO的论述中有两点易为我们混淆,前一句提到“气候可理解为天气的平均”,后一句解释又提到“平均及变率的度量”;另外,30年时间段与“月到千年或百万年的时间尺度”具有怎样的联系和区别。

1974年,在瑞典斯德哥尔摩召开的气候的物理基础及其模拟的国际讨论会上,气候系统的概念被提出,有学者提出“气候是对气候系统的统计上的、动力上的、各种时空尺度和层次上的客观物理描述(李晓东1997)”。大气系统是气候系统的主体,是大气科学的主战场,提出气候系统概念,是为了研究气候系统各子系统间的相互作用如何影响气候的形成及变化,解释气候异常特征。显然,这个“气候”的概念混淆了大气系统与气候系统其他四个子系统的主次关系,此外,如何表达和理解气候特征也并不清晰。怎样给出一个综合而简单地考虑了气候形成及变化过程的气候基本概念,值得深思。

气候预测是现代气候业务的一个重要部分,也是气候理论研究的一个主要方向。这种气候预测的对象是气候吗?显然不是,而是气候状态。什么是气候状态?与气候有怎样的关联和区别?

气候变化是目前大气科学研究的热点。缪启龙等(2018)认为“气候变化是指由各种要素(如气温、降水、气压等)所表征的气候状态在较长时段内统计特征的变化”。要理解这个概念,首先要给出气候状态的定义,其次,这个气候变化概念很模糊,没有论述清楚如何表征这一变化。本文将给出综合而简单地考虑了气候形成及变化过程的气候、气候态、气候状态以及气候变化基本概念,集科学性和应用性于一体。使读者对气候及气候变化概念有清晰的认识和理解,同时能够将其正确地应用于科研、业务、生活及生产实践当中。

二、气候的概念

我们认为,气候指的是在太阳辐射和气候系统各子系统的相互作用下,地球上的某一区域在某一特定时段内天气(气候要素)的多年平均状况及极端情形。

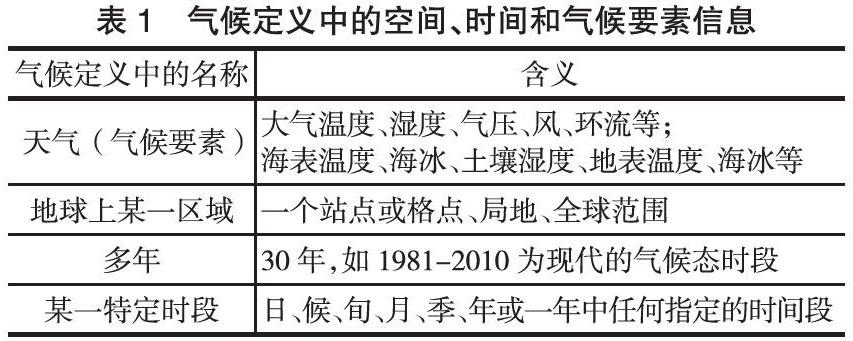

如表1所示,天气(气候要素)是气候研究的主要变量,指大气系统常规的物理量,如大气温度、降水、气压、风、环流等,也可扩展到气候系统的其他物理量,如海表温度、土壤湿度、地表温度、海冰等。根据需要,气候要素可取平均值(如平均气温)、总量(如降水量)、极端值(极端日降水、极端日最高气温等)、方差等统计量。地球上某一区域,可小至一个站点或格点,也可大至全球。定义中,有两个时间尺度,分别是“多年”和“某一特定时段”。WMO规定的“多年”为30年,这是考虑到现代气象观测时间大多在世纪尺度内的缘故。即气候标准态(简称气候态)一般用30年平均得到,如1981—2010年,为现代气候的多年平均时段[2](P1)。实际研究中,也有用多于30年的时间来计算气候态的情况。“某一特定时段”在现代气候研究及业务中,指的是日、候、旬、月、季到年,或一年中任何指定的时段,如长江中下游的梅雨期,中国东部的夏季风时期等,该特定时段的气候要素统计特征,也可称为气候状态,这一气候状态是气候预测业务和研究的对象。需要注意,气候状态所在的特定时段是一个连续的时间段,比如我们选定一月份为特定时段,意味着从1月1日00时到1月31日24时(北京时间或世界时)结束的这段连续的时间,若气候要素为地面气温,统计特征为平均值,表示地面气温从1月1日00时到1月31日24时的平均,若气候要素为降水,统计特征为总量,则表示在1月1日00时到1月31日24时的总降水量。气候态的时间段30年,实际表示每年取一个气候状态,连续取30个气候状态,即30个样本。可见气候态的30年时间段,与气候状态特定时间段是不一样的概念。

气候标准态就是同类气候状态(要素及其统计量、每年的特定时段都一样)30年的平均。WMO在气候概念的论述中给出的时间尺度是从月到千年甚至百万年,指的是特定时段,即气候状态时段。只有特定时段在年及以下的气候状态之平均称为气候标准态,当特定时段在年以上时,只有特定时段的气候状态,而无法给出气候标准态。本文气候定义中给出的特定时段从日到候再到年,更关注于近代气候业务及研究,如延伸期预报,已使用到日—候的气候态。在这样年以下的特定时段,可以得到30年平均的气候态。WMO没有特定说明,使用时非常容易混淆“特定时段(气候状态时段)”与“标准态时段30年”的联系与区别。

此外,本文的气候定义指出了气候形成及变化的物理过程:太阳辐射和气候系统各子系统相互作用的影响。如图1是全球一月(特定时段)地面2m气温(气候要素)气候态分布特征,由此可见以下几点:

1.一月平均气温具有从低纬到高纬逐渐降低的趋势,这一经向分布的趋势是由太阳辐射和下垫面所决定的。

2.我们同时发现有温度槽,甚至冷中心出现在大陆上,而温度脊出现于海洋,这表明同一纬度大陆比海洋冷,这是由海洋与陆地表面不同的物理性质所决定的。

3.上述温度的经向分布规律和纬向的海—陆差异,其实质是太阳辐射和气候系统各子系统相互作用的结果。因为太阳辐射从低纬向高纬逐渐减少,另一方面高纬地区有冰雪存在,大的反照率,吸收的太阳辐射少;下垫面不同的物理性质对太阳辐射强迫产生的响应不同,导致了海—气、陆—气、冰—气相互作用的差异,形成了如图所示的气温气候态分布。

4.大气环流和海洋环流的原动力来自太阳辐射的经向梯度和海—陆的纬向差异。也是太阳辐射和气候系统各子系统相互作用的结果。

30年平均的物理量具有稳定性特征,给气候变化研究提供了一个背景,加上气候标准态时段中出现的要素极端情形,对人们的生活和生产实践具有重要的指导性作用。比如水库大坝的设计,需要考虑上游流量的气候态,同时还要考虑其极端值。城市规划、桥梁设计需要考虑风向、风速的气候态和极值。

本文给出的气候的概念,高度概括了气候形成与变化的物理过程,明确了可得到30年平均的气候态之特定时段必须在年以下。其不仅给出气候态的定量描述,而且包含整个气候态时段的极值,该极值指的是30个气候状态中的极端值,与特定时段的气候要素极端值是不同的概念。比如气候状态取为上述提到的三峡大坝夏季(特定时段)的上游最大日流量,气候概念中的极值则为这个日最大值在30年中的夏季上游的最大流量,表示极端值的极值。这些为气候概念的应用奠定了坚实基础。同时该定义综合了现代气候学的发展,使我们的现代气候学课程的教学脉络更加清晰明了。

三、气候变化的概念

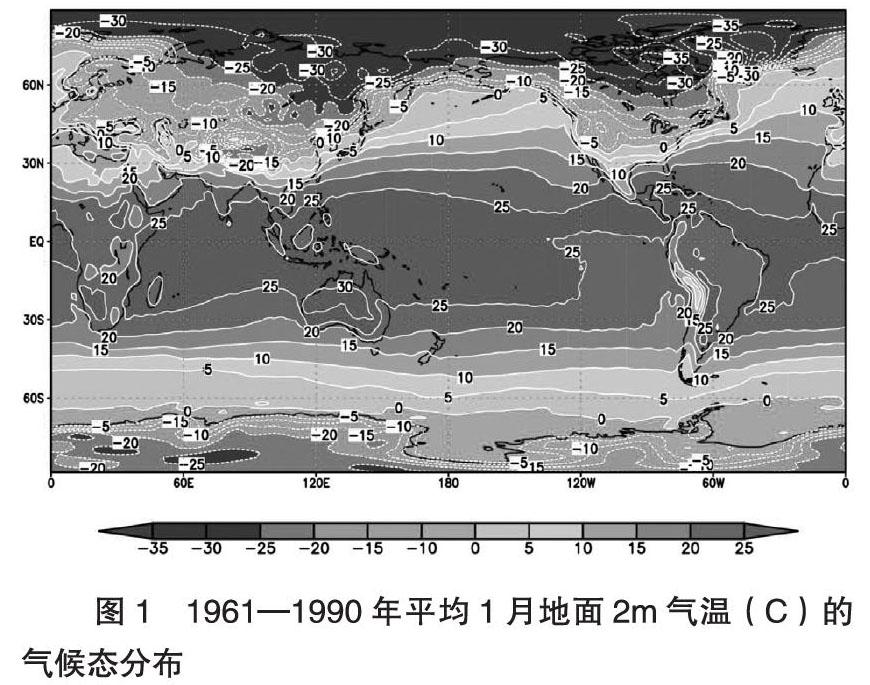

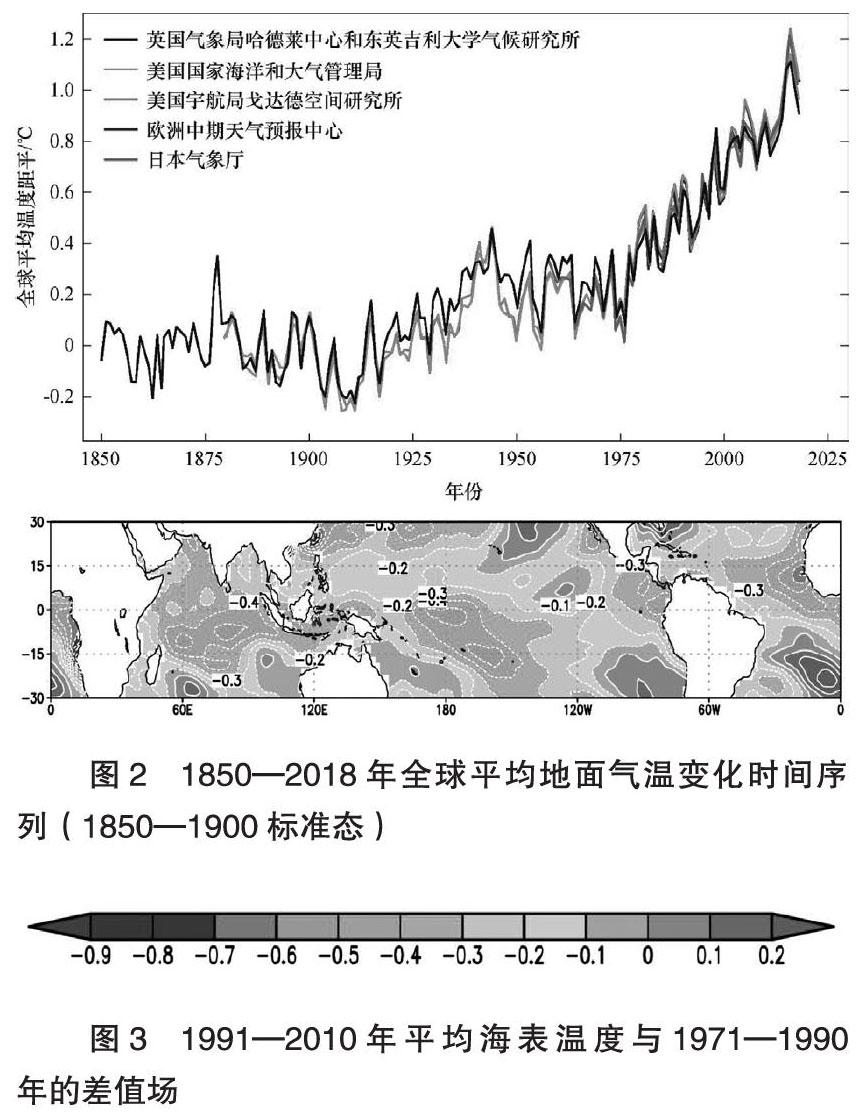

在认识和理解了气候、气候状态、气候态概念的基础上,即可以顺其自然地给出气候变化的概念。气候状态相对于其气候态的偏差或同类气候状态间的差异称为气候变化。当有气候态时,气候变化的定义指的是前一句,这是近代气候业务及研究中最常使用的气候变化概念,将每年的气候状态偏差或气候状态按年的先后顺序排列得到的序列,称为某一气候要素变化的时间序列,简称气候变化序列,该序列是气候变化研究常用的对象。如图2显示的是全球平均地面气温变化序列,每年的全球平均地面气温相对于其气候态(这里用1850—1900年平均值)偏差的时间序列。该气温变化序列蕴含着气温趋势、气温波动(年际和年代际变化)等气温变化信号以及气温变化噪音。这一概念纠正了很多学生及相关科研、业务人员常常将类似于图2的时间序列,称为年际变化的错误论述。因为气候变化研究中,年际变化主要指 2-9年的时间尺度变化。对后一种变化情形,一般给出格点相连的空间分布。如图3是年平均海表温度在1991—2010年平均与1971—1990年平均的差之空间分布,这个气候变化图符合后一个描述,即同类气候状态(要素都为海表温度,要素统计量都为平均值,气候状态时段都为20年)的差异[3](P2)。有研究者用不同特定时段的气候状态差异描述气候变化,是错误的做法。

另外,需要注意,通常业务及研究中常常用到的季节变化概念实际上属于气候态的范畴,不属于气候变化内容。如图4 显示的1月到12月份全球、北半球和南半球1000 hPa平均气温的季节变化(或称为年循环、年变化)。因为图中给出的是每个月的30年平均的1000 hPa平均气温,即12个月的气温气候态组成的曲线,常常有人将这个称为月际变化,也是错误的论述。

四、结论

本文基于气候形成及变化的物理过程和近代气候观测时段,提出了符合现代气候理论研究和业务的“气候”的概念,对概念的实质做了透彻的阐述,与WMO的气候概念做了深入对比,澄清了国内外对此问题的若干模糊认识,丰富了气候学的内容,使气候的概念更具科学性和应用性。文中同时明确了“气候状态”“气候标准态(气候态)”的概念,在此基础上提出了“气候变化”的概念。这一概念简单明了、实用性强,涵盖所有气候变化理论研究及业务工作的内容,为气候变化研究者提供了科学基础。

参考文献

[1]Band I,J.G.Cotta,Stuttgart and Tübingen,493pp.von Hann J,1908.Handbuch der Klimatologie,vol 1,3rd edn.Engelhorn,Stuttgart.

[2]繆启龙,江志红,陈海山,余锦华.现代气候学(第二版)[M].北 京:气象出版社,2018.1.

[3]李晓东.气候物理学引论[M].北京:气象出版社,1997.2.周剑峰,韩民.新工科专业实践教学体系构建[J].教育教学论坛, 2017,(44):109-110.