馆校结合科普育人模式的探索与实践

——以创意机器人创新实践教育为例

2020-09-10侯的平吴志庆傅泽禄许玉球

侯的平,韩 俊,管 昕,吴志庆,傅泽禄,许玉球

(广东科学中心,广东广州 510006)

0 引言

科普场馆是青少年非正规教育的主要阵地,它不仅是对青少年进行科学教育的第二课堂,同时也是对公众进行终身科学教育的重要场所[1]。科学、技术、工程、艺术、数学( STEAM)教育在全球兴起的背景下,国内科技馆作为科普场馆的典型代表,正面临如何创新和提升与中小学校结合的科学教育模式的问题[2-7]。为全面贯彻党的十九大、“科技三会”及广东省科技创新大会精神,推进广东省中小学科学普及教育,全面提升青少年的科技创新能力和科学素养,2018年5月,广东省科技厅、广东省教育厅[8]联合印发《广东省“馆校结合”科普育人工程工作方案》,以推动“科普场馆+中小学校”紧密结合,打造可复制、易推广的广东省馆校结合科普育人模式典型代表。本文以广东科学中心创意机器人创新实践教育为例,探讨基于以上政策平台而开展的馆校结合科普育人创新模式。

1 馆校结合科普育人模式的要素关系

模式探讨的是与事物相关要素的结合形式,需要解决理论和实践相结合的问题,具有重复性、结构性和可操作性等特征。在构思进校园的科学教育时,广东科学中心选取教育机器人作为其中一个方向。面对国内机器人教育活动形式偏少、设备昂贵、师资匮乏、商业化、模块化及高端化等现状,广东科学中心联合华南理工大学和省内有关高新企业,经过可行性研究,设立“创意机器人”主题,作为面向中小学生教育机器人的一个分支体系,立足自主研发具有低成本、易普及、易操作等特点的机器人教育资源,进行创新实践教育的探索和实践[3]。基于创意机器人的馆校结合科普育人模式,要考虑的相关因素很多,包括组建团队、经费筹措、资源开发、教师培训、活动模式、推广平台等,这些要素之间的关系不是单向关联的,而是双向甚至是多向互动的,如图1所示。

图1 基于创意机器人的馆校结合科普育人模式的要素关系

2 以产学研项目形式组建团队

机器人技术是综合了计算机、控制论、机构学、信息传感技术、人工智能及仿生学等多学科而形成的高新技术,是具有综合性、前瞻性和先导性等特点的研究成果和前沿技术[9];而机器人教育则具有趣味性、创新性和可操作性等特点。在研究以科技馆为主体和枢纽开展基于创意机器人的馆校结合科普育人模式时,我们应该将高校、科研机构和高新企业等前沿技术代表囊括进来,以产学研项目的形式组建团队。高等院校、科研机构拥有雄厚师资和强大的研发实力,与它们合作可开发专业性和方向性较强的教育内容[10]。多年来,广东科学中心与华南理工大学和广东省相关高新企业进行合作,其中,广东科学中心的团队负责教育平台的搭建和活动的组织实施以及教具教案的培训辅导和推广,华南理工大学的团队着重教具教案的研发和培训,高新企业负责套件的测试与生产,从而组建了“研发-生产-应用-普及推广”的科普项目团队,为项目的持续实施提供了第一资源的保障。

3 以科研项目或科技教育专项形式筹措经费

以科技馆为主体和枢纽开展创意机器人教育活动,其中一个目的是尽量淡化商业化,达到对国内机器人教育普遍高端化的有效补充,保持低成本、易普及、易操作的特色。根据创意机器人科技创新教育“创新创意、展示交流、科普育人”的公益宗旨,我们通过申请各类项目经费,解决了研发、生产、应用和普及推广费用,这也是项目能持续推进的关键因素。实践证明,青少年阶段的科普育人需要政府资源的投入才能淡化商业化,才能实现扎实育人的目的。

4 教具教案研发从前瞻和简化着手

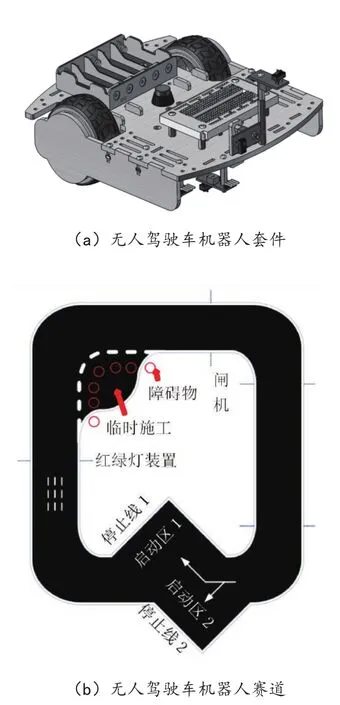

多学科的特点使得机器人非常适合成为青少年创新能力培养的载体,但教具教案研发只有与世界前沿思想和技术挂钩,才能对青少年科技创新能力的培养有超前或现实意义,因此,在创意机器人教具教案研发方面,应紧扣科技前沿,以STEAM教育理念为导向,提炼现实中多种复杂机器人系统的核心思想,设计适合青少年的主题式、普适型教育机器人简化模型,并基于逻辑芯片和编程芯片两种不同的控制器实现对机器人的功能控制[3]。实践证明,这种从前瞻和简化着手研发的教具,能够大大降低广大青少年认识和制作机器人的准入门槛,有利于面向青少年普及推广。例如,2019年第八届广东省创意机器人大赛以“未来城市生活——无人驾驶车”为主题,要求研发无人驾驶车机器人套件和赛道(见图2),对教具的主题和内容设计前瞻性地响应《新一代人工智能发展规划》,积极关注无人驾驶车这一社会热点,让学生畅想未来交通情景和汽车设计概念,亲身体验科技和生活融合的实践过程。教具研发是把现实机器人“抽丝”简化的过程,就是将复杂机器人系统的核心思想提炼出简化模型,转换成科普套件。无人驾驶车机器人教具利用红外模块模拟探测传感器,利用逻辑门芯片模拟控制系统,设置如沿车道行驶、过红绿灯、停车入库等耳熟易懂的自主驾驶功能;此外,学生还可以自己拓展新的自主驾驶功能;旨在为学生预留更大的创意空间。学生需综合应用科学、技术、工程和数学,乃至艺术等知识和技能,才能制作出功能更齐全、更富有创意的无人驾驶车。

图2 无人驾驶车机器人套件和赛道

5 教师培训平台向农村中小学校倾斜

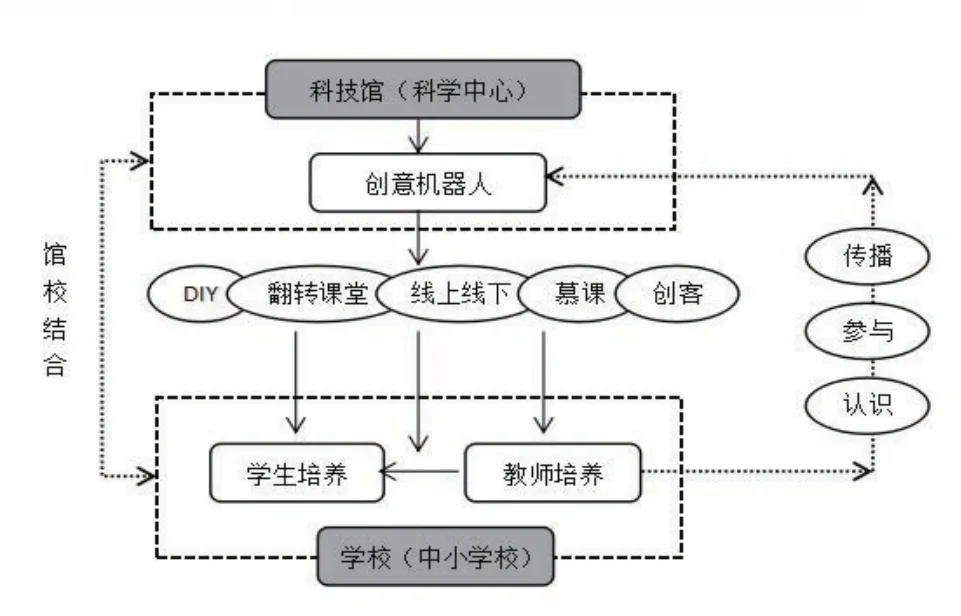

以科技馆教育资源实施青少年科技创新能力培养,关键是要突破馆校跨界壁垒,并从馆校间的桥梁——教师着手。创意机器人教师采取非线性模式,同时结合“讲座+DIY”、翻转课堂、线上线下、慕课和创客等多种形式,免费培训全省科技类教师[11-12]。实践证明,这种与国际接轨的“科技馆培训学校教师-学校教师培养学生”的“馆校结合·科学教育”模式(见图3),有效解决了科学普及辅导力量不足的问题。近两年来,配合广东省科技厅实施“粤东西北地区农村中小学校科学馆(室)建设试点示范”项目的落地工作,创意机器人教师培训已经渗透到粤东西北农村中小学校,加强了农村学校科技辅导力量。

图3 “馆校结合·科学教育”模式

6 建立螺旋上升的活动模式

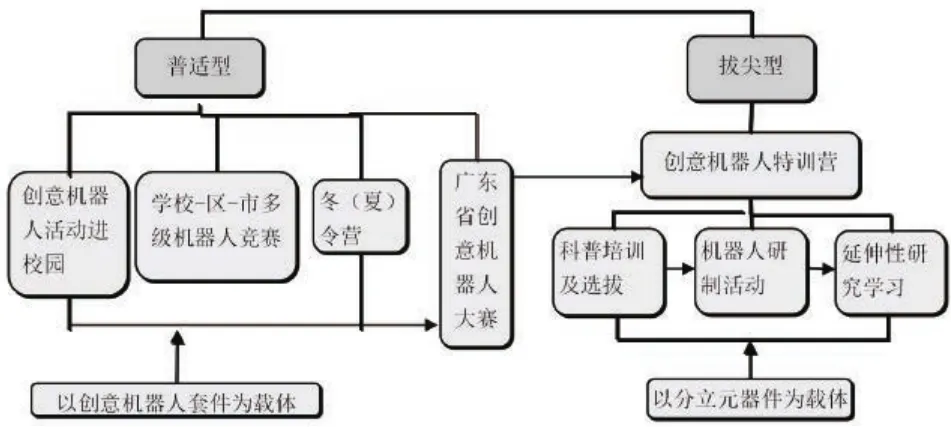

创意机器人科普育人模式兼顾普适型和拔尖型学生的培养(见图4)。在普适型科普教育方面,根据学校课程安排情况,创意机器人教育资源可转化成学校的一次科技活动课、一系列科技课程,或机器人主题的科技比赛活动,甚至是作为学校科技节的活动内容,形成以创意机器人活动进校园、冬(夏)令营、学校-区-市多级机器人竞赛、研学营、大赛等教育支点的系列创新实践活动[13]。在拔尖型科普教育方面,以年度特训营形式对机器人特长生实施为期一周的创客集训。从特训营中走出来的学生,基本都掌握一套科学探究思路,具备创客能力。

图4 普适型和拔尖型相结合的创意机器人系列活动教育平台

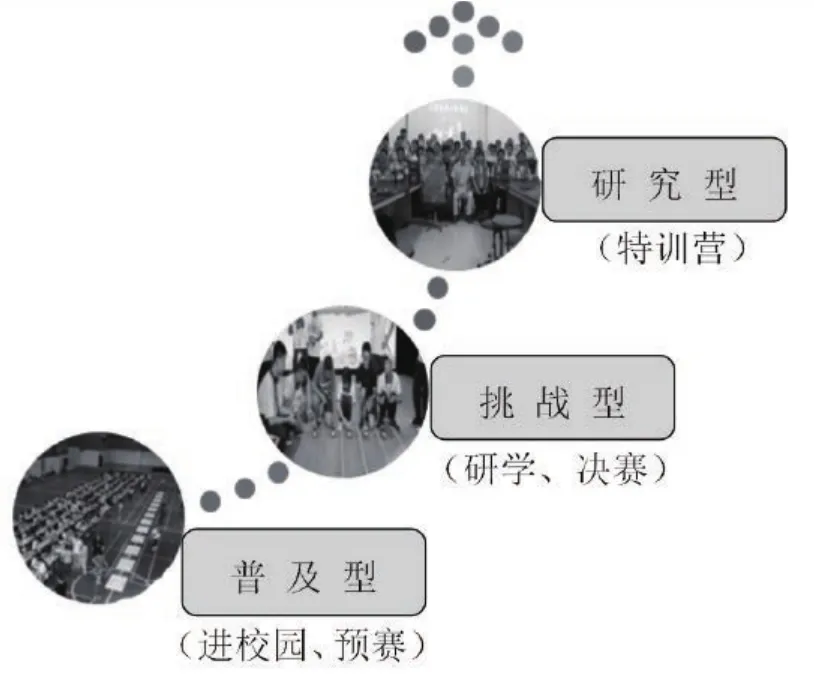

创意机器人教育以螺旋上升模式实施系列创新实践活动(见图5),包括普及型的创意机器人进校园、预赛,挑战型的研学、决赛,以及研究型的创客集训,逐级提升青少年创新能力和科学素养,分层级培养科技后备力量。据不完全统计,馆校结合科普育人模式已走出了北大、科大、华工等理工科尖子生,第一届的特训营学生目前已进入博士学习的攻坚阶段。

图5 创意机器人教育螺旋上升的活动模式

7 搭建“大科普”推广平台

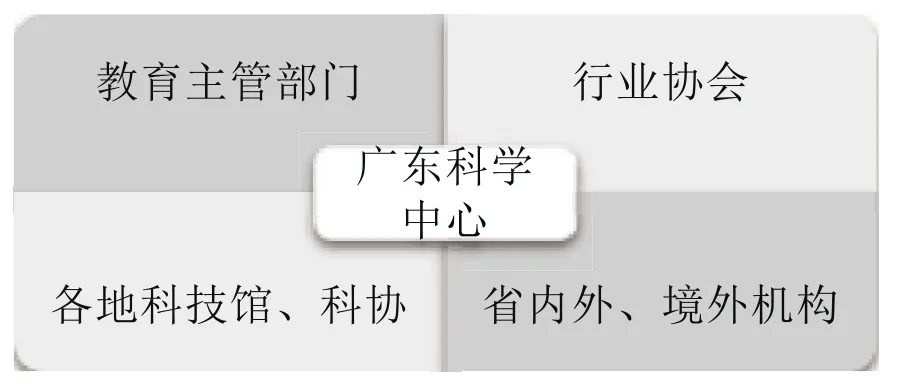

有了适用的教育载体和活动形式,要想持续推进馆校结合科普育人工作,传播推广平台的搭建是不可或缺的。科技馆主动发挥枢纽作用,建立多层级、多形式联系上级部门和学校的渠道,是科技馆科学教育活动能和学校长期、紧密结合的有效途径[14-17]。在传播推广模式方面,创意机器人项目搭建了大科普推广平台,以广东科学中心为枢纽,与教育主管部门、行业协会、各地科技馆、科协,以及省内外、境外机构等相结合,形成跨部门、大联合的馆校结合科普育人传播推广模式(见图6),突破科技馆系统和中小学教育系统之间的壁垒,以项目资助和学校自助的方式广泛开展科普教育活动。馆校结合科普育人模式在向粤港澳大湾区延伸时,以创意机器人作为切入点,通过香港青少年科学院、澳门科学馆等机构,与港澳中小学校开展创意机器人系列教育活动合作,探讨粤港澳大湾区科学教育的协同发展之路。

图6 馆校结合科普育人传播推广模式

8 结语

目前,广东科学中心的创意机器人创新实践教育项目共研制了21套教具教案,先后获得10余项实用新型和外观设计专利授权,教具教案已在全省21个地市的学校推广普及超过7 000多家(次),并传播辐射到省外和境外的香港、澳门,以及国外的韩国、马来西来、土耳其等地,直接参与的师生超过24万人次,其中培训全省科技类教师超过2万人次,普惠粤东西北欠发达地区中小学生约10万人,取得良好的社会效益,被报刊、电视、网络等媒体广泛传播。以创意机器人为载体的馆校结合科普育人模式已成为广东省馆校结合科普育人工程的典型案例,在全省中小学校进行广泛传播、复制和提升,积极推动广东省馆校结合STEAM教育的创新实践和发展。

由政府支持,科技馆和科研院所、行业组织联手“搭台”,各中小学校“唱戏”,可以持续推动馆校结合科普育人模式的创新发展,因此,馆校结合科普育人模式还需各相关部门长期、持续地支持。另外,科普界鼓励广大科普人员进行科普产品的研制,教育界却限制基于产品的教育活动,认为其会带来负面影响,但笔者认为,教育活动需要一定的内容来承载,以及需要用一定的形式来呈现。因此,教育部门在理顺科技教育活动的内容和形式时,要兼顾教育资源发达地区和欠发达地区的现实情况,兼顾大部分普通学生的科技素质培养迫切性和少部分拔尖学生的特殊需求,切勿盲目摒弃基于科普产品的教育活动。