基于政策红利的区域创新型人才流动机制研究

2020-09-10陈相

陈 相

(广东省科学技术情报研究所,广东广州 510033)

1 问题的提出

所谓创新型人才,是指具有创新意识、创新精神、创新思维、创新知识、创新能力,并具有良好的创新人格,能够通过自己的创造性劳动取得创新成果,在某一领域、某一行业、某一工作上为社会发展和人类进步作出创新贡献的人[1-3]。创新型人才由人力资源的精英组成,是经济实现高质量发展的第一资源,已成为支撑引领区域实现跨越式发展的关键力量。随着全国各地经济迈入发展方式由规模速度型向质量效率型转变,经济结构调整由增量扩能为主向调整存量、做优增量并举转变,发展动力由主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入向创新驱动转变的新常态新阶段[4],各地区对创新人才的渴望不断增强,创新人才资源的争夺已逐步上升成为区域之间甚至国家之间的首要资源竞争,各区域纷纷出奇制胜,制定并出台系列人才政策,力争吸引集聚一大批优质的创新型人才,支撑推动经济创新发展。纵观各地区,发展至今,政策红利已成为区域招揽创新型人才的重要途径,也是推动创新型人才实现在区域之间流动的核心驱动力之一。在这样的背景下,研究政策红利对创新型人才流动的影响便具有重要意义,为区域找准政策施力方向、把握实施力度提供决策参考。

目前,关于制度创新对人才流动的作用的研究文献主要从2个层面开展研究:一是制度创新对人才流动的影响。美国心理学家勒温(K.Lewin)的场论指出,一个人所能创造的绩效与其所处的环境有关,当一个人处于不利环境时,便很难取得应有的成绩;一般来说,个人对环境的改变是无能为力的,要改变只能离开这个环境,转到一个合适的环境,因此产生流动[5]。赵曙明[6]指出,特殊的制度性因素是影响我国知识型人才流动的一项重要因素。二是优化制度提高人才吸引力。何俊峻[7]从人才市场的运行机制出发,分析了人才流动成本和人才市场失灵问题,提出解决市场失灵,政府应当作出正确的角色定位,即通过职能的转变和人才政策、法规的制定,对人才市场进行有效的宏观调控。苏朝晖[8]分析了人才市场与人才流动之间的规律、特点,提出应从人事管理体制、户籍管理制度、社会保障体系3个方面对人才流动进行改革。纵观国内外研究文献,大都对制度性创新与人才流动的关系的研究或点到为止、或年限久远、或面上分析,以此为主题的深入研究较少。针对此,本文以此为切入点,从政策红利的性质入手,梳理其影响机制,为优化区域人才引进政策提供决策参考。

2 政策红利性质与创新型人才反应机制分析

政策红利按照施政性质可以分为正向政策红利和逆向政策红利,本文将分别分析两种性质政策红利的创新型人才反应机制。

2.1 正向政策红利和创新型人才反应机制

所谓正向政策,是指为提高对人才吸引力而制定的以奖励性为主的政策措施的集合,包括奖金、科研经费、安居经费等物质性奖励,及授予职位职称等精神性奖励,其所带来的红利称之为正向政策红利。在经济发展的原有基础不变的情况下,实施正向政策,能为创新型人才在当地任职增加一项可观的物质或精神奖励,即直接提高人才的待遇水平。当其他地区人才待遇水平不变的情况下,提高当地人才待遇水平,即可弥补人才流动产生的成本,如高出成本的时候,创新型人才流动的吸引力会增加,部分人才会倾向于从其他地区向当地流动。而一定数量创新型人才的集聚,又会对当地经济的发展起到一定的促进作用,提高经济生产水平和人民的收入水平,改善优化基础经济条件,从而进一步地提升对创新型人才的吸引力。

正向政策红利是目前各地区参与创新型人才竞争的有力工具,然而不同经济发展基础的地区实施正向政策所能收到的成效相异。发达地区由于已有经济条件相对较好,人才创新创业的氛围相对活跃,原有的人才吸引力已经相对较高,实施一般的正向政策便能收到较好的效果;而欠发达地区由于发展基础相对薄弱,吸引同样水平的创新型人才需要实施更高的正向政策,而且一般情况下,其依靠正向政策吸引的人才的根植性并不高,当政策红利被人才充分吸收以后,如果没有相应的接续性政策红利,人才则会倾向于选择有更多发展机会、收入水平更高的发达地区,由正向政策红利引发的人才集聚的持续性作用便会受到削减,良性政策效果循环通道被打断,经济发展成效不显。

2.2 逆向政策红利和创新型人才反应机制

所谓逆向政策,是指为提升环境对人才的吸引力而进行的对原有制约制度的创新,通过盘活体制机制,解放人才生产力,优化人才发展环境,如解除科研人员向企业流动限制的系列政策规定,其所带来的红利称之为逆向政策红利。在经济发展原有基础不变的情况下,实施逆向政策,即可以局部甚至较为全面减轻或者扫除原有的制度障碍,畅通人才从一个领域到另一个领域、从其他地区到当地的流动路径,人才开展创新创业的施力界限得以扩大且实施过程受到阻力减小,创新创业外围保障提高。系列有益影响形成合力,能够提高当地人才创新创业动力,辐射盘活其他地区创新型人才的积极性。当激励达到一定的程度,便会产生大量的创新型人才流入。而大量的创新型人才集聚,又会在较快时间内释放相关产业创新活力,从而形成产业和经济快速发展的良好态势。马太效应告诉我们,越是人才稀缺的区域,人才越大量流失;而人才相对丰富的地区却总是“财源滚滚”[9],从而促进人才发展进入良性循环通道。

与正向政策相比,逆向政策有3个方面的不同。一是政策优势更大。逆向政策以破坏性创新重组人才制度环境,更具有政策可持续性,所形成的良性经济发展循环通道比正向政策的更具有延续性、反应力度更强,能形成更具有竞争力的人才吸引力。二是实施成本更高。逆向政策因要打破原有的制度障碍,不可避免要涉及到多方利益的博弈,以及多个部门的协调,政策实施难度大,尤其是那些实施范围广、创新力度大的政策,其实施要付出的努力比实施正向政策要更多,实施成功率也相对小。三是政策反应速度更慢。逆向政策需要经过重重博弈,并通过更多的部门、更多的领域,并往往具备循环性和复杂性,政策红利传导到创新人才短需要的时间比正向政策要长,反应速度往往相对滞后。

逆向政策红利是欠发达地区追赶发达地区人才竞争水平的有力措施。通过幅度较大的逆向政策,尤其是有针对性的逆向政策,欠发达地区能直接扫除制约创新型人才生产力的主要障碍,为人才开展创新创业畅通流动通道,盘活地区经济发展潜力。然而实际发展中,大多数的逆向政策都是由发达地区先试先行,再向欠发达地区逐渐普及,加剧了区域之间的两级分化现象。

3 基本假设与经济学模型分析

新时期,人才竞争是区域经济和社会竞争的核心,政策等区域之间宏观条件的差异推动创新型人才在地区间产生流动,从而带来各地区创新型人才供需结构的不断变化。从人才流动的意愿,即效用出发,本文试图从实证角度进行进一步的剖析。为简化分析,作出以下假设:第一,各地区分别为相对独立的供需市场,相互之间人才可根据意愿进行自由流动;第二,创新型人才为理性经济人,基于追求利益最大化的原则,其选择的标准为地区提供的条件能带来最大化的效用;第三,地区提供的条件带来的效用水平服从C-D效用函数[10]。

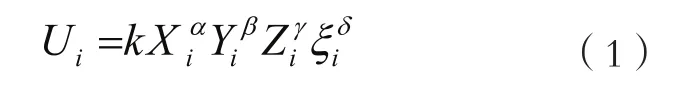

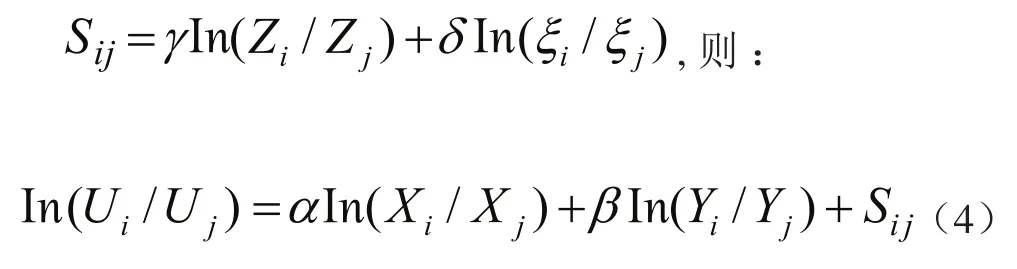

用U表示各地区基于其条件带来的效用水平,X表示正向政策水平,Y表示逆向政策水平,Z表示地区经济社会发展层次,ξ表示其他影响因素,则地区i提供的条件带来的对创新型人才的效用水平为:

式(1)中:其中,α>0,β>0,γ>0,δ>0。分别表示X、Y、Z和ξ的反应度。其中,α>0,β>0,γ>0,δ>0。

物理学的电势效应指的是,在静电路中,当电势存在差别的时候,电子就会从低电势端流向高电势端,从而形成电流。借鉴物理学的电势效应,创新型人才流动也存在类似的势差效应[11]。当Ui大于Uj时,i地区拥有比j地区更大的人才吸引力,即i地区拥有比j地区更高的创新型人才势差,这时,为i地区引进j地区人才的概率),产生创新型人才从j地区向i地区流动的现象;当Ui小于Uj时,则i地区拥有比j地区低的创新型人才势差,i地区不仅难以引进j地区的人才,还可能会被j地区吸走人才。当Ui等于Uj时,2个地区拥有同样的创新型人才势差,这时,创新型人才不发生流动。

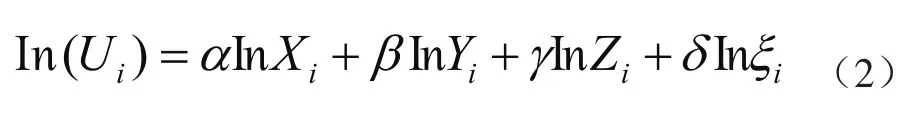

对(1)式求对数,则可变成:

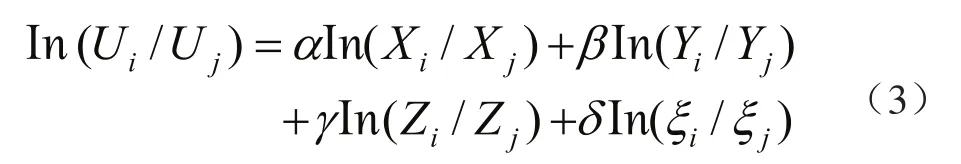

不同地区的创新型人才势差可表示为:

根据上文所述,逆向人才政策产生的效用比正向人才政策要大,故α<β。

在一定时间范围内,地区产业结构、硬件设施等其他发展条件是相对稳定的,因此,可令

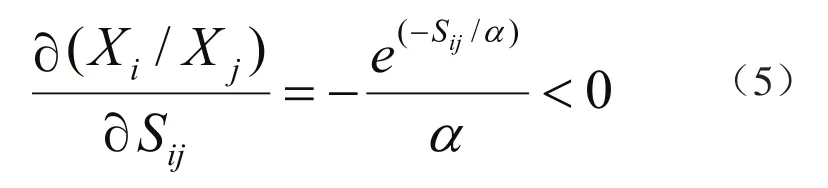

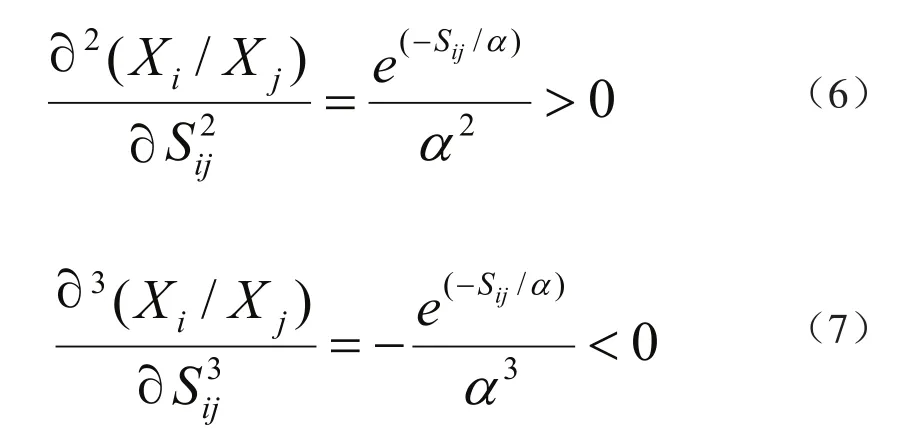

取临界值,即Ui=Uj,,当和地区只实施正向政策措施时,临界值为,将其对Sij分别求一阶、二阶和三阶导数,可以得到:

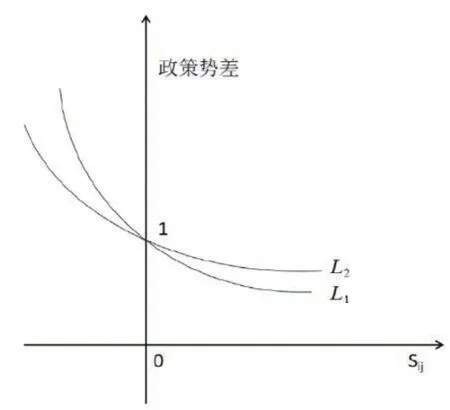

图1 地区政策引起的创新型人才势差与其他相对条件的关系

即当Ui>Uj时,。

如上文所述,只有当Ui>Uj时,i地区才能从j地区引进创新型人才,即,则故满足i地区创新型人才引进的政策势差集合应在L1曲线的上方。

同理,当i地区只实施逆向政策措施时,临界值为Yi/Yj=e(−Sij/β),即满足i地区创新型人才引进的政策势差集合应在L2曲线的上方。

由于α<β,曲线L1和L2的布局如图1所示。当Sij大于0时,即i地区的产业结构或基础条件等比j地区好,这时,Xi/Xj<1,i地区的优惠政策力度即使比j地区小也能引进人才;当Sij小于0时,即i地区的产业结构或基础条件等比j地区差,这时,Xi/Xj>1,在两地同时实施一种类型政策措施的前提下,i实施正向政策措施比实施逆向政策措施需要拉开更大的势差才能取得同样的人才效用。

4 基于政策红利的人才效用关系初探

根据前期分析和模型研究,本文尝试从以下几个方面进行进一步的思考。

4.1 基础条件势差与政策依赖性

根据上模型分析可得,一是区域之间基础条件势差越小,要引进对方的创新型人才对优惠政策的依赖性越大。当区域之间经济发展条件、生活生产配套、创新创业氛围差距不多时,两地一般情况下具有差不多的创新人才吸引力,创新人才跨两地流动的驱动力则会变小,流动率低;而当其中一个地区实施更具有吸引力的人才政策,如给予购房优惠、允许高校院所科研人员离岗创业等,人才驱动力天平将会产生倾斜,推动一批创新型人才向高政策势差的地区流动。二是区域之间基础条件势差越大,低基础条件势差的一方要引进对方的创新型人才,则必须实施力度非常大的人才政策,可以是奖励性很高的正向激励政策,也可以是逆向激励政策,或者两者的集合,当其实施的人才政策与对方的政策差距能覆盖或者超出两地的基础条件势差时,则能吸引一批创新型人才流入。

4.2 同时实施逆向政策与同时实施正向政策

根据上模型分析可得,同时实施正向政策比同时实施逆向政策需要更大的势差,即对于经济发展环境等其他发展条件差不多的2个地区,当同时均实施同一类别的政策时,一个地区要引进另一个地区的创新型人才,要达到同样的人才效用,其需要的正向政策势差比逆向政策势差大。结合实际经济发展情况,可能主要有2个方面的原因:一是逆向政策促进实现破坏性创新的体制机制改革,随着政策实施力度的不断增加,即使存在滞后性及传导性等方面的误差,只要最终顺利推进并显示出成效,往往是呈现指数级别递增的促进效用,因此,为弥补地区间其他条件带来的差距,实施一定差距的逆向政策措施就能收到预期的抵消作用,从而形成同等的乃至更高的人才虹吸效果;二是正向政策实施奖励性质的措施,随着实施力度的增强,对创新人才的激励呈现线性的增强,即使已经增长至抵消地区间差异的额度情况下,由于工作和生活惯性的存在,人才依然不一定会选择迁移,只有当超出一定额度情况下,迁移率才会增加。

5 进一步优化人才引进政策的建议

创新型人才是区域实现高质量发展的核心力量,以政策为驱动推动创新型人才集聚成为各区域经济创新发展的战略性选择。基于上文分析,结合实际经济发展状况,本文提出以下人才引进政策建议。

5.1 加强基础发展环境的调研分析

要制定科学的创新型人才政策,基础发展环境调研是前提。首先,需要调研本地的基础发展环境,了解各行业、各领域的创新型人才供需情况,明晰创新型人才的紧迫性需求和一般性需求,明确创新型人才缺口。其次,加强对周边地区、目标性地区等的基础发展环境调研,了解其经济发展、社会环境、创新创业氛围等基础发展条件与本地的差距,以及创新型人才分布情况,形成对区域政策决策的支撑。

5.2 注重政策红利集合的顶层设计

充分发挥本区域与周边地区及目标地区的基础条件势差的指引作用,结合自身政策传导的难易程度,做好顶层设计,科学选择适合的政策集合。如自身基础条件较差,则尽量实施更多的创新型人才政策,可以选择正向政策和逆向政策的集合;如自身基础条件与目标地区差距不多,则可以根据对方实施的政策情况,选择更大势差的逆向人才政策,或者正向人才政策,以提升区域创新型人才吸引力。

5.3 构建人才政策的快速落地机制

人才政策从制定到效用发挥有一段较长的传导时间,其作用是否能够有效地发挥,关键在于是否有相应的政策落实机制,因此,构建科学有效的快速反应和落地机制是区域提升人才吸引力的重要支撑途径。可以从两个方面着手:一是加快正向政策红利的申报和落实,着重减少申报流程、明确职称分工、优化落实结构,提升政策实施效率;二是强化逆向政策实施部门间的统筹协调,着重加强上级部门对全局的引导、建立跨部门对接渠道和快速反应机制,减少政策传导损耗。