基于风险源辨识的广东省高校教师体质测评标准构建

2020-09-08朱梦兰

朱梦兰,边 宇

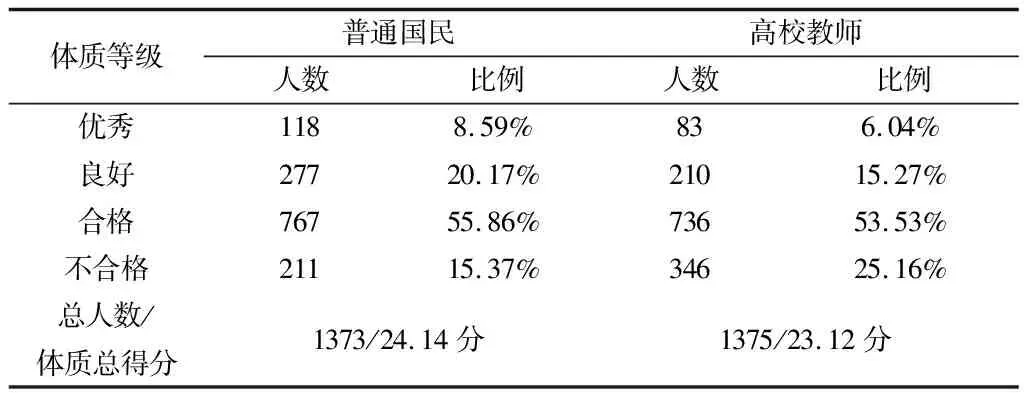

高校教师每天伏案工作多个小时,长期久坐,缺乏足够的休息和运动,其职业健康问题日益凸显。上海社科院《社会科学报》公布的数据显示:广东省知识分子的平均寿命比10年前下降了5岁,仅为53岁,比全国平均寿命低17岁[1]。针对此现象经济发达地区率先出台相关措施,如北京大学自2015年开展“教师健康关爱计划”,对全校教师进行疾病早期筛查及健康风险评估,然而传统的健康体检具有极大的局限性和蒙蔽性[2]。广东省作为中国高校较为集中的经济发达地区,高校教师健康问题尤为严峻,由表1,广东省高校教师不合格率达到25.16%,远超普通国民,然而针对此现象,目前仍未建立职业健康风险监控系统。

表1 普通国民与广东省高校教师整体测试成绩统计表

本研究将基于风险源辨识理念,通过高校教师和普通国民体质差异体现其外部体质风险源、由高校教师群体内部体质差异体现的内部风险源,实现广东省高校教师体质健康风险源的准确量化,为广东省高校教师运动处方等干预措施的制定提供准确的评估工具,以提高广东省高校教师体质健康监测水平,推动高校教师体质健康管理精准化发展。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

在广东省体育局体育科研所举办的2018年国民体质监测活动中,选取广州、深圳两地的1375名高校教师作为样本。样本的人口学组成比例基本符合广东省高校教师组成比例,如表2所示,具有一定代表性。

表2 普通国民与高校教师样本组成

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

根据研究目的,在中国知网以“高校教师职业健康、健康管理、体质健康”等关键词检索相关文献及博硕士论文、并查阅职业健康、体质健康测量与评价、健康管理学等书籍,为本研究开展奠定了良好的理论基础。

1.2.2 测试法

测试仪器和器材均统一使用国家体局总局审定合格并指定的产品,并在测试前对工作人员进行统一培训。通过对已有研究的梳理,在《标准》的基础上确定了高校教师体质指标及测试项目。相关体适能是体质研究的重要内容,包括心肺适能、BMI值、肌肉适能和柔韧性[3]。此外,本研究将《标准》中闭眼单脚站立和选择反应时项目整合为是对神经适能[4]的测试。依据《标准》中年龄分段及评价指标,高校教师体质指标及对应测试项目如表3所示。

表3 高校教师体质指标及对应测试项目

1.2.3 访谈法

采取自愿的方式,对部分教师进行现场访谈。访谈提纲包括职业压力、课余时间、兴趣爱好、体育锻炼情况、生活习惯等方面。

1.2.4 数理统计法

采用 Excel 软件录入数据库,SPSS24.0统计软件进行数据分析。通过对高校教师体质样本与普通国民体质样本进行差异性分析实现高校教师体质健康风险源的辨识,项目权重采用自编去量纲算法处理。

2 高校教师体质健康外部风险源辨识及量化

2.1 外部风险源辨识

依据《国民标准》对两组人员的体质数据进行采集、统计,基于体适能理论进行比较分析,通过普通国民与高校教师各指标的差异性分析进行风险源辨识。

2.1.1 身体形态指标及测试项目差异性分析

结果显示(表4),20-39岁男性高校教师的BMI值显著低于同年龄段男性普通国民,处于正常范围,但均值仍然较高。24-39年龄段的男性教师大多在评选副教授职称且已有了家庭,生活与科研压力较大,睡眠、饮食往往不规律,锻炼意识缺乏。相关研究指出,高校男性教师中超重、肥胖的现象较为严重[5],BMI值作为反映人体脂肪、肌肉等含量的重要途径,需要通过长时间定期监测来发现所存在的潜在问题,因此,我们将保留身高标准体重测试项目作为观测项。

2.1.2 心肺适能指标及测试项目差异性分析

结果(表4-6)显示,20-39岁高校教师的肺活量项目成绩与台阶试验成绩显著低于同年龄段的普通国民,40-59岁男性高校教师的肺活量项目成绩显著低于同年龄段的男性普通国民,40-59岁女性高校教师的台阶试验项目成绩显著低于同年龄段的女性普通国民。肺活量项目为20-59岁男性高校教师与20-39岁女性高校教师的风险源项目。台阶试验项目为20-39岁男性高校教师,20-59岁女性高校教师的风险源项目。

心肺功能是指通过肺部摄入氧气和人体心脏泵血两者相互相配合产生能量输送到全身器官及肌肉,还可促进人体新陈代谢,是衡量机体参加有氧工作能力的重要指标[6],且心肺功能是健康体适能中四项要素里的最重要的适能[7]。测量心肺功能水平是有意义且必要的,因此,本研究将保留肺活量测试作为高校教师体质健康的观测项目,以监测高校教师心肺功能。

2.1.3 柔韧适能指标及测试项目差异性分析

结果(表4,表6)显示,20-59岁男性高校教师的坐位体前屈项目成绩显著高于同年龄段的男性普通国民。坐位体前屈项目的设定目的是反映人体各个关节的活动幅度。我们将定期监测他们的坐位体前屈水平,从而挖掘潜在的风险。

表6 普通国民与高校教师(40-59岁男性样本)数据对比

2.1.4 肌力适能指标及测试项目差异性分析

结果(表4-6)显示,20-39岁男性高校教师的纵跳项目成绩显著低于同年龄段普通国民,40-59岁女性高校教师的握力项目成绩显著低于同年龄段女性普通国民。因此,纵跳项目为20-39岁男性高校教师的风险源项目,握力项目为40-59岁女性高校教师的风险源项目。

女性高校教师的握力水平在39岁以后呈现显著下降趋势,纵跳水平随年龄增长也呈下降趋势[8],基于此,本研究将保留20-39岁女性高校教师的握力与纵跳项目作为观测项目,以探寻其握力、纵跳水平与年龄的相关性。

本研究中的肌肉力量由握力和纵跳两个项目组成,它们分别用于反映人体的上肢力量和下肢力量。仅测试上肢肌肉群发达程度是不全面的,需要同时对下肢肌肉力量群进行测试,才能完整地判断一个机体的肌肉力量水平,因此将保留纵跳项目作为观测项目。

2.1.5 肌耐力适能指标及测试项目差异性分析

结果(表4、表5)显示,20-39岁男性高校教师的俯卧撑项目成绩显著低于同年龄段普通国民,20-39岁女性高校教师的仰卧起坐项目成绩显著低于同年龄段女性普通国民。因此,俯卧撑项目(男)/1分钟仰卧起坐项目(女)为20-39岁高校教师的风险源项目,肌耐力指标为风险源指标。

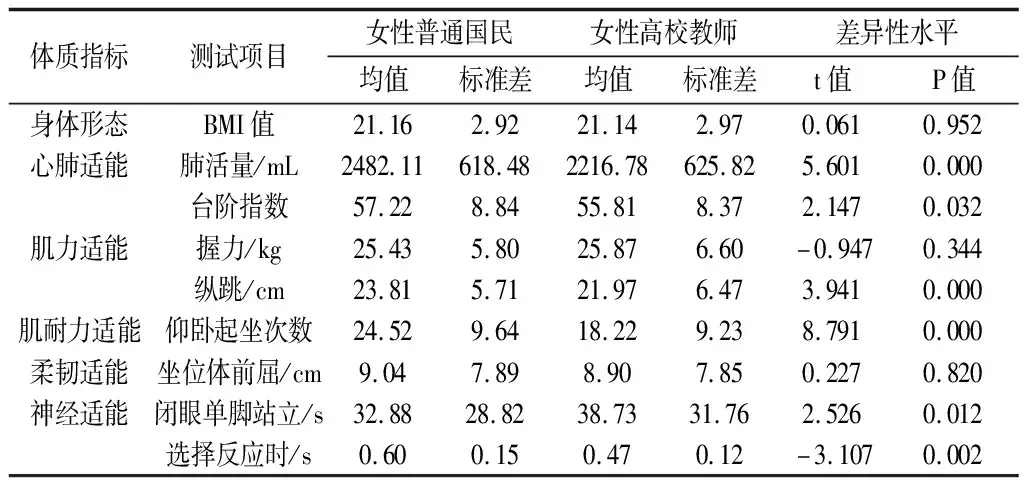

表5 普通国民与高校教师(20-39岁女性样本)数据对比

2.1.6 神经适能指标及测试项目差异性分析

结果(表4-6)显示,20-59岁男性高校教师的选择反应时项目成绩显著高于同年龄段男性普通国民得分,20-39岁女性高校教师的选择反应时项目成绩与闭眼单脚站立项目成绩显著高于同年龄段女性普通国民。长期的脑力劳动在潜移默化中提高了高校教师中枢神经系统的功能,因而他们的神经适能水平也较普通国民高。本研究将保留选择反应时测试项目,持续监测高校教师的选择反应水平,并用作下一次体测项目权重的计算,观测其发展趋势。

表4 普通国民与高校教师(20-39岁男性样本)数据对比

综上所述,20-39岁男性高校教师体质健康风险源:心肺适能(肺活量项目、台阶试验项目)、肌力适能(纵跳项目)、肌耐力适能(俯卧撑项目);20-39女性高校教师体质健康风险源:心肺适能(肺活量项目、台阶试验项目)、肌力适能(纵跳项目)、肌耐力适能(1分钟仰卧起坐项目)。40-59岁男性高校教师体质健康风险源:心肺适能(肺活量项目);40-59岁女性高校教师体质健康风险源:心肺适能(台阶试验项目)、肌力适能(握力项目)。

结合下述分析结果,我国高校教师体质健康外部风险源的测评指标及其对应的测试项目为:20-39岁男性:1)身体形态:BMI值;2)肌力适能:握力;3)肌耐力适能:俯卧撑;40-59岁男性:肌力适能:握力;20-39岁女性:1)心肺适能:肺活量 2)神经适能:闭眼单脚站立;3)肌耐力适能:一分钟仰卧起坐。

表7 普通国民与高校教师(40-59岁女性样本)数据对比

2.2 新标准测评指标信度、效度检验与外部风险源确立

采用重测法对风险源测评指标体系进行信度检验。大样本测试后间隔20天,抽取30例样本进行相同测试条件的重新测量,进行皮尔逊相关分析。相关系数为0.586~0.937。各测试项目稳定性较高,此测评标准具有较好的信度。为检验风险源指标体系的结构效度,对高校教师测试数据进行探索性因子分析。数 据 显 示,男 性 的 KMO值为0.709(P<0.01),女性的KMO值为 0.680(P <0.01),适合进行因子分析。经主成分分析,男性和女性数据皆提取了3个公共因子。经探索性因子分析发现3个因子能够较好体现身体形态、肌力适能、肌耐力适能、心肺适能、神经适能5个筛选后的体质指标,表明该指标体系存在合理性。此该指标体系具有较好的内容效度及结构效度。

3 高校教师体质健康内部风险源辨识与量化

3.1 各测试项目的权重计算

根据高校教师与普通国民的各单项测试差异度越大则权重越大的逻辑,通过设计计算权重的方法,并利用高校教师与国民体测数据进行权重计算。通过使用z-core的方法来进行去量纲处理,并对z-core的方法进行改进,求得差异度。

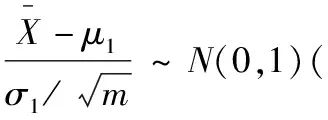

设X1,X2,…,Xm是来自高校教师的单项样本,总体X~F(x);设Y1,Y2,…,Yn是来自普通国民对应的一项样本,总体Y~G(x)。期望EX=μ1,EY=μ2;方差DX=σ1,EY=σ2。当样本数量足够多时:

在假设X与Y独立的条件下,并且取σ1、σ2的无偏估计σ1=S1,σ2=S2,得到

d的取值近似其正态分布的均值,并把这个值用来衡量不同项目之间差异度大小。再通过不同项目的这个量的比例来确定各单项权重系数处理的比例。

如表8所示,由以上公式计算得出,20-39岁男性高校教师体质健康中的风险源为:肌耐力适能(42.8 %)>心肺适能(37.9%)>肌力适能(19.3%)。20-39岁女性高校教师体质健康中存在的风险源为:肌耐力适能(42.9%)心肺适能>(37.8%)>肌力适能(19.3%)。40-59岁男性高校教师的体质健康风险源主要源于心肺适能指标(100%),即肺活量测试项目;40-59岁女性高校教师体质健康中的风险源为:心肺适能(54.4%)>肌力适能(45.6%)。

表8 高校教师体测项目权重分配

3.2 高校教师体质影响因素交互分析

地域、性别、年龄是中国人体质影响主因素[9]。本研究将从这三个因素进行高校教师体质影响主因素交互性分析。

3.2.1 地域性因素分析

通过将籍贯为广东省高校教师与籍贯为外省的高校教师的体质数据进行差异性分析,仅BMI值尽在显著性差异,其他项目则不存在显著性差异。随着我国社会经济水平的发展,以及各地域人员流动性的增加,现阶段我国国民体质的地域性差异主要体现在 BMI 和肺活量两项人体生长发育指标,在成年人的肌肉力量、神经等身体素质和运动能力方面已经没有显著差异[10]。

3.2.2 年龄、性别因素交互效应分析

依据高校教师样本数据进行体质因素的分析及初步建立评分标准。分析性别、年龄因素的主体效应及交互作用(排除俯卧撑及仰卧起坐的数据),采用双因素多变量方差分析进行的交互检验。分析结果显示:性别因素 的 Wilk lambda 值 为0.374(F = 359.136,P<0.001),年 龄 因 素 的 Wilk lambda 值 为0.899(F =3.042,P<0.001),性别及年龄因素交互作用的 Wilk lambda 值为 0.853(F = 1.581,P<0.001)。因此,性别、年龄这两个因素及其交互作用对高校教师体质均有显著影响,在制定其体质各单项常模及评分标准时,需要考虑性别、年龄及其交互作用。为进一步构建各单项常模及评分标准提供依据,如表9,不同性别的高校教师各单项体质存在明显的区别,男性高校教师的肺活量、握力成绩水平明显优于于女性,女性的BMI值优于男性,因此初步判断各单项皆需要进行性别分层。

表9 不同性别高校教师体质指标差异

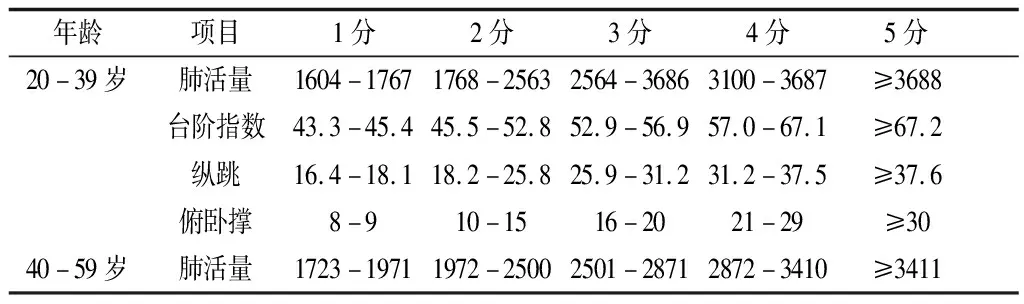

3.3 各体质测试项目评分常模的制定

采用百分位数法建立各单项常模标准和 5 等级理论(P3、P10、P35、P65、P90)建立各单项评分表(表10-11),初步建立高校教师体质评分标准,并依据高校教师各测试项目的测试数据常模,经5分制标准化转化后的各体质测试项目评分表(表12-13)。

表10 20-59岁男性高校教师风险源项目常模标准

表11 20-59岁女性高校教师风险源项目常模标准

表12 20-59岁男性高校教师风险源项目评分表

表13 20-59岁女性高校教师风险源项目评分表

4 进一步研究设计

4.1 结合观察指标对指标体系的调整与优化

本研究高校教师体质数据较少,在下一步研究中可以加大被试的数量,增加观察指标的数据,此外,本研究采取的测试项目以《标准》为主,随着时代的发展不能较好地体现个体体质状态,今后可以结合国内外研究新兴体质测试项目,对测评标准的指标体系做出调整与优化。

4.2 结合运动干预实验对评分标准进行实证检验和优化

依据本研究的构建标准可构建根据年龄性别制定精准化运动干预方案,在提升高校教师体质健康的同时对评分标准进行实证检验和优化。

4.3 完善高校教师职业健康与安全管理体系

风险源辨识是职业健康与安全管理体系的核心,在风险源辨识基础上采用系统理论的戴明模型 PDCA 的运行模式,通过策划(P)、实施(D)、检查(C)和改进(A)四个相互关联的环节构成一个动态循环并呈螺旋上升的系统化管理模式[17],完善实施与运行、检查以及管理评审环节,同时在其建立、实施与推广过程中,不断推动体系的长期完善与发展。