经室间隔左束支区域起搏电极位置及安全性的超声心动图评估

2020-09-07李慧李晓飞樊晓寒齐红霞王江涛刘偈王浩逄坤静

李慧,李晓飞,樊晓寒,齐红霞,王江涛,刘偈,王浩,逄坤静

传统右心室心尖部起搏可引起心室失同步及重构,导致心房颤动、心力衰竭并增加死亡率[1]。近年来生理性起搏方式特别是希浦系统起搏成为研究热点。希氏束起搏(HBP)是目前研究最多的生理性起搏技术,其安全性及可行性已经得到证实[2],但其操作难度较高、感知偏低、有远期阈值升高风险,同时希氏束远端阻滞无法得到纠正,并不是理想的广泛应用技术[3]。Huang等[4]开创了左束支区域起搏(LBBP)并证实了其可纠正左束支阻滞,改善心力衰竭患者心室同步性。超声心动图能够方便、直观、准确地观察起搏电极位置及其对周围组织的影响,同时评估心脏形态及功能,是研究起搏生理及并发症最理想的方法,本研究旨在通过分析本中心行LBBP患者的超声心动图资料,评估LBBP的超声心动图特点,进一步探讨其近期安全性及可行性。

1 资料与方法

研究对象:纳入2018年10月至2019年5月在我院行LBBP的患者122例,其中单腔或双腔起搏器植入86例(起搏器组),男性50例(58.1%),平均年龄(62.4±11.7)岁;左束支再同步(L-CRT) 植入36例(L-CRT组),其中男性22例(61.1%),平均年龄(61.1±10.2)岁。纳入具备心室起搏适应证并接受心脏起搏治疗患者,包括:(1)伴有缓慢性心律失常,包括病态窦房结综合征,二度或三度房室阻滞;(2)具备L-CRT适应证的心力衰竭患者。所有患者均接受了LBBP治疗。本研究经由阜外医院医学伦理委员会批准,术前均与被研究者签署知情同意书。

起搏器电极导线植入与术后程控:经腋静脉或锁骨下静脉穿刺成功后,送3830电极(美敦力公司,美国)进入右心室。当体表心电图V1导联起搏图形为“W”形或底部平坦的QS形态时,超声心动图或X线胸片于左前斜位确认导线头端指向间隔后拧入电极至心电图起搏波形确认参数稳定后停止电极拧入。L-CRT患者先植入冠状窦左心室电极,再植入LBBP电极。

术后起搏器程控:对于房室阻滞患者,关闭心室节律优先功能。调整房室间期(AV间期),以实现最窄QRS波宽度的参数为最终参数设置。对于基线合并左束支阻滞患者,AV间期设定短于自身AV间期30 ms左右,以最终起搏QRS波最窄的参数为最终参数设置。所有L-CRT患者均设置为LBBP模式或LBBP为基础的双室起搏模式。

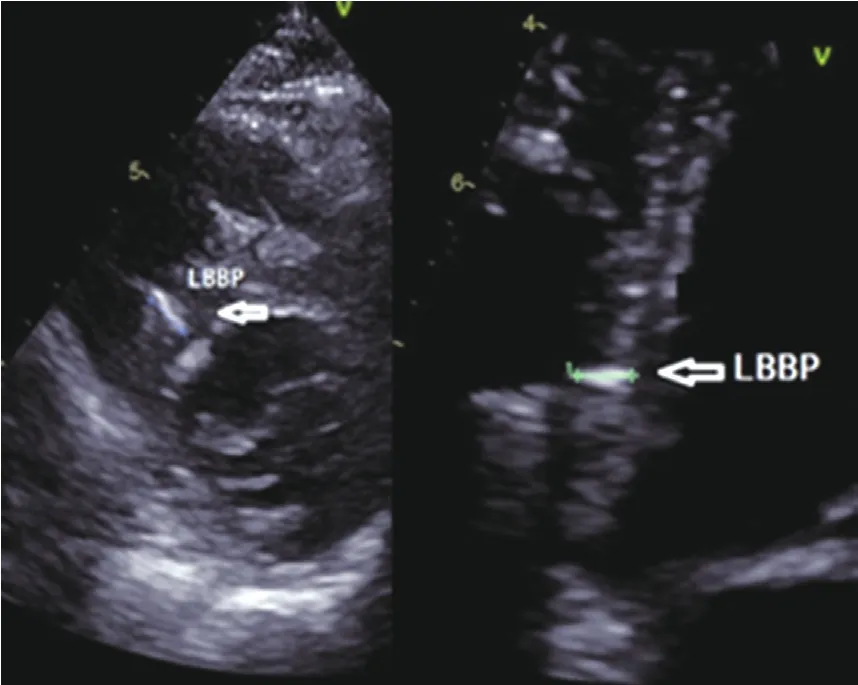

超声心动图检查:应用GE公司Vivid E95彩色多普勒超声诊断仪,配备频率为2.0 MHz的M5S及频谱为2.5 MHz的4V心脏探头。于术后24 h内及3个月行超声心动图检查。静息状态下受检者取左侧卧位,连接同步心电图,左心室舒张末期内径及室间隔厚度采用胸骨旁左心室长轴切面获取,左心室射血分数依据双平面Simpson法计算。采用二维心尖部三腔、四腔、五腔及胸骨旁短轴切面评估电极在室间隔的旋入位置及深度,测量电极在室间隔旋入点到头端的距离作为电极旋入深度(图1),心尖部标准四腔或五腔心切面测量电极室间隔旋入点到三尖瓣隔叶根部的距离(图2),旋入点到主动脉右冠瓣根部的距离采用心尖部三腔心测量(图3)。部分声窗质量好的患者采用4 V探头获得电极实时三维图像(图4)。多切面评估三尖瓣叶与电极的位置关系及反流量,判断电极是否影响三尖瓣启闭。三尖瓣反流量根据指南定量[5]程度分为微量、少量、中量及大量。

统计学方法:采用SPSS 20.0统计软件包进行统计分析。首先行正态性检验, 符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,两组间比较若符合正态分布采用独立样本t检验,若不符合正态分布则行非参数检验。P<0.05为差异有统计学意义。

图1 二维超声心动图于胸骨旁短轴及心尖部四腔心切面测量电极室间隔旋入深度

图2 二维超声心动图心尖部标准四腔心切面测量电极室间隔旋入点到三尖瓣隔叶根部的距离(红线标记处)

图3 二维超声心动图心尖三腔心切面测量旋入点到主动脉右冠瓣根部的距离(红线标记处)

图4 电极实时三维图像

2 结果

两组患者术中情况:所有入组患者起搏器植入过程顺利。起搏器组中病态窦房结综合征患者22例(25.6%),高度房室阻滞患者64例(74.4%),合并左束支阻滞患者16例(18.6%),合并右束支阻滞患者18例(20.9%),术后QRS间期与术前相比差异无统计学意义[(115.4±8.9)ms vs. (116.2±16.4)ms,P>0.05]。L-CRT组患者合并高度房室阻滞8例(22.2%),合并左束支阻滞28例(77.8%),术后QRS间期(123.3±12.0)ms较术前(177.6±19.4)ms明显缩短,差异有统计学意义(P<0.05)。

两组患者术后随访情况(表1):患者术后24 h及3个月后行二维超声心动图检查示,电极无明显移位,无心包积液、室间隔血肿、室间隔穿孔等并发症。术后3个月超声心动图检查还可见,L-CRT组左心室舒张末期内径明显大于起搏器组(P<0.001),左心室射血分数明显低于起搏器组(P=0.044)。起搏器组及L-CRT组患者电极旋入点距三尖瓣隔叶根部距离、电极旋入点距主动脉右冠瓣距离、电极旋入深度,差异均无统计学意义(P均>0.05)。起搏器组40例(46.5%)患者无明显三尖瓣反流,L-CRT组16例(44.4%)患者无明显三尖瓣反流;起搏器组和L-CRT组分别有8例(9.3%)和2例(5.6%)患者三尖瓣反流量较术前增加,但均为少量至少中量;同时起搏器组和L-CRT组分别有20例(23.2%)和2例(5.6%)患者反流量较术前减少。所有患者植入电极均无明显限制三尖瓣活动表现。

表1 两组患者术后3个月超声心动图指标比较 (±s)

3 讨论

LBBP作为一种较为理想的生理性起搏方式,近年来受到越来越多的关注和研究。LBBP激动沿传导系统下传,避免了传统右心室心尖部起搏引起心室重构、心功能减低及增加瓣膜反流的风险。同时,由于LBBP通过心内膜途径激动心室,较传统的L-CRT左心室心外膜起搏途径,有更优的血流动力学,减少了恶性心律失常风险,理论上可以用于所有缓慢性心律失常、房室阻滞患者以及心力衰竭伴心室不同步、有L-CRT适应证的患者。然而,LBBP作为一项新技术,目前仍处于早期研究阶段,其操作安全性、标准术式以及远期疗效还有待进一步临床验证。 Mafi-Rad等[6]曾尝试采用右心导管及心腔内超声的方法定位左心室间隔起搏,但未取得良好的定位效果,同时增加了侵入性操作风险,且性价比较低。超声心动图能够直观、动态观察评估心内结构及功能,实时监测电极位置及发现并发症,且应用安全、快捷、方便。本研究主要通过超声心动图方法初步探讨了LBBP的近期安全性及疗效。

左束支起源于无冠窦与右冠窦之间,于主动脉瓣环下穿过室间隔膜部后呈“扇形”分支走行于室间隔左侧心内膜下,较广的解剖分布特点虽然使其操作理论上较HBP电极导线更容易到位,在临床实践中成功率更高,但是其分支解剖结构多样,个体差异较大,在实际操作中增加了电极定位的可能范围,增加了手术操作时间及难度。因此,电极室间隔定位是LBBP目前临床面临的难点。二维及实时三维超声心动图对于LBBP室间隔旋入点选择及定位具有一定指导意义,本研究测量了电极室间隔旋入点至三尖瓣隔叶根部及主动脉右冠瓣的距离,发现其距离三尖瓣隔叶根部距离对于起搏器组患者均接近20 mm;对于L-CRT组患者,这个距离相对较远,接近25 mm,明显长于起搏器组患者。其主要原因有两方面。其一,L-CRT组患者均为心力衰竭合并左束支阻滞,术中需将LBBP导线放置于左束支阻滞位点的远端,实现低阈值纠正束支阻滞;其二,L-CRT组患者心脏整体扩大,束支位置与三尖瓣环的相对位置可能发生变化。另外,电极旋入点距主动脉右冠瓣的距离两者均接近10 mm。这些参数的获得可以初步提示术中对于导线旋入点的判断。

另外,LBBP使用的3830 电极导线不同于普通的主动固定电极导线,其具有实心主动固定特性,可穿过室间隔旋至左束支区域,这种特性虽然使操作相对简单,术后稳定性好。但是由于穿过室间隔,具有潜在的室间隔内血肿、医源性穿孔、影响三尖瓣启闭等风险,超声心动图不仅能够术中实时监测并发症的发生,同时术后随访中具有不可替代作用,研究发现所有患者术后24 h及3个月后电极无明显移位,无心包积液、室间隔血肿、室间隔穿孔等并发症。仅8例起搏器组患者及2例L-CRT组患者三尖瓣反流量较术前增加,但均为少量至中量。初步表明LBBP短期内安全可靠。

最后,由于LBBP时电极穿过室间隔,如何判断植入深度,避免多次操作也是临床关注的问题,本研究测量了电极室间隔右心室面旋入点至左心室心肌内膜下深度,起搏器组和L-CRT组分别为(10.1±1.4)mm 及(9.6±1.7)mm ,两者旋入深度虽差异无统计学意义(P=0.432),但均接近10 mm,较其相应室间隔厚度更长。这表明导线植入具有一定角度,在室间隔内呈斜行走行。但是,对于上述研究结果,由于研究纳入样本量较少,测量存在一定的局限性,不一定能够精确反映所有患者的情况,同时观察随访时间较短,还需要进一步扩大样本量和延长随访时间深入观察其远期安全性问题。

综上所述,LBBP弥补了传统右心室起搏、HBP及双心室起搏的不足, 是未来起搏领域的发展方向,作为一项处于临床应用探索阶段的新技术,其安全性尚需大规模临床研究探索,随着超声心动图新技术的不断发展,必将在其研究中发挥重要作用。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突