Fuller曲线用于机制砂最优级配的探索

2020-09-07封培然谢守龙

张 超,封培然,伍 宽,谢守龙

(1.鑫统领建材集团有限公司技术中心,四川 眉山620030;2.四川鑫统领混凝土有限公司,四川 眉山620030;3.青神鑫统领建材有限公司,四川 眉山620460)

0 引言

近年来,随着天然砂资源的逐步枯竭,机制砂在混凝土应用中越来越普遍,随之而来的是在机制砂的检测和应用中出现的一些问题,尤其是机制砂的颗粒级配、石粉含量等问题,其中最核心的问题就是机制砂的颗粒级配的问题,什么样的颗粒级配是最优的级配问题,现行的颗粒级配方法是否合理等等。机制砂与天然砂显著区别是机制砂表面粗糙、多棱角,含有大量粒径<0.075mm的颗粒,而国家标准GB/T 14684—2011《建设用砂》中关于机制砂颗粒级配的技术要求和试验方法同天然砂无明显区别。机制砂的使用过程中,经常按照天然砂的细度模数去判断机制砂质量的优劣,尤其是部分施工单位,对使用机制砂的供应单位严格按照细度模数判断产品质量,甚至把施工中的困难归结为机制砂的使用,这些无疑构成了机制砂使用的重重障碍,不利于资源的高效利用。

尽管有大量的研究已经表明机制砂的使用可以改善混凝土的工作性能,提高混凝土强度,而且石粉的加入可以提高混凝土的密实度从而改善混凝土的氯离子渗透性和抗冻融性能[1],但最大程度降低骨料孔隙率仍然值得探讨,尤其是混凝土细骨料的最佳颗粒级配。

本文根据国家标准中机制砂的定义,探讨了机制砂颗粒级配的准确范围,重新定义机制砂级配分布,按照不同定义对比了机制砂各个分筛余和比例的变化,讨论不同机制砂分布对细度模数(FM)的影响,并根据Fuller曲线确定机制砂理想的颗粒级配,再通过最小孔隙试验验证确定机制砂最优级配,旨在对机制砂国家标准的完善,寻找降低混凝土细粉料用量以及提高混凝土耐久性的可能途径。

1 机制砂的定义

国家标准GB/T 14684—2011《建设用砂》中机制砂的定义为“经除土处理,由机械破碎、筛分制成的,粒径小于4.75mm的岩石、矿山尾矿或工业废渣颗粒,但不包括软质、风化的颗粒”。同时国家标准中又定义了机制砂的石粉含量,即机制砂中粒径小于0.075mm的颗粒含量,并对机制砂的石粉含量作出了限制。从标准对于机制砂和石粉含量的定义来看,机制砂实际粒径范围是在0.075mm~4.75mm,因此机制砂的定义若规定为“粒径大于0.075mm,小于4.75mm的岩石、矿山尾矿或工业废渣颗粒,但不包括软质、风化的颗粒”较为合理。国家标准GB/T 14685—2011《建设用卵石、碎石》中碎石的定义为“天然岩石、卵石或矿山废石经机械破碎、筛分制成的,粒径大于4.75mm的岩石颗粒”。而机制砂、碎石的原料相同,两者区别主要在于粒径范围的区别。因此我们重新将4.75mm以上的岩石颗粒定义为碎石,0.075 mm~4.75 mm的颗粒定义为机制砂,0.075mm以下的颗粒定义为石粉,以下简称新定义。

2 机制砂颗粒级配的试验方法

国家标准GB/T 14684—2011《建设用砂》中机制砂的试验方法是在天然砂的基础上制定的。由于机制砂中4.75mm以上颗粒和0.075mm以下颗粒含量较多,其级配试验方法在应用中存在不足。国家标准GB/T 14684—2011《建设用砂》中机制砂颗粒级配试验方法概括为:按照规定取样,样品经烘干处理后,剔除9.5mm以上颗粒,称取500g试样,将试样倒入0.15mm~4.75mm套筛上进行筛分。而试验方法中剔除9.5mm以上颗粒是不是意味着4.75~9.5mm颗粒可以记为机制砂?为何不直接剔除4.75mm颗粒呢?另外国家标准中明确定义了机制砂中的石粉含量,并规定机制砂石粉含量不得大于10%,而在实际应用中许多搅拌站使用的机制砂石粉含量已经超过了10%。由此可见,机制砂中4.75mm以上颗粒含量和0.075mm以下颗粒含量较多,采用现行国家标准的级配试验方法已不能真实地反映机制砂的级配,应该在机制砂的颗粒级配试验方法中增加0.075 mm方孔筛,并剔除4.75mm以上颗粒和0.0750mm以下颗粒后再进行颗粒级配试验。

选择眉山地区岷江河卵石生产加工的机制砂,其主要成分为石英岩和花岗岩,称取试样500g,按照国家标准GB/T 14684—2011中的试验方法,检测结果见表1所示。

重新对该机制砂按照规定取样,样品经烘干处理后,称取试样500g,先筛除4.75mm以上颗粒,再将剩下的机制砂筛除0.075 mm以下颗粒,由于0.075mm以下颗粒较细,附着在其他级配颗粒上难以筛尽,可按照含泥量测定方法,将试样进行用0.075mm方孔筛淘洗后烘干,然后将烘干后的试样倒入0.075mm~4.75mm套筛上,进行筛分。重新计算筛余,见表2所示。

3 两种定义的试验方法比较

3.1 各级配筛余

由于表2中的试验方法是剔除了4.75mm以上和0.075mm以下颗粒含量之后计算的筛余,所以试样总量减小,故各级配区间筛余百分比增加,但各级配区间在整个试样中所占比例未变。

3.2 细度模数变化

3.2.1 剔除4.75mm以上颗粒含量后细度模数的变化

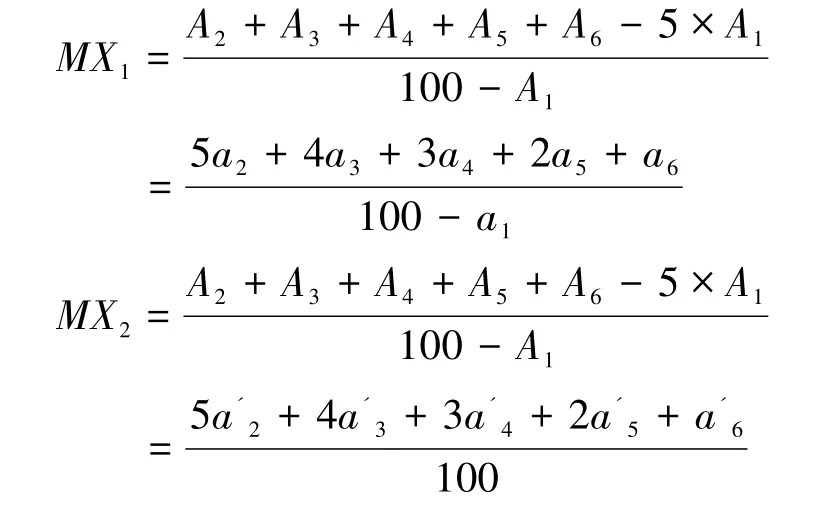

将4.75 mm,2.36 mm,1.18 mm,0.6 mm,0.3 mm,0.15 mm 分计筛余百分率分别记为a1,a2,a3,a4,a5,a6;累计筛余百分率分别记为A1,A2,A3,A4,A5,A6。剔除4.75mm以上颗粒含量后,2.36 mm,1.18 mm,0.6 mm,0.3mm,0.15mm分计筛余百分率分别记为a'2,a'3,a'4,a'5,a'6;累计筛余百分率分别记为A'2,A'3,A'4,A'5,A'6。则:

令砂样总质量为M,4.75mm以上质量为m1,则去除4.75mm以上颗粒后砂样总质量为M-m1。

表1 按照国家标准检测机制砂的试验结果

表2 新定义下机制砂颗粒分布检测结果

则:

可见4.75mm以上颗粒含量的多少不会影响砂样细度模数,4.75mm以上颗粒含量多其细度模数不一定大。

3.2.2 剔除4.75mm以上及0.075mm以下颗粒含量后细度模数的变化

将剔除4.75 mm以上的2.36 mm,1.18 mm,0.6 mm,0.3mm,0.15mm分计筛余百分率分别记为a2,a3,a4,a5,a6;累计筛余百分率分别记为A2,A3,A4,A5,A6。剔除4.75mm以上及0.075mm以下颗粒含量颗粒含量后,2.36 mm,1.18 mm,0.6 mm,0.3 mm,0.15 mm分计筛余百分率分别记为a'2,a'3,a'4,a'5,a'6;累计筛余百分率分别记为A'2,A'3,A'4,A'5,A'6。则:

令砂样总质量为M'(去除4.75mm以上颗粒含量),0.075mm以下颗粒含量为m8,则去除0.075mm以下颗粒后砂样总质量为M'-m8。且M'=M-m1。则:

可见剔除0.075mm以下颗粒含量后,细度模数将变大,并且0.075mm以下颗粒含量a8越大,重新定义后的机制砂细度模数MX2增加越多。

通过两种方法的对比,可以看出对于机制砂的颗粒级配科学的检测方法应该是将机制砂中的碎石(4.75mm以上颗粒)和机制砂中的石粉(0.075mm以下颗粒)先筛除掉再进行试验。碎石、机制砂、石粉各自有严格的定义和界限,不能混合在一起按机制砂进行检测,否则无法准确评价机制砂的颗粒级配,尤其是当机制砂中石粉含量较多的时候。

机制砂中各个粒径的分布情况决定了机制砂的级配,也决定了机制砂的空隙率。机制砂的细度模数与其表观密度和颗粒级配没有直接相关关系,细度模数不能准确反映机制砂的颗粒级配,其仅是表征机制砂的粗细程度的大致指标,无法反映颗粒级配的真实情况,不能作为判断机制砂品质好坏的衡量指标。故本文中不再采用细度模数作为机制砂的技术指标来评价机制砂的质量。由于在进行颗粒级配试验时要先筛除4.75mm以上颗粒和0.075mm以下颗粒,所以对于机制砂中的4.75mm以上颗粒可以单独定一个技术指标,类似于水工标准中的超径含量,对于0.075mm以下颗粒已经有石粉含量这一定义,不再需要进行重复评价了。

4 Fuller曲线与机制砂理想级配

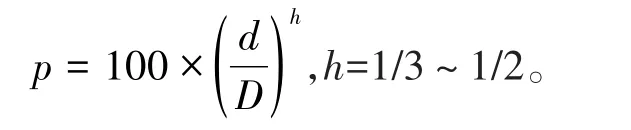

Fuller曲线又称富勒级配曲线(W.B.Fuller’s grading curve)。是根据实验提出的一种集料理想级配曲线。其计算公式为:

其中:p—小于粒径d的粒料总量;D—粒料的最大粒径;d—各筛的尺寸。

关于h的取值,Fuller建议为1/3~1/2,h值越大,粒料中的细颗粒越少,相对粗颗粒越多。h取0.5时,代表最大密度理论曲线,粒料具有最小的空隙率,达到最紧密堆积。对于由粗骨料、细骨料和粉体材料组成的材料体系,当粗骨料、细骨料、粉料按照Fuller曲线确定的比例混合时原则上也会达到最紧密堆积,此时该材料体系具有最小空隙率,只需要一定量的水和外加剂就可以获得具有一定流动性的混凝土。但是现代混凝土要求具有良好的流动性,因此可考虑适当增加体系中的粉料,故可对h值取0.45,按照Fuller曲线最紧密填充的情况下计算由粗骨料、细骨料和粉体材料组成的材料体系的理想级配。粗骨料最大粒径考虑26.5mm,计算结果如表3所示。

表3 Fuller曲线计算材料体系的理想级配

将表3中0.075mm至4.75mm数据单独整理可得Fuller曲线计算机制砂的理想级配,结果见表4。

Fuller曲线是材料最紧密堆积的模型,通过Fuller曲线计算出来的机制砂理想级配是一个确定的数值,而不是国家标准中对机制砂颗粒级配规定的区间范围值。从表4的计算结果可以看出该理想级配落在国家标准GB/T 14684—2011《建设用砂》要求的颗粒级配中的Ⅰ区。

5 机制砂最优级配的试验验证

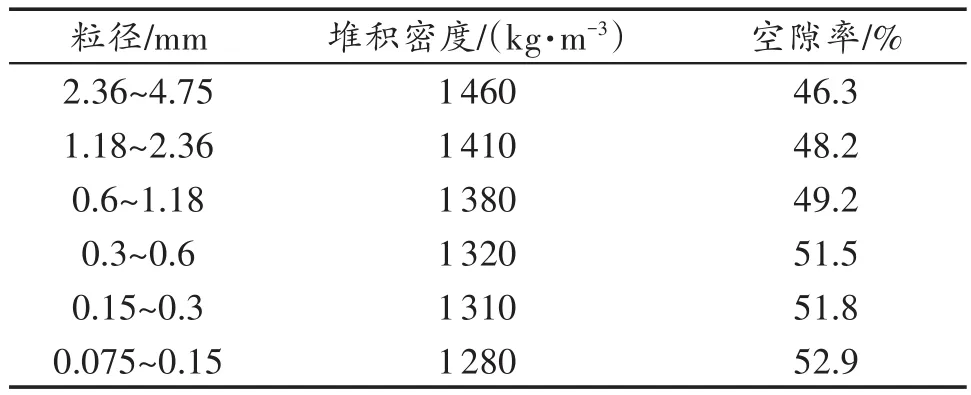

选择眉山地区岷江河卵石生产加工的机制砂,将机制砂筛分为2.36~4.75 mm、1.18~2.36mm、0.6~1.18mm、0.3~0.6mm、0.15~0.3mm等共5个单粒径,按照前文中关于机制砂颗粒级配试验方法的探索在颗粒级配中增加0.075mm方孔筛,同时增加0.075~0.15 mm单粒径。再随机选择2.36~4.75 mm、1.18~2.36mm、0.30~0.60mm三个不同的单粒径机制砂测定其表观密度,结果见表5。

表4 Fuller曲线计算机制砂的理想级配 %

表5 不同单粒径机制砂的表观密度

从表5中可以看出所选择的三个不同单粒径的机制砂的表观密度试验结果相同,均为2720kg/m3。现通过试验确定各单粒径机制砂的松散堆积密度,再根据松散堆积密度和表观密度计算各单粒径机制砂的空隙率。表观密度的取值考虑到各单粒径机制砂的母岩材质相同,忽略各单粒径机制砂空隙率的差异参照表6中试验的结果均取2720kg/m3,各单粒径机制砂的松散堆积密度和空隙率的结果见表6。

表6 不同单粒径机制砂的堆积密度和空隙率

将表6中的6个单粒径机制砂划分为3个粒径区间,划分原则为将空隙率接近的单粒径合并为同一个粒径区间,最后划分为2.36~4.75mm,0.6~2.36mm,0.075~0.6mm 三个粒径区间,对于 0.6~2.36mm,0.075~0.6mm两个粒径区间改变区间内各单粒径的比例分别测试其堆积密度,每个粒径区间各选择5个单粒径比例,结果见表7,8。

从表7和表8的堆积密度试验结果可知,在0.6~2.36mm,0.075~0.6mm两个粒径区间内改变区间内各单粒径的比例,粒径区间的堆积密度变化较小。选择堆积密度最大的单粒径比例粒径区间,其中0.6~2.36mm粒径区间选择表7中序号4的单粒径比例,0.075~0.6mm粒径区间选择表8中序号3中的单粒径比例,按照选择的序号中的比例确定2.36~4.75 mm,0.6~2.36mm,0.075~0.6mm三个粒径区间,并按照该三个粒径区间各单粒径组成配制相应的机制砂待用。

表7 不同单粒径比例的0.6~2.36mm粒径区间堆积密度

表8 不同单粒径比例的0.075~0.6mm粒径区间堆积密度

将表4中Fuller曲线计算机制砂的理想级配按照2.36~4.75mm,0.6~2.36mm,0.075~0.6mm划分为三个粒径区间,并计算该三个粒径区间的Fuller曲线理想级配比例分别为:2.36~4.75mm粒径区间为31.49%、0.6~2.36mm粒径区间为40.18%、0.075~0.6 mm粒径区间为28.33%,从该数据可以看出该三个粒径区间的Fuller曲线理想级配比例近似于满足30∶40∶30的比例,现根据Fuller曲线计算的结果假定机制砂中2.36~4.75mm,0.6~2.36 mm,0.075~0.6 mm三个粒径区间的理想级配比例为30∶40∶30,对该三个粒径区间分别在理想级配比例基础上调整5%进行机制砂复配后进行验证以确定实际的最优级配。其中 2.36~4.75 mm 粒径区间的比例为 25、30、35,0.6~2.36 mm 粒径区间的比例为 35、40、45,0.075~0.6mm粒径区间的比例为25、30、35。对三个粒径区间进行组合共得到7个粒径区间组合,根据得到的7个粒径区间组合对机制砂进行复配并计算堆积密度得到如表9中的结果。

表9 三个粒径区间不同组合的堆积密度和空隙率

对表9中以Fuller曲线理想级配为理论依据复配的7个机制砂的空隙率进行数学统计,发现复配的7个机制砂的空隙率最大值38.6%,最小值37.9%,平均值38.3%,标准差0.26,复配的7个机制砂的堆积密度和空隙率比较接近,复配的序号4的机制砂具有最大的堆积密度和最小的空隙率,序号4机制砂的详细试验结果如表10所示。

表10 最优级配机制砂复配结果

根据表9的试验结果得到的机制砂的最小空隙率为 37.9%,其 2.36~4.75 mm,0.6~2.36 mm,0.075~0.6 mm三个粒径区间的级配比例为35∶35∶30,按照此比例并结合表7和表8的试验结果可以计算出机制砂最优级配,其结果如表11所示。

对比表11和表10可以发现,两种方法得到的机制砂最优级配是几乎一致的,也就是说无论哪种方法都可以得到重新定义机制砂的最大堆积密度。对比表11和表4可以发现,两者的级配几乎相同除了4.75~2.36 mm的略微偏高以外,其它个分级级配都是一致的,原因可能是空隙率除与机制砂级配有关外,还与机制砂的表面织构有关[2],机制砂表面棱角性较强,可以不易通过狭窄的通道,因此需要适当提高粗颗粒含量。以最小空隙率确认堆积密度是否最优是合适的,对砂浆混凝土而言,最小的空隙率意味着空隙内需要填充的水是最小的,消耗的水泥浆也是最少的,根据Fuller曲线设计的机制砂级配为最小孔隙率的寻找指明了方向。

表11 机制砂最优级配

过去的观念认为骨料的作用是限值水泥浆的收缩,起到惰性填充作用,然而仅就最紧密堆积而言,骨料对混凝土的强度、尺寸稳定性、热学性能以及耐久性都有重要影响。从质量上讲骨料占据混凝土质量的90%以上,骨料能否紧密堆积关系到细粉材料的用量。作为化学反应最活跃的细粉,其反应程度一直争论不休,过高的反应程度容易引起大量的收缩,而过低的反应程度产生水泥的巨量浪费,适量石粉的存在为这一问题的解决看到了希望。骨料石粉与骨料本身同源,其化学性质基本一致,石粉的存在减小了骨料颗粒之间间隙,减少了填充空隙活性浆体的质量,同时石粉并不参与化学反应而产生体积变化,因此适当的石粉含量对混凝土的强度发展是有利的。最小孔隙率还与机制砂的表面织构有关,粗糙的表面不利骨料的流动,石粉的存在可以起到润滑的作用,这也为石粉的利用创造了条件,尽管已经有研究指出高掺量石粉造成比表面的增加、混凝土流动粘度和屈服应力的增加等不良反应[3,4],但适量的石粉含量仍是改善低强度等级新拌混凝土和易性的有力手段。

6 结论

(1)机制砂完善的定义需要给出准确的级配范围,不同的级配范围对机制砂的使用和矿石资源的利用都有一定影响。

(2)细度模数不是判断机制砂优劣和适用性的根本标准,也不能很好反映机制砂的颗粒级配。超过4.75mm的颗粒对机制砂的细度模数没有影响,但能够增加细骨料的孔隙率。

(3)根据Fuller曲线计算的级配可以得到最低的孔隙率和最大的堆积密度,但是实际机制砂的检测结果比计算值在4.75~2.36 mm范围内略微偏高。

(4)重新定义后的机制砂级配范围计算的细度模数比原来的计算结果偏高,偏高的程度与机制砂的石粉含量有关,石粉含量越高,偏高程度越大,但两者之间不是正比关系。

(5)尽管符合Fuller曲线的机制砂颗粒级配不在中砂区域,但是机制砂的石粉对其紧密堆积仍十分有利,新拌混凝土的和易性是否与机制砂的最优颗粒级配相吻合尚需要进一步的实验。