浅谈宋元墨竹绘画的艺术特色

2020-09-07梁紫艳上海大学上海美术学院上海2004360

梁紫艳(上海大学 上海美术学院,上海 2004360)

一、墨竹绘画的文化含义及起源

“四君子”是中国从古至今经久不衰的绘画题材,其特点与古代文人士大夫审美志趣、生活情趣、人格品质和儒道释思想相符合。“四君子”作为文人借物喻志的途径,一直伴随着中国绘画史的不断发展。“四君子”中,文人墨客更喜爱竹,因为竹象征着清逸潇洒和坚毅不屈的品质,一直以来是被津津乐道的题材。诗人歌颂它,文人钟情于它,不仅如此,它也成为画家乐于表现的一种题材。

纵观中国画竹的历史,从色彩上来说,有色竹与墨竹之分。而从具体用笔手法上来讲,则有双钩与单钩之别,所谓“双钩”,指的是勾线填色;而“单钩”则是指不勾线条,用墨直接撇写。

而关于墨竹的起源,一直以来说法不少,一是起源于唐明皇李隆基;二是唐代吴道子;三是五代蜀国李夫人。经专家考量,墨竹应是起源于唐五代之间,但此时还未成为一种独立的绘画符号。

竹对于中国人来说有着特殊的含义及情结,墨竹这一写意绘画形式成为了文人墨客们抒情写意的手段。竹从绘画形象通过墨竹逐渐转化为了绘画符号,进而成为了审美对象,墨竹成为了一种自然和原生态的审美,也直接影响了后世文人画和写意绘画的风潮。

二、宋元墨竹绘画中的笔墨技巧

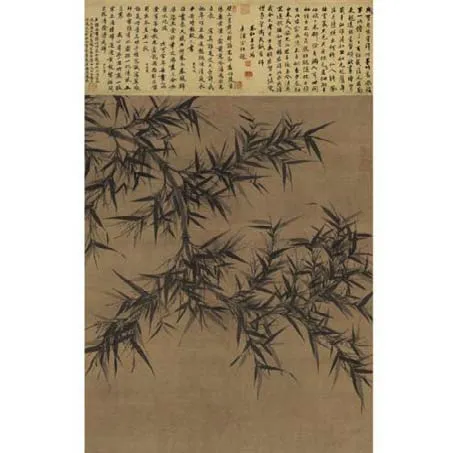

图1 宋 文同 《墨竹图》(来源:网络)

北宋文同开派立宗了“湖州竹派”,开创了中国墨竹绘画史中的新流派。文同的墨竹,其成功在墨更在笔。他的《墨竹图》中(如图1),竹不是双勾法描出来的,而是像写字一样,用笔一次性地写出来的。他又通过笔的提案转折、墨的浓淡对比,表现叶的种种情态,有一种潇洒生动之致。概括起来,文同墨竹的笔墨已经融入了不少书法的品质,只不过竹的形象依然清晰而突出,每片叶的轮廓依然整饬,画面严谨而工整。

苏轼是文同墨竹的传人,其《枯木竹石图》中笔墨的沉厚郁勃之气,恰与他的《寒食帖》相通。苏轼虽为文派墨竹的传人,然而,他笔下的墨竹已经和文同笔下的墨竹有不少的区别,脱离了具象写实,由谨严而趋于放逸了。

到了元代,由于其政治的特殊性,文人士大夫们摒弃在外的名利和仕途,开始归隐山林,潜心钻研书画,墨竹绘画便从这时开始盛行。

元代李衎在《竹谱详录》中将竹的绘画表现手法分为“画竹谱”与“墨竹谱”两类,前者指的是双钩设色;而后者是指以墨写竹的单钩设色。赵孟頫正式提出书画同源,他对自己绘画中的书法用笔,有清醒的自觉。他有一首诗宣示书画本同的思想。诗云:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通。若也有人能会此,须知书画本来同。”飞白指书法上的飞白书,籀指籀书,八法即楷书“永”字的八种笔法。画竹当参用永字八法,以表现竹叶低昂向背、正侧翻飞的种种情态。

宋代黄庭坚指出文同“以画法作书”,所以书法不能入妙。这话暗含着一种观念,即画法用笔与书法用笔原本不同,不能强彼为此。这句话也表明了一个事实,即文同写竹木的用笔与书法并不相通。但是墨竹发展到了赵孟頫的阶段,赵孟頫“以书法写竹”,画法与书法之间的隔膜终于打通了。

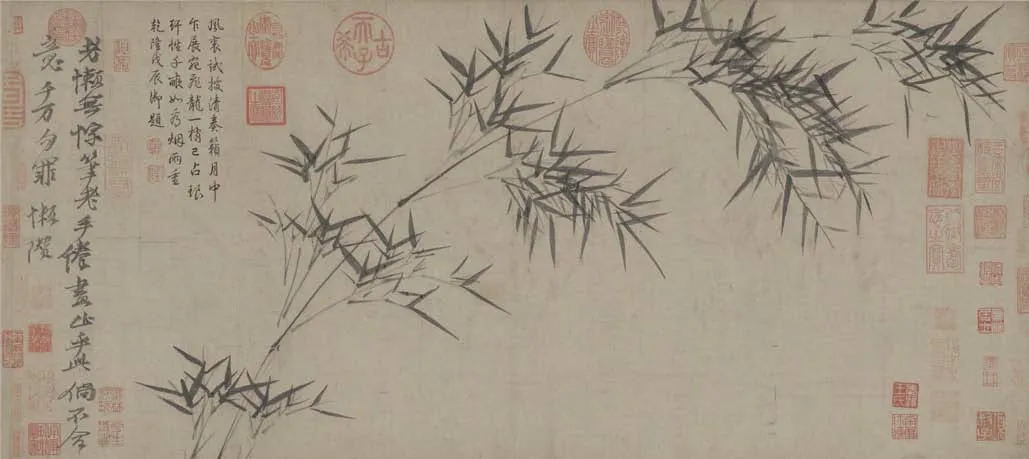

受到赵孟頫的影响,吴镇画竹的笔法更为恣意开朗,他的墨竹完全是以书法用笔,利用墨色变化来表现墨竹部位和姿态,淡墨画竿、浓墨画叶等,力求神形兼备,将写意意趣展露无疑。其《墨竹谱》(如图2)对笔墨、书画关系的处理及相关论述使之成为宋元时期文人画发展链条中的重要一环。

宋元时期的文人墨竹绘画特点在于打破了宋代严谨整饬的绘画风格,将“以书入画”这一笔墨语言正式带入墨竹绘画中,强调写意和意气。从宋代文同和元代吴镇墨竹的对比,不免看到了这一时期墨竹绘画趋于精进萧飒的过程。书法性的用笔,更适于表现竹影参差的萧骚之态。元代“以书入画”是以书法与造型的对应关系去帮助入画,但是元代仍是宋代的延续,只是更进一步强调了书画结合,并没有独立创新,这也与当时文人士大夫的心性有关。

图2 元 吴镇 《墨竹谱》(来源:网络)

三、宋元墨竹绘画中的文人精神

中国士大夫文化的一些内容及趣味,比如书法的欣赏、绘画的形式,是别种文化系统的人无法理解的。文人精神可以概括为“超越”:一是“超越物象”;二是“超越世俗”。前者是由形向神的超越,是物趣向意趣的超越;后者是由世俗情趣向儒道释境界的超越。这是中国绘画中的文人精神的一贯倾向,墨竹绘画与文人气息相通,随着宋元文人士大夫的涌现和文人画发展,墨竹绘画便在文人画坛中掀起了一股浪潮。

苏轼提出“论画以形似,见与儿童邻”的绘画理论,便是“超越物象、回归心性”这一追求。正如他的书法比较倾向于意气,他的画也比较倾向于意气,更注重主观情感的表达。因此他笔下的墨竹具有强烈的运动性,不仅在笔法上“以书入画”,而且书法的抽象性、运动性、当下性也提供了更自由的表现空间,也得以进一步从物形的拘泥中解脱出来,走向物神,走向心灵。

元代政治体系使得大批文人士大夫归隐山林,这些文人没有以前士大夫的官宦身份,则以一种纯粹的文人态度抒情写意,开始审视自我、注重内心,便有了心性化的追求。通过元代墨竹绘画,可以发现文人士大夫将形的因素减弱,并不刻意去塑造每片叶子、每根枝干的造型,而是通过简化形,来给心灵象征和心性留出更大空间落实到绘画上,以意取胜。这所谓“离形得似”,离外在之形似,得内在之神似。

我们能从宋元墨竹绘画中看到的另一文人精神便是“超然物外,崇尚平淡”。相较于唐人,宋人更能欣赏平淡。宋人醉心于平淡的趣味,欧阳修、苏轼、米芾将追求“平淡天真”的审美风向推荡起来,以平淡为艺术的极则,所谓“渐老渐熟,乃造平淡”。元代延续宋的平淡风尚,进一步脱离物象,如倪瓒的“逸笔草草,聊以自娱”,其《竹枝图》(如图3)有一股在平淡中追求生动之致、醇厚之味的文人意趣。

图3 元 倪瓒《竹枝图》(来源:网络)

宋元文人“超越物象,回归心性”;“超然物外,崇尚平淡”在笔墨和形式上展露无疑,墨竹作为突出代表,可见宋元时期文人精神的风向。当笔墨与文人精神相结合,两者相互摩擦、结合,形成了文人画“写意”之势。对不仅是墨竹绘画、文人画一派有着精神和风格上的标准和贡献,甚是整个中国画坛都产生了深刻影响。

结语

墨竹绘画不仅只是绘画题材,更是长期以来伴随文人画不断发展,成为了中国绘画史中的绘画符号之一。它集中了绘画美与书法美于一身,成为了文人墨客们展露心境、表达性情的方式,同时也展现了中国传统笔墨技巧的特点和中国人的审美情趣,宋元墨竹绘画更是将超脱和平淡的思想发挥极致,对文人画和中国传统绘画产生了极为重要、深刻的影响。